滇南也有个“临安城”

李玉良

“临安二月天气暄。满城靓妆春服妍。花簇旗亭锦围巷,佛游人嬉车马阗。”明朝诗人杨慎的这首《临安春社行》,写的不是杭州,而是西南边陲的一个古城——建水。

细微之处皆文化

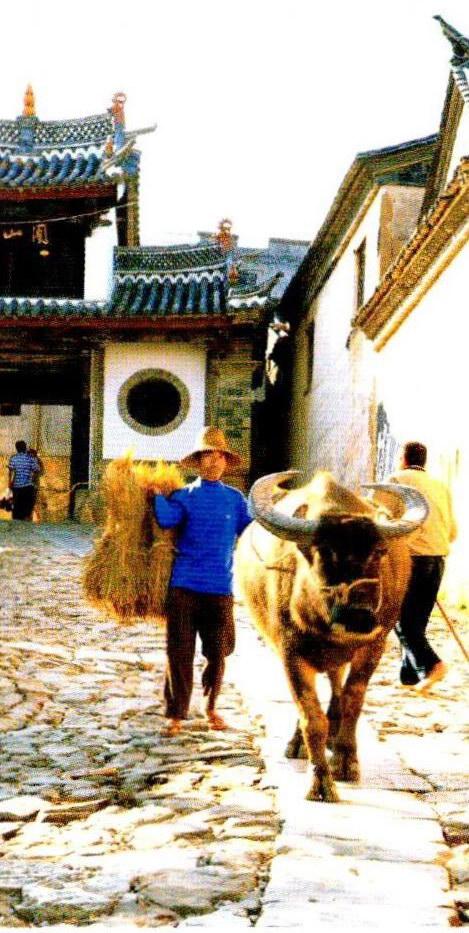

建水的“古”和其他古城不太一样。被称为古城的地方不少,那些地方有古时的建筑或痕迹,如城楼、庙宇、小桥等,像是在橱窗中展示的“古”。建水的“古”,是留存并延续在生活中的,在这里,传统的生活方式没有丢失。

走在古城的街道上,挑着扁担卖水的,躺在庭院里小憩的,门口支着小摊卖木瓜水的,围坐在小摊前吃烧豆腐的,在紫陶上细细作画又刻填的,靠着锄头坐在桥头乘风纳凉的,背一笼早上刚摘的青菜沿街叫卖的……古老的生活方式浸透在这里,亲切熟悉,随处可见。

现代诗人于坚到了建水,非常惊讶,“杨慎诗里描写的建水,并未隔世,我几乎以为,杨慎才搁笔走了不久。杨慎笔下的这个建水城大体上还存在着。不仅是城池、建筑、雕梁画栋、朱门闾巷、水井、牌坊、饭馆、荷塘稻田……最重要的是,杨慎诗中写到的那个世界,虽然细节已经改变了许多,但氛围依然可以感受到。”

在相对完整的占城内部,斑驳沧桑的明清民居星罗棋布,数十座元明清三代的寺庙道观和官府衙署错落有致,上百口古井依然在发挥功用。

团山村、新房村、老易屯、贝贡村等美轮美奂的古村落散落于城外,像星星一般拱卫着建水古城。

无论是巍然屹立六百余年的东门朝阳楼,还是建筑规模和占地面积位居全国第二的建水文庙,或是有“滇南大观园”之称的汉族传统民居朱家花园,都展示出古城不一样的气魄和底蕴。

细微之处皆尽文化的厚重,路边的一栋建筑,一道小巷,斗拱廊柱,石雕柱础,地砖台阶,瓦头屋角,土墙砖墙,轩窗朱门,壁画石刻,花纹云纹……即使是巴掌大的方寸之地,也令人驻足。不忍离去。

可与昆明府和大理府比肩

据《建水县志·简本》载,建水城,汉时属益州郡母摄县地,西晋时属宁州兴西郡。唐南诏在此筑惠历城,属通海都督。“惠历”是古彝语,汉语译为“建水”,是“大海”之意,那时每逢夏秋之季,坝子里溪水升涨如海。

元初这里设建水千户,后改为建水州,属临安路。明代时仍称建水州,但改路为府,临安府治移至建水,拓地改建砖城,所以建水城也被称为临安城。清乾隆年间,建水州改为建水县。民国元年改建水县为临安县,次年再改称建水县。

从南诏国筑惠历城开始,建水城历经元明清数百年不断的演变,这期间,中原移民或因屯田驻兵,或因戴罪流放,或因贸易往来,纷纷汇聚于此,先进的文化和工艺得以在这里生根发芽,多样的饮食传统也在这里交流碰撞。

建水在明清时期已成为滇南政治文化经济中心,其富庶繁荣程度,可与昆明府和大理府比肩。

后来,随着个旧锡矿的发掘开采,一批富裕起来的建水人纷纷返乡。耗巨资营造其居住之所,于是一座座雕梁画栋的华美大宅在这里拔地而起。他们按照江南的营造传统,做实了“临安”府,让汉文化在滇南小城开了花结了果。

但也正是因为个旧锡矿导致的经济和行政中心转移,建水在现代化工业浪潮中被遗忘。躲过了大拆大建,被保存下来,就像于坚在《建水记》里所说,“以致今天在中国,人们要证实曾经存在过一个‘雕栏玉砌的诗意世界,找回那些传统的建筑样式、生活方式……只有去建水。”

不愿卷入“现代”的潮流

为什么在这么偏远的地方,会存在一个与中国古典生活相印证的城市?

除了前文提到的曾富庶过又被边缘化的历史原因,也许更重要的是“自信”。

建水人对其所处的乡土景观,包含自然和历史文化景观,有一种強烈的认同感和归属感。表面看,他们在坚守传统的居住空间和生活方式,不愿意使其卷入“现代”的潮流,在外人看来这种坚守可能是僵化,是固执,但这份坚守,其实源于自信。

建水的汉人从中国最富庶的地区,带着先进的文化和生产力来到此处,他们在这里用先进的生产工具开疆拓土,用儒家文化内化八方。兼容并蓄,直到这里变成了他们记忆中的“天堂”的样子。在这个过程中,他们的文化自信建立起来,这种自信深入骨髓,顽固得可爱。

彩霞辉映双龙桥(卢维前/摄)

在吉城依然保存完整的空间秩序里,我们似乎感受到了那份自信和坚定。整齐划一的街道布局,光可鉴人的青石板路,提醒着行人做事要方方正正,坦荡磊落;藏在小巷子里的那三叠水的门楼以及横柱上的木雕彩绘,彰示着一个家族的家规家训和对子孙的期许;院落内的书画格言和石刻木雕,又在无声之中教谕一旁玩耍的孩童为人处事之道。

建水人打小就在这样的氛围中浸润和熏陶,时间一长,自然就被“养”得儒雅,“育”得有底蕴。他们按心目中的“天堂”来打造建水,又在这一“天堂”般的地方“诗意地栖息”,相辅相成,良性循环。

“琴书笔砚作生涯,谁肯恋荣华。有时相伴渔樵话,兴尽饮流霞。茶不醉,不归家。”团山村皇恩府的一面墙上,写着这段话。这是对古城生活的最好表达:它是建水的过去,也是建水的现在和未来。

建水的汉人从中国最富庶的地区,带着先进的文化和生产力来到此处,他们在这里用先进的生产工具开疆拓土,用儒家文化内化八方,兼容并蓄,直到这里变成了他们记忆中的“天堂”的样子。