程风化砚 千秋一人 纪念程砚秋诞辰115周年 传承国粹文化 追忆梨园大师系列报道【之四】

独家专访

本刊记者夯石(张琳)/文

孙贺田/封面摄影

丁伟/调图

初春3月的一次深谈之后,2019年4月12日下午,笔者再次采访了中国京剧程派艺术研究会副会长、京剧程派第三代传人张莉莉教授,再次近距离欣赏并感受了程砚秋先生所创立的程派艺术的悠长美韵……

程风化砚,千秋一人。

程砚秋大师在《略谈旦角水袖运用》一文中,曾将旦角水袖概括为10字要诀:勾、挑、撑、冲、扬、拨、、抖、甩、打。张莉莉现场演示了水袖的运用,当真是美妙飘逸,如云出岫……

水袖翻舞,沉郁顿挫。张莉莉一举手,一开腔,程韵幽香,瞬间弥漫。她对程派艺术的所思所悟,更是感染并震撼着笔者。张莉莉是著名程派表演艺术家新艳秋先生的关门弟子,大学及研究生期间又跟随程派大家赵荣琛、李世济继续研习程派艺术。1988年在中国戏曲学院毕业后留校任教,先后教授了数届本科生及各国来华留学的海外留学生。近些年,她活跃在国内外京剧表演和戏曲教育舞台上。

如今,程派的戏迷和票友可谓“蔚为大观”,因而各种讲课、活动,常令张莉莉分身乏术。采访时她刚进家门,采访一结束,她就要马上奔赴下一个活动现场。不过,有了海外“独擎”程派传承大旗、排戏育人两不误的十载宝贵经验,她对国内的戏迷群体和传承之路充满了信心。她还计划把恩师新艳秋为其讲授的程派艺术精髓以及程砚秋先生的艺术生涯著书立说、传于后世。

程派艺术肇始于程砚秋先生,如今已开枝散叶,绵延百年。今年适逢程砚秋先生诞辰115周年,让我们走近这位令人着迷的京剧艺术大师——

【簪缨世泽 苦身求艺】

11岁便以超凡的文武功崭露头角

程砚秋出生于1904年12月20日,即光绪三十年十一月十四日酉时。原名承麟,满族索绰罗氏,满洲正黄旗人。北京人,后改为汉姓程,初名程菊侬,后改艳秋,字玉霜。1932年起更名砚秋,改字御霜。著名京剧艺术大师,四大名旦之一,程派艺术的创始人。曾任中国戏曲研究院副院长。有《程砚秋演出剧本选集》《程砚秋文集》存世。

1922年,程砚秋首度赴上海演出时,10月30日的《申报》在17版刊登了《观艳杂谈》一文:程玉霜以簪缨世泽献技舞台,秀外慧中其禀赋已不同于凡俗……

当时的演出盛况及今已近百年,程派声名不堕,程韵香飘海外,迷之恋之者岂独知识阶层,张莉莉的学生就遍布各个行业,甚至不乏普通的售货员、保洁员。

《观艳杂谈》一文称“程玉霜以簪缨世泽献技舞台……”簪缨世泽意为祖上世代为官,如有荫泽。程砚秋先祖曾随多尔衮入关,屡有战功,终至战死疆场。后据陈叔通考证,程家祖传牒文显示,程的五世祖当过清朝中期的相国。父亲荣寿,世袭将军之爵,是地道的八旗子弟。母亲为托氏。

程砚秋幼时家道中落。年幼家贫的程砚秋6岁时到荣蝶仙家当“手把徒弟”,也曾向荣春亮学武生,向名武生教师丁永利学戏。后因扮相秀丽,改从陈桐云习花旦,因其嗓音条件极好,又改学青衣,师从陈啸云。旧时民间戏曲艺人学艺多采用“师徒传承”方式,通常有四种,其中数“手把徒弟”最苦,多是家境贫寒的孩子为谋生才投师学艺,因此入师门之前先要签订相当于“卖身契”的文书,称做“关书大发”。程砚秋天资聪颖,加之勤奋好学,11岁即登台演出,以超凡的唱、念、做、打等文武功在梨园界崭露头角,令人耳目一新。13岁时便在天桥东大市浙慈馆票房和丹桂茶园边学戏、边“借台演出”。

1917年,程砚秋嗓子倒仓,诗人、剧作家罗瘿公得知程砚秋变嗓仍须为师父赴沪演戏挣钱后,遂借款700银圆为其赎身,使程砚秋提前两年出师。之后,又帮助程砚秋调养嗓子,学习文化,拜谒名师,先从阎岚秋(九阵风)、乔蕙兰、谢昆泉、张云卿等名家学把子、身段和演唱,后又拜梅兰芳为师,更受王瑶卿的教导和点拨,并在罗瘿公的指导下,广泛涉猎文学、绘画、书法、电影等多种艺术,并舞拳练剑,苦身求艺,为日后的艺术创作做了充分的准备。

【开宗立派 德艺为范】

对旦角乃至京剧和戏曲发展产生深远影响

程砚秋未辜负罗瘿公的一番苦心,他遍学名师,基本功训练异常刻苦,在艺术上更是勇于探索和创新,终于成就自己的艺术风格,世称“程派”,与“梅派”创始人梅兰芳、“尚派”创始人尚小云、“荀派”创始人荀慧生并称“四大名旦”,名震海内外。程砚秋后与高庆奎、余叔岩等人合作,声誉日隆。不久自己组班,在京、沪等地演出,影响甚大。1927年和1931年曾两度被评为“四大名旦”之一。新中国成立以后,他在大胆革新的前提下,编演了他最后一出新戏《英台抗婚》,这出戏无论从唱腔、唱词、舞台表演及美术设计方面都对传统京剧艺术程式做了较大的突破和创新。

张莉莉对笔者介绍说:“程派是程砚秋先生在经历嗓音变化后所创立的,并最终形成自身所特有的一种沉郁、内敛、含蓄,又不时带着气声唱法的一种独特的艺术流派。在唱腔上,其表现为若断若续、藕断丝连、刚柔相济、顿挫有致、高低分明;在表演上,则讲究深沉含蓄、优雅凝重,要行如柳、站如松、坐如钟。”张莉莉用一个“含”字来概括程派艺术的全貌和特性,“‘含’就是含蓄同时兼具‘圆融’、‘太极’。‘太极’就是程派艺术的精髓和终极特质。因此,我们唱‘程’、学‘程’、继‘程’,就是要学习和掌握他的艺术精髓和精神内核。”

1923年,程砚秋再度赴沪演出,令见多识广的上海观众喜之若狂,此时他的艺术更趋成熟……从1925年到1938年,程砚秋步入自己的“黄金时代”,这也是程派艺术的成熟期。彼时,程砚秋集创作、演出、导演于一身,成为名噪一时的艺术家。后经恩师梅兰芳和其原配夫人王明华介绍,程砚秋娶果素瑛为妻,生有三子一女,长子程永光,次子程永源,幼子程永江,女儿程慧贞,均未入梨园行。

当时的程砚秋受进步思想影响,编创了许多具有爱国主义和民主主义思想的剧目,如《文姬归汉》《荒山泪》《春闺梦》《亡蜀鉴》等,反封建、反军阀内战、反对日本帝国主义侵略战争,在不同时期均引起观众的强烈共鸣。此后,他又成功塑造了一批悲剧人物形象,以擅演悲剧著称于世,如《青霜剑》《窦娥冤》《碧玉簪》《梅妃》等。而《锁麟囊》则是他另一类型的代表作。有人评价:梅派讲究“样”——雍容华贵、典雅大方;尚派讲究“棒”——歌舞并重、昆乱不挡;程派讲究“唱”——深邃曲折、幽咽婉转;荀派讲究“浪”——柔媚活泼、清新流畅。

程砚秋讲究“唱”,不仅唱腔深邃曲折、幽咽婉转,而且唱词也错落有致、含蓄隽永。据史料记载:20世纪30年代,程砚秋赴欧洲考察西方戏剧以求探索中国戏剧发展之路,归国后与剧作家翁偶虹共同创作了集程派艺术之大成的剧目——《锁麟囊》。为了塑造人物和展示程派艺术的需要,对唱词反复推敲,突破京剧7个字一句或10个字一句的设计程式,突出长短句,使唱腔抑扬错落、疾徐有致。如:剧中人薛湘灵回忆春秋亭遇雨的一段唱词:“在轿中只觉得天昏地暗,耳边厢,又听得风声断,雨声喧,雷声乱,乐声阑珊,人声呐喊,都道是大雨倾天……轿中人,必定有一腔幽怨,她泪自弹,声续断,似杜鹃,啼别院,巴峡哀猿,动人心弦,好不惨然。”

这词这韵怎不叫人击节叹赏!笔者还在上小学时,就曾两次跟着戏迷父母亲聆李世济先生的《锁麟囊》,那幽咽婉转、刚柔相济的程派唱腔,的确令人过“耳”不忘。可惜,程砚秋先生去世太早,不然,他与众多高足同台联袂,又将奉献给观众多少梨园佳话和舞台经典!1958年3月9日,程砚秋因突发心梗,几分钟后便赴天上瑶台,年仅54岁。

好在1956年北京电影制片厂为他“抢救性”地拍摄了电影艺术片《荒山泪》,保留了诸多程腔和水袖的珍贵资料,收入了很多经吴祖光改编的新唱段,仅程砚秋先生结合剧情创作的“水袖”样式就达二百余种。1957年,中央人民广播电台也邀请程砚秋和杨宝森合录了《武家坡》一剧。在生命的最后,程砚秋依然对艺术孜孜以求,同时致力于教学和总结舞台艺术经验。如今程派已传至第四代,其中对传承发展程派艺术以及弘扬京剧产生重要影响且较为著名的有:新艳秋、章遏云、李蔷华、李世济、李玉茹、侯玉兰、顾正秋、赵荣琛、王吟秋等。

“程砚秋将他的一生全部献给了京剧艺术事业,他所取得的卓越成就,是京剧艺术近百年来所达到的高峰之一,他不仅对京剧旦角同时也对整个京剧、戏曲的发展都产生着深远、重大的影响。”这段评论,当不谬矣。

【霜天白菊 清峻之美】

砚秋之成名,其思想居首,艺术次之

1938年,程砚秋第七次赴上海演出,此时他集编导演于一身,走向个人在艺术上的最高峰。当年11月1日的《申报》14版《程砚秋登台第一声》写道:程砚秋之玉堂春,新腔百出,自成一家,西皮慢板固佳,而原板二六流水,尤多好腔。砚秋之长处,在嗓音虽走细弱,而守眼十分清晰。同日15版的《程之艺术》一文则点出:砚秋之成名,或谓得力于罗瘿公之力捧,实则不然,砚秋之成名,其思想居首,艺术次之。当其远征域外之时,于国外之戏组织,及剧本意识,深致研究,于是得悲剧之秘。归国以后复致力于其剧本整理,于是蒸蒸,获程派盟主之地位。至其艺术,嗓音唱腔,皆就其天赋之本能,以发挥之,虽学之者众,而能得其秘者,百不一见。玉霜之艺术,果真难学乎?非也,学者削足就履,未知砚秋之所长耳。

据张莉莉介绍:程砚秋先生演出剧目非常丰富,传统戏有《武家坡》《贺后骂殿》《三击掌》《玉堂春》《汾河湾》等侧重唱功的青衣戏,也有《游龙戏凤》《虹霓关》《弓砚缘》等侧重于表演念白和武功的花旦、刀马旦戏。他的昆曲戏《闹学》《游园惊梦》《思凡》等也极具功力。由于罗瘿公、金仲荪、翁偶虹等人辅佐,他相继编演了《红拂传》《花舫缘》《鸳鸯冢》《青霜剑》《春闺梦》《荒山泪》《文姬归汉》《锁麟囊》《女儿心》《亡蜀鉴》《碧玉簪》《马昭仪》《玉镜台》《赚文娟》《聂隐娘》《梅妃》《沈云英》《孔雀屏》《玉狮坠》《龙马姻缘》《梨花记》《风流棒》《勘情记》《陈丽卿》等一批新戏。新中国成立后,他还改编了《窦娥冤》,编演了《英台抗婚》。

程砚秋先生创立的程派唱腔别具一格。他严守音韵规律,随着戏剧情节和人物情绪的发展变化,唱腔起伏跌宕,节奏多变,要求达到“声、情、美、永”的高度结合。他的表演细致深刻,讲究舞台表现形式的完整与美感,同时注重贴近生活的真实。程砚秋在艺术创作上,勇于革新创造,舞台表演唱腔讲究音韵,注重四声,并根据自己独有的嗓音特点,创造出了一种幽咽婉转、若断若续的唱腔风格。他塑造的角色,典雅娴静,恰如霜天白菊,有一种清峻之美。此外在舞台表演的眼神、身段、步法、指法、水袖、剑术等方面也都有一系列的创造和与众不同的特点,作为一个完整的艺术流派,全面展现在京剧艺术舞台上。程砚秋注重借鉴兄弟姊妹艺术,融合于自己的艺术创作之中,是众多艺术大师中较为突出的一位。收在《程砚秋文集》中的《戏曲表演艺术的基础——“四功五法”》《谈戏曲演唱》《创腔经验谈》《谈窦娥冤》等文章,至今依然对指导创作实践有着重要价值。

【两次归隐 侠义担当】

“还是四弟有种,替我们出了口恶气!”

据史料记载:程砚秋在北平沦陷时期息影舞台,务农隐居,以“停演”的方式表达自己的爱国之情;更有只身痛打数名日本宪兵和伪警察之后脱身的惊人壮举。

程砚秋之子程永江曾回忆:当年搬出什锦花园6号实属无奈,“从‘九一八’事变以来,父亲的反日爱国态度一直十分鲜明,北平沦陷使他产生了‘孤树临风’的危机感;住在什锦花园与吴佩孚府邸相邻,难免政治方面的干系,特别是‘停演’之后,住在这座大花园里总觉得招惹耳目,于是‘停演’成了迁居的契机之一。”

1942年,程砚秋从上海黄金大戏院演出后回北平,途经天津时应天津中国大戏院之邀,演出三天。演出结束,程砚秋让班社全体人马先回北平,自己留津数日看望老友。那天程砚秋身着青布灰袍,头戴一顶深棕色土耳其式毡帽,下火车后走至出站口,有两个特务对程砚秋进行搜身,之后又将程砚秋带到一小房内,不问青红皂白,先就一拳打在程砚秋左耳,程砚秋厉声斥之:士可杀不可辱,你们要干什么?他立在一根柱子前,以防后面受敌,便挥拳还击,两个特务被打得狼狈不堪,恶狠狠地威胁说:“以后碰见再说!”程砚秋说:“好,后会有期!”便整整衣冠出站。回家后发现手上金表遗失。次日左耳疼痛,后请耳鼻喉科专家治疗方愈。此事在梨园界立刻传开,侯喜瑞高兴地说:“还是我们四弟有种,好样的,替我们出了口恶气!”

北平沦陷期间,日本人为了笼络人心,常常拉拢胁迫一些有影响的社会名流、学者、艺术家出来参加各种活动,程砚秋每次都予以拒绝。一次,日本人指使梨园公会邀请程砚秋为日本捐献飞机进行“义演”,程砚秋义愤填膺地说:“叫我们中国人演戏,得来的钱他们拿去买飞机炸弹,再来杀害我们中国同胞,绝不能做这种助敌为虐、屠杀自己同胞、没有人性的罪恶勾当!”恼羞成怒的日本人开始对程砚秋处处刁难,不准电台播放程砚秋的唱片,日伪特务还寻机对程砚秋进行报复。程砚秋宁死不从,最终以“停演”的方式表达自己的爱国之情。“停演”就意味着要舍弃眷恋的舞台,舍弃优裕的生活,舍弃丰厚的票房收入,但这些都没能动摇程砚秋。之后,程砚秋来到北京西山的青龙桥,住土屋茅舍,吃粗茶淡饭,每天和农民一道下地种田。

1945年抗日战争胜利,程砚秋在北平广播电台做广播演说,控诉日寇侵略的种种罪行。此后,程砚秋重登舞台……1946年秋末,应上海天蟾舞台之邀,赴沪公演,与谭富英、叶盛兰合作,令沪上程迷时隔多年后大饱耳福。宋庆龄先生曾派中福会基金干事江兆菊拜访程砚秋,请他为该会募集基金,程砚秋爽快答应。后来,宋庆龄特在上海家中接见程砚秋。不久,程砚秋又目睹国民党统治的黑暗和腐败,遂再隐青龙桥……

北平和平解放后,周恩来总理曾登门探望程砚秋,但未遇,事后程砚秋感慨地说:“旧社会‘戏子’属下九流,没人看得起,谁想到周总理登门来看我……”1949年,程砚秋作为特邀代表,参加全国政协第一届会议。1950年当选全国人大代表,中国戏协理事会主席团委员。1953年任中国戏曲研究院副院长。1957年由周恩来总理介绍加入中国共产党。

【特殊“师徒”古今传奇】

程砚秋与新艳秋的“遇”而“不遇”

程派传人中,新艳秋先生无疑是最特殊的一位。她与程砚秋本是同时代人,两人仅相差六岁,虽无师徒之“实”——两人在艺术上“如影随形”,生活中却总是“遇”而“不遇”,却又有师徒之名——新艳秋因酷爱程砚秋的艺术甚至在1930年前后改艺名为新艳秋,专攻程派戏。

新艳秋(1910年-2008年),祖籍北京,原名王玉华,受喜爱京剧的父亲王海山影响,9岁便开始以“月明珠”的艺名学习梆子,11岁拜师钱则诚改学皮黄,15岁登台以“玉兰芳”(有资料记载为王兰芳)的艺名借台演戏,同时拜荣蝶仙为师。这与程砚秋的入行、出道几无二致。

1928年,新艳秋得一代宗师杨小楼提携,合演了《霸王别姬》。之后,再拜王瑶卿、梅兰芳为师。这又与程砚秋如出一辙。

新艳秋的天赋条件比程砚秋并不逊色,因此目睹了程派艺术从萌发到成熟的全过程,加之也曾受教于程砚秋的恩师王瑶卿和梅兰芳,故此,比旁人更能深彻、充分地体悟程派艺术的精髓。

业内专家有言:新艳秋的嗓音与程砚秋酷似,无坤伶学程之斧凿痕迹,不但立音松弛,脑后音壮实,胸腔共鸣也极好。听她的演唱,既能体悟到程腔的寓刚于柔、幽咽婉转,又别具清新雅丽、情意蕴蓄之风韵。

新艳秋生前多次向张莉莉讲述她与程砚秋有名无“实”、遇而不“遇”的特殊师徒关系,“新老师说她一直想拜程砚秋为师,但当时程先生不收女弟子。可新老师非常执着,对程派艺术爱到痴迷、忘我的程度。有一次她跟我说:我觉得程先生的艺术就像那个水仙花的味道,淡淡的,幽幽的,他在台上简直美极了……她还经常跟我谈起她对程先生的观察和感受:他个子高,那么一弯腰,风韵无穷,我在台下就像傻子一样,他的裙子打开后像荷花似的,我就是被他的这种美感动了;还有他的唱腔,我就爱听这种味道,我很欣赏他,这种唱腔的旋律的那种美感,融化在他的表演中。他对艺术的那种执着追求和创新,也都非常了不起。他不教我,我就偷艺,因为我也拜过王瑶卿、梅兰芳……我就是喜欢程派。有一回,梅兰芳先生家里高朋满座,很多同行去给他拜年,梅先生还开玩笑说:这个新老板来了,‘旧’老板还没来,大家都知道说的是程砚秋先生。他是存心不教我,我没有别的办法,只能女扮男装去剧场‘偷’戏,戴上礼帽,戴着墨镜……”

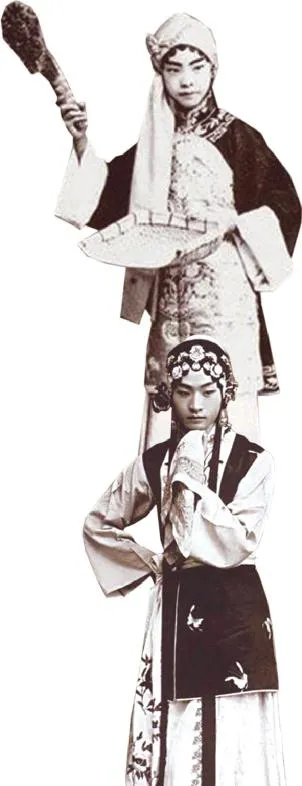

新艳秋戏装扮相

有时候剧场不让进,新艳秋就让哥哥陪她一起去,“新先生的哥哥是给她操琴的琴师。她还在家里通过程砚秋的唱片自学,这虽然是犯忌讳的,但没有办法,她就是爱程派,没有别的途径能学,她就只能用这种方式。新先生跟我说,我知道这个(偷艺)不好,但我必须要学!老太太说这话时像个倔强的小姑娘,她对程派就是这么着迷。”

谁又不是如此呢。即便普通票友和观众,但闻程韵,也鲜有不入迷的。更何况新艳秋这样的艺术大家,她是爱之深才愈加求之切。

“新先生每看完一场戏,就回家揣摩练习,把旧毛巾绑在手上当水袖练,在月亮地儿里练身段儿……就这样,新先生把一出出程派戏都学会了,可以说孜孜不倦、呕心沥血。为了达到程先生发声和唱腔的韵味,她把留声机的唱针都磨坏了,唱片更是坏了一张又一张。我觉得一个艺术家的成功,真是经过了不知多少艰难坎坷,新老师学程派完全是自学成才。之后就是想着让更多的人去了解和喜爱程派艺术,她还把自己的名字改成新艳秋。后来程砚秋先生去欧洲考察西方戏剧,一去就是两三年,程先生原来的一些班底就投奔过来加入新老师的戏班,都是主动去找的她,大家都得养家糊口。就这样两位大师心里面就有了那么一些不好说的东西。后来,程先生在上海演出《荒山泪》,新先生在台下看,程先生也知道她来了,演出后程先生冲她招手,别人提醒新先生,她都一直不敢相信程先生是在叫她,各种复杂的情感交织在一起,可能有愧疚,有终被承认的喜悦,也有万般艰辛后得偿所愿的释然,新先生一下子泪流满面,不能自已……之后新先生去了后台,这是她第一次真正见到程砚秋先生。程先生用和缓的语气问她:这个戏,你学会了吧……程先生叫她在什么什么时间,到什么什么饭店,他说我再跟你说说(这个戏)……哎呀,新先生当时高兴得不得了,终于心想事成了……可真到了要见面的时候,因为要去别的地方演出,两人最终还是错过了。那会儿的戏班演员为生计所迫经常要奔波于各地,行话叫跑码头。新先生每次跟我说起与程先生的这次‘错过’,都显得懊悔不已,她觉得这是一辈子的遗憾。”因程砚秋先生英年早逝,对新艳秋而言,这种“遇而不遇”的悲伤和遗憾就更加痛彻心肺。

成长是快乐的也是痛苦的,成长是幸福的也是曲折的。记得起点,向着终点,一路高歌一路快跑,终点有什么并不重要,重要的是那里的风景不同,重要的是那里的美好就在于:可以重新起跑。

张莉莉的艺术生涯可以用不断“重新起跑”来概括。她曾先后师从程派艺术的三位大师级传承者——新艳秋、赵荣琛、李世济,可谓“得天独厚”,更是历史的某种选择。她身上那种“自然而然”的责任感和使命感,给记者留下了深刻印象。她说:“我和新老师朝夕相处六年多时间,新老师给我说了十几出程派全本的大戏,对我来说这是一种极大的幸福和幸运!新老师一招一式手把手地教我,给我打下了特别扎实的底子。上大学后,赵荣琛先生又教我把理论与实践结合在一起,使我在艺术上有了新的飞跃。和新老师学戏时,我还年轻,有些东西似懂非懂,赵老师让我重新认识了程派。而李世济老师对程派的最大贡献是让程派与时俱进,更适合当代人的审美,因而被称为‘新程派’。而实际上,三位老师都是在依据各自独特的优势和时代的需要在发展传承程派艺术。因此有机缘在三位老师身边学习,无论是在艺术实践还是在艺术观念上,我都要求自己有一种强烈的自觉和责任,要把程派艺术发扬光大,更好地传承下去。”

历史选择了张莉莉,亦如当年选择了新先生一样。

新中国成立后,新艳秋先后在江苏省京剧团、江苏省戏曲学校从事演出和教学。她用毕生精力继承和钻研程派艺术,严守规范,从不逾矩。也就是在江苏省戏曲学校,张莉莉被新艳秋先生“一眼相中”,从而改变一生,走上了传承程派艺术之路。1979年,16岁的张莉莉考入江苏省戏曲学校。“我小时候爱唱歌,反正那会儿听的唱的都是样板戏,我就跟收音机学唱,像李铁梅的‘我家的表叔数不清’……我会唱好多段儿。一听招生,我们几个女生就一块儿去了,当时是面向全省招考,大概有五六百人考。我那时候傻乎乎的,考官看我一点儿不紧张,不做作,也不害怕,觉得我好有个性……”

彼时,仿佛冥冥中的“天作之合”,新艳秋和张莉莉这一老一少两个程派艺术的有缘人正在一步步地走近对方。“有一天,我在学校看见一位短发、清瘦,文雅随和的老师从不远处走过,不知怎么的这第一眼就让我特别喜欢她……”

张莉莉虽非梨园世家出身,但却天生一副圆润、厚重、有磁性的好嗓子,加上江南女子的文静、秀美,和她自身特有的书卷气,不久便于众多学生中被新艳秋“一眼相中”。“那天和新老师刚一照面,我就恨不能高兴得跳起来!原来我特喜欢的仅有一‘眼’之缘的那位老师就是鼎鼎大名的新艳秋先生。”

【超级“小灶”重新起跑】

千里送爱徒,转易三师传佳话

张莉莉和新艳秋(前左)、赵荣琛(前右)

张莉莉和李世济

张莉莉不到20岁即登台演出,1980年正式向新艳秋先生行拜师礼,成为新艳秋的关门弟子,“享受”着绝非一般演员可比的待遇:有专门的乐队和练功房,而且是一对一的超级“小灶”。“新老师对我期望很高,江苏省也特别重视,省委书记对新老师说这就是你未来的接班人,你必须把她作为重点来教,所以后来给我配备了专门的乐队。新老师一字一句地教我,把她对程派的毕生研究毫无保留地传授给我,每一个音符、每一个细节、每一个气口,新老师都要求我必须做到精准,要最大程度地接近程砚秋先生的风格和韵味。当时我自己单独有一个课堂,周六周日同学们都出去玩儿,只有我一门心思跟新老师学戏,我想我一定要好好学,不能辜负老师的期望。新老师可能从我身上看到自己年轻时候的那种执着和韧劲儿,觉得我这个孩子一讲就能明白,而且还肯下苦功。我嗓子条件比较好,但当时毕竟只是一个初学者,就像一张白纸,而新老师是程派大家,受了很多苦才自学成才、自我成就。新老师的唱腔,她的念白、身段、水袖,既出于‘程’又不同于‘程’……而我所处的环境、拥有的资源与她当年学戏时相比简直是天壤之别,我比她幸运、幸福了不知多少倍。当年新老师的家境并不是很好,她买了无数张唱片,靠苦学、自悟达到程派艺术的高峰,但遗憾的是一辈子没有得到程先生的指点,所以老人家很了不起。”

1985年,张莉莉考入中国戏曲学院。新艳秋千里迢迢专程从南京赶到北京,把张莉莉送到程派艺术家赵荣琛老师门下。赵荣琛(1916年-1996年),安徽太湖人。少年时就读于北京师大附中,1934年考入山东省立剧院,先学小生,后从孙怡云、关丽卿、郭际湘、张善庭学青衣。因酷爱程派艺术,后以通信的方式拜在程砚秋门下,技艺大进,被誉为“重庆程砚秋”。1946年正式拜师,1949年参加东北戏曲研究院实验剧团,1959年组建程派剧团。

“1985年,中国戏曲学院到江苏招生,当时我只有中专学历,我觉得自己的艺术之路还应该有更大的进步,我一心想上大学,想全方位提高自己,当时是可以保送我上大学的,但我这人比较好强,非要去参加高考,等于是放弃了保送的机会……后来经过一番波折,我凭借自己的努力如愿考入中国戏曲学院,可以说用实际行动向新老师做了一次汇报。到了戏曲学院后,因为之前有过沟通,赵荣琛老师要我去他家上课,但他又说:‘哎呀,大姐还没发话哪。’其实老前辈之间互相是很敬重的。新老师听我说起这个事,马上买火车票,专程到北京来,她亲自把我送到赵荣琛老师身边,她说这个学生虽然是我的关门弟子,但她现在上大学,在你身边,我把她交给你。赵老师说,大姐,你放心吧,我会好好教。赵老师出身于书香门第,祖上三代翰林。他对程派唱腔的发音吐字、四声韵律精心揣摩,能以腔传情,对程派的表演、身段、水袖,也都能传承其神。我跟新老师学戏时年龄还比较小,可能有些东西,就是一种机械性的模仿,新老师讲唱腔讲人物,我当时体会不深。等上了大学,随着年龄阅历增加,再加上赵老师重视理论和四声韵律,再回想新老师之前亲身示范的,就突然有种茅塞顿开的感觉。赵老师从理论的高度,将一些舞台经验加以提炼、提升,而新老师则是从最基础的一点一滴入手给我打底子。我觉得这两位老师,确实有很多东西是一样的,比如追求艺术方面无所不用其极,而在做人、授业方面则都是坦荡磊落、毫无门户之见。赵老师教会我如何科学发声,戏曲界关于发声方法的研究是比较滞后的,怎样把一个唱腔唱得美,怎样的音色更好听,有什么方法能更加松弛,很少有人谈及。所以这种科学的发声方法使我受益终生。”

【开枝散叶 绵延百年】创新为本,变是程派不变的初心

1988年,张莉莉从中国戏曲学院毕业后加入学院实验剧团,后因工作需要调入学院表演系。1998年,考入第二届中国京剧优秀青年演员研究生班,之后拜师李世济。

李世济(1933年-2016年)生于苏州,长于上海。1950年肄业于上海第二医学院。她的丈夫唐在是著名琴师。李世济通过舞台实践,从剧本到唱腔都力求出新,她将程腔大众化、普及化,更能为当代观众所欣赏,给程腔增加了新的活力,因而有“新程派”之称。艺术家之所以成为艺术家,真的不是偶然得来或上天所赐,他必须经过长期的全方位的动态修为,首先是人品,其人不善,其艺不远。

张莉莉在教学中

“我这一生真的非常幸运,我遇到了三位好老师,他们的人品、艺品,影响、塑造了我的整个人生。新老师为人低调,温和善良,从不逢迎。赵荣琛老师与李世济老师也是这样,李老师说过‘能在别人背后说好话的时候要尽量多说好话’。有一次,我和新艳秋老师赴上海演出,老师年纪很大了,但她坚持住在后台,说没有必要为了这点儿事麻烦别人。后台是大通铺,晚上新老师就站在床铺边的小过道练习水袖,她说:‘我要把最美的艺术呈献给观众。’三位老师在做人方面都很磊落、坦荡,从来不在背后说谁一句不好,从来不讲同行的故事,我觉得这在艺术界是很难做到的。但他们会跟你讲这个老师怎么好,他的好在哪儿,他都分析给你听。我敬仰他们的艺术,更敬重他们的人品,因为这种人品直接影响我跟他学习的心情。三位老师都很宽容、忍让,自己看不惯、不高兴的事,只要不是大是大非,都可以放在心里。有一次我问李世济老师:您的‘新程派’,喜欢的人爱得不行,可是不喜欢的人又把您骂得一文不值,您知道不知道?她说我知道。我说那您怎么办啊?她说:我不能因为别人骂我我就不吱声,我就不走路了,我要做事,我要创造。我的好坏,让后人去评判吧。”

程派艺术肇始于程砚秋先生,开枝散叶,绵延百年,何者?笔者以为,创新才是程派的根本。变,才是程派永远不变的初心。

张莉莉曾因丈夫的身体原因旅居加拿大10年。在加期间,张莉莉教过许多学生,为当地报刊撰写了不少宣传京剧艺术的文章,也经常到大学讲授和传播京剧文化。如今,张莉莉已把事业重心转回国内,对于程派艺术的传承,张莉莉信心十足:“我的老师把一切都教给了我,我也有责任教好我的学生。”

扫码订阅《北广人物》周刊

——随钟荣老师学习程派艺术的点滴体会