历史地图的云平台构建与信息挖掘

袁三明,朱兰艳

(昆明理工大学,云南 昆明 650093)

1 引 言

历史地图提供了丰富的人类活动与环境变化的历史痕迹,包括国家与地区的政治、经济、军事、人文演变等。梁启章认为历史地图已经成为人们了解或研究历史变迁最佳的信息来源且应用范围极广[1]。吴鹏飞认为可以从历史地图去了解建筑史和城市史[2]。中国古代和近代的地图拥有丰富的历史和文化价值,同时也记载着详尽的地理信息,但在移动、使用和存储方面依然存在很多问题,需要提出新的技术和方法完善历史地图的研究模式[3]。目前,很多学者对历史地图的应用和处理已有很多研究。乐玲等查阅古籍资料使用ArcGIS技术直接制作矢量地图[4]。赵锴等探究了计里画方与现代投影和坐标系统的数理关系,并且提出了新的古今地图坐标配准方法[5]。熊助国等提出了一种扫描技术来制作数字地图的方法,可以快速完成历史地图影像到矢量数字影像的转换[6]。但是,单纯的数字化历史地图使用依旧存在局限性。传统的桌面GIS软件使用不同的数据引擎进行数据存储,需要使用多种数据服务层访问技术调取数据。矢量数据、栅格数据以及服务数据等在应用和操作时协同性降低且使地图对比方式单一[7]。ArcGIS Online是基于网络云技术开发的新一代WebGIS应用,具备不依赖本地资源的空间数据储存、分析以及管理能力,使用户能够以网络发布的方法使用在线服务器托管地图数据资源。可以根据研究目的搭建GIS云平台并基于云平台对地图进行研究以及制作相关应用系统共享数据[8]。沈正波[9]、肖玮[10]、Jan Miklín[11]以及赵杏杏[12]等学者分别将ArcGIS Online应用在了校园三维模型建立、H7N9信息查询、昆虫分布和水利信息查询等方面。

16世纪,西方的制图技术进入中国。清末民初,中国的制图技术更加完善,地图精度更高。北京曾作为“中华民国”的首都,留下了大量反映当时社会现象和时代背景的地图[13]。本文以民国时期的北京地图为例,对其进行数字复原处理、云平台构建和基于云平台的动态对比分析研究。探讨历史地图的数字化Web应用,为更好地发掘历史信息和研究城市变迁提供方法。

2 研究对象

2.1 地图数据

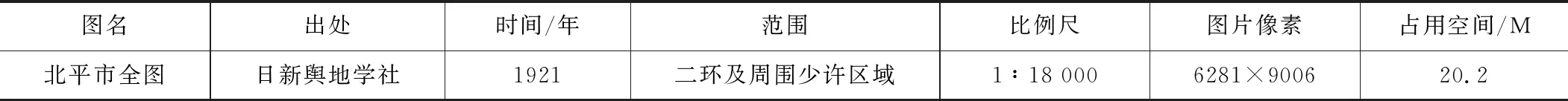

民国时期各杂志社和出版社制作和出版了大量的地图,成果丰硕。民国27年(1938年)北京文雅社刊发的《北京市最新详细全图》,尽管制图精度与现代地图存在差距,却也相当全面地反映了20世纪三十年代“老北京” 的空间特征[14]。天津中东石印局印制的比例尺为 1∶15 850的《北京地图》与1921年日新舆地学社刊发的比例尺 1∶18 000的《北平市全图》(如图1所示)等地图记录了许多反映时代特征的地物,诸如消防局、公安局、邮务管理局等机构,贸易商池田、日本制铁株式会社、井上福等洋行,北京电灯、爱知号、华北实业等新兴企业,以图例符号标注教堂、寺庙、仓库、学校、桥梁、道路、输电线路、铁路以及外城及郊区的池塘、树林、村镇和坟茔等地物。代表了民国时期北京地图科学编图的时代背景和制图水平,是当时中国地图出版的一种展示。从水木社区获取到《北平市全图》,详细参数如表1所示。

《北平市全图》详细参数 表1

图1 北平市全图

同时从IT社区(CSDN)获取到2018年的北京道路和地块矢量数据,地理坐标系为WGS-84,范围包括现今北京全市。配准底图《北京城近郊区》为TIF格式,比例尺为 1∶90 000,范围包括现今海淀区、朝阳区、西城区、东城区以及丰台区。

2.2 研究区域

民国时期至今,北京城经历过战乱和战后重建革新,部分历史地物已经被新兴地物取而代之。研究和了解这块土地上诸多地物的出现、变化与消失,对历史的解读和传统的继承都有着很多益处。民国时期的北京地图保存着当时的地理信息,研究这类地图能够直观了解北京百年间的变迁。而在现今最繁华与繁忙的区域,这种变化无疑也是最明显和最有特点的。西单站不仅是地铁1号线和4号线的换乘站,而且有西单大悦城等众多商业中心。通过热力图可知,通勤高峰期时段,西单地铁站及周围热力值较高。而天安门广场南北长 880 m,东西宽 500 m,面积达44公顷,可容纳100万人举行盛大集会[15]。且大面积的建设中必然改变诸多地貌,包括其周围用地、道路建设与公共设施等。基于以上原因,本文选取西单与天安门广场及其附近地块作为道路和地物变迁的研究区域。

3 技术与方法

3.1 数字化处理

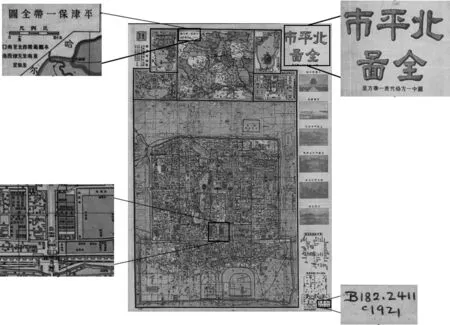

目前,栅格地图的矢量化处理和桌面软件专题制图已经得到广泛应用[16]。特别是遥感摄影与实测地图的精确配准:完成同位地物的准确重合与空间位置提取,从而实现地理信息转绘、地图更新以及专题地图制作[17]。将民国时期北京的纸质版地图或扫描或复制出栅格影像,根据道路交叉点、湖泊、城门、故宫四角等古今同名而位置未发生变化的地物与配准底图《北京城近郊区》进行配准。配准后的北京地图可以与其他任何有相同坐标系统的现代地图进行对比,在对比过程中可以直观地了解北京城的地物变化[18]。《北平市全图》数字化流程如图2所示,得到矢量道路与地块等结果(图3),本地占用空间减少95.2%。

图2 数字化流程图

图3 民国时期北京矢量图

3.2 云平台构建

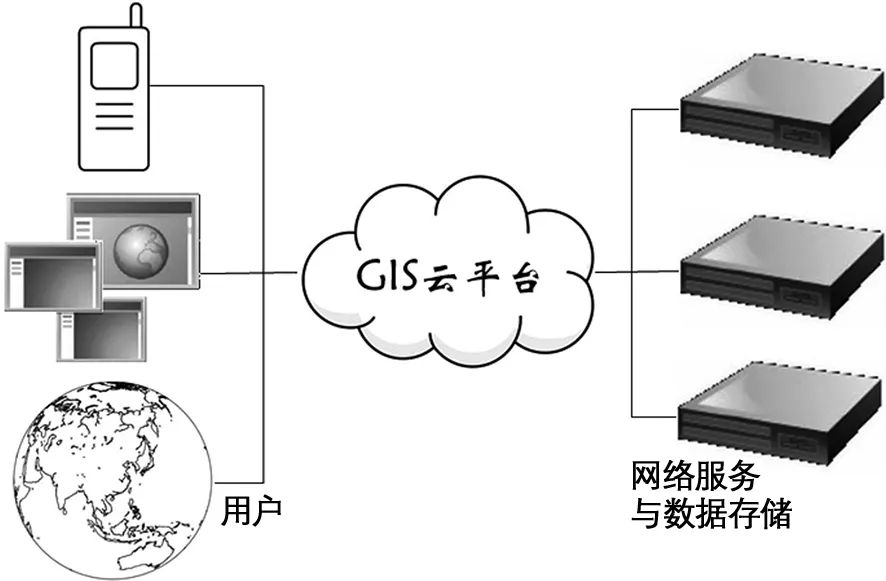

ArcGIS Online(图4)是Esri开发的基于网络的制图、分析和共享新模式。允许加载包含交互式地图和3D场景在内的地图[19]。能够实现公众参与,让大众了解和测量地理数据。地图资源和矢量数据都存储在安全且私密的云托管中,可使本地储存空间得到释放。

图4 ArcGIS Online

根据历史地图的特点,GIS云平台可分为三个部分:

(1)数据资源:分别是在线底图数据和数字化历史地图;

(2)应用模板:主要是动态对比分析模板;

(3)用户权限:所有人都可访问。

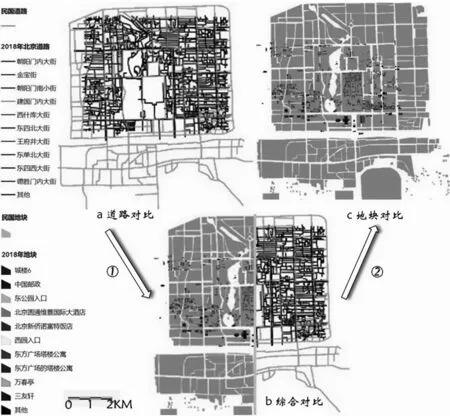

通过平台配置实现历史地图的查看和分析功能,依次配置地图图层、窗口查看器、分析模板、组别和访问方式,完成应用程序发布即可对地图进行查看和分析[20]。地图图层配置主要依靠ArcMap和在线文件传输将桌面矢量数据作为地图图层发布到云储存托管。分析模板基于模型创建器(Model Builder)构建应用模板,模型创建器连接于ArcGIS桌面程序中属于可调用的工具窗口,通过模型创建器将地理数学模型、分析程序以及分析窗口结合起来,可以在创建器中修改或搭建分析模型。创建完成之后可以将应用模板保存成工具盒中的工具选项,实现调用[21]。本文所构建的GIS云平台使用了动态对比分析模板来进行信息挖掘,借助了垂直条块来比较道路和地块Web地图,拉动条块即可卷起道路对比图层并显示地块对比图层(如图5所示)。

图5 云平台动态对比分析

将组别设置为公共,然后将包含地图资源和模板的应用程序保存到设置好的组别中。完成历史地图云平台构建后,可将应用程序嵌入网页、社交群组或微博中,在多种即时程序或联网设备中共享历史地图数据,公众可以通过浏览器、移动电话、URL链接(https://arcg.is/04Duu)和ArcGIS软件等对数据进行浏览和应用[22]。这样便能实现地图信息和分析程序的公共阅览和信息调用。

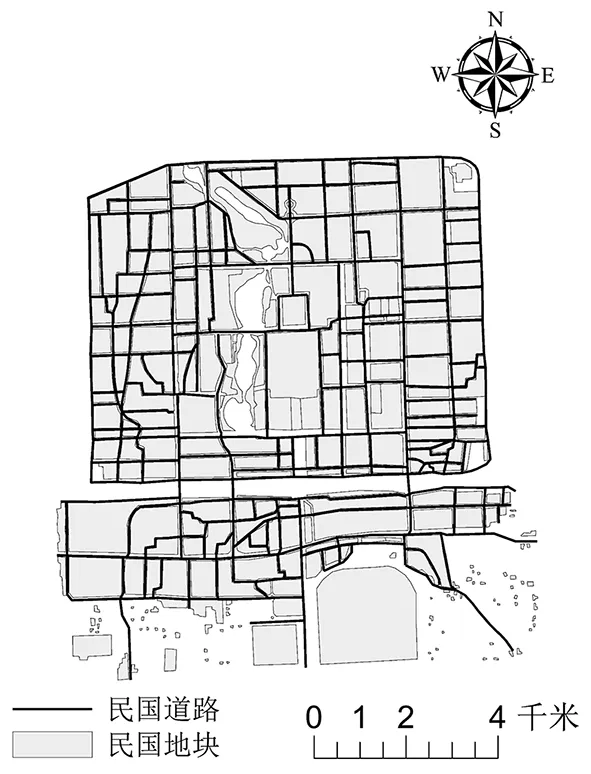

4 地图信息

从民国时期北京矢量图中仅可得知:西单位于西长安街和宣武门大街的交接处;西单为终点,西长安街没有向西延伸;天安门广场占用了中山路和大量胡同及建筑用地。西单与天安门广场区域道路与建筑密度较高,使用ArcMap叠加分析时地物对比不明显且地物复杂度高会导致错误查阅和遗漏查阅,最终不能详细研究地物变迁。

从动态分析中可以看到,相较于民国时期的西单地区,现代道路以祖邱胡同等巷子为延伸基础联通了西单以西,并且成为北京东西方向的主要道路。西单牌楼里有戏院、医院、饭馆等场所,如同现代的商业中心,但关帝庙、后牛肉湾、前牛肉湾和崇德中学等皆被拆除。现在该地建设有一座中国人保大厦和西单地铁站E出口。西单周围的很多巷道胡同和历史建筑已经拆除,如北辰报社等建筑已经消失;西单东北方的北安里、崇善里、南安里、马馆、西二条、大栅栏等地方已经被规划成为西单广场;鲁迅中学原址为民国时期的民国学院和一些街道与民宅。虽然很多的胡同和四合院等建筑已经被拆除和改建,但西长安街、宣武门大街等街道名称没有变化。同时也出现了新的胡同和道路,如闹市口北街和西单北大街中间区域里的大木仓胡同、皮库胡同、二龙路和华远街等。

天安门广场拓宽所占区域包括中华门东边的部分公安局、消防局、邮政局等区域,还包括西边的桃竹胡同、小钟府、大中府胡同、左府胡同、黑皮大院、大四严井和小四严井、宋家胡同、前府胡同等部分区域。现在,公安街已经被拆除,天安门周围的道路也得到改良与重新设计。清末民初时的各国使馆已经被重新规划,各使馆之间的道路已经被拓宽,且在澳大利亚使馆和兵营、德国兵营、天主教堂、法国兵营、海关税务司办事处等建筑之间新增了道路。

动态对比分析还可以简洁明了地观察北京全城地物的变迁趋势,即道路变化趋势表现为主体道路、辅助道路以及小路巷子等道路数量的总体增加。而在地块对比中可以发现,现代北京城的建设较之民国时期,建筑更加密集,地块使用率更高,道路规划更加通畅。中海、南海及北海的湖泊面积增加,且北海被规划为公园。

5 结 论

北京城拥有深厚的历史文化底蕴,需要进一步保护和挖掘。但大到整个北京城的规划建设,小到一户人家的搬迁变动都在历史推进中不断变迁。历史地图能够提供具体时间节点下的详细地貌,保留所处时代的历史痕迹。但历史地图使用和研究存在困难,不仅精度较差而且不易保存。信息技术的发展和WebGIS技术的应用,不仅为历史地理研究提供了新的途径,而且使地理信息系统和历史地理的结合更加深入和紧密。历史地图云平台不仅能实现地图的数字复原、坐标纠正和数据储存,还可以将云平台发布到网络实现历史数据共享。公众参与到历史地理的浏览和研究中,最终能够实现历史地图的多领域应用,最大限度地开发地图的历史价值。

构建民国时期北京地图的GIS云平台,不仅能为历史地理的研究提供不同分析方法与模板,还能满足大众对于历史地图数据的共享需求。例如,①在系统中直观地比较当代地图与历史地图数百年来的区域变化,为历史研究提供详细信息;②将当代地图服务和历史地图服务聚合,两者叠加对比,可以评估历史地图的精度特征;③在特定区域内,针对聚落分布进行空间分析,可以发现聚落结构的变化;④统计历史地名特征,探讨地名变化;⑤以历史地图为参照,将历史文献数据空间化并制作历史专题地图。结果表明WebGIS是历史地理学发展中的一种研究方法,对历史地理的梳理、储存、展示、新的发展方向有重要的影响。将历史地图数字化并搭建GIS云平台进行在线分析和数据共享,便于进行历史地理的研究。