厦门市不透水面的时空演变

聂芹,陈明发,李晖,袁莹,花利忠

(厦门理工学院 计算机与信息工程学院,福建 厦门 361024)

0 引言

全球范围内的快速城市化过程导致城市扩张迅速。自改革开放以来,中国城市化率从1980年的19.39%增长至2016年的57.35%,城市化水平日益增长,越来越多的人涌入城市,从而城市不断向四周蔓延。城市的扩张和发展表现出来的是城市不透水面的增加。不透水面是指由各种不透水建筑材料所覆盖的表面,如由瓦片、沥青、水泥混凝土等材料构成的屋顶、道路和广场[1]。作为典型的人工地表特征,不透水面阻止水的下渗,阻断自然地表的蒸散作用,由此改变了城市的水热循环过程,在很大程度上影响了城市生态环境的变化[2]。国内外相关研究表明,不透水面的扩张对城市水质、水文循环、大气环境和城市热岛等都有显著的影响[3-6]。因此,掌握不透水面时空演变特征,准确量化不透水面演化过程,对保护城市生态环境具有重要的现实意义。

不透水面时空变化特征一直是国内外学术界的研究焦点之一。不同学者采用不同的方法定量研究不透水面时空变化。肖荣波等[7]提取了北京市区的不透水面盖度,并将不透水面盖度按照比例分为高密度城市用地、中等建设密度用地、低密度城市用地以及自然地表,并计算了其空间分布格局;Deng等[8]分析了1998—2008年间珠江三角洲地区不透水面变化特征;刘珍环等[9]利用地统计学方法分析了深圳市1990—2005年间不透水面盖度及其表征的城市景观在空间格局及空间分异的演变过程;宋明明等[10]研究了秦淮河流域不透水面景观格局近30年间的演变过程;Nie等[11-12]采用分形理论和方法对上海市不透水面空间分布进行了研究。类似的研究还有Zhang and Weng等[13]。

目前关于不透水面时空变化已经积累了一定的资料和案例,采用的研究方法也很多。比较典型的方法有混合方法,即综合运用不同方法,如目视解译、逐像素比较和变化矢量分析(change vector analysis)、时间序列分析法、建模方法和空间格局指数法[14]。尽管如此,关于不透水面时空演变研究还缺乏有效的定量方法。尤其是随着城市化的发展,城市扩张表现为城市内部的再优化和城市边缘的扩张,由此导致不透水面时空演变更加复杂,发展有效的定量不透水面时空演变方法是城市遥感的重要课题之一。

海湾型城市是从空间形态上对城市的一种定位,也是引导城市发展的一种目标导向。自2002年厦门市提出海湾型城市发展战略以来,海湾型城市正逐渐成为滨海城市的一个城市发展目标,很多滨海城市都在寻求向海湾型城市转变。改革开放以来,受社会经济发展和城市规划等多方面的驱动,厦门市城市扩张加剧,不透水面增长迅速。基于长时间序列遥感数据对厦门市不透水面时空演变过程进行研究,具有较好的代表性,不仅可以为海湾型城市规划、城市生态环境改善提供科学依据,而且对于解决海湾型城市空间优化、提高城市环境竞争力具有重要的作用。

本研究以厦门市为研究区,通过遥感技术估算1995—2015年间不透水面空间分布,引入不透水面变化轨迹,研究快速城市化背景下不透水面随时间的演化过程;计算不透水面空间分布重心及其迁移路径,定量剖析20年来厦门市不透水面随城市化的演变特征。研究结果可以为海湾型城市规划及生态环境改善提供决策支持。

1 研究区及数据来源

福建省厦门市位于台湾海峡西岸,地处117°53′E~118°25′E,24°25′N~24°54′N,由福建省东南部沿厦门湾的大陆地区和厦门岛、鼓浪屿、大嶝、小嶝等岛屿与厦门湾组成,包括湖里、思明、海沧、集美、同安、翔安6个行政区,全市面积约1 699.39 km2,常驻人口为392万人。厦门市属亚热带季风气候,全年温和多雨,年平均气温为21 ℃,年平均降水为1 200 mm。厦门市作为我国首批设立的经济特区之一,同时也是我国著名的风景旅游城市,由于其特殊的地理位置与国家政策的支持,自改革开放以来社会经济发展迅速,城市化水平不断提高,不透水面扩张显著。

以1995、2000、2005、2010和2015年TM/OLI影像为数据源,数据基于中国科学院地理空间数据云平台(http:∥www.gscloud.cn/)下载,条带号119,行编号43。研究区内影像的成像质量较好,无云层覆盖。对影像数据进行预处理,包括辐射校正、几何校正、flash大气校正及研究区裁剪等。

2 研究方法

2.1 不透水面遥感估算

基于Ridd于1995年提出的植被-不透水面-土壤(vegetation-impervious surface-soil,V-I-S)模型[15],采用全约束的线性混合光谱分解技术估算1995—2015年间不透水面盖度(impervious surface fraction,ISF)分布。

根据线性混合光谱分解的原理,每个波段中的像元反射率为该像元各端元的反射率与其各自所占比例的线性组合,其数学公式可以表示为:

(1)

式中:Ri表示为第i波段像元的光谱反射率;j=1,2,3,…,n(端元数);aij表示为第i个波段第j个端元组分的反射率;xj为该像元第j个端元组分的百分比;ei为第i个波段的残差值。

采用有约束的最小二乘法进行混合像元的分解,即要求xj同时满足以下2个条件:

(2)

这样保证了每种光谱端元所占的比例在0~1之间,同时所有端元所占比例之和等于1,避免了一种端元在一个象元内所占比例大于100%或者为负值的现象。

基于V-I-S模型思想估算不透水面须去除水体的影响,采用改进型归一化水体指数(MNDWI)提取水体。MNDWI方法利用影像绿波段与中红波段水体的光谱反射率,通过波段间的比值来突显其差异,达到提取水体的目的。公式可以表示为:

MNDWI=(Green-MIR)/(Green+MIR)

(3)

根据研究区内各地物的实际情况,选取植被、土壤、低反照度、高反照度四类端元进行像元解混。最后将高反照度端元与低反照度端元相加得到不透水面空间分布图。

采用均方根(RMS)误差从总体上进行模型的误差分析:

(4)

式中:m为影像波段数量。各时期的RMS结果残差总体控制在0.02以内,线性光谱混合分解模型的解混结果较好。

2.2 不透水面变化轨迹

引入不透水面变化轨迹定量剖析厦门市不透水面在特定空间里随时间的演化过程。根据厦门市不透水面数据分布特征,对不透水面进行类型划分:等级1为极低覆盖类型(ISF<0.3),等级2为低覆盖类型(0.3≤ISF<0.5),等级3为中覆盖类型(0.5≤ISF<0.7),等级4为高覆盖类型(ISF≥0.7)。不透水面变化轨迹可以描述为:

Trajectory=Class1995*10 000+Class2000*1 000+Class2005*100+Class2010*10+Class2015

(5)

式中:Class1995、Class2000、Class2005、Class2010、Class2015分别为1995、2000、2005、2010和2015年的城市不透水面类型图。在生成的不透水面变化轨迹专题图中,每个像元的值代表了不透水面从1995年到2015年间的类型转化情况,如代码12344表示不透水面从1995年的等级1类型到2000年转化为等级2类型,到2005年转化为等级3类型,到2010年转化为等级4类型,再到2015年仍然为等级4类型。

3 结果和分析

3.1 历年来不透水面分布特征

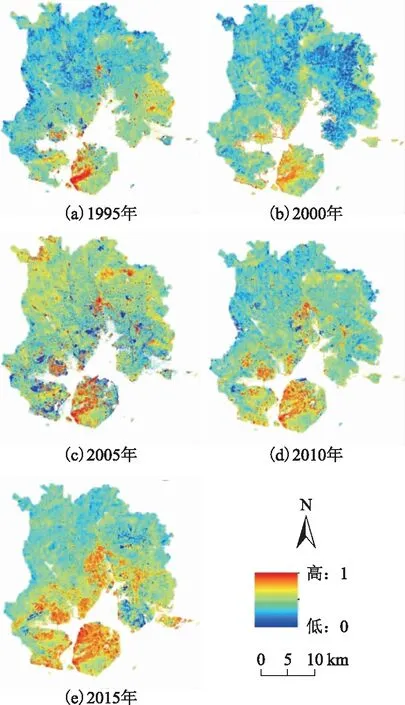

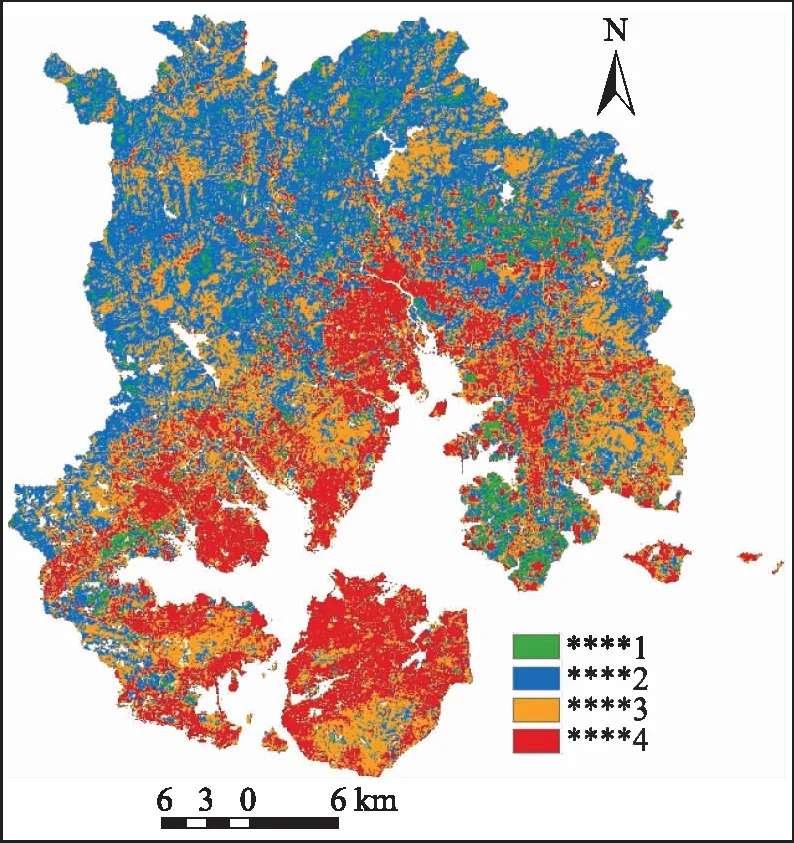

图1 不透水面时空分布图

1)不透水面时空变化特征。历年来不透水面空间分布如图1所示。由于厦门市行政区划被海水分割,历年来不透水面分布比较分散。1995年不透水面高值主要集中在6个行政区的建成区。湖里区主要集中在西部和北部,思明区主要集中在西部,岛外的海沧区、集美区和翔安区不透水面高值主要集中在靠近厦门岛的沿海一侧,同安区不透水面高值主要集中在中部;2000年不透水面高值区域在1995年基础上向外扩展,尤其是厦门岛不透水面扩张最突出,湖里区北部出现成片不透水面高值区,东部沿海也有零星高值区出现;2005年不透水面进一步扩张,主要表现为海沧区、同安区的簇状扩张,厦门岛不透水面也开始向东扩张,集美区不透水面高值区逐渐开始片状聚集式增加;2010年厦门市各区不透水面在原有基础上进一步向外扩张,厦门岛除南部与东北部的地区外,不透水面盖度出现明显的增大特征,岛外的海沧区、集美区不透水面连成片状;2015年厦门本岛的不透水面被高值区占据,岛外各区不透水面高值区发展迅猛,集美区不透水面高值区由近岛地区转向集美区中部扩张,翔安区不透水面盖度也出现了显著性上升。

不透水面时空变化特征反映了厦门市城市化的地域推进过程。1978年改革开放后厦门市经济飞速发展,20世纪90年代,由于经济特区范围扩大至全岛,加之厦门市被列为计划单列市等国家政策支持,以厦门本岛为中心的城市结构基本确立,岛内的湖里区与思明区各项城市建设迅速发展,不透水面快速增加。21世纪初期,为了进一步突破经济发展局限,释放经济活力,厦门市进行城市行政区划调整,岛外各区城市建设发展加速,不透水面呈现出片状扩张。2005年,厦门市提出进一步优化本岛空间结构、扩展岛外城市建设的总体规划,正式进入海湾型城市建设阶段,城市发展方式主要是交通连线建设和组团新区开发,厦门岛西部地区的建设发展受限于自然条件,不透水面转向厦门岛东部扩张,海沧区与集美区出现大范围的不透水面高值区组团成片扩张趋势。2010年以来,由于受限于城市用地规模,厦门岛工业企业开始大批迁向岛外区域,原有的工业用地转变为商业用地与居民用地,同时老城区被大面积改造,本岛城市化从空间扩张转向内部深入发展阶段,岛外各区发挥近岛优势,承载本岛的城市功能转移,建立工业园区,发展工业。至2015年,岛外海沧区、集美区、同安区不透水面逐渐成片分布,翔安区也进入快速建设阶段,厦门市正在逐步实现岛内外一体化的目标。

综上,目前厦门本岛的开元、莲前、殿前街道等地区的不透水面扩张逐渐趋于饱和。由于本岛南部山区阻挡了不透水面的进一步扩张,加之为了保护本岛的生态环境,限制了东北部五缘湾地区的发展,故城市在受到用地限制的情况下转而向海沧、集美等距本岛较近的地区发展。海沧区的不透水面呈现出海沧、新店与东孚街道共同扩张的趋势。由于海沧街道距岛近的优势,加之台商投资区与港口优势,相较岛外其他各区,发展最为迅速。集美区的不透水面扩张呈现多面状扩张趋势,主要表现为杏林、灌口、集美街道等地区不透水面高值聚集。由于集美区发展规划以旅游等第三产业为主,城市建设结构并未出现大规模的集聚效应。近年来,随着距本岛较近地区发展用地受限,以后溪、灌口镇为主的城区建设逐渐成为主导。同安区面积庞大,北部多山区,不透水面扩张与城市建设呈现出以新民、大同、西柯等地为主的点面组团式发展,近年来以新城建设为主,由于区域环境、交通等因素限制,经济发展相比其他各区较为缓慢。翔安区城区建设以马巷、新店等地区为主,由于区位交通限制,经济建设起步较晚。随着翔安海底隧道的通车,与厦门岛的距离近一步被缩短,加之未来翔安机场、厦门东站等大型基础设施工程的建设,翔安的不透水面将进一步扩张。

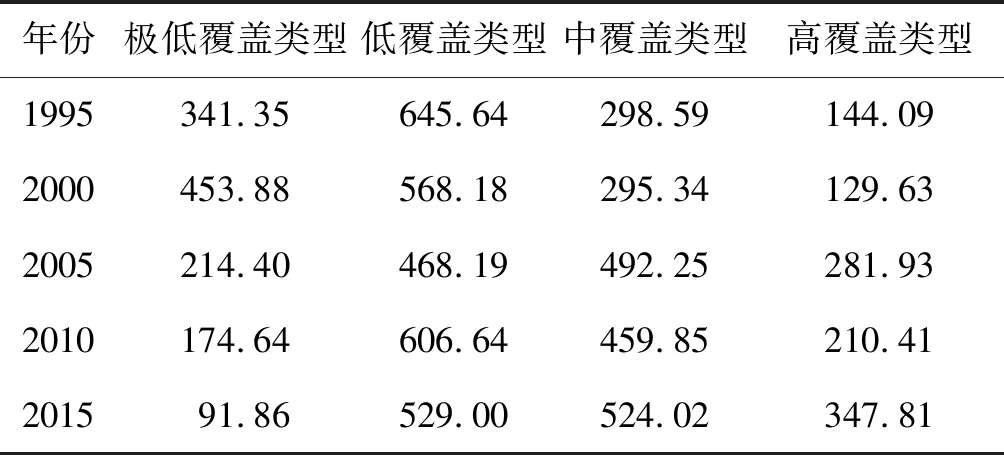

2)不透水面变化轨迹。对20年来4种不透水面类型的面积进行统计,如表1所示。1995—2015年,高覆盖不透水面类型(ISF≥0.7)的面积持续增加,由1995年的144.09 km2增长到2015年的347.81 km2,年增长率为141.39%。中覆盖不透水面类型(0.5≤ISF<0.7)的面积也持续增加,由1995年的298.59 km2增加到2015年的524.02 km2,年增长率为75.5%。中覆盖不透水面类型和高覆盖不透水面类型面积的持续增加导致极低覆盖类型和低覆盖类型面积的持续减少,其中以极低覆盖不透水面类型(ISF<0.3)面积的减小最明显,年降低率为73.01%。

表1 1995—2015年不透水面覆盖类型面积统计 km2

不透水面变化轨迹直观地描述了不透水面类型的时空演替过程。对5期不透水面类型图进行叠加运算,共得到1 022条变化轨迹,分别对最终转化为极低覆盖不透水面类型、低覆盖不透水面类型、中覆盖不透水面类型和高覆盖不透水面类型的轨迹进行统计。其中最终转化为高覆盖不透水面类型的轨迹有256条,占整个研究区面积的21%,最终转化为中覆盖不透水面类型的轨迹为256条,占整个研究区面积的35.32%,最终转化为低覆盖不透水面类型的轨迹也是256条,占整个研究区面积的37.48%,有254条轨迹最终转化为极低覆盖不透水面类型,但是面积仅占整个研究区的6.24%。

图2显示了20年来不透水面类型最终转化的空间格局,可以发现研究区城市不透水面空间扩张具有明显的时空分异特征,体现了厦门市城市化的地域推进过程。如图2所示,转化为高覆盖不透水面类型的轨迹(****4)分布在各个行政区的建成区及周边,另外3种类型的变化轨迹以圈层结构的形式,随着时间的推进在空间上不断远离原城区。轨迹****3毗邻于轨迹****4,轨迹****2分布在研究区的最外围,****1轨迹分散分布在研究区外围。

图2 不透水面变化轨迹图

3.2 不透水面重心迁移轨迹

不透水面重心变化轨迹可以定量评估城市扩张的方向和距离。首先使用经过预处理的1983年Landsat MSS影像,选取植被、水体、建筑三类训练样本,采用最大似然法进行监督分类,提取城市建成区,对分类后的结果进行聚类分析、去除分析等分类后处理。采用随机点生成的方式进行精度评价,整体精度达到92.5%,Kappa系数为0.83。其次,在1995、2000、2005、2010、2015年的不透水面分布图上分别将提取的1983年建成区掩膜掉,得到各时期去除1983年建成区后的厦门市不透水面数据。再次,基于掩膜后的图像,分别计算研究期间厦门市各区不透水面空间分布的重心,生成历年来不透水面重心变化轨迹,并计算重心变化距离,定量评估城市扩张的方向和距离。最后,分别以各重心为圆心,以1、2、3、4、5 km为半径做缓冲区,计算各缓冲区内不透水面盖度的均值,研究不透水面时空变化特征。

由于厦门岛与岛外四区被海水阻隔,所以以下分别对厦门岛和岛外四区(海沧区、集美区、同安区和翔安区)分别计算不透水面重心及其变化轨迹。

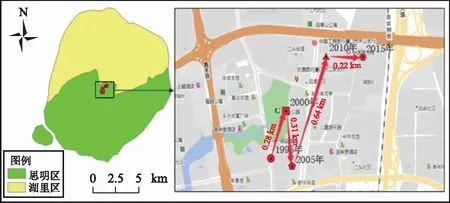

1)厦门岛不透水面重心迁移轨迹。厦门本岛包括湖里和思明2个行政区,是厦门市经济最为活跃的地区。 1983年,本岛的建城区主要为湖里街道、殿前街道与开元街道,其中沿筼筜湖畔分布的开元街道为本岛当地居民集聚地。自1980年湖里区的部分地区被批复为经济特区后,1984年又将经济特区扩大至全岛,厦门本岛开始进入经济快速发展时期。如图3所示,1995年,本岛的重心位于湖里区吕岭路附近,2000年稍稍北移0.28 km至江头公园附近,2005年南移0.31 km至江头社区。2010年本岛重心往北偏移0.64 km至江头街道附近,2015年重心稍稍东移0.22 km至江头社区。1995—2000年、2000—2005年、2005—2010年及2010—2015年4个时期不透水面重心年迁移距离分别为56 m/年、62 m/年、128 m/年和44 m/年,2005—2010年不透水面重心的年迁移距离最大。总体来看研究时段内,不透水面重心点均稳定在湖里区与思明区的交界地带。

图3 厦门岛重心迁移轨迹

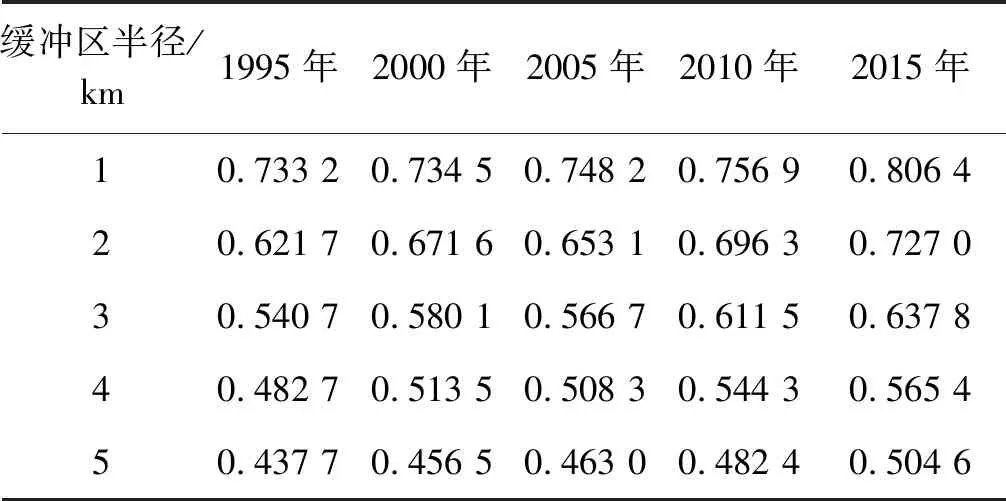

1995—2015年间,从空间上看,各重心点半径1~5 km范围内,不透水面盖度均值随着半径的增大逐渐降低(表2)。从时间上看,随着厦门市城市化进程的推进,重心点半径1~5 km范围内不透水面盖度均值逐年增大,例如重心点1 km缓冲区范围内的不透水面盖度均值由1995年的73.3%增长到2015年的80.6%,增长了7.3%,其中重心点半径2 km缓冲区范围内的不透水面盖度均值增长最大,为10.53%。

表2 厦门岛重心缓冲区内不透水面盖度均值

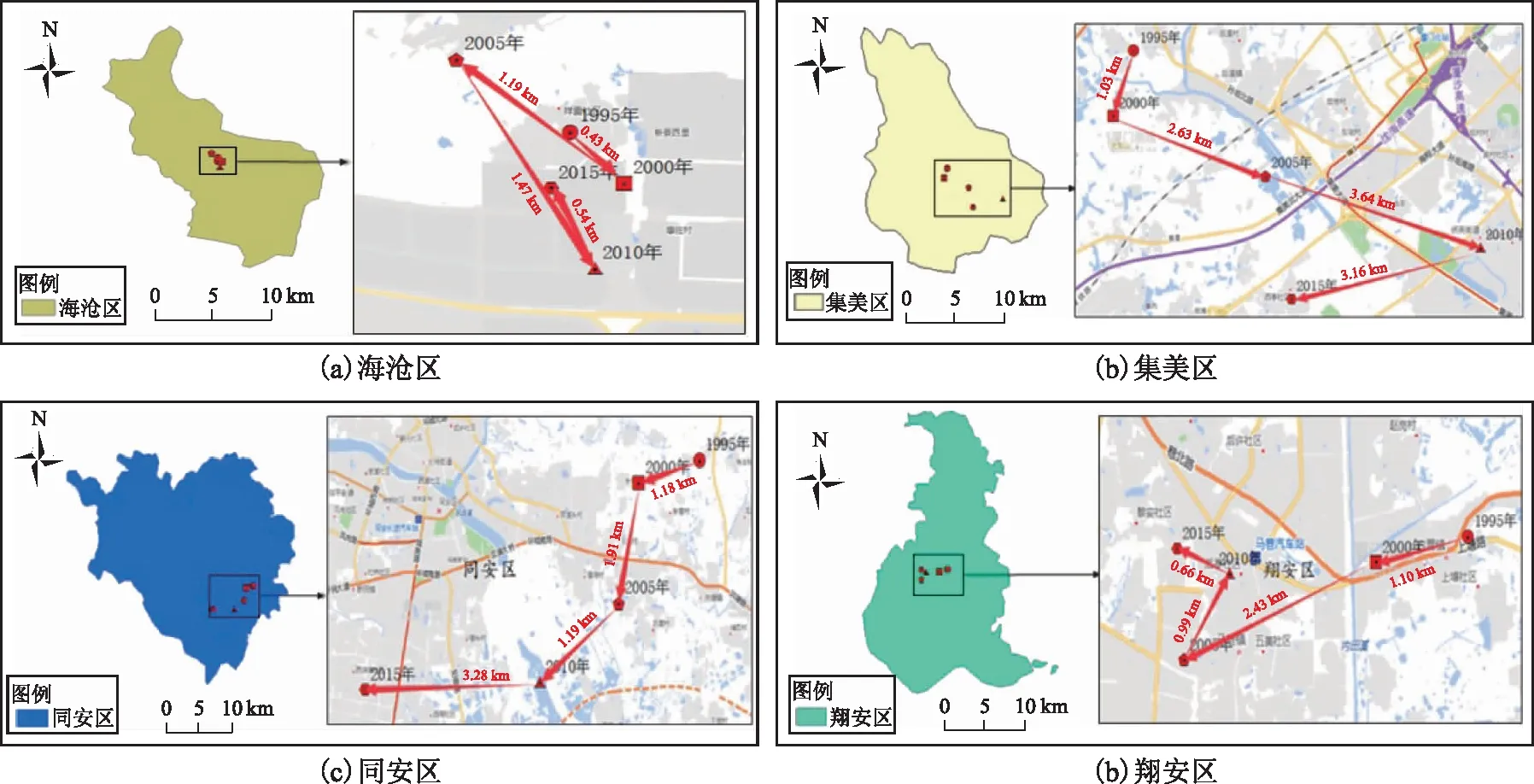

2)岛外四区不透水面重心迁移轨迹。岛外四区不透水面中心迁移轨迹如图4所示。海沧区1995年发展重心位于新阳街道祥露社区附近,2000年南移0.43 km至惠佐村附近,其原因可能是海沧大桥通车吸引了大量人流聚集,导致海沧街道开始大规模建设。进入新世纪,东孚街道凭借其与漳州市角美镇台商投资区便利的区位优势,工业建设稳步推进,故2005年重心向西北方向偏移1.19 km至鼎美村附近;而至2010年,于区政府附近设立海沧台商投资区吸引工业投资能力逐渐显现,该地区建设加速,重心回移1.47 km至惠佐村附近。2015年,厦门本岛由于土地承载力不足,更多的工业企业外迁至海沧等地,其重心稍稍北移了0.54 km。1995—2000年、2000—2005年、2005—2010年及2010—2015年4个时期不透水面重心年迁移距离分别为86 m/年、238 m/年、294 m/年和108 m/年,2005—2010年不透水面重心的年迁移距离最大。

图4 岛外四区不透水面重心迁移轨迹

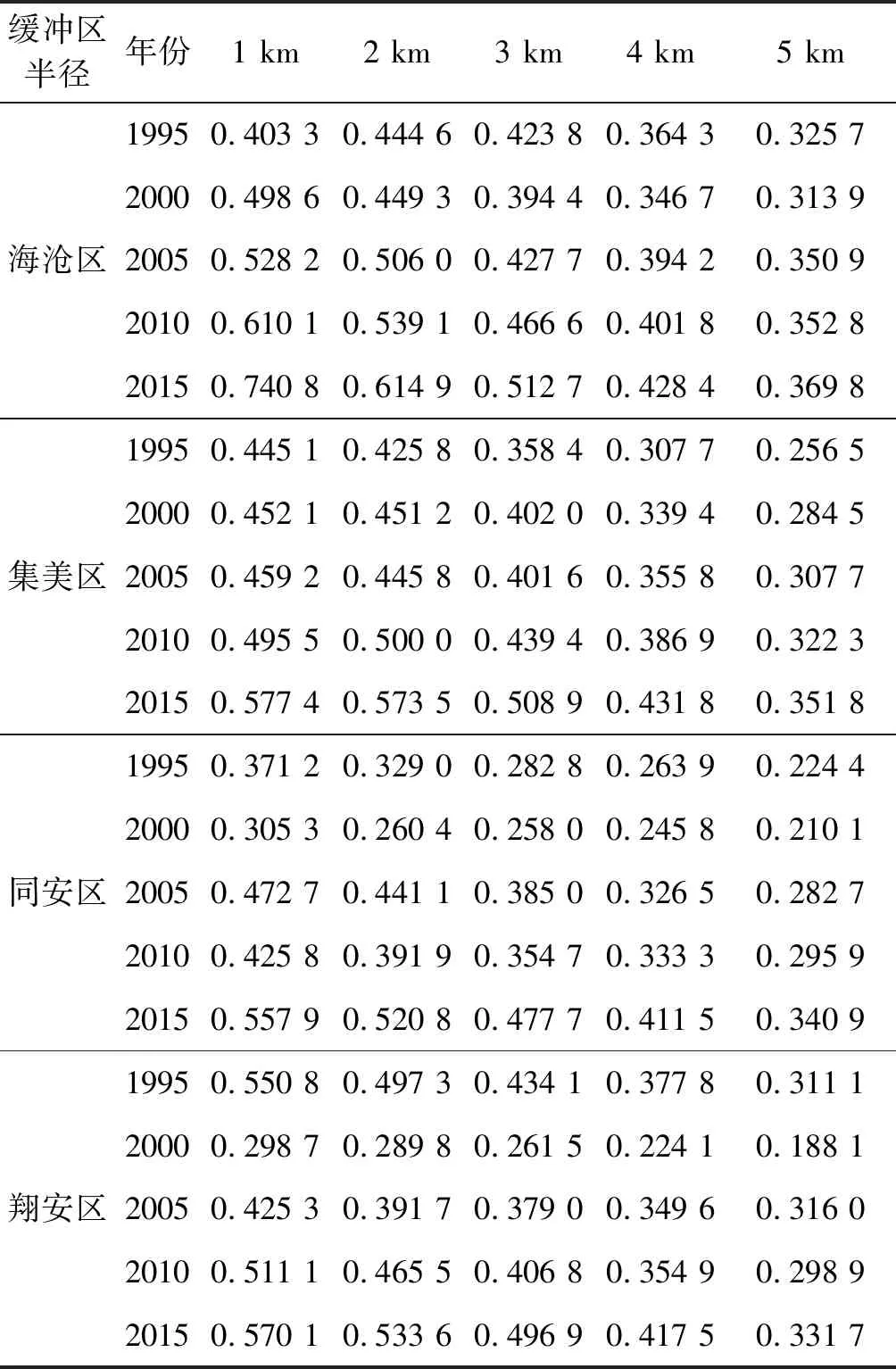

海沧区不透水盖度较高地区分别为东孚街道、新阳街道与海沧街道,三者由西北向东南方向依次分布。海沧街道是区政府驻地,与厦门本岛隔江相望,地理区位优势使其发展相对较快。新阳街道为海沧区的老城区,东孚街道发展主要是引入工业投资,发展较新阳与海沧街道慢。如表3所示,1995—2015年间,海沧区重心点各缓冲区内的不透水面盖度均值增长迅速。重心周围1 km内区域的不透水盖度均值由1985年的40.3%不断增长至2015年的74.1%,增加了33.75%,增幅随着缓冲区距离的增大而降低。

1995年集美区重心位于后溪镇西井村附近(图4)。进入新世纪,厦门本岛进入快速发展阶段,集聚效应凸显,杏林街道、集美街道借助其区位优势建设加速,重心开始不断南移,到2000年南移1.03 km至后溪镇下庄附近,2005年重心向东南方向偏移2.63 km至杏林湾附近。2008年,集美大桥通车,城乡一体化加速,集美街道逐渐成为集美区的核心,灌口镇的工业发展也有了加速的趋势,2010年重心迁移3.64 km至浒井一带。至2015年,集美街道受限于地区因素,发展趋于饱和,灌口工业区与杏林工业区的人口集聚效应加速,重心西移3.16 km至西亭街道附近。1995—2000年、2000—2005年、2005—2010年及2010—2015年4个时期不透水面重心年迁移距离分别为0.206 km/年、0.526 km/年、0.728 km/年和0.632 km/年,2005—2010年间不透水面重心的年迁移距离最大。

由表3可知,1995—2015年间,从空间上看,集美区各重心点缓冲区半径1~5 km范围内,不透水面盖度均值随着半径的增大逐渐降低。从时间上看,随着厦门市城市化进程的推进,重心点半径1~5 km范围内不透水面盖度均值逐年增大,各缓冲区内增幅在9.53%~15.05%之间,其中重心点3 km缓冲区范围内的不透水面盖度增长最大,为15.05%。

同安区由于地域原因,与厦门本岛距离较远,加之本区山地较多,交通不便,整体发展较晚。从其重心演变轨迹(图4)上看,同安区1995年重心位于尤厝村附近,2000年重心西移1.18 km至新厝村附近。进入21世纪,大同街道、新民镇逐渐发展成为同安主城区,与此同时,西柯镇由于近岛的地区优势,重心开始向西南方向偏移,到2005年重心迁移1.91 km至康浔村,2010年又偏移1.19 km至卿朴村,2015年向西方向偏移3.28 km至西洪塘社区。1995—2000年、2000—2005年、2005—2010年及2010—2015年4个时期不透水面重心年迁移距离分别为0.236 km/年、0.382 km/年、0.238 km/年和0.656 km/年,2010—2015年间不透水面重心的年迁移距离最大。

表3 岛外四区重心点缓冲区内不透水面盖度均值

研究时段内,同安区重心点1~5 km范围内的不透水面盖度均值整体呈现出“跳跃式”上升趋势(表3)。重心1 km范围内的不透水面盖度均值自1995年的37.1%下降至2000年的30.5%,2005年又上升至47.3%,之后2010年下降至42.6%,并在2015年继续上升至55.8%。其他缓冲半径内的变化趋势与此类似。由于同安区前期经济基础薄弱,正处于社会经济发展的重要时期,区域政策主导的城市建设极大地影响了城区的发展方向,故各时期的不透水面重心位移较大,从而导致不透水面盖度均值的“跳跃式”增长。

1995年翔安区不透水面分布重心位于内厝附近(图4),2000年重心逐渐向西偏移1.1 km至蔡厝。进入21世纪,翔安区经济建设初见成效,加之厦门本岛地区的集聚效应开始显现,新店、马巷等近岛地区的城市建设加速,2005年重心继续向西偏移2.43 km至马巷五权附近,2010年重心北移0.99 km至后亭社区附近,至2015年,重心向西北方向偏移0.66 km至林柄地区。4个研究时段内不透水面重心前移距离分别为0.22 km/年、0.49 km/年、0.2 km/年和0.13 km/年,2000—2005年间不透水面重心的年迁移距离最大。

1995—2015年间,翔安区不透水面重心1~5 km缓冲区范围内,不透水面均值除2000年出现下降外,整体保持增大趋势(表3)。其原因可能是二十世纪末,城市建成区呈现出破碎状分布,重心位置的分布相对不稳定,导致其重心范围内的不透水面盖度均值整体的“跳跃”现象,进入21世纪后翔安区城市建设开始加速,重心逐渐稳定,重心范围内的不透水面盖度均值逐渐上升。同一时期的不透水面盖度均值随着重心缓冲区的半径不断外延呈现出减低的趋势。由于改革开放初期经济基础薄弱,区位发展优势不明显,翔安区整体发展较为缓慢。进入新世纪后,厦门本岛经济发展受限于地理位置,大量工业园区外迁,加之翔安海底隧道的开通,厦门岛内外一体化政策的支持,厦门大学等一批高校入驻也给当地创造了良好的文教氛围,翔安区社会经济发展加速。

4 结束语

以厦门市为研究区,采用1995—2015年间5景Landsat TM/OLI影像数据,利用线性光谱混合分解技术进行不透水面遥感估算,引入不透水面变化轨迹定量表征厦门市不透水面在时间上的变化特征,通过不透水面重心分布及其迁移轨迹,剖析不透水面随城市化的演变特征。研究发现:

①由于厦门市行政区划被海水分割,不透水面分布比较分散。历年来厦门市各区不透水面呈现出持续扩张的趋势。1995年不透水面高值区主要集中在各个行政区的建成区,以厦门本岛为中心的城市结构使厦门岛内的湖里区与思明区不透水面快速增加;2000年不透水面高值区在1995年基础上向外扩展,厦门岛不透水面扩张最突出,岛外各区不透水面呈现出片状扩张;2005年厦门市进入海湾型城市建设阶段,厦门岛不透水面向东扩张,岛外的海沧区、同安区出现簇状扩张,集美区不透水面高值区逐渐开始片状聚集式增加;2010年厦门岛内城市化从空间扩张转向内部深入发展阶段,厦门岛除南部与东北部的地区外不透水面盖度出现明显的增大特征,岛外各区发挥近岛优势,承载本岛的城市功能转移,不透水面连成片状;2015年厦门本岛的不透水面被高值区占据,岛外各区不透水面高值区发展迅猛,集美区不透水面高值区由近岛地区转向集美区中部扩张,翔安区不透水面盖度也出现了显著性增大。

②不透水面变化轨迹表明,高覆盖不透水面类型和中覆盖不透水面类型的面积持续增加,极低覆盖类型和低覆盖类型的面积持续减少。1995—2015年,整个研究区面积的21%区域最终转化为高覆盖不透水面类型,35.32%的区域最终转化为中覆盖不透水面类型,37.48%的区域最终转化为低覆盖不透水面类型。不透水面变化轨迹的空间分布直观体现了20年来厦门市城市化的地域推进过程,转化为高覆盖不透水面类型的轨迹分布在各个行政区的建成区及周边,另外3种类型的变化轨迹以圈层结构的形式,随着时间的推进在空间上不断远离原城区。

③研究时段内厦门市本岛不透水面重心点均稳定在湖里区与思明区的交界地带。受岛内用地条件和自然条件的限制,重心点位置变化不大,迁移距离较小。1995年,本岛的重心位于湖里区吕岭路附近,2000年北移0.28 km至江头公园附近,2005年南移0.31 km至江头社区。2010年本岛重心往北偏移0.64 km至江头街道附近,2015年重心东移0.22 km至江头社区。1995—2000年、2000—2005年、2005—2010年及2010—2015年4个时期不透水面重心年迁移距离分别为0.056 km/年、0.062 km/年、0.128 km/年和0.044 km/年。岛外4个区不透水面重心分别位于其建成区周边,4个时段内重心的迁移距离均大于岛内相同时段的迁移距离,其中集美区4个时段内的迁移距离均较大,分别为1.03 km/年、2.63 km/年、3.64 km/年和3.16 km/年。同安区不透水面重心在2010—2015年迁移距离最大,为3.28 km/年,翔安区在2000—2005年间年迁移距离最大(2.43 km/年),其他区均为2005—2010年间迁移聚集最大。1995—2015年间,从空间上看,各重心点缓冲区半径1~5 km范围内,不透水面盖度均值随着半径的增大逐渐降低。从时间上看,随着厦门市城市化进程的推进,重心点半径1~5 km范围内不透水面盖度均值逐年增大。

致谢:感谢福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划资助项目的资助。

——以厦门市集美区为例