不同环境下海砂中氯离子检出值的影响因素研究

郭国强,骆 辉

(1.南京理工大学紫金学院土木交通系,江苏 南京 210023;2.南京林业大学土木工程学院,江苏 南京 210037)

随着国家“一带一路”战略的推进,沿线基础设施建设加快,对混凝土的需求量急剧增加,而作为混凝土不可或缺的建筑用砂,需求量十分巨大。现阶段我国建筑用砂的来源主要有河砂、机制砂和海砂,其中河砂应用最为广泛,但面临着河砂资源不断减少甚至枯竭的趋势。禁采令的实施,造成建筑用砂日趋紧张[1]。海砂由于含泥量低、级配好、细度适中等优点被许多国家所使用,但其氯离子含量较高,如果不对其严格控制,会严重影响混凝土耐久性,降低建筑物使用寿命[2]。

1 试验方法

1.1 样品和仪器

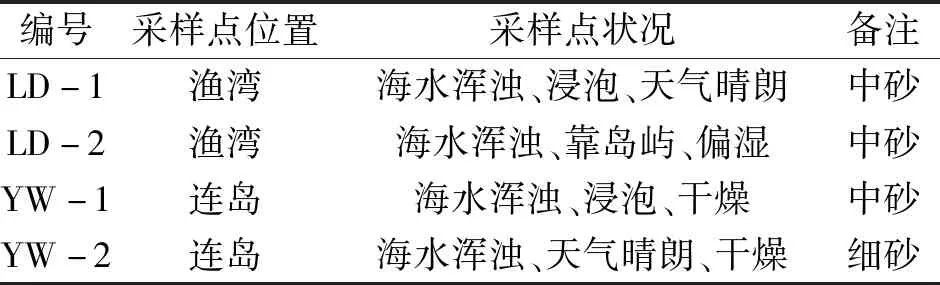

试验选取了黄海海域连云港海岸海砂,其取样点情况见表1,性能指标见表2,测试前采用方孔筛进行筛选,仪器选用见表3。

表1 海砂取样点状况

表2 海砂物理性能指标

1.2 试验设计

1.2.1 干湿砂制样的影响

依据规范《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准(JGJ 52—2006)》进行氯离子含量检测时,首先必须对试样进行烘干处理,但不同地点的海砂中均含有部分水分,故氯离子检出值可能产生不同程度的误差[5],本文通过试验对海砂干湿制样进行检测对比分析。

在进行干湿砂对比分析时,首先进行含水率换算,LD-1、LD-2样品海砂的含水率为2.2%,故取干砂质量500 g,湿砂质量511 g;YW-1样品海砂的含水率为1.6%,取干砂质量500 g,湿砂质量508 g。采用干湿砂增量指标对其进行评价。

(1)

式中:θ为氯离子增量百分比;

β为湿砂质量;

α为干砂质量。

1.2.2 浸泡时间对试验结果的影响

由于各个国家标准规范对氯离子检测样品中浸泡方式和浸泡时间不一,本节采用模拟周期浸泡法[6],具体情况如下:试验以水倒入烧杯时开始计时,时间为12 h。2 h内每小时测试一次,之后每隔2 h测试一次,直到12 h,共测试7次,每次重复测量3次,取平均值。

1.2.3 氯离子二次浸泡析出效应研究

氯离子在摇动、振荡过程中可能有部分氯离子未析出,导致所测试的氯离子含量偏低。本节在第一次检测完成以后记录海砂溶液总质量,后将含有氯离子的溶液倒掉,再加入去离子水使之总质量与之前持平,常温浸泡6 h后,进行检测,重复上述步骤2次。

2 分析与讨论

2.1 干湿砂制样的影响

干湿海砂制样测试结果见表4,砂样的处理方法对海砂氯离子含量影响很大,湿砂制备的样品检出值含量比干砂高出15%~30%。海砂中氯离子主要来源于吸附在砂颗粒表面或者砂颗粒空隙中残留的海水,其存在形式主要为结合水、自由水和毛细水[7],当海砂堆至于堆场后,颗粒之间的自由水和毛细水短期内流失很快,海砂中所含水分的形式主要表现为吸附水和毛细水,其含量是氯离子的主要来源[8](图1)。

2.2 浸泡时间对氯离子含量的影响

由图2可以看出,随着浸泡时间增长,干砂氯离子结果检出值逐渐上升,在8 h后基本达到稳定,且要略大于同类海砂检出值,说明浸泡时间对氯离子含量检出值影响较大,可达到40%以上。砂在干燥状态下表层富集大量白色结晶盐粒[9],赋存状态主要为溶解态和固态,在海水浸泡下,溶解态氯离子能在较短时间内析出,但固态离子与海砂性质较为接近,难以一次性析出,随着时间推移,浸泡氯离子浓度会逐渐增大[10]。

2.3 氯离子二次浸泡析出研究

从表4和图2可以看出,海砂在不同浸泡次数下,析出情况不一,二次浸泡后氯离子仍有第一次检出值的30%~50%,说明首次浸泡后氯离子含量依然很高,部分氯离子未能完全析出,检测方法存在误差。海砂中氯离子的浸出效应取决于溶液中氯离子的吸附,其吸附规律可用第I类型吸附等温线来表征[11],浸泡次数越多,海砂对氯离子的吸附量越少,检出值越小(表5)。

3 结 语

本文主要以海砂为研究对象,针对不同环境下氯离子检测过程中的浸泡时间、释放效应、干湿制样三大因素,采用模拟周期浸泡实验,通过控制变量法来研究其检出值的影响规律,根据试验结果得出以下结论:

1)现行氯离子检测方法由于受各种未知因素的影响,测试结果存在误差,研究氯离子检测过程中的浸泡时间、释放效应、干湿制样等因素对结果的影响,对氯离子检测新方法的拟定具有重要的现实意义。

2)砂样的处理方法对海砂氯离子含量影响很大,湿砂制备的样品检出值含量比干砂高出15%~30%,海砂中的吸附水和毛细水,是氯离子的主要来源。

3)浸泡时间对氯离子含量检出值影响较大,初始值之差可达到40%以上。

4)海砂在不同浸泡次数下,测试值不同,二次浸泡后氯离子含量仍有第一次检出值的30%~50%。