从“天”到“天主”的儒耶会通诠释

——梵蒂冈所藏《论儒家之天、太极与天主》析论*

□王 格

梵蒂冈图书馆藏有一种无名氏所撰、无封面无标题的天主教辩教类清抄本小册(馆藏号:RACCOLTA GENERALE-ORIENTE-III 248.11),今已影印收入《梵蒂冈图书馆藏明清中西文化交流史文献丛刊》(第一辑)第38册,编者代拟标题为“论儒家之天、太极与天主”。①《论儒家之天、太极与天主》,张西平等编:《梵蒂冈图书馆藏明清中西文化交流史文献丛刊》(第一辑)第38册,郑州:大象出版社,2014年,第505—536页。该文献仅存于梵蒂冈图书馆,为手抄小册,抄本不仅无年代标识,而且正如《丛刊》影印编者的“提要”所言,该文献“口语化较强,书写亦较为潦草,时有涂抹、添改等情况”②见《论儒家之天、太极与天主》影印本卷首毛瑞方所撰《提要》,第506页。,甚至错别字不少,所以很可能并非正式出版物,未必有刊刻本流传,而且传抄者的文化知识水平并不高。虽然如此,就内容而言,该抄本却十分值得注意,因为它讨论了天主教与儒家之间某些最核心的思想观念之交汇和沟通问题。就文献性质而言,正文明确出现了“我们儒家”的表述,作者应该兼具儒家士人和天主教徒双重身份,所以它大概是一种面向底层读书人宣扬天主教教义的传抄手册,从知识人的儒家信念巧妙过渡和融通到天主信仰,文本背后所体现的传教者、写作者、抄录者和读者受众以及他们之间的互动关系,值得我们揣摩和深究。当然,受限于文本相关信息的严重匮乏,我们今天所能窥探到的内容其实很有限。但无论如何,该小册抄本受到了传教士的重视,并被带到了欧洲,进入梵蒂冈图书馆收藏,这已表明在传教史上它是一份重要的中国文献。卷首有方济各会士康和子题写的按语:

这本书尽可能证明中国人在“天”和“上帝”的名义下知晓了天主(Deus),他们懂得了……(此处字迹不清)和上帝的本质。这本书违背了圣职部1704年的法令,以及教宗格来孟十一世(Clement XI)1715年的圣旨《自登基之日》(Ex illa die)。它出自我熟识的北京耶稣会神父的某位传道员。康和子。③译自《论儒家之天、太极与天主》卷首拉丁文,第509页。

这段文字提到梵蒂冈教廷1704年和1715年的法令,而康和子1733年离开北京,次年抵达罗马,由此可知,该抄本应当成于1715年(康熙五十四年)至1733年(雍正十一年)之间,①从文本用字来看,对“玄”字的使用没有避讳康熙皇帝,但这可能是因为抄本并不严格遵守避讳原则,不可由此断定写作和传抄年代在康熙朝之后。作者是一位北京耶稣会的传道员,抄本应当就在北京地区流传。康和子一直致力于推动教廷禁止中国礼仪,所以这份抄本应当是他带到罗马用以抨击耶稣会中国传教策略的带有“罪证”性质的文件。②感谢梅谦立教授和齐飞智博士细致协助识读此段拉丁文按语手迹,并给出相关的考证参考意见,同时参看伯希和编,高田时雄校订补编:《梵蒂冈图书馆所藏汉籍目录》,北京:中华书局,2006年,第114页。有关康和子的基本情况,可参看Claudia von Collani, “Carlo Orazi da Castorano(康和子)and the Jesuits in the Chinese Rites Controversy,” Antonianum,vol.91, no.2, 2016, pp.479-510。

一、“天”的含义

抄本作者首先强调“读书人”(即当时一般所言“儒家”)中的“真儒”,区别于“拘儒”“腐儒”“迂儒”“通儒”等,以便引向与天主教的会通。因为在作者看来,“真儒”的要义在于“真正的知道天地万物有个主宰,尽心竭力,奉事恭敬”。这样一种诉诸“真”的会通方式,其实是把不同教义的分歧和冲突推卸给对各自教义较为低级的理解,而在真实宗旨的意义上认定为殊途同归、归宗一致,这早在儒、佛会通以及“三教合一”的思潮中就屡见不鲜,比如对佛教有所谓“真乘之教”“正法轮”等等。③可参看王格:《“心学真宗”:论万历时期的王学与佛教之关系》,《中山大学学报(社会科学版)》2015年第3期。同时,我们可以推知,此抄本所要面向的读者应该正是民间基层社会的“读书人”。

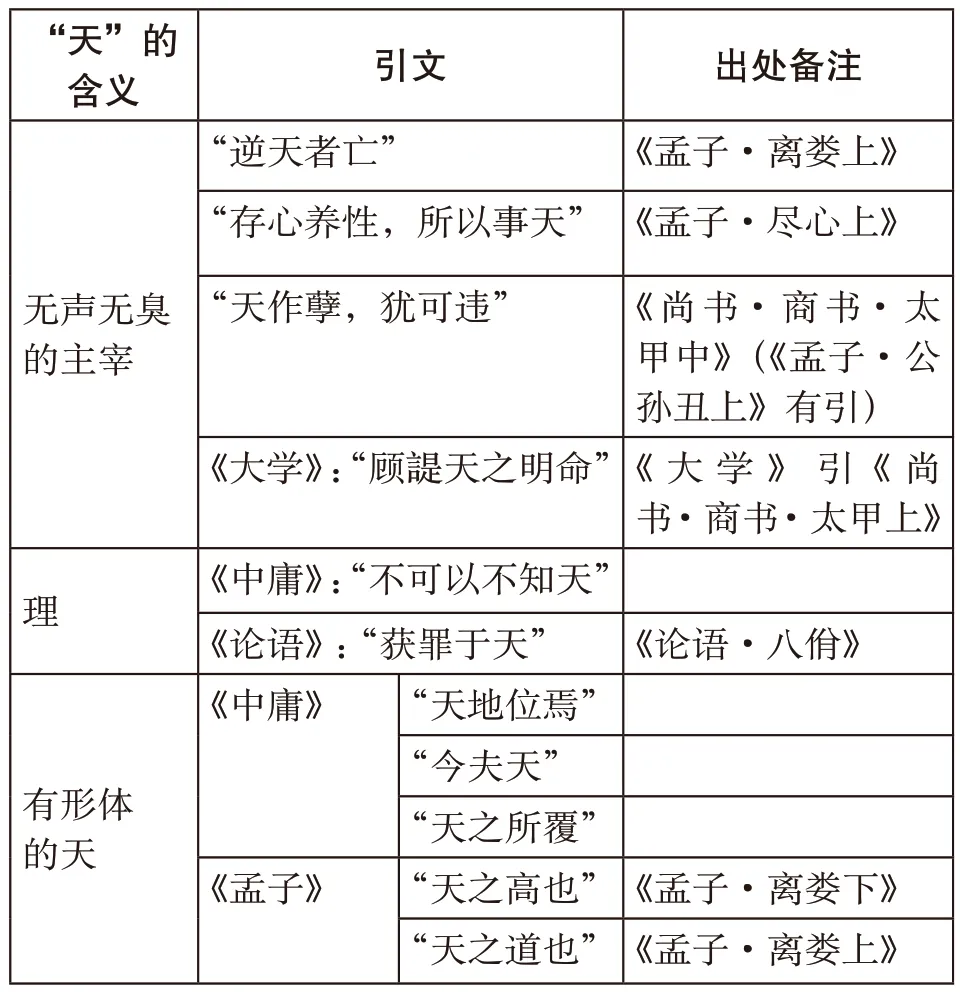

作者将儒家经典中“天”的含义分为三种:“无声无臭的主宰” “理”和“有形体的天”。这一分类方式应当来自朱熹,根据《朱子语类》记载,朱熹认为经传中的“天”字“也有说苍苍者,也有说主宰者,也有单训理时”。④黎靖德编:《朱子语类》卷一《理气上·太极天地上》,见《朱子全书》第14册,上海:上海古籍出版社,合肥:安徽教育出版社,2002年,第118页。抄本作者分别列举中国经典条目,进而强调其中“主宰义”是最为关键的所在。这里,我们稍作整理,并重新核查所引证经典文句的确切出处,排列如表1所示:

表1 抄本所列“天”的含义

从表1我们可以看出,在分类阐释儒家思想中“天”的多重含义时,其引文基本不超出“四书”,而没有直接涉及《诗经》《尚书》等更复杂的“五经”文献,虽然后者对“天”有更多的使用,并且早已被利玛窦等来华传教士注意到。⑤利玛窦著,梅谦立注,谭杰校勘:《天主实义今注》,北京:商务印书馆,2014年,第25页。之所以会这样,有可能限于作者或者读者受众的古代经典文化修养水平,或者很可能二者皆有。在上表所列引文中,尤其值得注意的是,《论语·八佾》中的“获罪于天,无所祷也”,这里抄本作者严格依从了程朱理学的解读,⑥朱熹:《四书章句集注》,北京:中华书局,1983年,第65页。而在明代张居正的御前讲义《论语直解》中并不理解为“理”,张居正“天人感应”式的解读被耶稣会传教士特别注意到,而在“四书”的拉丁文翻译中予以基督宗教式的解读。①井川义次:《张居正の天——〈论语直解〉を中心に》,《筑波哲学》(6),1995年;梅谦立:《耶稣会士与儒家经典:翻译者,抑或叛逆者?》,《现代哲学》2014年第6期。这些迹象表明,该抄本文献的作者比较熟悉程朱理学的传统;而文本所面对的读者则大概是民间的读书人,在官方科举制度之下,他们必须熟悉“四书”等基本经典文献,并且较为严格地依从程朱理学的注释传统。

那么,“天”的主宰义如何理解?作者的解说是“天地万物神人,有个真主宰,宰制置理”,由此引入“上帝”一词,并引证文献如下:

《大学》:“克配上帝。”

《中庸》:“郊社之礼,所以祀上帝也。”

《孟子》:“虽有恶人,斋戒沐浴,则可以祀上帝。”

《易经》:“帝出乎震。”

《诗经》:“文王小心翼翼,昭事上帝。”“皇矣上帝,临下有赫。”

《书经》:“类于上帝。”“予畏上帝。”

事实上,以上这些经典语句在利玛窦的《天主实义》中几乎都已经引证提及,利氏用以论证“吾天主,乃古经书所称上帝也”②《天主实义今注》,第100—101页。。这里,作者开始少量征引“四书”以外的《周易》《诗经》《尚书》等文献,但很有可能是沿袭利玛窦等传教士而来。③而且,在明代科举考试中,“五经”之中选其一作为“本经”,无需五经贯通。而根据统计数据显示,有明一代,选《易》《诗》《书》三经者居多,这大概与此三部经典篇幅相对较少,备考成本相对较低有关。可参看吴恩荣:《明代科举士子备考研究》,东北师范大学硕士学位论文,2011年,第23—25页。除此之外,整个抄本对“五经”的引用基本局限于人们耳熟能详的若干只言片语。

在抄本作者看来,“无声无臭的主宰”就是古代经典中的“上帝”,也是上古中国的圣人们所敬的“天”之含义,这就通过儒家“天”的观念过渡而引向了基督教的“上帝”观,区别于道教的“玉皇上帝”“玄天上帝”等;在抄本作者看来,后者都只是历史上的人,而并非神,④《论儒家之天、太极与天主》,第513—514页。这也与利玛窦《天主实义》的论调完全一致。⑤《天主实义今注》,第99—100页。

基于以上论述,抄本作者认为真正的“儒家”应当明了古圣人所敬重的“天”,也就是作为天地、神、人、万物之根源和主宰的“上帝”,否则的话,“还算得什么儒家!”⑥《论儒家之天、太极与天主》,第514页。这里,作者的语气显得十分严厉。

我们知道,早期耶稣会来华传教士殷铎泽(Prospero Intorcetta, 1625—1696)等翻译中国古代儒家经典时,“从未将‘天’直译为‘Deus’(God),而多译为自然之天”,因为他们已经意识到“基督的上帝与中国的天之间的差异要远大于其相似之处”。⑦罗莹:《儒学概念早期西译初探:以〈中国哲学家孔子·中庸〉为中心》,北京:外语教学与研究出版社,2014年,第132—133页。但另一方面,传教士热衷于对儒家经典中“敬天”“畏天”进行宗教性解读,虽然儒家之天确实始终含有这方面的意味。⑧赖永海:《略论儒家之“天”及其宗教性》,《国际儒学研究》第15辑,北京:九州出版社,2007年,第198—206页。但无论如何,传教士诠释的侧重点仍然与儒家传统尤其是理学传统的思想诠释有相当大的差距。而思想史上的对话与交流总是充满了相反相成的吊诡互动,结果正如法国汉学家谢和耐(Jacques Gernet, 1921—2018)所言,“恰恰是在‘天’的问题上,文人和传教士之间建立了一种以误解为基础的默契”⑨谢和耐著,耿昇译:《中国和基督教:中西文化的首次撞击》,上海:上海古籍出版社,2003年,第48页。。而当时中国基督徒中那些并不放弃儒家知识精英身份的文人,无疑是要进一步以“默契”消除“误解”。基于此,我们很容易理解这份抄本文献对儒家经典中“天”的三种含义之剖判,沿此诠释学思路而确立宗教性的“主宰义”最为根本,以引向天主信仰义。⑩在经典诠释史上,经常出现这类情况,即原有多种诠释可能向度,而历史上某位诠释者会通过凸显其中一部分向度,而使得经典文本获得新的理解。相关论述可参看黄俊杰:《中国孟学诠释史论》,北京:社会科学文献出版社,2004年,第66—67页。不过,这个抄本文献所反映的情况显然不止于此,因为作者似乎已经具备初步的诠释学反思的意识。

二、对“太极”本体的批评

在简要地梳理和辨析了儒家经典中“天”的含义之后,该书很快转向了一个宋明理学中的核心词——“太极”。在该书中,该词是以“有人说”的形式提出异议而引出的,有点类似于理学家著述文献中常用的“或问”形式。这里的“有人”,应当指的是一些不太能接受基督教基本信仰理念的儒家读书人。而从内容安排来看,异议的提出很可能只是一种设问的修辞,或者至少是经过作者归纳的若干问题,而并非问答论辩实录,因为它们看起来逐条层次分明。从具体内容所反映的立场来看,提出异议者大多应该是程朱理学家,大概也正因此,才会把对“太极”的理学形上本体辨析放在首当其冲的位置。既然抄本前文的正面论述逼出了对这些人“还算得什么儒家”的严厉贬斥,相应的异议和反驳也就势所必然。“有人说”一共出现了11条内容辨析,其中牵涉到“太极”的两条在最前面,而后面则进一步聚焦于“天主”或“上帝”的基本信仰要义问题。

在这两条关于“太极”的辨析中,“有人”并没有过于强势地提出什么主张或者问难,而是仅仅提出两点异议:一、“太极是造化的源头”;二、“太极者理而已,理能生物”。显然,这是旨在提出“太极”具有形而上的本体和本源性,以此削弱甚至消解抄本作者所主张的“上帝”是唯一主宰的论述。

对于第一点,抄本作者给出了一种归谬式的反驳,他指责“若太极是造化天地万物的,这个造化天地神人万物的就多了”,因为还会有“太绩”“太仆”“太素”“太和”“太初”“太虚”“太始”“太元”“皇极”“有极”“无极”等等。①《论儒家之天、太极与天主》,第514—515页,这里抄本可能有几个错别字,“太绩”不明所以,“绩”字恐误,可能是“赜”,《周易·系辞上》有“圣人有以见天下之赜”,“太仆”则很可能是“太朴”。对于第二点也类似,“若理能生物,又多了许多的源头了”,不仅因为名相纷繁,而且万事万物都有其自身的根据,而“理”或者“太极”等并不是“源头”,因为“皆在物之内,不在物之外”,那么“理”就不可能“生物”,因此,“别有生物者,就是上帝主宰”。②《论儒家之天、太极与天主》,第515页,这里抄本中“源头”“元头”字混用,意义实同。

这样的归谬反驳看起来有些牵强,因为就对“本体”的言说而言,“名”多并不影响其“实”为一,而且宋明理学中所谓“理一分殊”更是“一”与“多”、“体”与“用”的统一,所谓“体用一源,显微无间”,贯通“内”和“外”。不过,如果考虑到该书作者其实是基于基督教一神论的信仰主张,强调“源头”只能唯一,且外在超越,那么这种辩护方式或许可以理解;毕竟如果从更严格的一神论来看,儒家的理学传统多少是有些泛神论或者自然神论倾向的。

与之相关,在来华传教士方面,利玛窦在《天主实义》中与“中士”论辩,否认“太极”为上帝(Deus)或者万物之祖,龙华民(Niccolo Longobardi, 1559—1654)也认定“太极”只是“理”一类的概念,③刘耘华:《诠释的圆环:明末清初传教士对儒家经典的解释及其本土回应》,北京:北京大学出版社,2005年,第123—124页。这些都与此份抄本文献的论说立场和思路完全一致。所以,抄本作者一定是接受了早期来华传教士对宋明理学的基本批评,因为除此之外,我们在中国思想文献中几乎看不到这样的批评思路。

我们知道,利玛窦及大部分来华耶稣会士排斥宋明理学,而主张恢复早期“古儒”思想,以“古儒”会通基督教思想,这一决策很可能出于多方面的考量,包括理念的理解和现实的策略。④李天纲:《跨文化的诠释:经学与神学的相遇》,北京:新星出版社,2007年,第22—26页。因此,在抄本文献中,作者同样也以古代经典只言“昭事上帝”,而不言“昭事太极”等,⑤《论儒家之天、太极与天主》,第516页。来否认理学的太极本体论,这也完全依从来华传教士的思路和策略。

另一方面,17世纪明清之际对理学传统的批判和反思已然兴起,追溯和考究上古经典思想的“古学”已逐渐成风,这可能与传教士的儒家经典诠释合流。⑥参看王格:《耶稣会士〈论语〉翻译(1687年)中的“古学”倾向》,载《西学东渐研究》第六辑,北京:商务印书馆,2017年,第109—123页。但与此同时,我们必须意识到,理学传统不仅是当时所有儒家士大夫的学养基础,而且明清易代之后,程朱理学仍然被确立为官方正统思想,甚至有所加强。从策略上看,传教士如果要面对广泛的儒家士大夫精英,一味排斥程朱理学并不可取。因此,在后来《中国哲学家孔夫子》(Confucius Sinarum Philosophus, 1687)对“四书”的翻译和解说中,虽然表面上仍然排斥宋明理学,但实际上已经大量利用和接受了程朱理学的思想;①梅谦立:《〈孔夫子〉:最初西文翻译的儒家经典》,《中山大学学报(社会科学版)》2008年第2期。而更晚时期卫方济的(François Noël,1651—1729)《中国哲学》(Philosophia Sinica,1711)则更大胆地接受程朱理学,并试图将之解释成一种基督教的儒家哲学。②梅谦立、王格:《超越二元、迈向统一——耶稣会士卫方济〈中国哲学〉(1711)及其儒家诠释学的初探》,《哲学与文化》2017年第11期。传教士对程朱理学的态度有这样的转变和分歧,而中国天主教徒则因为科举制度,自始便在程朱理学的大背景之下,后者对前者一定具有重要的刺激作用;在这份抄本文献中,作者处处表现出对朱熹《四书章句集注》内容的精熟掌握。

抄本作者力图从古代儒家基本价值理念出发,来通达到天主教的信仰,造成一种实质的会通:以对早期儒家经典中“天”的意涵之辨析,通达到“天主”或“上帝”的主宰义;以对后世儒家理学传统“太极”本体论的批评,通达到基督教一神论的基本教义。因此,作者认定中国上古圣人们所敬的“是上帝主宰,就是我们天主圣教所称的‘天主’”。③《论儒家之天、太极与天主》,第516页。那么,接下来自然就要进一步详细讨论“天主”(或者“上帝”)的问题。

三、“天主”的问题

关于“天主”的9条“有人说”,相应的回答却不局限于疑问和异议的内容,而是随处大量阐述基督教基本观念和信仰,凸显“天主”的至高无上,以及对佛教、道教等异教信仰的批评,看起来更像“教理问答”一类手册中的最基本内容,即类似于《天主实义》部分最核心内容的通俗和简化版本,阐述天主信仰的基本要义,如全智、全能、全善、至上唯一等等;在书写格式体例上亦并不拘泥于问答段落,而是有时候会接连另起数段内容来阐述有关“天主”的教义。这里,我们首先考察儒家方面所提出的疑问和异议。

概括地讲,对于天主,抄本作者罗列了保守的儒家方面会有以下疑问和异议:(1)古圣未知“天主”;(2)“五常”已足,不必“天主”;(3)天地自有;(4)人是自有;(5)人死无有不灭灵魂;(6)人死气化;(7)人死脱生;(8)魂升于天,魄降于地;(9)儒书无天堂地狱。④同上,此九条分别出现在第516、520、523、524、525、526、527、528、529页。从这里可以看出,这些疑问和异议并不完全来自儒家尤其宋明理学知识精英群体的理念,而是掺杂有若干民间信仰或者来自佛道思想的成分,比如“脱生”(即脱胎转生)等,这反映出当时中国社会里最普通读书人实际的精神世界。

抄本作者对这些内容的回应方式,其实比较简单,大致有以下几种:(1)通过摘录和诠释,表明儒家经典里都有相关表述;(2)充分接受和肯定儒家传统对天地自然、人间秩序的基本价值和义理系统,但一切追根溯源,是因为有“天主”,以及与之密切相关的灵魂、天堂地狱等;(3)强调善恶分判和终极审判,天主赏善罚恶,则必须有灵魂不灭、天堂地狱等,不可抹杀这些内容;(4)与正统儒家一道,激烈地批评佛、道思想,并借此大量注入基于天主信仰教义的批判,如天主教的一神论、生死观、天堂地狱观等。所有这些回应和策略都与利玛窦以来耶稣会传教士的主流做法一致,表明中国天主教徒已经有人能熟练掌握传教士的要义和方法,甚至时常能进一步用一些很“接地气”的表述深入浅出地进行阐发和回应,比如以珍珠宝石和鹅卵石比喻“天主”这样的极贵重者不得多,⑤同上,第517页。也许他受到了福音书的影响,里面多次谈及珍珠。不过,这个比喻看起来似乎并不十分恰当,因为“不得多”的珍珠宝石固然珍稀贵重,但并不唯一。对来自佛教思想而在中国民间广为接受的“脱胎转生”的反驳,则是这样:

若有脱生,就不好了,必定上辈的祖宗往下脱生,人就不敢娶女人了,倘是前辈祖宗脱生来的,其不是颠倒人伦、败坏纲常?就是禽兽也不肯,况于我们人乎!①同上,第527—528页。

基于儒家纲常伦理的立场给出反驳,早在利玛窦《天主实义》中就出现过类似的表述,②《天主实义今注》,第150页。显然抄本作者应该是沿用传教士的论述。对此,明末高僧云栖祩宏(别号“莲池”,1535—1615)的回应是需要占卜;③祩宏:《天说三》,收入其《竹窗三笔》,见《莲池大师全集》第七册,台北:法轮杂志社,1997年,第4054—4055页。无论如何,这的确符合中国民间一般的处理方式。

抄本作者在阐述“天主”的过程中,对儒家思想有若干巧妙发挥和运用。比如:用春、夏、秋、冬的天地四时的序规运行,来论证其后必有天主,这其实是理学家讨论“天理”时所使用的方式;④《论儒家之天、太极与天主》,第516—517页。这当然可以追溯到《论语·阳货》记载孔子所言“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?”但《论语》中这句话语义并不特别明确,有待诠释者的解读,朱熹注云:“四时行,百物生,莫非天理发现流行之实,不待言而可见”,见朱熹:《四书章句集注》,第180页。显然,以“四时行,百物生”这样的自然规律运作来论证天主实有,也是类似的本体论论证手法。对于仁、义、礼、智、信的“五德”,更是如此,进行一种神学本体论的论证,追本溯源,强调不可“源绝断流”。而从实际文本内容来看,抄本作者实际上接受了朱熹理学诠释的四书学系统,甚至大量直接引用朱熹《四书章句集注》里的诠释和界定,比如以“心之德,爱之理”界定“仁”,“礼是天理之节文”等等,均出自朱熹的《四书章句集注》,而抄本作者只不过将作为终极根源的“天理”置换成了“天主”,其中自然增加了人格神较强的能动性;⑤《论儒家之天、太极与天主》,第520—523页。用《周易·序卦》的一段表述来印证上帝创造天地、万物、人的顺序,“可知天地万物都比我们人在先,然后生人”;⑥《周易·序卦》:“有天地然后有万物,有万物然后有男女,有男女然后有夫妇,有夫妇然后有父子,有父子然后有君臣,有君臣然后有上下。”抄本引用作:“有天地而后有万物,有万物而后有人民,有人民而后有夫妇,有夫妇而后有父子。”见《论儒家之天、太极与天主》,第518—519页。这里,把“男女”改成了“人民”,或许是为了避免易学传统中“太极—阴阳”体系的掺入。引用《礼记·礼运》中的“天下为一家”、《论语·颜渊》中“四海之内皆兄弟也”来印证世间所有人“都是这两个人的子孙”,而“两个人”则是天主所生,“是我们普天下人人的祖宗”;⑦《论儒家之天、太极与天主》,第519页。显然,这里的“两个人”指《圣经》中记载的人类始祖亚当和夏娃,但抄本中只用“两个人”指代,并没有出现这两个名字;这样的处理方式,很容易让人联想到儒家尤其理学思想中太极生阴阳两仪的结构;不过,前面既然已经反对了“太极”本体的思想,作者自然不会尝试这样的会通诠释的可能性,可是无论如何,不使用亚当、夏娃的具体人名,还是有助于受理学熏陶的读者接受。利用《礼记·曾子问》中“天无二日,土无二王,家无二主,尊无二上”所带来的在中国传统社会中已经深入人心的“一主”观念,抄本作者顺理成章地过渡到“天主只有一个”的一神论;⑧同上,第517—518页。利用《尚书》中的“人惟万物之灵”印证灵魂为人所独具,动物植物没有灵魂;⑨同上,第526页。利用理学家“生顺死安”中的“安”来证明必有天堂的存在;⑩同上,第529—530页。将《尚书》中出现的“乃命于帝庭”(《金縢》)、“乘彼彩云,已归帝乡”⑪此语出处不明,俟考。按:《庄子·天地》有“乘彼白云,至于帝乡”,唐代宋之问《桂州黄潭舜祠》诗有“帝乡三万里,乘彼白云归”,与这里抄本作者的引用比较接近,但抄本中却是“彩云”,可能是为了摒弃“白云”一词的仙道色彩;此外,在《圣经》中,也有大量乘云升天的记载,例如:“耶稣说完这些话,就在他们观望中,被举上升,有块云彩接了他去,离开他们的眼界。”(《使徒行传》1:9)“以后,他们二人听见从天上来的大声音向他们说:‘上这里来罢!’他们遂乘着云彩升了天,他们的仇人也看见了。”(《启示录》11:12)“以后,我看见有一片白云,云上坐着相似人子的一位,头戴金冠,手拿一把锐利的镰刀。”(《启示录》14:14)中的“帝庭”“帝乡”诠释为基督教的天堂,①《论儒家之天、太极与天主》,第531页。等等。这些对儒家经典的诠释都脱离了原来的具体论述语境,但在最终的义理旨趣上其实又相差不远,大部分沿用了传教士的摘选和诠释,所以也可以算是谢和耐所谓“以误解为基础的默契”的一部分。除此之外,还出现了用钦天监天文历法所体现的自然观念和古代儒家经典来联合论证所谓“天地是死的”,“不能自生自造”,则必然有天主造,这样的推理论证过程融合了中西文化。②同上,第524页。不过,可能受制于辩教对话语境其实是在中国儒家尤其理学之中,抄本虽然也有一定篇幅谈到上帝创造论,却并没有特别系统和突出地阐述,这与《天主实义》等传教文献有所不同。

最后,作者总结有“四件道理”最为重要,是此手册最核心的内容:(1)天地万物有个“天主”,创造万物,人人必须事奉之;(2)人有不灭灵魂;(3)有天堂;(4)有地狱。③同上,第533页。这构成了基督教信仰的基本神学价值,由此对于人来说,只有四件大事:生、死、升天堂、下地狱。④同上,第533—534页。整个抄本以这样一段结束:

一个人活不过八九十年,必定要死了,就要见天主。天主必定要问你吃的是谁的,吃的是天主的;穿的是谁的,穿的是天主的;你是谁生的,是天主生的。我们忘恩背本之徒,违犯天主生人本意,还有何言答对天主?必定要下地狱,受无穷尽的苦楚了!可畏可畏!思之思之!⑤同上,第534页。

在抄本中,最后这段文字从第一个“生的”二字开始,墨迹突然变化,但字迹应该是同一人,毛笔笔端分叉较多,应该是由于抄者换了一支笔。⑥感谢向珂博士对此段抄本字迹给出的书法鉴定意见。另外,末尾字迹的变化,似乎也在一定程度上反映出抄者发自内心的激动不已。

结语

从以上分析来看,抄本作者对儒家与天主教教义之“综摄”(syncretism),继承了利玛窦《天主实义》所定下来的基本论调,其中若干文献的引用和对“太极”义理的辨析以及若干处辩驳方式,都明显有《天主实义》的痕迹。虽然在上帝创造论方面,抄本的论述有一定程度的弱化嫌疑,但在对“天”的理解上,传教士与儒家文人教徒之间显然已经达成一种“基于误解的默契”。抄本作者力图通过批判性地梳理儒家经典文献中“天”的多重含义,凸显出“主宰”义,以此诠释学反思的方式,以彼此对“天道”之“默契”来消解神学或形上学的误解。对于“太极”,儒家古代圣人并不采用,而天主教亦不认可。对于“天主”,作者表明这也是儒家思想背后所隐含的内容,这种“隐含”并非“索隐”式比附,而是通过对经典的诠释和义理的疏解得出的。如此一来,正如影印“丛刊”编者所拟标题暗示出的情形,“天主”不仅是天主教的天主,而且成为“儒家的天主”,这是一种巧妙的会通;或者更准确地说,在抄本文献中,这种诠释会通表现为一种过渡的策略,即从儒家传统理念顺理成章地过渡到天主教信仰,虽然这可能导致“创造论”被一定程度弱化。但另一方面,正如卷首拉丁文所言,这份抄本文献很好地反映出当时中国最底层读书人中的天主教徒对教义已经有了较为深入和准确的理解和接受。⑦《论儒家之天、太极与天主》,第509页。此外,抄本中出现了世界地理名称的音译,⑧其中出现的西方世界地名如“利未亚”(可能是北非利比亚地区,这里指整个非洲)、“南亚墨利加”(南美洲)、“北亚墨利加”(北美洲)等,这些音译用字均遵循耶稣会士的用法,也表明抄本作者及相关群体与来华耶稣会士有知识上的直接渊源关系。见《论儒家之天、太极与天主》,第519页。同时参看高翔:《〈坤舆万国全图〉地名考本》,北京:光明日报出版社,2015年,见其中“利未亚”词条。钦天监天文学测算问题,①《论儒家之天、太极与天主》,第524页。古希腊哲学的水、火、气、土四大元素论,②同上,第525页。这里值得注意的是,抄本作者反对中国传统气本论思想所主张的“气聚则生,气散则死”,而提出相反的主张——“气散则生,聚则死”,作者这里的“气”乃是作为四大元素之一的气,是以气言动,强调生命在于运动,否则就会病坏和死亡,这显然源自西方医学传统,与中国气论思想并不相关;另一方面,可以看出,抄本作者对中国传统思想中气本论思想的批评,实际上也沿袭了利玛窦等耶稣会士的做法,即排斥某一部分可能存在物质主义和无神论倾向的中国思想传统。等等,从具体内容来看,这些知识无疑都是耶稣会传教士带动和传播的。所以,虽然只是一份不起眼的小册抄本,甚至抄写有些粗糙不堪,但它恰恰充分反映了当时天主教义的传播程度,以及耶稣会所采用的传教策略的显著良好效果;虽然也正如康和子所言,它在当时的确已经违背了教廷颁布的旨意。