虚拟现实技术视域下阅读中华古籍的优势与方法探索*

张 宁 Miguel Baptista Nunes 李俊炀

(中山大学资讯管理学院 广州 510006)

1 文化建设供给侧改革的政策红利

孟子和姜夔认为:“阅读”是“以心会心”“以意逆志”,是一种耐心、谦逊的态度。信息泛滥和读者阅读耐心丧失催生了阅读替代技术的兴起[1],阅读方式的改变影响着文化传播与传承效果。

如今,文化建设与经济建设、政治建设、社会建设、生态文明建设并称为我国“五位一体”总布局。党的十九大报告指出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运,文化强民族。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族的伟大复兴。”[2]我国古籍文献丰富,具有很高的历史文化价值,传播这些文化对弘扬中国优秀传统文化具有重要意义。

我国经济发展步入“新常态”时期,国家通过“供给侧结构性改革”推动经济结构调整,缓解经济下行压力。借鉴经济学的实践,文化领域的“供给侧改革”是推进文化健康发展、转型升级的必经之路[3]。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》强调要推进文化业态创新,大力发展创意文化产业,开发文化创意产品,加强虚拟现实技术的研发与运用[4]。国内将2016年称为VR元年,VR已上升到国家战略重要层面。在2016年杭州G20峰会上,习总书记强调发展人工智能和VR等技术。工业和信息化部长苗圩在2017年中国互联网大会开幕论坛上表示要加快人工智能、虚拟现实等技术的研发和商用[5]。借助虚拟现实技术,推动文化服务供给侧改革已成为我国文化建设的战略方向。

2 研究设计

研究采用系统性文献综述、在线调研三个现有古籍数据库和在线专家咨询法,分析“VR图书”研究和应用现状,总结读者阅读古籍(需求侧)和图书馆古籍阅读推广(供给侧)存在的问题,以及VR 古籍作为一种新的古籍阅读载体的优势特点,探讨如何借助VR技术,提升古籍阅读服务水平,吸引更多读者阅读中华古籍,促使中华文化走向市民、走向世界,提升我国的文化自信。

2.1 系统性文献综述

研究以“虚拟现实+图书”“VR+阅读”“VR+图书”“VR+古籍”为检索词,在CNKI上检索,以“virtual reality book” “virtual reality reading” “virtual reality ” “ancient books”为检索词在Google Scholar 和Web of Science上检索(检索时间为2018年8月)。经过筛选剔除不相关和重复文章,查找到关于VR图书的文章共有46篇中文论文/新闻,34篇英文论文。基于这些文章分析“VR图书”的相关研究和应用情况,总结“VR图书”的优势和特点。

2.2 古籍数据库调研

研究重点调研《中国基本古籍库》《瀚堂典藏》《中国历代石刻史料汇编》三大古籍数据库,下载安装数据库插件,在线检测对比数据库功能,主要关注这些数据库为读者理解古籍做的辅助工作。

2.3 专家咨询

通过QQ图书馆群和微信群,寻找到来自11个图书馆的11位图书馆员/馆长和4名图书馆学领域副教授,着重咨询图书馆辅助读者看懂古籍借助的ICT技术、图书馆向读者科普古籍知识采用的措施。这些图书馆员/馆长分别来自:中山大学图书馆、厦门大学图书馆、清华大学古籍部、西北大学图书馆、西安外国语学院图书馆、北京邮电大学图书馆、陕西省图书馆、西藏民族大学图书馆、西北农林科技大学图书馆、广西师范大学图书馆、广州市图书馆。4名图书情报学副教授分别来自中山大学资讯管理学院和西北大学公共管理学院。

3 阅读新载体——“VR图书”

阅读需要读者把所得到的信息结合自己的固有知识转为新知,这是一个复杂的认知过程[6]。知名视听教育学者Dale提出在学习过程中,10%的知识来自阅读,20%的知识来自听闻,30%的知识来自视觉,50%的知识来自人们的所听所看,而90%的知识来自于所言和所做[7]。按照该理论,阅读纸质图书仅能实现10%的知识输送,电子书可以实现50%左右的知识输入。虚拟现实图书(“VR图书”)所提供的沉浸式阅读效果和交互式阅读效果能让读者最大限度汲取知识,拥有纸质图书和电子书无法企及的优势。

传统纸质图书阅读和电子书阅读有其局限性,相较纸质书籍,电子书为作者、出版商、读者、图书馆带来了存储、便携等优点,但它无法替代纸质图书。不少读者认为电子书阅读难以做到深度阅读,基于屏幕的图书阅读没有纸质图书阅读体验好,因而更偏向纸质图书载体[8]。另外,阅读环境是影响阅读效果的重要因素之一,著名阿根廷国际图书馆馆长博尔赫斯曾经说过:“图书馆是一个充满灵魂的地方”,他也说过:“我心里一直都在暗暗设想,天堂应该是图书馆的模样[1]”,这是对图书馆作为知识存储机构和阅读场所的高度赞扬,而电子书无法让读者体验步入图书馆实体环境和与众多知识灵魂互动的乐趣。

虚拟现实技术(Virtual Reality)是一种由计算机辅助生成的高技术模拟仿真系统,它集成图形数据处理、计算机仿真、人工智能、自动化传感、高画质显示及网络并行处理等技术,其沉浸性(Immersion)、交互性(Interactivity)具有其他科技无法比拟的优势,现已在教育、旅游、文化传播、航空训练、地址文化研究、古迹还原等领域应用和发展[9]。借助VR技术特性开发“VR图书”,在理想情况下,这种图书载体不仅可以克服纸质图书和电子图书的局限性,读者还可以参与到书中情景、与书中元素交互,在实践体验中获得丰富的知识输入。

Card等人在2003年提出要通过仿真真实图书开发虚拟3D图书模型,而后通过对模型的扩展升级[10],添加3D虚拟注释功能[11]。Welch等人在2005年提出将3D虚拟图书理念扩展为沉浸式虚拟现实图书(Immersive Virtual Reality Book),此“VR图书”最早应用在医疗手术训练中[12]。

“VR图书”是传统媒体与虚拟现实技术的融合,目前尚处于拓荒发展初期。它将会是颠覆性变革下和后图书馆时代的新图书形态,其书本内容的可处理使得读者身处一个全方位包围的立体场景中,读者可以随意观看四周景物、漫步其中,与阅读室、书中内容互动。它并非只是电子出版与沉浸式VR技术、互联网和云计算的横向融合,它是数字人文研究应用的一种表现形式,是信息技术与人文研究者之间的纵向融合[13],而非单纯人文研究或数字技术的叠加[14]。

4 “VR图书”阅读研究应用现状

4.1 “VR图书”的相关研究

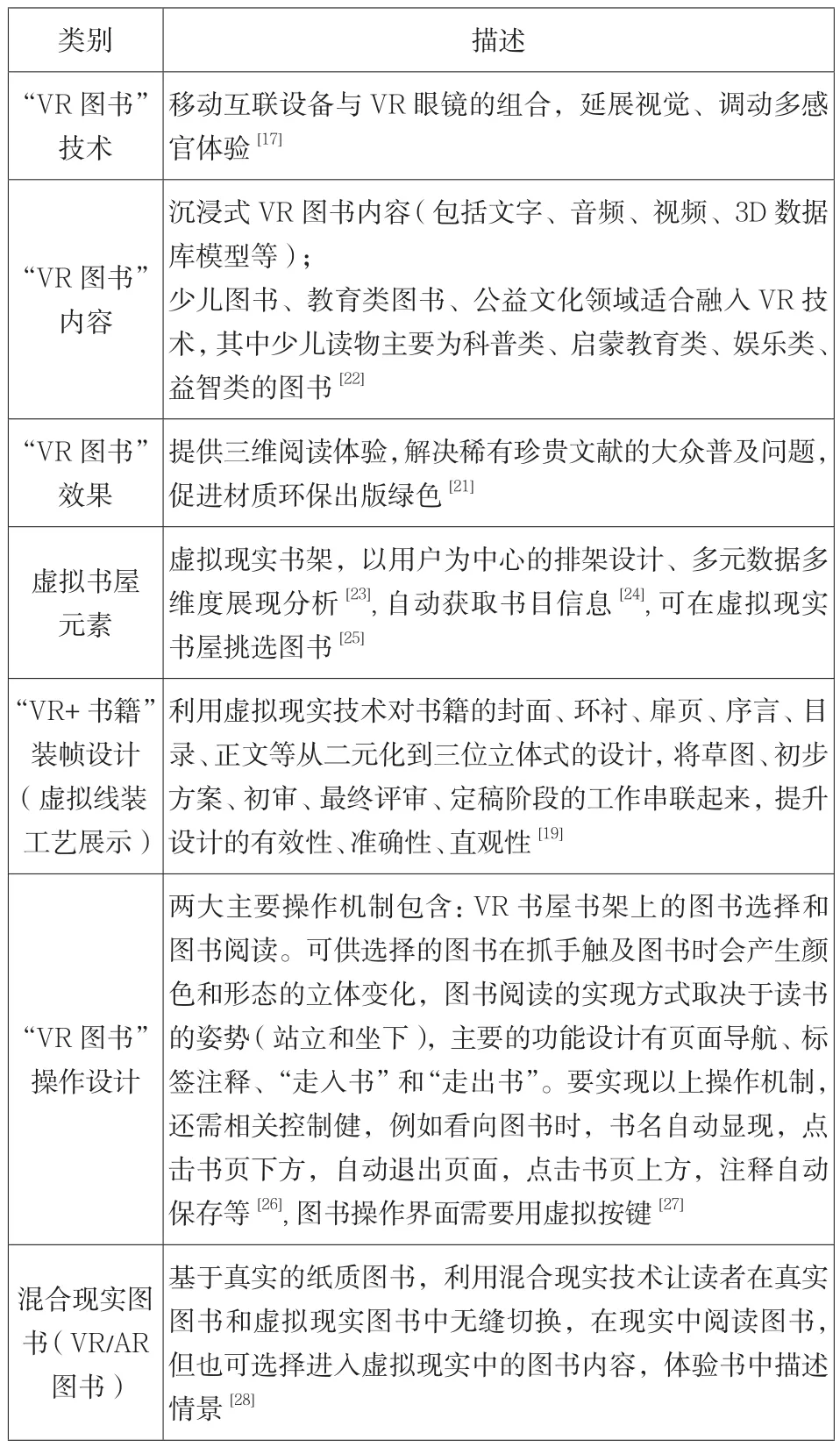

“VR图书”的各类应用体验步入市场,既丰富了图书出版的形式,也促进了图书阅读服务的转型升级。国内外关于“VR图书”的研究较少,相关研究多来自计算机科学、出版学和新闻传播学。在图书情报领域,以学者陆颖隽为代表的研究多侧重于VR技术在图书馆的应用[15];Zhang等人提出VR图书可以实现的阅读功能和效果[16]。在计算机领域,Poulter 和Card等对VR图书3D数据库设计、功能交互、VR图书操作有过初步探索[10-12]。图书出版领域和新闻传播领域更侧重于“VR图书”的设计和传播效果[17-21]。 “VR 阅读”最早应用于教材、教辅、少儿、科普等图书中[21],后来关于“VR图书”的实验案例逐渐涉及多个领域,例如少儿教育、医学手术等。国内外虽然关于“VR图书”的研究较少,但是关于增强现实图书和混合现实图书国外已经有比较好的应用模型,其中部分元素可以参考引进。主要研究经归类如表1所示。

表1 “VR图书”相关研究

4.2 “VR图书”的相关应用

虽然我国国家图书馆、上海交通大学图书馆、清华大学图书馆、武汉大学图书馆、浙江大学CADAL等机构在开展图书馆服务领域利用VR技术较早,但“VR图书”开发应用尚处于萌芽阶段,表2是部分代表性“VR图书”的应用。

部分出版商和企业已涉足“VR图书”的开发和应用,国外图书馆集中体现在利用“Second Life”建设虚拟图书馆,部分图书馆借用增强现实(Augmented Reality)技术,推出AR Book,典型的有宾汉姆顿大学图书馆的 AR MagicBook,它高度模拟古籍阅读的过程,其操作原理是将古籍投影在空白书页上,让读者可以手动翻阅,但这一技术仅仅只是提升了古籍翻阅的体验。在国内,代表性的企业如吉林音像出版社开始将“VR图书”引入公益文化领域,一方面争取国家或省级项目基金支持开发以科学技术或爱国题材相关的VR图书,一方面与图书馆、阅览室合作开发VR图书,开辟新的阅读形式和盈利模式,尝试“出版+业态+终端”模式[30]。

表2 “VR图书”相关应用

“VR图书”有两种实现方式,即基于手机客户端的应用和基于PC端的应用。前者需要读者借助智能手机扫码、依托VR眼镜,通过手机屏幕阅读VR图书内容,对硬件要求低,操作方便,但是缺乏交互性(严格地说这是虚拟仿真,而非VR技术的应用)。后者则需要专业VR设备(如手柄、跟踪定位设备等),依托高性能PC机和VR图书系统,以浸入和交互的方式阅读图书内容,该应用可以完全脱离图书而单独存在[33]。

从现有研究和应用来看,“VR图书”开发应用尚处于起步阶段,图书馆对此类图书的购买和开发很少。现有的“VR图书”主要是教材、教辅、少儿、科普等图书,图书产品种类少、内容较为单一。国内外关于虚拟现实技术在图书馆的应用主要聚焦在图书馆虚拟场景的设计,VR技术在导航、检索、参考服务上的应用和Second Life中虚拟图书馆的研究上。VR技术在图书馆的应用有两种实现方式,第一是基于桌面端的应用,即通过网站等方式虚拟浏览图书馆(严格的说也不算VR技术的应用,是3D阅读);第二种方式则是佩戴VR设备体验图书馆服务[34]。以上研究对设计虚拟古籍阅读书屋十分有利,但是对如何设计一本VR中华古籍图书来说还处于空白阶段。

5 古籍阅读服务的“需求侧”和“供给侧”

5.1 古籍阅读“需求侧”

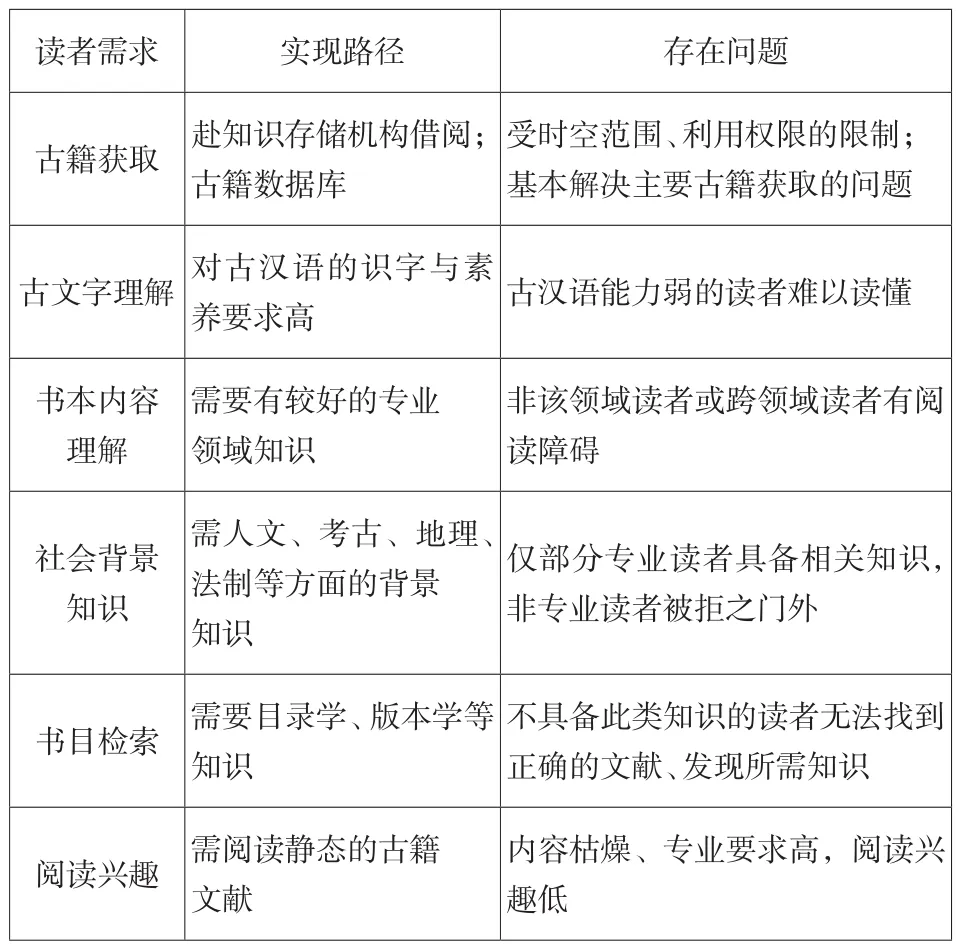

通过对图书馆馆员和图情领域副教授的咨询得知,通常情况下阅读古籍的人是有专业或科研需求的人,一般读者很少看古籍。此外因专业知识限制,古籍阅读起来难度大。学者Zhang等人指出普通读者阅读中华古籍主要面临古籍获取、古文字理解、书本内容理解、社会背景知识、书目检索知识和阅读兴趣六大困难[16],因而一般读者所需帮助更多(如表3所示)。

表3 古籍阅读读者“需求侧”所需技能与兴趣

以上问题反映出鸿篇巨制的古籍文献和古籍数字化工程利用率较低,仅限于部分专业人士可以读懂。古籍阅读推广实质上还是关于人接受文化知识的活动,读者对这一活动的接受度和利用度决定了阅读推广的成败。若要推进古籍阅读和传播传统文化,图书馆阅读推广要承担的不仅仅是文化信息资源的提供与利用,还应该包括对文化的引导、培育和解释[35]。

5.2 古籍阅读“供给侧”

调研发现不少图书馆已购买或自建古籍数据库,但并未采取更多信息技术协助读者读懂古籍,此外,图书馆一些古籍是一般读者不能翻阅的,这也降低了读者直接接触古籍的机会。在线调研《中国基本古籍库》《瀚堂典藏》《中国历代石刻史料汇编》三个古籍数据库,其功能涵盖:数据库检索、异体字转换、繁简体转换、古籍原图片与文言文对照、在线字典、注释、背景音乐与背景、横排与竖排调整等。即便如此,由于读者缺乏背景知识和语言知识,阅读效率和知识吸收转化仍存在一定问题(如表4所示)。

表4 古籍阅读图书馆“供给侧”现状

因为古籍服务供给不到位,技术结构不平衡,图书馆传统服务方式比重大,科技含量有待提升。技术投入不足直接制约古籍阅读的转型升级,并有碍公共文化服务机构创新能力的培育与形成。目前,大多数图书馆对古籍的研究存留在对形态的研究,而非对古籍内容的服务利用,现有研究多数局限在文献载体、文献收藏、版本学、校勘学和目录学等[14]。考虑到古籍材质耐久性的问题,还要考虑温度、湿度、光线、空气污染、昆虫等对古籍的外界伤害,从文献保护的角度来看,少阅读古籍是保护古籍的最佳路径[36],但这明显不利于传播发扬优秀中华文化。为促进传统文化知识的传播,图书馆还会定期、不定期举办“国学讲座”,邀请读者参加,但这些无疑会受到时空因素和专家人为因素的影响。

中国大学生群体正在逐步培育独特的数字阅读行为与习惯[37],数字阅读需求日趋旺盛,为顺应这一需求,图书馆不应局限于古籍信息服务,要借助VR技术优势,提供古籍知识服务。如今,知识内容走向富媒体化、关联数据化和智能化,这一趋势倒逼出版形态发生重大变化,出版内容从可发现变为出版内容的可处理[38],“VR图书”是该理念应用的具体体现。

6 “VR古籍”的特色优势

“VR古籍”是利用VR技术提供的文本可视化展现方式,将复杂的或难以理解的古文内容用视觉、听觉、触觉符号表现出来,使人类的语言、逻辑等能力得到充分发挥,全面调动读者的各个感知神经,协助读者深入读懂古籍并转为个人知识[39]。知识经济时代,如何利用和创造知识关系到国家与民族的存亡。图书馆的知识服务、加工、利用需要以读者为导向,VR 技术可实现知识挖掘、发现规律、给读者提供更为深入的知识服务[31],将其应用于古籍阅读中,可深度整合资源、深化知识供给、实现从传统古籍信息服务到知识服务的转变,帮助读者克服古籍阅读中遇到的困难,吸引更多读者爱上读古籍。

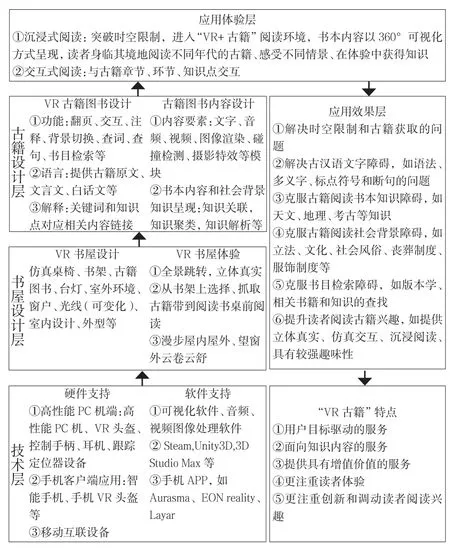

沉浸式阅读和交互式阅读是“VR古籍”的两大标志性阅读体验。阅读环境、阅读内容设计不仅要和读者阅读需求相匹配[40],还要注重读者阅读体验。“VR古籍”借助终端设备,通过试听等感官刺激,读者可以参与其中所描述的场景,虽然图书中的场景是虚拟的,但是读者产生的身体和情绪变化却是真实的,这是现实对虚拟的映射。此外,“VR古籍”是对人类生存空间和认知的扩展,它使得读者可以穿越到遥远的古代,与古人对话畅聊,这是虚拟对现实的超越[20]。“VR古籍”包含VR书屋(场景建设)、VR古籍图书设计(信息资源建设)、VR图书内容设计(信息资源建设),为用户开展浸入式、交互式阅读体验奠定基础,并能克服古籍阅读中的难点,推动古籍信息服务向知识服务转变,提升读者对中国传统文化的理解(如图1所示)。

“VR古籍”助力图书馆古籍阅读推广,其服务特点正如国内学者张晓林最早在2000年提出新世纪图书情报的生长点要走向知识服务的观点一致[41],它具有以下特征:

“VR古籍”是基于读者目标驱动的服务。解决读者关于古籍获取、古汉语文字理解、古籍书本知识、社会背景知识、古籍书目检索知识和古籍阅读兴趣上的问题,这是以读者读懂古籍为目标的服务方式,易实现读者的阅读目标,解决读者需求侧的问题。

“VR古籍”是提供面向知识内容的服务。通过VR技术,整合、关联与挖掘古籍资源,实现相关古籍章节、环节、知识点的信息重组,以可视化方式为读者提供所读章节的相关知识,克服读者因相关知识不足而导致的阅读问题。

“VR古籍”是提供具有增值价值的服务。它整合人脑知识和数据库信息,形成独特的“VR古籍”应用,解决读者因知识面不够存在的问题。

图1 “VR古籍”的设计与应用

“VR古籍”提供沉浸式阅读体验。书本内容以可视化方式全景展现,读者可以全景穿越、立体真实地走进书屋,融入书中情境,完全沉浸在虚拟的世界中,在体验中学习新知识。

“VR古籍”更注重交互式阅读体验,调动读者阅读兴趣。读者可以在虚拟的阅读室内漫步行走,从书架上选取古籍,翻阅触摸古籍,点击文字或区域,步入书中情景,与书中人物、知识单元交互。古籍阅读变得不再枯燥,这是读万卷书与行万里路的完美结合。

7 结语

“VR古籍”为读者提供个性化、人性化、愉悦化的服务体验,更强调读者沉浸式和交互式的阅读体验,这是传统电子图书无法企及的优势。这样的阅读服务体验可以激发、吸引更多读者阅读中华古籍,提升图书馆古籍资源的利用率,加大对中国传统文化的吸收、传播与推广。图书馆文化服务的职能因为此项服务得到更充分的发挥,并能保障所有读者平等使用古籍资源的权益,体现图书馆的公益性。该应用还是中国传统文化供给侧改革的有力抓手。“VR图书”和“VR古籍”的推广必然需要知识服务机构、出版机构、VR技术团队牵头,整合领域专家的知识经验,在“新常态”时期承担文化传播与传承的功能。

(来稿时间:2019年2月)