红色太行:燕赵豪气

文 / 王 律

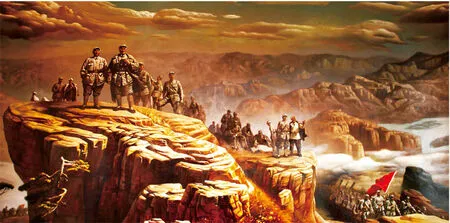

油画《在太行山上》

“八百里太行奔来眼底,数千年往事涌上心头”——化用滇池大观楼那幅著名长联的上下开头两句,来形容太行山的博大厚重,也绝不为过。如果说黄河是我们中华民族的母亲河,那么,太行山就应该是我们中华民族的父亲山。

从曹操《苦寒行》:“北上太行山,艰哉何巍巍!”到苏轼《雪浪石》:“太行西来万马屯”,历代仁人志士无不吟咏太行山的艰难险峻,更歌颂其雄奇壮美!

再到近代以来的一百多年间,刘光才率清军在太行山东天门抗击法国侵略军,辛亥革命先烈吴禄贞在穿越太行的正太铁路线组织燕晋联军,更是谱写了反帝反封建运动的绚丽篇章!

直至日寇肆虐、国土沦丧,“中华民族到了最危险的时候”,中国共产党领导敌后军民,又是在太行山上铸就了一道抵御外侮的铜墙铁壁,筑起了一座永远不朽的革命丰碑!

太行山犹如一条钢铁般的脊梁,自北而南贯穿于中国大地的腹心,上接燕山,下衔秦岭,被地理学家称为“天下之脊”。然而在我看来,太行山不仅是古老神州的“天下之脊”,太行山更是象征伟大爱国精神的“民族之脊”!

太行山上铁的子弟兵

80多年前,在太行山上有一支抗日奇兵,他们从平山县的村村寨寨、沟沟坎坎中走出,用平日拿锄头的手拿起刀枪,抗击日寇,保家卫国,毫无保留地献出他们的青春、激情、鲜血和生命。这支“太行山上铁的子弟兵”驰骋南北、屡建奇功,留下了慷慨的故事,写下了动人的篇章。

1937年10月,在那个刚刚经历卢沟桥事变的多事之秋,八路军359旅旅长王震将军到平山以后,在一个月又三天的时间就有1500多名青年参军,构成一个团的兵力,由于这个团大部分战士都是平山人,所以被称为“平山团”。

俗话说,上阵亲兄弟,打仗父子兵。平山团中不少士兵都是父子、兄弟、叔侄等,他们同仇敌忾,生死与共,怀着家仇国恨,投入地战斗,在太行山上筑起抗日的铜墙铁壁。

第二年,平山团被编为120师359旅718团。由同一地方的农民一次性组成整团建制,在中国战争史上还是头一次,晋察冀军区司令员聂荣臻夸赞这支队伍是“太行山上铁的子弟兵”,从此“子弟兵”三个字成了人民解放军的代称,这个名称也迅速传遍全国。

除了平山团,当时不少部队都有平山人的身影。比如徐海东的一一五师在平型关大捷之后,旗下的三四四旅在平山补充了大量兵源,罗荣桓的教导队和中央警卫团里也有大量的平山子弟,在晋察冀边区4分区成立后,几个主力团也是大都由平山籍战士组成。

据统计,当年抗战时期平山全县人口约有20万人,报名参军的就达到了一万两千多人。其中,留下了许多感人的故事:“红日照遍了东方,自由之神在纵情歌唱,抗日的烽火燃烧在太行山上,听吧,母亲叫儿打东洋,妻子送郎上战场……”

刘邓雄师:千军万马出太行

苍茫太行,有着数不清的英雄人物,藏着道不尽的历史故事。这块红色的土地上不但走出来了一支赫赫有名的队伍——129师,而且还走出来了上百名的开国将领。129师创造的抗敌奇观,给我们留下了太多感人的故事。

在邯郸涉县赤岸村的红色广场上,矗立着6位将帅的铜像,那就是 “刘邓和他的战友们”。他们并排站在一起,眺望着远方,就好像当年指挥129师在太行山作战时一样。

129师司令部旧址位于赤岸村中央,由下、上、后3个具有北方风格的农家四合院和一个防空洞组成,司令部的门前有5条相连的石砌坡道,129师司令部的代号“五加坡”就以此得名。

1937 年,抗日战争爆发后,八路军129师临危受命,东渡黄河,挺进太行,在刘伯承、邓小平的率领下,九千名壮士进赤岸,三十万大军出太行……八路军129师在抗日最艰苦的岁月中,由小变大,由弱变强,形成了赫赫有名的“刘邓大军”。

建国后,从这块红色土地上走出了刘伯承、徐向前2位元帅和300多位开国将军,这块红色热土因此被誉为“中国第二代领导的发祥地”。

如果列举129师的著名战役,不得不提一场漂漂亮亮的伏击战。它不但沉重打击了日本军队,而且还让国民党高级将领心服口服,不得不承认八路军的英勇善战,有人甚至把这场伏击战称之为“战争史上最牛的实兵教学战”。这就是响堂铺伏击战。

129师三战三捷的最后一仗,为什么选择在响堂铺这个地方呢?

原来,这个村子的两侧都是太行高山,两山之间是一条长长的峡谷, 而且,这里是由河北进入山西,翻越太行山的咽喉之地。日军在这条路上护着大大小小的车队,运送作战的物资。

为了确保胜利,我军派出侦察连,潜入黎城,摸清了敌军东开的准确时间。129师副师长徐向前命令大军在这里设下埋伏。不过,想要毁掉鬼子的车队,还真不是一件容易的事儿。

因为在当时,很多新加入的战士没有见过汽车,不知道汽车是个啥玩意儿,于是,刘伯承就给战士们上课,告诉他们“轮胎的秘密”,教给他们怎样打汽车。

1938年3月30上午,日军的汽车果真按照计划,愣头愣脑地进入了我军的伏击圈。这个时候,徐向前副师长一声令下,两发绿色信号弹升上了天空,顿时,我军的步枪、机关枪和迫击炮一齐怒吼,猛烈地射向敌人。敌人驾驶室的玻璃炸成了碎片,被击毙的驾驶员倒在方向盘上,汽车有的爆胎了,有的熄火了,根本就发动不了,全都堵在了路中央,成了一堆废铁。

随后,几十把军号吹起冲锋号,战士们如猛虎下山,冲上公路,跳上汽车,与敌人展开白刃格斗。这个时候,敌人才如梦初醒,乱作一团,纷纷跳下车朝着南山逃窜,结果,我军埋伏在南山的队伍守株待兔,将敌人一顿猛打,全都干掉。

这场伏击战那叫一个漂亮,一共歼灭400多敌人,毁掉181辆敌军汽车,缴获130多支枪、另外还有4门迫击炮。现如今,那里矗立着一座“响堂铺伏击战”纪念碑,有着十足的“胜利范儿”,似乎在向人们讲述着那段“经典”的战争历史。

朝鲜义勇军:国际之师战太行

在河北的抗日战场,不仅出现了白求恩、柯棣华这样的国际主义战士,还活跃着一支朝鲜抗日义勇军。历经岁月沧桑,这支国际纵队的事迹早已经鲜为人知,但是他们跟129师结下兄弟般的战斗友谊,却令两国后代永远缅怀和纪念。

1940年底,朝鲜义勇军陆续进入太行山抗日根据地,受到八路军总部、129师的热烈欢迎。在欢迎会上,当看到表现朝鲜人民斗争生活的活剧时,朝鲜的同志也非常激动,纷纷登上舞台纵情表演,唱完悦耳的朝鲜歌曲,又跳起欢乐的民族舞,每个节目一完,就爆发出雷鸣般的掌声。欢迎会结束后,八路军副总司令彭德怀,八路军政治部主任罗瑞卿,129师师长刘伯承、政委邓小平等接见了义勇队成员。

1941年7月,晋冀鲁豫边区临时参议会成立。邓小平担任参议员,亲自提议晋冀鲁豫边区政府制定《优待朝鲜人民规程》,聘请朝鲜义勇军及日本友人为边区参议员,共同商讨根据地建设大计。朝鲜抗日义勇军来到太行山区之后,跟中国抗日军民一道,战日寇、抓敌特、散传单、出生入死,谱写了一首国际主义的悲壮战歌。

朝鲜义勇队队员大都精通汉、朝、日三种语言,对日本国情有较多了解,因此,他们在战火纷飞的前线担负着艰巨的武装宣传任务。每当夜幕降临时,朝鲜义勇队就在夜色的掩护下,深入到最前线,用日语向敌人喊话“将军们坐飞机,士兵们步行送命去,你们的妻儿老小都在盼望你们早日回家团圆呢!”“欢迎你们投诚,我们优待俘虏!”他们像是鱼游大海一样,活跃在敌人的心脏,让敌人抓耳挠腮却也无可奈何。

除了进行抗日宣传之外,他们还直接参加战斗,用枪和子弹消灭敌人。他们跟八路军并肩作战,冲锋陷阵,有的甚至长眠于中国大地上。如今,位于太行腹地的涉县中原村的朝鲜义勇军旧址开门迎客。第一批客人是来自北京大学、中国人民大学等高校的30多名韩国留学生。展览中有关129师首长邓小平支持朝鲜义勇军的史料,受到了参观者的关注。

韩国留学生们表示,这是他们第一次了解先辈在中国的抗日战争历史,更没想到邓小平跟朝鲜义勇军还有过并肩作战的故事,他们会牢记历史,把中韩友谊一代一代传下去。

太行山村西柏坡: 新中国从这里走来

“石门封锁太行山,勇士掀开指顾间。”1947年11月,石门重镇被打开,太行干部进城来,指挥百姓同建设,军民一家齐开怀。石家庄解放了,可是全国各地的硝烟战火依旧没有平息,紧接着三大战役又打响了。那么,在三大战役中,毛泽东将指挥所定在哪里呢?

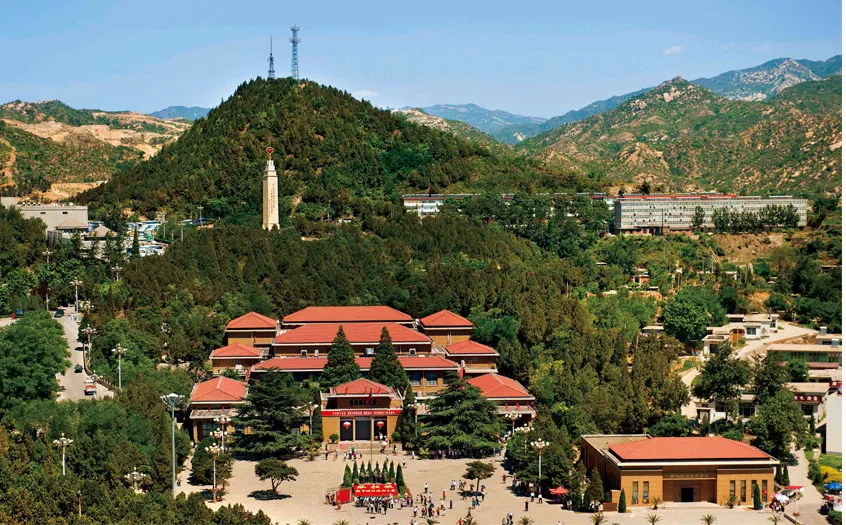

西柏坡中共中央旧址

当年中央工委从陕北向华北转移时,刘少奇请示毛泽东到哪里去?毛泽东想了想,笑着说:“那就到白毛女的故乡去吧。”于是,刘少奇和朱德率领中央工委就来到西柏坡,当时它还是是太行山脚下平山县一个普普通通的小山村。

一年之后,西北战局基本稳定,毛泽东率领中央机关和解放军总部东渡黄河,1948年5月26日,毛泽东来到了西柏坡。一时间风云际会,中共中央五大书记重新聚首,就像五个手指攥成了一支铁拳,彻底砸碎了国民党统治的旧世界。从此,西柏坡成了当时中国革命的领导中心,成为举世闻名的红色圣地——新中国的摇篮。

到达西柏坡的第二天,毛泽东心情不错,就到柏坡岭散步,登高俯瞰西柏坡村。只见一座座小院点缀于青山绿水之间,中央机关大院跟其他农民的院子一样,掩映在郁郁葱葱的树林中。毛泽东坐在一块石头上,用手里的木棍指着山下说道:“西柏坡,果然是个好地方,这个总指挥部选得太好了。”

原来毛泽东对平山一点都不陌生,而且还有着非常好的印象。因为,抗日战争时期,大名鼎鼎的“平山团”就出自这里。“平山团”后来调到陕北保卫延安,又参加了南泥湾开荒,毛泽东曾经接见过平山团的官兵好多次了。再加上,毛泽东还听聂荣臻等晋察冀的将领说起过平山一带的英雄故事,此外还有白毛女的故事,所以主席对这里的山山水水、花花草草充满了亲切感,来到这里就像回到家一样。

毛主席住在西柏坡一座普通的农家小院,前院有一个磨盘。那年夏天特别热,西柏坡又没有现在的电扇、空调等降温设备,屋里热得像是个大蒸笼,坐着不动都出汗呢,根本就没有办法办公。

有一天,毛泽东汗流浃背地走出屋来,看着院中槐树下的石磨,眼前一亮。他立刻让警卫员将文件电报统统搬出来,放在磨盘上。这样,一个临时办公室就建立起来了。毛泽东坐在小板凳上,趴在磨盘上写了几个字,高兴地说:“多好的一个办公桌呀!”从那之后,在最热的时候,毛泽东就是在磨盘上办公,批阅文件,指挥作战。另外几个领导人也经常围坐在磨盘前面商讨军机大事。这就是“磨盘上部下雄兵百万”的由来。

在前方战事最紧张的时刻,毛泽东一小时就能起草两三份电报,电台常常是这份还没有发完,下一份又送到了。所以周恩来风趣地说:“我们这个指挥部一不发枪,二不发粮,三不发人,只靠天天发电报,就叫部队打胜仗。”

就是在太行小山村西柏坡,毛泽东和党中央运筹帷幄、指挥了震惊中外的三大战役,歼灭和改编国民党军队154万余人,大大加速了解放战争的胜利进程,也让新中国迎来了黎明的曙光。

——李海青