物以载道

赵庆

摘要:为了保护、传承藏族民间手工皮艺,设计开发民间手工皮艺制品。分析了藏族手工皮制碗套产生背景与工艺变迁,发掘藏族皮质碗套的工艺手法和文化内涵,总结了藏族皮制碗套设计的经验智慧、生态观念和民族思想,形成手工皮艺制品的设计开发理论指导。得出了定制设计的手工皮艺制品开发模式。该方法可为手工皮艺品的设计开发提供有益的实践参考和理论指导。

关键词:藏族手工艺皮制碗套工艺研究设计开发

中图分类号:J52

文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2019)05-0104-03

Abstract: In order to design and develop folk handmade leather products for the purpose of protecting and inheriting Tibetan folk handicraft.This paper analyzes the background and technological changes of Tibetan handmade leather bowl sets, explores the technological techniques and cultural connotations of Tibetan leather bowl sets, summarizes the experience wisdom, ecological concept and national thought of Tibetan leather bowl sets design, and forms the theoretical guidance of the design and development of handmade leather products.The development mode of handmade leather products with custom design was obtained.This method can provide useful practical reference and theoretical guidance for the design and development of handmade leather products.

Keywords: Tibetan handicraft Leather bowl cover Process research Design and development

引言

藏族人民主要从事逐水草而居的农牧业生产,由于常在高寒、缺氧的自然环境中生存劳作,需食用奶制品、肉類等高热量食物抵御严寒,而饮茶可助消化,故形成了藏族特有的饮食文化,无论迁徙放牧或远行都携带茶碗,作为盛装饮食的器物。藏族民间将碗看作是身体的一部分并预示吉祥好运,常用皮革、牛羊毛等制成碗套以保护瓷碗,而藏族皮质碗套的产生和瓷器传入有直接关系”。

一、甘露宝器:藏族碗套的溯源

吐蕃王朝时期,文成公主和金城公主入藏携带百物就有茶叶和瓷碗,藏族人民由于常饮食高热量、高蛋白食物,导致脾虚气滞、消化不良,而饮茶有去油腻、助消化的功能,具有一定的药用价值,故对藏族人民的日常生活产生了巨大影响。西藏历史文献《汉藏史集》记述“吐蕃国王都松葬布支时期,首次出现了如天界甘露般的茶叶和茶碗……茶叶是诸佛菩萨的喜爱、高贵的大德尊者全都饮用”。明朝瓷器传入西藏,对改善藏族人民的物质生活起到了积极作用,成为藏族人民饮茶的首选用器,并在上层社会中形成了品鉴瓷碗的风尚。藏族第一部茶经《甘露之海》详细叙述了鉴别汉地茶叶好坏的知识,将茶叶细分为十六种,说明烹茶之妙用,茶水因此被古代藏族人民视为天界的甘露,认为只有洁白晶莹、毫无尘垢的吉祥器物“陶瓷茶碗”才能盛装。《汉藏史集》作者达仓宗巴曾这样颂赞瓷碗——“庄严的身像佩戴美丽饰品,美妙的话语传遍四面八方,深邃的思想凝聚无数智慧,向你不惑的文殊菩萨顶礼”,可见在古代藏族人民的宗教信仰中,少而珍贵的瓷碗是主重神圣的象征,因而成为向神供奉的圣物。藏族民俗传说,在瓷碗上描绘龙的图案具有祛毒、除茶秽、治眼病、破除痴愚的功德,泡茶时茶碗中会显示影像预示吉凶,若是出现了八吉祥物或长寿仙人代表大吉大利,若是出现骷髅或死物则是不祥之兆。瓷碗作为饮茶器具既含有物的使用价值,更是一种符号象征,它常被作为珍稀贡品奉给大喇嘛或寺院,或作为贵族婚庆的礼物,甚至在特殊的历史时期作为货币使用,在西藏政教合一的体制中,封建王朝赏赐的瓷碗更成了西藏各大教派“受封赐权”的象征。

从史料记述和民俗传说中不难看出,瓷碗在藏族文化中的特殊地位,随着茶马互市商品贸易的增加,民窑瓷器源源不断地流人西藏和其他藏区。由于瓷器易碎,在古代的运输条件下传入雪域高原十分不易,输入量大受限制而显得弥足珍贵,这使得藏族人民异常珍惜、看重得之不易的瓷碗,藏族“碗套”的产生就是为了保护瓷碗在运输和迁徙途中不被损坏而设计制作的。

二、藏族手工皮制碗套的工艺嬗变

自唐代以来,西藏和汉地就有密切的文化交流,“茶马互市”就是维系汉藏经济、文化交流的主要纽带,《明史》记载,“番人嗜乳酪,不得茶,则困以病。故唐、宋以来,行以茶易马法,用制羌、戎,而明制尤密”。古老的丝绸之路是唐蕃兵家必争之地,安西四镇是唐蕃的边界,是汉藏文化的交融区域,中原的茶叶在此源源不断地进入青藏高原,交换回马匹和土产,汉人称之为“边茶”“藏茶”,民间“茶马互市”开始于此时。民国《松潘县志》记载,藏商主要以羊毛、皮革、麝香、鹿茸、贝母等从汉地换取丝织、茶叶、瓷器等,西藏商队将茶叶、丝绸、瓷器等物品,自四川、青海等地用骡马、牦牛驼运到西藏往往费时一年半载,由于运输过程中瓷器损耗十分惊人,而往往瓷器价格不菲,“一个上等瓷碗,价格等于一头牦牛,甚至可以换一匹好马”。为了减少运输途中瓷器的损伤,人们开始将瓷碗包装进特制的碗套中,层层固定防止颠簸破损,从此形成了不同形式、材质的藏族皮革碗套。

(一)藤编牛毛工艺碗套

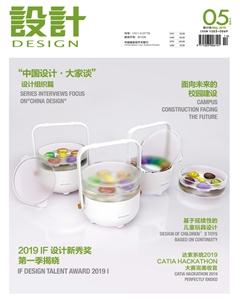

藏族人民外出习惯将碗放在藏袍的上衣怀中,由于运输或迁徙途中瓷碗易碎,受四川民间竹编工艺启发,智慧的藏族百姓制作了藤编牛毛碗套。藤编碗套利用竹藤进行编织,以柔软细长的藤条沿纬度方向交错成框,再将柔韧的竹篾作纵向穿插编织而成,碗盖部分则用牛毛搓捻成毛线,编织成厚厚的保护盖,表面采用“十”字纹的皮革作装饰,象征“慈善”、“爱抚”的吉祥寓意,侧面以皮条连接碗盖和碗套部分并用金属扣件进行固定,工艺简单,形式粗犷。受藤编碗套工艺启发,民间手艺人进一步完善,制作了编织图案的牛毛碗套,如图1所示。

制作工艺如下:首先将牛毛搓捻成线包裹于竹丝,再按碗径大小编成框架,碗盖中央留有圆孔方便打开,底部缝有牛皮增厚,保护瓷碗不易碰碎。此外,碗窝和碗盖相连部分由皮条制成铰链,羊皮和金属缝合成碗扣,使瓷碗和碗套牢牢固定,便于长途跋涉中保护、携带7。高原特有的生活环境和生产技术决定了着藏族碗套工艺的选材和制作,使得碗套设计偏重实用功能,碗套装饰图案以几何“团寿”纹为主,寄托着人们对幸福健康的精神祈愿。寿纹是中国传统吉祥纹样的重要组成部分,包含在福寿装饰纹样之中,《尚书·洪范》记载“五福:一日寿,二日富,三日康宁,四曰攸好德,五日考终命”。团寿又称圆寿、团圆寿,明清时期已作为常见的装饰纹样应用于织绣品、工艺品等,藏族寿纹牛毛碗套将“寿”字图案简化成圆形外观,其笔画线条环绕不断、连续贯通,寓意生命无限,绵延不绝。

藏族碗套的“寿纹”与内地工艺美术的传入相关。清廷数次遣使召请达赖,均赐礼物,顺治八年赐达赖的礼物有“全鞍马两匹、镶金茶筒一个、镶金酒蹲一个、金百两、银千两、缎百匹”。这些赏赐的物品几乎包括了清朝盛世所有的工艺美术品种,寿纹因特有的吉祥寓意而被藏族装饰所吸纳,“寿”字纹初始作为汉族民间吉祥观念的主体,之后在藏族吉祥文化中广受青睐,常运用于碗套的顶部和侧面装饰。藏族“寿”字图案常与卷草纹、喜旋纹及雍仲纹组合,极具装饰意味,藏族借鉴汉地吉祥字符为其所用,进行设计创新,使藏族“寿”字纹不拘一格、丰富多彩,与其他图案有机融为一体,充分展现了汉藏文化交流、相互吸收的悠久历史,以及藏族祈福纳祥的文化内涵。

(二)皮革工艺碗套

茶马互市以来汉藏两地经济文化交流,促进了藏族民间工艺水平的提高,经济贸易促进畜牧业的发展,并为皮毛纺织及加工提供了大量原材料,出现了制裘皮、鞣皮张、纺毛线、织氆氇、织毛毡等家庭手工生产,西藏皮革业出现了专门从事鞣革、制皮的工匠”。随着民间制革工艺的普及和皮革产量的提升,藏族工匠们开始使用牛皮缝制成碗套,皮质碗套有设计成单个独立样式或三联形式。清代皮革工艺碗套,如图2所示,直径约16.5cm,由八片梯形皮块拼接缝制而成,皮面紧贴瓷碗,表面缝制“长寿纹”,套内有两条皮带用于固定瓷碗,外形与皮帽相似,形式粗犷。侧面楷体寿字外形被拉长,借喻“长寿”,传达平安富贵、福寿无限的寓意,底部则缝有“吉祥结”装饰纹样,作为藏族“八吉祥徽”中的一种,代表智慧,象征福寿无疆,是团结和睦、吉祥纳福的精神寓意!。

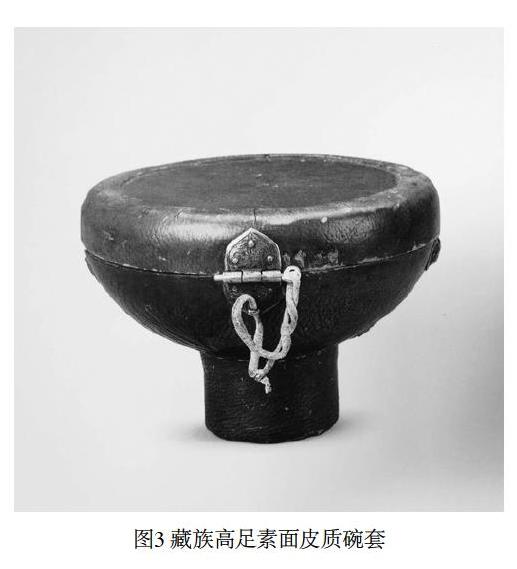

三联皮碗套以三个皮碗串联缝制而成,以坚韧牛皮做基胎,用香灰、纸绒、糌粑粉、兽膘等制成的胶泥制作里层起到固定皮碗和增加皮质韧性的作用,为方便系挂腰间或斜跨于胸前,设计有3cm宽的羊皮腰带和半圆型金属扣以便固定。皮制碗套在长途远行中,既可放置贵重的瓷碗,也可作为盛放食物的碗具使用,结实耐用,经得起摔打撞击和气候考验,使用、收纳都极为轻巧方便,反映了藏族民间对自然资源的创造性开发和高效利用。中国陶瓷史《饮流斋说瓷》记载“高足碗,浮屠喜于佛前贮供品,故又称佛碗也”,西藏的唐卡画中也常描绘有高足碗作为供器的场景41。根据西藏地区传世绘画可知西藏僧人的茶碗是隨身携带的,而高足瓷碗非常珍贵又易破损,故僧人自己携带的高足碗大多配有碗套。现藏于西藏博物馆的高足素面皮质碗套,碗盖口径19Cm,底径7cm,通体素面简洁,两侧设计有银质穿戴把手,腰身与高足底部过渡自然,工艺极为独特,是民间工艺趋于成熟的表现。如图3所示,高足皮革碗套由碗盖、腰腹以及腿足三部分组成,以完整牛皮作外形基胎,内层以自制生态胶泥固型并以羊皮贴面,里外总共三层,极为坚韧牢固,套盖和腰身以银质锁扣连接固定,设计简洁极具现代装饰意味。

(三)皮革镶铜工艺碗套

镶铜皮革碗套指在皮质表面镶嵌装饰精美的铜片,因极具实用性和审美性,而成为上层贵族显示其身份地位的精美工艺品,明宣德年间曾将景德镇高足瓷碗作为官窑精品赏赐给西藏贵族,清代时传入西藏的瓷器数量大、品种多,内地官窑、民窑瓷器的主要品种几乎都能在西藏发现,且有大量专为西藏上层贵族烧造的特殊器物。西藏博物馆展出的镶铜牛皮碗套,高18.2cm,整体形式状如高足碗,是为精品高足瓷碗量身定制的保护容器,器身表面镶铜片作装饰,同时减少使用或携带过程中的磨损,如图4所示(151。藏族镶铜皮革碗套的底部用牛皮深深包裹高足瓷碗的圈足,使之固定,器身表面的铜皮雕刻有“卷叶纹”作装饰,纹理清晰、因式造型、雕工精细。碗盖和底部中心都装饰有圆形铜片,铜皮表面雕刻“三眼喜旋纹”(藏语称“诺布嘎吉”),四周环绕“十字金刚杵”作装饰,寓意欢乐吉祥、永存不息。器具内衬以羊皮减缓摩擦,用皮线穿过预留铜扣进行捆扎固定,易于保护携带,镶铜碗套的受汉族包金錾花工艺影响,取材本地黄铜,錾刻具有本民族特色的装饰纹样,以满足藏族人民的审美要求,是汉藏文化交融的重要象征。

藏族民间谚语“刀碗配套不离身,友或仇人随时见”,刀、碗或装在大袍的前兜,或装在定制设计的碗套中,一刻不离身,无论父子、母女、兄弟还是夫妻都不共碗使用,出门在外怀揣碗具,人碗形影不离。由此可见,碗套作为日常器物见证了藏族的民俗风貌,其独具高原特色的材料和工艺,体现了量身定制、就地取材、师法自然的生态设计理念,充满浓郁质朴的高原气息。

三、藏族手工皮艺的设计开发与研究价值

(一)定制设计手工皮艺品开发

手工艺制作强调“手”的技艺性,所有与产品形式相关的要素和“基本原理”包括:技术、材料、工具、实验、笔触、偶发效果,统统通过手联系起来,心灵引导手,手引导工具,工具对材料进行形态的改写和功能的设计。在手工艺时代,民间工匠“自发的设计”皮革碗套,制作生态环保的实用物品,手工艺从本土的文化知识和具身化经验之,上形成内生设计,体现了西藏地方手工艺自身丰富、独特的造型语汇与意义体系。“手工艺”强调“手”对“人造物”的实践活动,手工艺人通过身体实践获得技艺知识具有默会性、经验性、情境依赖等特点,明显有别于从书本或专业教育等渠道获得的显性知识,由此,手工艺知识成为一种默会的、具身性的经验知识,手工艺人的创作多半是“边做边想”,产品形成是设计与制作不分离的结果,这区别于工厂流水线作业的批量化产品”。在制造业和消费主义风行的当代社会里,手工艺的隐喻内容在于它表达了一种劳动方式和生活方式,一件手工制作的产品有其个性和独特性,在面向消费泛滥的商品市场,极致的手工制品是对劣质设计、过分设计和设计泛滥的回击。尝试对藏族手工皮艺品进行定制化设计开发,不仅强调了设计造物的集约精神,在注重功能适用的同时,更强调了工艺制作的环保精神,是对过度设计和消费输出的有效抵制。定制化手工皮艺品设计不仅有益于丰富当下的设计思维和设计生产,更具有示范精神和积极意义,同时这也是对当下绿色设计的呼应和匹配。

笔者与手工艺人、产品设计师组织团队进行皮艺产品定制设计开发,根据不同客户的消费需求,利用综合手段进行藏族手工皮艺产品开发,手艺人主要负责工艺技术指导,团队成员协调合作进行设计制作。如图5所示,不同款型的定制皮具设计开发,每一件作品都是不同的版型和风格,运用不同的皮艺制作技法,如皮革染色有涂晕法、平涂法、点染法,皮具锁边工艺则使用五金压边、编织法和手工缝纫法,皮革工艺品“小猴行李箱”则是用皮具制品的边角余料手工缝制成装饰物,手工皮艺的剩余皮料也多被制成小巧精致的挂件。由此,每件手工皮艺品都是独立的设计语言、新的语境,尽管现代主义设计在当今的商业消费领域仍是主流延续,但定制设计符合少数客户的审美嬗变和新的社会需求,更是藏族手工皮制碗套“因式造型”的精神所在。对藏族手工皮艺品进行个性定制的设计开发,不仅传承了藏族手工艺的价值观和精神智慧,还丰富了手工皮艺品的延展设计,量身定制,并不意味着奢侈炫耀,而恰恰是物尽其用、克制浪费的朴素情怀。

(二)手工艺研究价值

手工艺是我们这个民族数千年来延续不断的造物文脉,存在于乡土百姓的衣食住行和日常用度之中,承载着人们的审美情感、造物智慧和伦理思想。西藏的传统手工技艺、审美情怀、宗教伦理,无不暗示着人与自然、人与物的和谐关系,遵循于文化主体性和工艺特殊性的设计开发才是传承民族工艺的价值所在,以“手”为媒介的定制皮艺品设计,是对藏族生态造物的哲学体现,注重功能需要,强调设计与制作的合理性、环保性及艺术性。从道德设计的语境来看,手工艺蕴含的文化内涵和生态思想,对于当今的设计构想和实践创作仍具有现实指导意义。

结论

“物以载道”是我国的传统造物思想,“物”能映射地域的风土人情、文化形态以及民众的思想意识、价值准则。藏族手工皮制碗套是汉藏文化交融的物质形态,承载着民众的生活智慧、生态观念及和谐统一的思想,发掘传统手工皮艺的文化内涵和工艺手法,能够为手工皮艺品的设计开发和文化传播提供有益的哲学思考和理论依据,为保留民族本土文化的延续性,推动文化产业振兴有重要指导意义。

基金项目:四川省哲学社会科学重点研究基地现代设计与文化研究中心资助项目(项目编号MD17E004)

参考文献

[1]吴明娣.汉藏工艺美术交流史[M].北京:中国藏学出版社,2007:185.

[2]达仓宗巴.汉藏史集[M].陈庆英译,西宁:青海人民出版社,2017:125.

[3]达仓宗巴.汉藏史集[M].陈庆英译,西宁:青海人民出版社,2017:129.

[4]中国藏学研究中心、中国社会科学院民族学与人类学研究.藏族文物[M].北京:中国藏学出版社,2008:161.

[5]李旭.茶马古道各民族商号及其互动关系[M].北京:社会科学文献出版社,2017:5-6.

[6]廖东凡.雪域西藏风情录[M].北京:北京燕山出版社,1991:239.

[7]商子莊.藏式手工艺鉴赏与收藏[M].湖南:湖南美术出版,2010:88.

[8]宋春会:清末织绣品上寿纹装饰纹样研究[D].北京服装学院,2017:7.

[9]朱和平、邓昶主汉文藏族文献设计史料汇注[M].郑州:中州古籍出版社,2016:512-513.

[10]凌立.康巴藏族民俗文化[M].成都:四川人民出版社,2012:469.

[11]王建林.藏汉经济文化交流史[M].北京:社会科学文献出版社,2015:117.

[12]杨涛:藏族吉样图案视觉符号研究[D].昆明理工大学,2009:30.

[13]王艳云:西藏传统餐饮厨具设计制造中的生态意识[J].包装学报,2010,2(03):87-88.

[14]四川博物馆、四川大学博物馆科研规划与研发中心格萨尔唐卡研究[M].中华书局,2017:11.

[15]普智:罗布林卡珍贵文物综述[J].西藏艺术研究,2012,1(01):75.

[16]格桑多吉.藏饰:数字化藏族传统装饰纹样[M].拉萨:西藏人民出版社,2015:27.

[17]廖凡东.藏地风俗[M].北京:中国藏学出版社2014:108:

[18][法]福西永形式的生命,陈平译[M].北京:北京大学出版社,2011:47.

[19]张朵朵,风险中的具身知识:设计师介入地方传统手工艺的人类学反思[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2016(02):3640.

[20]陈志奎.“孤品设计”的历史渊薮与当代价值[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2018(01):183-192.[21]高健、王小元:传统手工艺在现代产品设计中的价值研究[J].哈尔滨学院学报,2017,1(38):123-125s

[22]周博:现代设计伦理思想史[M].北京:北京大学出版社,2014:134

[23]胡继艳:基于文化生态视角的传统手工艺传承研究[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2018,35(06):49-50

[24]张娜汪兰川韩啸藏族传统文化在纪念馆设计中的应用[J].设计,2016,29(17):154-155.

[25]王宏飞将现代设计融入传统手工艺[J].设计,2017,30(5):124-125.