名人物理学家阿尔伯特·爱因斯坦

编译 高斯寒

在爱因斯坦晚年时,尽管他对物理学的贡献变得越来越微乎其微和抽象隐晦,新闻媒体还是继续大肆宣传他涉足广泛的统一场论,仿佛它们是确证无误的科学突破。

什么是科学革命?答案得看你向谁提出这个问题。根据大多数科学史家的说法,真正的科学革命或重大突破是少之又少的。像量子力学这样超群绝伦的突破很可能会达到要求,但不计其数的其他科学进展会过不了关。另一方面,新闻媒体有着自己的想法。记者受制造头条新闻的压力驱使,对他们心目中重要和有新闻价值的科研成果推波助澜。在阿尔伯特·爱因斯坦的例子中,爱因斯坦在20世纪20年代就成为家喻户晓的名人,几乎所有他公开说过的话、公开做过的事都获得头条新闻的报道。

在爱因斯坦的事业早期,他收获的媒体关注是一次真正科学突破的产物:对1919年日食的观测帮助证实了爱因斯坦的广义相对论。科学界和新闻媒体都赞同爱因斯坦的工作改变了人类对空间、时间、质量、能量和引力的观念。不仅如此,在反犹排外的年代,具备全球视野的美国人受到爱因斯坦的吸引,认为他是一位直言不讳的外国科学家,具有全球视野。从那时开始,爱因斯坦就是个名人,因为他古怪的性格、激昂的行动主义和科学建树而得到曝光。

爱因斯坦的名人身份激励媒体继续宣传他曲折的理论研究工作,甚至当那些工作极少受到其他科学家支持时也是如此。科学界在很大程度上忽视爱因斯坦独自寻觅统一场论的工作,统一场论越来越偏离主流共识,其他物理学家逐渐将它视为毫无产出的荒诞理论。然而,媒体继续鼓吹爱因斯坦假定的科学突破,将他描述为典型的科学怪才。

爱因斯坦与媒体的关系中,科学家的名声战胜了他的工作内容。爱因斯坦试图建立统一场论,但因为缺少可行解(更别提实验证据了),他的工作一次次遭到怀疑。但是与同一时期其他物理学家的许多重要的实验和理论研究成果相比,爱因斯坦的工作获得远远更多的报道,前者的例子包括核物理和粒子物理学的进展。关于爱因斯坦的研究工作的价值方面,夸大的报道误导了众多读者。

改变世界的日食

除了第一次世界大战时若干关于爱因斯坦主张和平主义的简单报道,国际媒体首次提及爱因斯坦的时间与1919年5月29日获得的日食观测结果公布时间一致。两支英国考察队长途奔波去观测日食:一支队伍去了巴西的索布拉尔,一支队伍去了普林西比岛,那是西非海岸外的一个岛屿。著名天文学家亚瑟·爱丁顿(Arthur Eddington)率领了后一支考察队。

该年11月6日的会议上,英国皇家学会认为两支考察队的发现符合爱因斯坦广义相对论做出的“引力导致光弯曲”的预测。第二天,伦敦《泰晤士报》用头版头条宣告了结果:科学革命。宇宙新理论:牛顿力学思想被推翻。

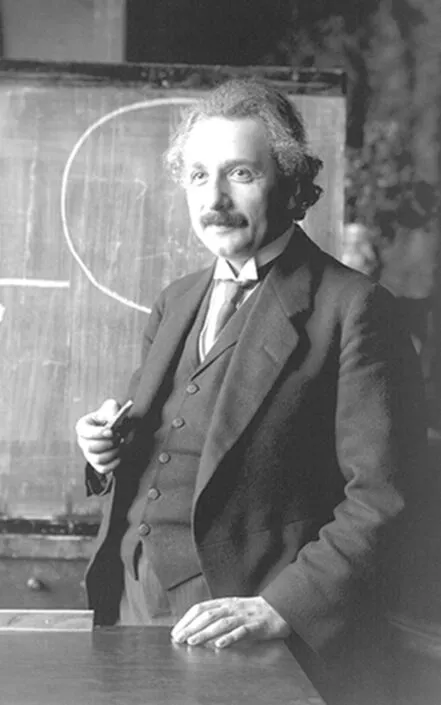

1921年时的阿尔伯特·爱因斯坦

报道很快传遍全球各地。第一篇《纽约时报》报道起了个相对克制的标题“日食表明引力变化:光线的转向被公认为在影响牛顿原理。划时代的成果受到欢呼”,刊载于11月9日的报纸上。但紧接着在11月10日的报纸上登载了一篇文章,用了更加令人惊恐的标题“天空中的光线都偏斜了:科学界人士或多或少因为日食观测的结果而激动。星辰不在它们似乎所处的地方或计算出的位置附近,但大家无须担心”。那个月的晚些时候,在《纽约时报》上出现了十多篇其他关于爱因斯坦和他的研究工作的文章或报道,主要是争论研究结果是否有根据,是否影响大家的日常生活,是否能被普通人理解。

一战后,美国主流媒体的科学报道大体上大幅增加。尽管《科学美国人》和《大众科学月刊》之类的专门化科学出版物已经吸引读者有数十年时间,化学战和对科学的其他军事化应用的兴起刺激了科学家,他们力求让报章更多地报道科学的善意一面。1919年里,美国化学学会启动了它的通讯社,开始发布介绍化学研究的新闻稿。

两年后,报业出版商斯克利普斯(E. W. Scripps)和著名生物学家威廉·里特(William Ritter)推出“科学服务”机构,旨在通过新闻报道和图片,增进科学的正面形象。到1927年时,《纽约时报》雇用了第一位专职科学编辑沃尔德玛·肯普弗特(Waldemar Kaempffert),给科学新闻报道带来更多声望。科学新闻已经成为媒体报道中不可或缺的一部分,爱因斯坦的逐渐成名恰好碰上媒体更为饥渴地寻找科学新闻素材的时期。

然而,几乎没有一位科学新闻记者接受过现代理论物理学教育。他们怎么理解得了爱因斯坦的较为深奥的研究工作?实际上,他们理解不了,于是他们要临机应变。他们极力称赞爱因斯坦理论的重要性,同时只能含糊其辞地解释给大众。读者开始将爱因斯坦的工作理解成基本上是神秘莫测的——甚至连科学新闻记者都无法完全弄懂。这种神秘感进一步助长爱因斯坦的名气。

爱因斯坦的名人身份使得他被请到全球各地发表演讲,其中包括1921年春季对美国东海岸的造访。他在哥伦比亚、普林斯顿和其他大学演讲,被邀请到白宫与沃伦·哈定总统会面。普林斯顿大学出版社根据爱因斯坦在那次美国之行中发表的科学演讲,出版了一本很受欢迎的书《相对论的意义》(The Meaning of Relativity)。1921年,爱因斯坦荣获诺贝尔物理学奖,这更是增添了他作为超级明星的名气。

什么仿射、精细理论!

到20世纪20年代早期,爱因斯坦早已着手考虑广义相对论的扩展,包括赫尔曼·外尔(Hermann Weyl)、西奥多·卡鲁扎(Theodor Kaluza)和爱丁顿独立提出的三个变体。爱因斯坦的目标是结合电磁性和引力,构成一种以几何方法描述两种现象的统一场论。正如历史学家杰伦·范东恩(Jerone van Dongen )所写,爱因斯坦希望将他成功应用的数学方法延伸到引力上,发展出一套描述几何场论的方程式。

阿尔伯特·爱因斯坦(左)与沃尔夫冈·泡利(右)在1926年于荷兰举办的一次学术会议上讨论论文

思考过这三种理论后,爱因斯坦对爱丁顿的所谓仿射理论最有兴趣。仿射理论改变克里斯托费尔联络的定义,克里斯托费尔联络也被称为仿射联络,是种数学实体,代表平行线如何沿着弯曲流形穿过时空的输送。那个定义赋予联络额外的灵活性,可能也允许它描述电磁势。

爱因斯坦发现爱丁顿的模型不完备,于是有志发展出他自身版本的模型。1923年3月,爱因斯坦向位于柏林的普鲁士科学院提交了一份新理论的草稿,这是他在远渡重洋去往日本的路上构想出的。《纽约时报》在3月23日的文章《爱因斯坦要宣布一项“甚至超越相对论”的理论》中大力宣传了他提交的新理论。这篇文章错误地暗示爱因斯坦已经找到一个解释地磁性的方法,而地磁性是一种当时的人类根本没有完全理解的复杂机制。

爱因斯坦在仿射理论上继续研究了两年。到1925年底时,他意识到,对于他提出的场方程组,他无法找到无奇点解(奇点是一个物理参数变得无限的点或区域)。他决定废弃他对爱丁顿工作的拓展。在接下来的数年内,他探索了不同方案,包括研究卡鲁扎的理论在内。

卡鲁扎的工作为爱因斯坦的场方程组增添了第五维度。一种名叫圆柱条件的额外数学约束阻止了对场方程组的直接观察。但那无法侦测到的第五维度允许方程组有空间容纳电磁项。在某些情况下,那些成分能表现得服从麦克斯韦方程组,从而提供了统一化的蛛丝马迹。然而,在坐标的一般变换下,理论并非一成不变,而要让理论行得通,必须强加一个特别的坐标系,这点看起来人为而刻意。它也没有得出在物理学上有现实意义的解答。

然而,瑞典物理学家奥斯卡·克莱因(Oskar Klein)独立地试图研究五维统一场论,爱因斯坦部分受到克莱因发表成果的激励,在1926和1927年间花费部分时间探究了让卡鲁扎的想法实现的方法。

遥远平行性

1928年,爱因斯坦被诊断出心脏病,医生规劝他多休息。在他康复时,他研究了一个名叫“遥远平行性”(distant parallelism)的统一化想法,该想法提出在时空的每个点之间建立独立的联络网,作为标准广义相对论关系的补充。1929年1月初,爱因斯坦提交一份论文给普鲁士科学院,并发布了声明。尽管论文仍然十分初级,缺乏实验证据,可《纽约时报》还是在1月12日刊登了一篇介绍它的头版文章,宣称“爱因斯坦本人认为它是他对人类做出的最最重要的贡献——从科学原理角度来说,比相对论更为重要”。

普林斯顿高等研究院的富尔德堂,阿尔伯特·爱因斯坦曾经在这儿拥有办公室

爱因斯坦的论文《关于统一场论》发表在1月30日的《普鲁士科学院会议报告》上。三天之内,首印的1 000本期刊抽印本就售罄了,另有1 000本很快印刷出来。随后不久,《自然》杂志的“新闻与观点”板块刊登了一篇更容易读懂的记述,文中引用了爱因斯坦的一句话:“现在,但只有到现在我们才知道是同一种力让电子绕着原子核以椭圆路线转动,推动我们的地球以一年为周期绕着太阳转动,也是它给我们带来光和热,是它们使得在这颗星球上出现生命变得可能。”

随着爱因斯坦50周年诞辰的临近,他的新想法迅速地变得炙手可热,起码在大众传媒中是这样。那一年,《纽约时报》刊登了将近12篇关于遥远平行性的文章,比得上它对1919年日食观测结果的报道力度。尽管到那时,物理学界的大批成员都关注于量子力学和相关场,对于爱因斯坦建立统一场论的企图没有兴趣,记者还是尽力获得至少一些物理学家的反应。纽约大学物理系讲席教授哈罗德·谢尔顿(Harold Sheldon)的意见是:“这个理论所暗示的种种值得探究之事中,包括了诸如让飞机在没有发动机或航材支援的情况下保持于高空,就像毫不惧怕跌落地迈出舷窗进入空中,或是去往月球之旅……”

少数几位学识渊博又始终跟随爱因斯坦统一模型的物理学家之中,有一位是沃尔夫冈·泡利(Wolfgang Pauli)。爱因斯坦将泡利视为重要的讨论对象——他为人坦诚、一丝不苟、要求严苛,但常常是正确的。让爱因斯坦气馁的是,泡利在遥远平行性中发现许多破绽,包括它无法匹配广义相对论的关键预测,譬如引力导致光弯曲的预测。它也无法匹配麦克斯韦方程组所描绘出的电磁预期特征。最终一点是,它没有将从狄拉克方程式获知的关键电子性质纳入考虑。

1929年12月里,泡利写信给爱因斯坦:“我愿意和你打任何赌,你最迟会在从今天算起的一年内放弃整套遥远平行性理论,正如你之前放弃仿射理论一样。我不想以继续这封信的方式来刺激你出言反驳,所以不要拖延遥远平行性理论的自然衰亡方式。”

泡利私下告诉帕斯库尔·约尔当(Pascual Jordan):“爱因斯坦据说已经在柏林的学术讨论会上倾吐了许多关于遥远平行性新理论的可怕胡话。他建立的方程组与麦克斯韦理论没有丝毫的相似之处,这一事实被他当成论据,证明它们以某种方式与量子理论扯得上关系。他用这种荒唐说法,也许只能打动美国记者,甚至连美国物理学家也打动不了,更不用说欧洲物理学家了。”

泡利察觉,对爱因斯坦的工作最感兴趣的人会是美国记者,他的观察正中靶心,完全正确。美国新闻业中有种利用夸张的新闻来兜售报纸的传统,这点比欧洲新闻业要明显得多。美国的报纸似乎甚至没有注意到爱因斯坦之前企图建立统一场论时的失败、可行解和实验证据的缺失,也没留意到他的理论的其他缺陷。记者实际上将它们与广义相对论放于同一类,而广义相对论事实上早已通过多项关键测试。尽管泡利对于统一自然力一直感兴趣,但他仍然对媒体呈现这些念头的方式冷嘲热讽——比如说,后来维尔纳·海森堡(Werner Heisenberg)在20世纪50年代后期提出一种同样未完善,也没有证据支持的统一模型,泡利同样嘲笑了媒体对其大肆报道。

爱因斯坦起初认为泡利对待遥远平行性太过严苛,他没能看到理论的优雅一面。然而,在继续探究了一年这个概念后,爱因斯坦不得不承认,泡利是对的。从20世纪30年代直到40年代早期,爱因斯坦探索了卡鲁扎理论的各种变体。1931年1月23日那天的《纽约时报》关注了他的新研究方向,甚至没有提及旧方向的失败和新方向的初级状态。爱因斯坦在加州理工学院开了一次研讨会,讨论他的一个羽翼未丰的研究想法“五维投影几何”,之后《纽约时报》报道说:

阿尔伯特·爱因斯坦将解开自然最深处秘密的一把钥匙呈现给一班卓越的物理学家与数学家,那便是这颗世界闻名的大脑最新且最伟大的创造——统一场论。

理论物理学家宣称,这个最为简单的理论会解释太空和宇宙中的所有秘密……

爱因斯坦博士解释说,基本方程式被交给数学家们继续研究破解,好为实验工作提供方程式。他揭示道,他的统一场论的实验证据早已经近在手边,存在于它对弱电磁场和引力场的实验结果的应用中。

换句话说,文章断言爱因斯坦已经发展出一种检验理论是否正确的测试方法,具体涉及荷电粒子在电磁场和引力场下的行为。事实上,爱因斯坦并没有做到。这篇文章是又一个例子,展现媒体如何夸大其词地报道爱因斯坦在大统一理论上的仅仅一次尝试。

高等研究院里的隐士

1933年,当纳粹政权在德国篡权后,爱因斯坦接受了位于新泽西州的普林斯顿高等研究院的一个职位。他在那儿放弃了投影几何,与不同助手一起尝试钻研不同的五维统一理论,那些助手中包括了瓦尔特·迈尔(Walther Mayer)、彼得·贝格曼(Peter Bergmann)和华伦泰·巴格曼(Valentine Bargmann)。高等研究院院长亚伯拉罕·弗莱克斯纳(Abraham Flexner)热心地守护爱因斯坦的隐私,在30年代中后期,相对而言较少出现关于爱因斯坦和他的科研的新闻报道。

这样与世隔绝的状态和爱因斯坦以前造访美国时相比形成鲜明反差,当时爱因斯坦的众多公开演讲和巡回活动使他与摄影师、记者有远远更多的接触。甚至在20年代后期的柏林时,记者也热切地采访他,当爱因斯坦想要安静地在私宅里庆祝自己的50岁生日时,一名记者还在那儿找到了他。

1939年3月,也就是弗莱克斯纳行将卸任院长一职时,爱因斯坦庆祝了他的60岁生日。到那时候,读者们对于他的毕生探求有何进展倍感好奇。一位来自纽约的记者路易斯·利维克(Louis Levick)代表全美科学作家协会,得以抓住一次采访机会。爱因斯坦告诉他,他与合作者彼得·贝格曼、华伦泰·巴格曼一道即将得出最终理论。利维克的报告被引用于1939年3月14日的《基督教箴言报》文章《爱因斯坦即将发现新理论》。

爱因斯坦的自信并未持续太久。在1945年,他与造访高等研究院的泡利合作了一篇论文,提出五维度理论缺少无奇点解。那个结论一劳永逸地平息了爱因斯坦对五维理论的热情。研究回到了起点。

两年后,爱因斯坦的一位好友及合作者埃尔温·薛定谔(Erwin Schrödinger)成为竞争者。他当时住在爱尔兰,向爱尔兰皇家学院宣布了他假想的统一理论突破性进展。国际媒体大力宣传薛定谔的理论;1947年1月31日的《基督教箴言报》刊登文章《都柏林人胜过爱因斯坦》。

当一位记者要求爱因斯坦回应时,爱因斯坦发表了这则揭露媒体煽情性的声明:“以煽情的词汇做出的这类报道给予普罗大众误导性的观念,歪曲科研的性质。读者得到的印象是每过五分钟科学就会有一场革命,有点像一些政局不稳的小共和国内爆发的政变。在现实中,理论科学有一点儿进展的背后,是连续几代的绝世天才在用不懈的努力为其添砖加瓦,而对自然法则的更深入观念的研究进展是如此缓慢。诚实的报道应当公正地反映科学工作的这个特征。”

毕生的理论

二战之后,当公众获知是爱因斯坦和利奥·西拉德(Leo Szilard)在1939年写给富兰克林·罗斯福总统的信件帮助说服美国政府启动曼哈顿计划后,爱因斯坦作为超级明星的地位甚至变得更高。他受到广泛的赞扬,因为他预见到原子武器的强大威力,也因为他提出了质量-能量转换公式。但也是同一种联系让爱因斯坦圣徒一般的资历失去光泽。无论如何,他早已变成一位与核子时代开端紧密联系在一起的科学家。

在大众媒体中,爱因斯坦变得与一个人紧密相连,那人就是曼哈顿计划的科学主任奥本海默(J. Robert Oppenheimer),他在战后担任高等研究院的第三任院长。虽然奥本海默远远比爱因斯坦更加务实,可他也有神秘的一面,譬如他对印度经文的兴趣,他孤身穿越沙漠的徒步之旅。按照科学史家戴维·赫克特(David Hecht)的说法,这些特征以相似的方式给奥本海默带来可观的媒体关注,被当作“科学偶像”。

然而,奥本海默以可靠的主流科学而闻名,作为一位卓越的管理者受到称赞。相比之下,爱因斯坦的统一场论工作深奥难解、不切实际,脱离实验结果,这只会强化他作为神秘人物的形象。爱因斯坦的数学论证变得越来越神秘和生僻,他的研究结果与主流研究越来越脱节,他作为一个孤独的真理探求者的普遍印象就越来越牢不可破。

从40年代后期开始,随着爱因斯坦接近70岁的年纪,他研究起另一种统一场论方法的变体,他称其为广义引力论。它是一种四维方法,而不是五维的卡鲁扎-克莱因方法,在某种程度上是他早先的仿射理论的变体。在1948年1月的《现代物理评论》上,爱因斯坦发表了广义引力论的一个版本,毫无夸耀地表示:“和以前介绍的理论相比起来,它在清晰方面有着一些进步。”

1950年3月,普林斯顿大学出版社计划推出《相对论的意义》第三版,出版时间差不多碰上爱因斯坦的71岁生日。按照合同,爱因斯坦得要为每一版更新他的著作。对于第三版,他同意提交一份新的附录,告知读者广义引力论的情况。普林斯顿大学出版社的社长小达塔斯·史密斯(Datus Smith Jr.)和编辑小赫伯特·贝利(Herbert Bailey Jr.)指望这份记录了爱因斯坦近期在统一场理论上的努力的附录能推动大众对这本书的兴趣,并希望它能推动该书销量。

史密斯和贝利起初并不知道,爱因斯坦已经独自与《科学美国人》杂志达成协议,要撰写一篇关于广义引力论的文章。1949年12月,史密斯与其他人获知爱因斯坦的计划,而这有可能让公众对图书的兴趣转向那篇文章。普林斯顿大学出版社感到必须迅速行动,保卫它与爱因斯坦新理论的联结。

那一年,美国科学促进会(AAAS)的年度科学展览会于12月在纽约斯塔特勒酒店举办,为普林斯顿大学出版社提供绝佳的机会来宣布新书。普林斯顿大学出版社在科学出版商区域预订了一张台子,那么它可以展示图书目录中的一些书,其中包括《相对论的意义》第二版。为了宣示主张,编辑们发布了一份简短的新闻稿,宣布爱因斯坦的终极理论会在即将问世的第三版里发表。他们也展示了爱因斯坦准备的新附录的机打原稿的副本。新闻稿提出勇敢无畏——但总体未经证实的主张——称“这份惊世绝俗的论文可与《相对论》最初的出版相提并论,成为科学成就的里程碑”。

通常,记者们会从这些出版商的展台旁走过,看都不会看一眼。但因为这与爱因斯坦有关,国际出版社见到这份声明立刻都扑了过来。记者渴求具体信息。1950年1月2日的《爱尔兰时报》有篇文章宣称爱因斯坦的新理论过于神秘,只有薛定谔和其他少数才华横溢的物理学家才能看懂:“遗憾的是,爱因斯坦博士独自在这个研究领域里,仅有世界其他地方的十多位人士能成功地勉强通过包围住它的障碍物……这支队伍中的人类也许能读懂和解释新理论的一些方面,而爱尔兰是幸运的,只要有一位爱尔兰公民薛定谔博士属于这支精挑细选的队伍。”

1934年的《匹兹堡邮报》头条新闻将爱因斯坦与驾驭原子能的尝试联系起来

著名科学作家林肯·巴尼特(Lincoln Barnett)碰巧参加了美国科学促进会的大会,他是《宇宙与爱因斯坦博士》(1948)一书的作者,是这位著名物理学家所欣赏的传记作家。他注意到爱因斯坦新书稿的消息,在《生活》杂志上写了篇文章介绍大会上对爱因斯坦新理论宣布的反应。让普林斯顿大学出版社编辑们惊讶的是,《生活》杂志的文章里没有提到新版本即将问世——巴尼特为此最终向他们道歉。

1月初,爱因斯坦决定修改附录里广义引力论的一些细节。他发给出版社一份修订后的手稿,这就推迟了图书的制作过程。几周后,爱因斯坦注意到方程式中的一些排版差错,告知了出版社。等到那时,已经为时已晚,无法停止印刷;出版社只得印刷额外的勘误页,在每一本第三版中放入一张勘误页。讽刺的是,被大肆宣传的“终极”方程式结果像一根不断移动的球门柱,受制于一次又一次的修改。

1950年2月15日的《纽约日报》上登载了一篇文章《爱因斯坦出版了他的“最重要理论”》。记者威廉·劳伦斯(William Laurence)宣称,“他的最新智识成果也许能向人类揭示有巨大的、超出想象的力量仍然隐藏着”。与之前的几次报道一样,这次也有轰轰烈烈的宣传,而对爱因斯坦追求统一理论时的连番受挫几无讨论。

最终,1950年4月号的《科学美国人》杂志上出现了爱因斯坦的那篇被大家期待良久的稿子《关于广义引力论》。尽管有所增加,但文章大约仅有1/3试图解释新理论的基本原理。剩下的部分是一段浓缩版的科学史,介绍原子论、光学、麦克斯韦电磁理论和相对论之类各种各样的主题。爱因斯坦在文章中略带嘲讽地解释:“至于我最新的理论工作,在大群的读者对科学感兴趣之前,我感到不应当给出详细的描述。只有那些已经由实验确证无误的理论,才可以给出详细描述。”

《相对论的意义》第三版的封面

警世故事

爱因斯坦在1955年4月18日逝世,他对统一理论的探寻始终未能完成。然而,他在统一理论上的最后尝试被记录在第五版的《相对论的意义》中,这本书在爱因斯坦过世后,于1956年出版,此后也多次重新出版。对于爱因斯坦在理论上的最后努力,主流媒体报道得相对较少。不过,《纽约时报》在1955年5月2日刊登的一篇文章指出,爱因斯坦的笔记和计算中有一页缺失,遗产方正在寻找。该篇报道声称,缺失的笔记包括了一行意义未知的方程式。

就算轻描淡写的话,爱因斯坦与媒体之间的关系也是错综复杂的。报纸的报道为爱因斯坦带来名气,使得他能全球周游,公开演讲,推动他的事业。然而,爱因斯坦作为爱护隐私的人,逐渐怨恨起记者的众多打扰行径。就算是这样,他也没有自我封闭,没有拒绝对外聊他的工作;他享受与广泛的受众分享他的想法,包括他对科学、哲学、宗教、政治和其他事务的观点。爱因斯坦本人一般都小心谨慎地不去夸大他在统一场论上的研究进度。然而,他常常将自己的工作置于这些尝试的历史脉络中,此举让记者有机会去断定他的贡献是历史性突破,或者至少是即将成为历史性突破。

但是,历史学家们不能怪罪爱因斯坦,因为记者们往往会夸大宣传爱因斯坦后来的工作,同时大体上忽视20世纪30—40年代里真正的理论物理学重大进展,譬如量子电动力学和粒子理论的巨大进展。他们料想读者希望了解一位大家熟悉的天才在做什么,而不一定想了解天才扬名立万的领域的真正状况。

此外,正如剑桥大学的约瑟夫·马丁(Joseph Martin)最近详述的,科学主题获得的媒体报道存在明显的不对称,一边是高能物理学和宇宙学这类被认为是前沿的学科,另一边是被视为寻常无奇的学科。获得报道多寡的一个关键原因在于,和尘世间可以触及的材料打交道使得它们的内在工作机理——它们也许是异乎寻常的,就像某些量子现象那样——看起来不那么奇异,也向我们提醒了这个世界的局限性。因此,爱因斯坦的影响深远但尚未证实的研究工作比更加寻常、根植于坚实的实验结果的成就引来更多的关注。

在爱因斯坦晚年,媒体聚焦于他独自一人的研究工作,这产生了几项影响深远的结果。在爱因斯坦之前,主流媒体的大多数科技报道都局限于迈克尔·法拉第、尼古拉·特斯拉、托马斯·爱迪生等名人的发明,从20世纪早期开始关注诺贝尔奖获奖者。爱因斯坦的名气促使对理论物理的报道增多,虽然是偏重于粒子物理学和宇宙学这类领域。

另一方面,爱因斯坦在媒体中的待遇业已导致理论物理进行研究和获得进展的方式一直遭到扭曲。记者往往会述说个人做出迅速突破的故事,而不是一批研究者以合作或相互竞争的方式一点一滴努力的故事。譬如说,以黑洞热力学为例,媒体颂扬斯蒂芬·霍金的工作,聚焦于霍金毕生的成就,同时又很大程度上忽视雅各布·贝肯斯坦(Jacob Bekenstein)的重要贡献。

传媒对爱因斯坦的报道是一则警世故事,告诫记者需要核查事实,甚至是对于杰出科学家的工作也一样。读者需要区分实验证明和夸大宣传的指引,或者至少要区分可检验的假设与夸大宣传。爱因斯坦使得传媒对理论物理的报道数量大幅增加,我们可以为此感谢他,但爱因斯坦被人视为源源不断的洞见源泉,这阻碍了对他后期工作的严格讨论。爱因斯坦的名气使得他对统一理论的探寻变得迷人——随着时间流逝,最终变得太过炫目,让记者无法倒退几步,批判性地检视他的研究结果。