五峰的高度

柯平

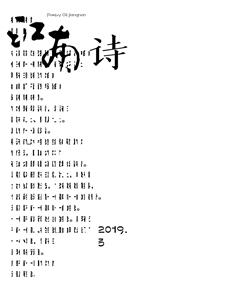

早些年在一篇文章里我曾经说过,本省的诗坛,相比其它省份多少有些不同,具体特征主要体现在两个方面,一是诗人队伍庞大,二是作品水准普遍较高。记得以前我自己刚写诗时,一个地方有个代表性诗人已经很不错了,如知道湖州有个黄亚洲,写诗也写剧本;绍兴有个张德强,在《星星》发表过组诗;舟山有个孙武军,是第一届青春诗会的受邀参加者;台州有个王自亮,也参加过青春诗会,是第二届;宁波有个张建红,才气横溢;嘉兴有个伊甸,上过好几次《诗刊》;杭州有二楼,即楼奕林和楼冰,都是艺术感觉细腻,很难学的。有些地方或许还找不出来,哪像现在这样不仅地市写得好的诗人很多,甚至下面的县里也要掰着指头才数得过来。《江南诗》编辑部慧眼识金,及时觉察并把握这种现实态势,邀请六位永康诗人以诗群方式集体亮相,于我心有戚戚焉。

我不清楚在当地担任要职的章锦水每天能有多少时间花在写作上,只知道他对文学的热爱早在一九八七年就开始了。当年在《东海》编辑部我们曾见过一面,尽管只是短短几分钟时间,谈的全是诗歌。可以毫不夸张地说,在浙江,只要你喜欢文学,写诗就是你的命。这既是区域文化的力量,也是个人气质所然。果然这以后他用心写诗,从早年充满抒情气质嘹亮的男中音,到现在浅斟低吟的随意发挥,其间的甘苦和专注可想而知。我不敢说他的诗写得有多么好,但只要一想到这个人在会议间隙或出差途中匆匆命笔,就能写出这样的水平,还是觉得相当的了不起,如下面的这首《塘里阶前绿》:

拾级而上,卑微低头,

还是惊醒了脚下的苔痕。

仿佛几百年未见,思念已被时光尘封。

石头都被流年煮烂了,

只剩一道绿光,在道上守候。

那个流萤般的人,

此时正提着灯笼,步履款款,

拐了两个弯,轻轻地来了。

煮石是个时间概念,典出南朝陶弘景《神仙传》。在实际运用中它还代表哲学和宗教,庾肩吾《东宫玉帐山铭》所谓“煮石初烂,烧丹欲成”,说的就是这种来自信仰的力量。因此,诗里那个提着灯笼的人,与其说是神灵现身,不如称另一个自己,或作者的精神化身更恰当。永远在路上,在行走,在探索,而那道神秘的绿光,在前方若隐若现,我们所有的努力都是为了能更接近它。

对杨方几年前放下诗歌改写小说的不满,无论私底下还是公共场合我都曾经有所表露。此次拿出来的作品不知是否新近创作,用作品告诉我们她私下里依然没有放弃,在默默地写着,我没有问过她,但感到意外和欣喜是肯定的。在技法和风格上,她或许是本省女性诗人里惟一能将性别特征减到最弱和最小的,这一点从十年前读她的《过黄河》时就有深刻印象。现在这个写出“没有谁想在黄河里洗清自己/每个人身体里的泥沙都比黃河沉重”的人,似乎找到了新的清洗灵魂的方式,在《雨中登广济寺》一诗里,我们看见她伫立寺庙一角,外表肃穆平静,内心波涛起伏,尽管节奏和句法方面受小说影响稍有散漫,那种虔诚的姿态依然动人,且有相当的深度和杀伤力:

人世的念想消散于无形

我知道我一低头,就会忘了全部

我一转身,今生就会变成前世

陈星光是个多少有些另类的诗人,真诚坦率,天趣自成。包括读书方面,他不看大家都叫好的书,只看自己喜欢并能看懂的书。具体到写作方法,也只重内力,不计招数,“其辞脱口而出,无矫揉妆束之态。以其所见者真,所知者深也”(《人间词话》),或者像金庸笔下的段誉一样,真正的功夫都是无意中体现出来的,而一旦有意求之反倒不得其法。严格地说,此次作品或许并非他实力的完美体现,大概只拿出了七成吧。尽管如此,他的性情,他的忧伤,我们已经感觉到了:

雨

雨掉在树叶上

她就那么站了站

就跳了下来

在叶上是绿

像一只只蜂鸟

如果足够寒冷

透明的翅翼就像一个人

白天的哀伤

更多的雨下在大地

像我走在孤独的人群中

没有人喊:亲爱的

她来过,无声无息

但雨抬高了沉默的湖面

……喑哑的雨

有人曾经跟我说,蒋伟文生在永康是有点委曲他了,若在别的地方可能早就成了大名。这话虽然有些调侃的意味,但当地好诗人多,难免有所遮蔽也是事实。尽管他自己不会这么认为,更不会有周瑜那样既生亮,何生瑜那样的感慨。由于偏爱他前几年的诗歌,即收入诗集《证据》(2012)《流水的诗篇》(2017)里的那些,相比之下此次的作品于题材方面有新的拓展,形式上也更为自由,尤以对思想性的挖掘迹象最为明显,是好是坏,一时说不上来,但一个已经相当优秀的诗人仍不满于取得的成就,孜孜不倦,上下求索,光这一点已足够让人肃然起敬:

春日的花园

早晨的阳光。没有风。时间仿佛

是静止的。篱笆墙

淡淡的影子。

你看见,一只蜗牛

黏附在路边石头的边缘。

它伸出触角,小心翼翼

舔着潮湿的光线。

它的身后留下一道亮晶晶的痕迹。

你犹豫了片刻,站在那儿,

仅仅片刻:

就在你蹲下来

静心凝眸的那一刻

时光悄悄挪移了一步。

你抬起头,慢慢走出蜗牛的壳……

吕煊是本省先锋诗歌的长期探索者,他的诗风和他干过的职业一样令人眼花缭乱,近年似乎有志于历史题材的写作,语言朴素,思绪精湛,于平实的叙述中,往往隐含一种深沉的力量。如在《冬日奉献给我们的最后一片光亮》里,淮河显然不是作为河流,而以某种历史见证人的角色在作者内心掀起波澜。在历数了它的相关人事和故实后,以“戊戌年的冬天我和雪鹰路过淮河/阳光将河里的货船抬得很高”两句轻轻煞住,可以看出他长期训练积累的功力,同时也让接下去的叙述显得更为从容和开阔:

站在茅仙洞的山门前

转身眺望 山下一马平川的田野

曾经的古战场 适合被大风扫荡

风流的过往在一声叹息里随雾散去

倒是河水奔腾不息的呜咽 隱隐传来

似这个冬日奉献给我们的最后一片光亮

咏古诗的显著特色就是现实与历史融会贯通,难分难解,无论左思的《咏史诗》,杜甫的《蜀相》和《秋兴八首》,莫不如此,而非仅仅为古代的事件人物提供某种主观的解读,“祇今只有西江月,曾照吴王宫里人”——一种千丝万缕你中有我我中有你的关系,这才是作者应有的立场和视角。以这个要求来看,此诗应该基本是合格的。

最初从摄影集《原乡》《流浪高原的眼睛》认识的杜剑,诗歌仅仅只是一种权宜之计——作为某种图解——起到对照片内涵进行揭示和发挥的作用,这从他对自己的定位“一个喜欢看笔尖跳舞和听快门唱歌的人”也可看得出来。后来似乎尝到甜头,兴趣越来越大,文本也越来越结实,比如这次拿出来的新作《夏天奏鸣曲》,虽然只有短短七行,但无论结构和意象,都相当完美:

蝉鸣落在贝多芬《月光》奏鸣曲的E和 弦上

鸟鸣落在莫扎特钢琴奏鸣曲的G大调上

蛙鸣落在舒伯特奏鸣曲第一乐章的C 小调上

蝈蝈的叫声落在胡德夫《芬芳的山谷》上

还有一些未知的虫鸣落在马条,赵雷, 宋冬野,

莫西子诗某首民谣的木吉他上

有一朵木槿花的声音轻轻落在父亲的 草帽上

有一些俳句的味道,我指的是技法,漫不经心的思絮,落在一个具体的物象上,一首诗就这么产生了。它的艺术理论是王国维的情景说,而更深的源头可以追溯到释家的禅和偈子。“有一朵木槿花的声音轻轻落在父亲的草帽上”,在前面这么多铺垫后出现这样一句,既天然自成又充满玄机,可谓生命中不能承受之轻,或者说,这后面一句的份量,使前面那些本来很重的变得轻了。如果作者是清朝人,肯定会被归入神韵派。譬之这一派掌门人王渔洋《再过露筋祠》的结尾“行人系缆月初堕,门外野风开白莲”,也不会逊色多少。

但这顶草帽理应是永康本土产品,这个戴草帽在父亲也肯定是当地人氏。当时他或许在地头上劳作,或许赶集回来走在村外的小路上,这些并不重要,重要的是跟县城的所有人一样,不管任何时候,只要他愿意抬起头朝东北方向望,就能看到代表地方精神高度的方岩五峰,当年陈亮和他的朋友朱熹吕祖谦等就坐在那里谈经写诗,我注意到诗辑里有好几首诗都是献给这位地方伟人的,如章锦水的《方岩、方岩》,杨方的《古代的黄昏》,吕煊的《在铅山游鹅湖书院》,而在我的理解中,那朵木槿就该从那里飘下,在时间的风中回旋漫舞,轻轻落在父亲金黄的草帽上,然后被他儿子的镜头捕捉并写入诗里。这种文化意义上的传承既是微妙的,更是必然的。在此意义上说,今天永康诗群实力的强大理所当然,而期待会出现更多的诗人和佳作亦非奢望。