基于GIS的明清蜀地风水塔人文景观营建研究

袁 琳,王 瑶,袁 琳

(1.北方工业大学 建筑与艺术学院,北京 100144;2.清华大学 建筑学院,北京100084)

风水塔并非简单的指风水之塔,也并非按营建材料或年代、风格进行的常规类型之一.塔起源自佛教建筑,佛教自汉代传入中国,塔随寺生,佛塔这一形态也伴随佛寺的营建,多出现于城内佛寺或郊野寺院.随着佛教文化受到中国传统文化的浸润,塔的功能、形式以及文化内涵也逐渐发生演变:自明清以降,伴随着科举制度的发展,以及堪舆学说在民间的盛行,塔的营建越来越多与兴文运、补形势等文化诉求相联系,这一类型的塔,多由县官、乡绅主持或捐资建造,多冠以“文风塔”、“文笔塔”、“文兴塔”、“奎光塔”等名,选址多有所讲究,营建过程中注重协调环境的山形水势,因而往往成为地方的城市地标或文化象征.明清时期,这一类型的塔在中国尤其南方地区广泛营建,是极具中国文化特色的人文景观类型之一.为便于研究,本文将这一类型的塔统称为风水塔,关注于其单体形制、空间与环境特征以及人文意境的综合研究,探讨以风水塔为基础的人文景观的营建规律.并结合现有粤赣地区[1]与湘鄂地区[2]的风水塔的研究,对风水塔进行更加深入的研究.

1 明清蜀地风水塔概述

本文以明清蜀地作为风水塔研究的时空范畴.四川地处于长江上游,河流众多,西部崇山峻岭,地形起伏变化复杂,中部以成都平原为中心的城市群人文底蕴深厚,域内风水塔数量较多,可以进行统计学上的研究.年代上,则以风水塔分布集中的明清时期作为重点研究时段.

本文以《中国文物地图集——四川分册》[3]作为风水塔的基础数据来源.首先,从所有不可移动文物中筛选出古塔共计390 处.笔者将这390处塔大致分为两个类型,第一类为其营建与佛教关系密切的佛事塔,共计93 处,包括:(1)佛寺塔,表现为:具有明显佛教元素装饰或构件,坐落或曾经坐落于佛寺之中,具有佛教朝拜活动,共47处;(2)舍利塔及墓塔,共41处;(3)塔林,共5处;第二类则为营建目的与佛教关系不明显的塔,包括:(1)营建的“风水”目的较为明确的塔,共计92处,即本文所关注的对象;(2)字库塔共165处;(3)具有现代意义的纪念塔1处;(4)建造意义难以界定或史料记录较少而难以考证的古塔,共37处.

在具体的分类判断过程中,笔者对每一个塔的营建历史、建筑形制进行通读、综合考量从而判定其分类,遵循如下判断原则:但凡保存有舍利、佛像、佛龛的塔,笔者将其分类为佛事塔;无佛像、舍利等明显佛事物,仅塔身局部保留有如意、卷草等有佛教意味、但已在民间使用广泛的纹饰,这一类型的塔则纳入风水塔;而对于“风水”的营建目的,则主要通过塔的名字或地方志的切实记载来判断.分类过程中,发现两处宋塔同时具有风水、佛教文化双重意义,或为佛塔向风水塔过渡的案例,将来另作研究,当然,风水塔(中国塔)和佛塔的区别未必是清晰明确的,不少风水塔不仅形式采用佛塔的样式,甚至在塔身上也雕有佛像[4].

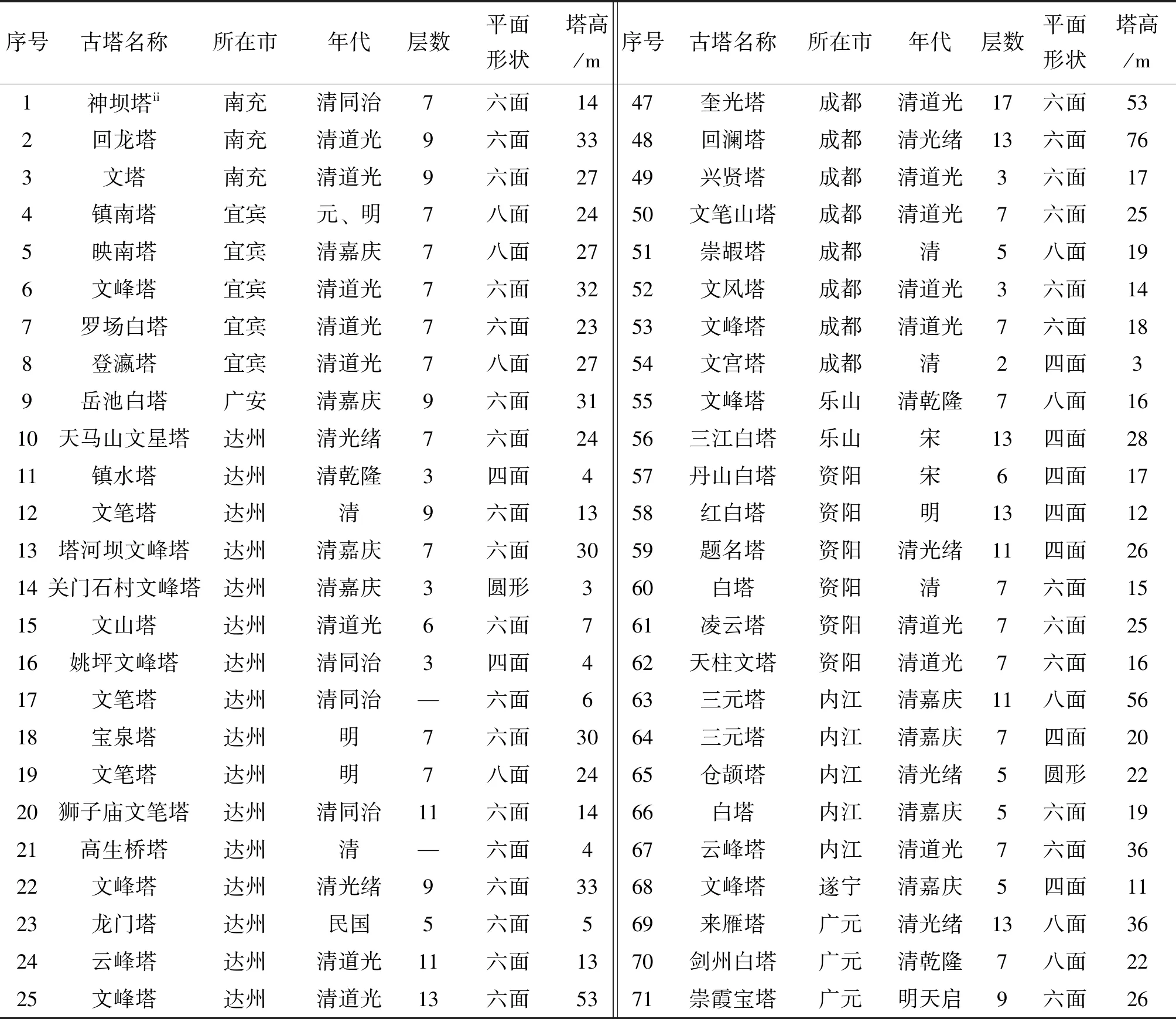

筛选后的风水塔详细信息见表 1.同时,根据《中国文物地图集——四川分册》提供的地址信息,结合Google Earth的航拍影像,笔者确定了大部分塔的位置,部分塔(表中灰底所示)未找到准确的位置,或异地迁建,这一部分塔在空间分析的部分则不列入分析.

表1 四川风水塔信息列表[3]

续表1

序号古塔名称所在市年代层数平面形状塔高/m序号古塔名称所在市年代层数平面形状塔高/m26庄子坝白塔达州清9六面1772回澜塔德阳清光绪13四面2227文风塔巴中清7六面2273南塔德阳明万历9八面3028文星塔巴中清光绪9六面1074南塔绵阳清雍正8六面2429河心白塔雅安清同治3六面1775宝川塔绵阳清光绪9六面1530红星文笔塔雅安清—八面776拱辰塔绵阳清光绪9六面2431塔子坪塔雅安清5四面1177反风塔绵阳清同治9六面1232大同文笔塔雅安清—圆形578文风塔绵阳清光绪13六面2533回澜塔iii阿坝清道光9六面2179凌云塔绵阳民国7六面1034河坝文星塔阿坝清5四面880云峰塔绵阳清道光7四面735木西塔阿坝清1四面181南雁塔绵阳清道光4六面2536白塔凉山清咸丰7八面2182云龙塔绵阳清咸丰9八面3937白塔凉山清乾隆7四面2383蜚英塔绵阳清光绪9六面3338文光塔自贡明7八面3084文星塔绵阳清光绪13四面2839回澜塔自贡清道光9八面5185南塔绵阳清嘉庆7六面1340江北雁塔泸州清7六面3086东塔绵阳明万历9六面2441锁江塔泸州明弘治7六面3087北塔绵阳清嘉庆9六面2542合江白塔泸州清嘉庆7八面4888谭氏风水塔绵阳清乾隆5六面743大旺寺白塔眉山清咸丰13四面4589镇蛇塔绵阳清同治9六面1944白塔眉山清乾隆5四面1490建华塔绵阳清咸丰5六面545修文塔眉山清嘉庆13四面3091飞跃笔塔绵阳清光绪3六面—46洄澜塔眉山清5四面1192云溪笔塔绵阳清光绪7六面31

2 明清蜀地风水塔的建筑单体形制特征

风水塔作为地方人文景观的构成要素,其本身的平面形制、高度、比例,一方面,在长时段的形制演进过程中,会留下所处时代的风格烙印,另一方面,在微小尺度上,会对当地的山水人文环境产生重要影响.因此研究之初是对于四川风水塔形制特征的分析.

2.1 平面形制流变

将风水塔的平面形制与营建年代进行关联统计,如图 1所示,宋代的两座风水塔即乐山三江白塔、资阳丹山白塔平面形制均为四面;明代的九座风水塔,平面形制为八面和六面的风水塔均有4座,仅资阳红白塔为四面塔.清代的风水塔数量最多,为79座.其中平面形制为六面的风水塔最多,占清代总体数量的59.5%.其次为四面和八面的风水塔,其所占比例分别为21.5%和15.2%.另外,清代还具有雅安大同文笔塔,内江仓颉塔,达州关门石村文峰塔三座平面形制为圆形的风水塔.民国时期的达州龙门塔和绵阳凌云塔平面形制均为六面.综上可见,四面塔的唐宋古制,在蜀地直到明清仍有传承;而明代开始流行六面、八面塔,至清代六面塔占据主流.

图1 营建年代与平面形制关联统计Fig.1 Associated statistics of construction age and plane form system

鉴于清代为风水塔营建最多的时期,笔者进而对清代营建历史与特征展开更小尺度时间段的统计,如图 1.从建造年代来看,有记载的清代四川风水塔的营建活动大概始于雍正时期,此后逐渐增加,至嘉庆、道光,风水塔营建达到巅峰,随后咸丰间回落,直至同治、光绪,风水塔的营建数量开始反弹,到光绪到达了清代第二个高潮时期.从形制来看,道光年间营建的20座风水塔中,六面风水塔有17座,占绝大多数,而清光绪年间营建的15座风水塔,有10处为六面,也占多数.因而可以看到在清代存在风水塔营建的两个高峰阶段,而六面的平面形制自清初即成为建造的绝对主流形制.

2.2 层数与高度规律

如统计图 2所示,最为明显的层数分布特征是,奇数层塔占据了绝大部分,这是塔的宗教、文化属性的解释,也与人们普遍对塔以奇数层为主的认知常识是一致的,另外,偶数层塔虽数量极少,但也存在有10处,除了部分断塔、残塔,余者营建缘由及兴衰变更不明,还需深究.

风水塔的层数与营建年代的关联性并不强.从总体的层数分布情况来看,七层塔数量最多,共计30处,占总数的32.6%,其次为九层塔19处、五层塔11处,十三层10处,上述四类塔共占总数76.1%.

从比例上看,五~九层的楼阁式塔在形象上疏密得当,坐落于山水间,与山共同构图的比例较佳,这也是从密檐为主的佛教塔转为楼阁式风水塔过程中积累的营建经验和营建手法,可以说,这正是明清以来人们熟悉的“中国塔”的最明显的形体特征.

图2 风水塔层数统计Fig.2 Feng Shui Pagodas layer statistics

3 明清蜀地风水塔的空间分布与环境选址特征

在不少地方志书相关记载中,风水塔的营建大多会冠以修补形势、兴昌文运、禳压水害之名义,但实际上,历史上一个地方的形势、文运、水运是否因为修建了风水塔而改变,已经很难进行科学、严谨的实证检验,定性地考察现存塔的所处环境,塔的选址、营建确实受到复杂的环境因素的影响,大到地形地势的构成和城镇的空间分布,小到地形、水系构成的微环境,都与风水塔的选址和落位有密切关系.

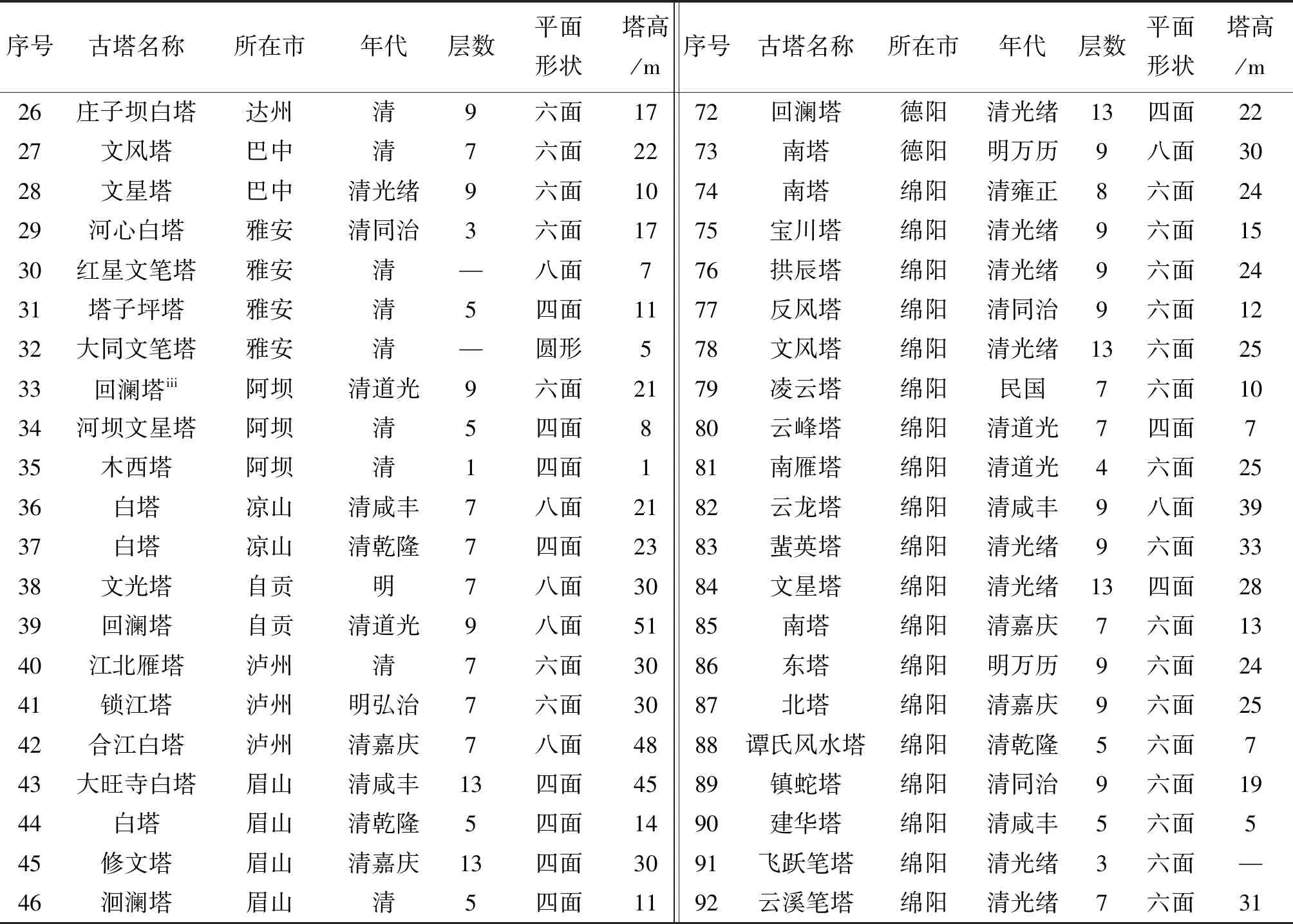

3.1 省域山水尺度的风水塔空间分布

将表1中能够找到位置的风水塔按坐标标于四川省地图中,见图 3,可见风水塔主要集中分布于四川中、东部地区,结合分布密度来看,尤其成都平原及周边地区形成一个密集分布区.这些地区都是人口密集、城镇密集、文化发达的地区,包括绵阳、成都、资阳、内江、宜宾、达州等城市,可见风水塔的分布和城市经济文化水平正相关的关联度.结合明清时期“两广填四川”的历史事件,和对应这一时期突然活跃的风水塔营建活动,可见伴随来自两广人口迁徙至此的,还有早可溯自唐末中原皇室、盛行于明清南方民间的堪

数据来源于《中国文物地图集——四川分册》;塔高数值四舍五入;因表中存在同名风水塔,为方便进行统计数据以及分析,下文以序号+名称的方式指代风水塔.

神坝塔建于我国西南最大水库升钟湖淹没区,在丰水期淹没于水中,在枯水期才展露水面.因此其地理位置难以准确定位.

2001年3月,回澜塔因修建紫坪铺水利枢纽工程而搬迁它处.

图3 风水塔分布图Fig.3 Feng Shui pagodas Map

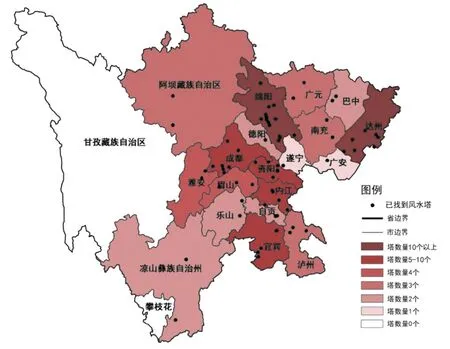

舆学说、风水思想和营建风水塔的文化传统笔者在上述空间分布研究中加上河流这一重要因素:在Google Earth中提取中国水系数据,叠加在四川地图中,如图 4,可见风水塔的分布集中在嘉陵江支流,涪江,沱江,长江,大渡河,香樟河,蒲江河和岷江支流两岸,风水塔与河流的密切位置关系凸显.另外,风水塔多分布于河流中下游,上游的风水塔数量较少.下游城镇众多、人口密集,城市生活和农业生产活动对于河流水势安定有非常实际的利益需求,也不难理解以“安定水势”为目的而进行的风水塔的营建活动.

图4 风水塔的分布与水系关系图Fig.4 Distribution of Feng Shui Pagodas and its relation with water system

3.2 微地形尺度的风水塔的空间分布

从地形图上看,风水塔所处地带多为四川盆

地及其周边的浅山上.鉴于这种大范围的多山环境,在Google Earth中,对上述地理位置清晰的71处案例进行定位,确定其经纬度坐标后,利用GDEMV2 30M分辨率数字高程数据,在ArcGIS中,选取以风水塔为中心,边长2 000 m的区域进行微地形尺度的高程和坡向的量化分析.首先,从绝对海拔(高程)来看,四川盆地海拔200~300 m,川西北高原海拔为3 000~5 000 m[5],而高程200~600 m之间的风水塔的数量为60处,占总数的84.5%.高程高于1 800 m的仅有凉山的两座白塔,如图 5.可见风水塔营建的大地理环境是趋同一致的.

其次,对风水塔的坡向分析.利用30 m精度的高程数据在以风水塔为中心2 000 m×2 000 m范围内生成山体简化模型,如图 6所示,产生了可以进行统计和比较的空间数据.从坡向图斑可见,大部分塔所处的400 ha内的环境坡向方向是比较复杂的,地形地势较为多元化.进一步考察塔所在的点所处的的坡向,对图斑分类出9种坡向:平面、东北、东南、西北、西南、北、东、南、西,经统计,位于平地和山地(包括丘陵地)的风水塔的比例大致为3∶7,可见山地风水塔还是占据主导地位;各坡向占比从多到少的前四位顺序为:西南向14.1%、东北向12.7%、西北向11.3%、南向10.0%,除了东向、东南向塔特别少,风水塔营建的坡向分布总体上是较为平均的,而如何解释东向、东南向塔较少的现象?在民间风水理念中,甚至不少地方志文献记载中,东南方位(巽位)被认为是文昌位,是文峰塔本推荐营建的位置.当然,这一方位的参考对象是塔所在地之“城”(而非塔所在之“山”),从视线设计的角度来分析,若要实现“从城东南远眺,群山之中有塔矗立”这样的视觉效果,则塔应在山、城之间,即塔在山之西北、北、西是较好选择,而东南恰是最不利的选择.

当然,上述分析是建立在30 m精度高程数据、并简化空间信息的基础上进行的,这一过程积累的误差或会影响分析结果;同时,分散到各个坡向的案例的数量仍然较少,还需要更多案例的验证.

图5 风水塔高程分析图Fig.5 Altitude Analysis of Feng Shui Pagodas

图6 风水塔坡向分析图Fig.6 Feng Shui pagodas slope analysis

4 明清蜀地风水塔的人文景观意象与空间策略

4.1 风水塔的人文景观意象

通过对风水塔的高度的实际统计和文献描述,可以感知塔作为古代城市和山水环境制高点的景观意象.

对已知层数和营建高度的87座塔进行统计,如图 7:平均塔高22.8 m,平均层数7.7层,平均层高约3 m;对于其中占比的72%的63座五、七、九层的塔,平均塔高21.8 m.这一高度范围在古代城乡建设中已经能够成为一方风景的绝对统领,更加上山体本身的高度和体量的衬托,不论对于城市还是郊野山水风光的意境创造,都能够起到一定空间范围里绝对的制高或点睛作用,如成都回澜塔,诗文中有“插天一塔锁江流”、“桥是弓,塔是箭,弯弓不射承天殿,射到春江江尽头”[7]之描述,可见风水塔这一类型的建筑在古代城市空间中的独特而重要的形象.

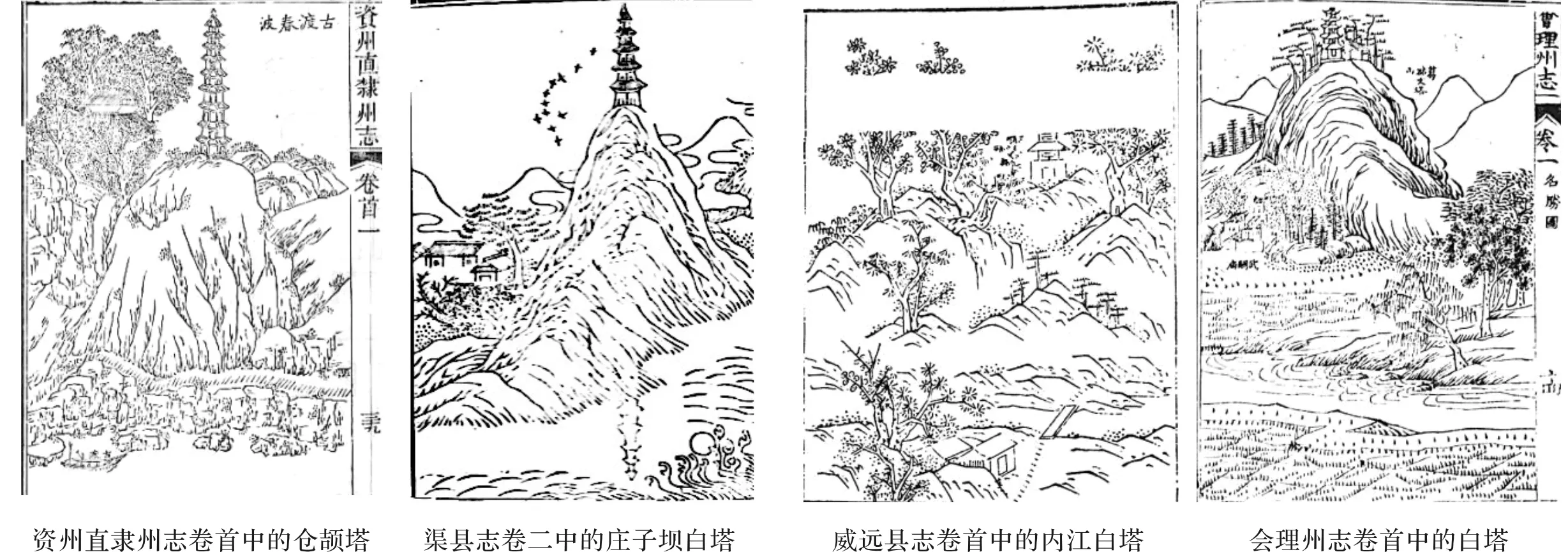

这种统领作用在古图中得到更加清晰的识别.在明清蜀地地方志的八景相关的山水舆图(图 8)中,风水塔多建置于高山之巅或流水之旁,与周围环境一并形成优美的景色,而塔是视线的绝对焦点;而在城市舆图(图 9)中,风水塔多位于城外近郊的高山与河流旁,并标出名字、甚至周边道路走向,是城市近郊的标志性景观.无论是在城市中遥看风水塔,还是在风水塔之上眺望城市,都可见风水塔的选址与城市有着重要的对景关系,风水塔与山水、城市遥相呼应,风水塔也成为重要的城市地标.也许正是“登高望远”、这一基本的景观功能,更加促成了风水塔“兴文运”的人文功能.

图7 风水塔高度统计Fig.7 Feng Shui Pagodas height statistics

图8 山水舆图中的风水塔[6]Fig.8 Feng Shui Pagodas in landscape Map

图9 城市舆图中的风水塔[6]Fig.9 Feng Shui Pagodas in landscape Map

4.2 风水塔的营建意义与空间策略

诸多四川地方志中记载了地方风水塔的营建经过、目的及空间意向.塔的营建多由当地文官、名士、乡绅提倡、筹钱或主持,如:绵阳拱辰塔为“光绪二十七年九月里人杨安荣、张朝选等倡建砖塔”,宜宾登灜塔是清道光三年知县梁如纲募建,如成都回澜塔:“明万历四十四年,州牧袁昭文始建镇江塔,郡进士杨伸撰碑记”.关于建塔的目的,多为补地势、增地望、壮人文,通过修塔壮一地之运势,而彰扬地方运势自然是地方官员的应尽之职责,甚至纳入地方官员考绩.

修塔以正形势、增地望的空间策略,一方面表现为于高地建塔,以兴文运.如民国《南溪县志》记载,镇南塔“县城对岸镇南山顶,挺秀如笔,其高插天”,又如《许源重修古镇南塔记》记载:“荣邑镇南塔,据城南龙头山之巅,邑人士曰,前明建塔以来,邑科名无少,替今忽中落,其塔弗缮故乎?侯盍新之爰鸠工补葺,高十丈有奇,凡十三级,与山无穷.嘉庆十四年八月.”此类塔多命名以文昌、文笔、文星、文峰等,甚至直名“题名塔”,以求金榜题名.地方学子多登高祈福,文人墨客多流连题名.

4.3 风水塔的营建意义与空间策略

诸多四川地方志中记载了地方风水塔的营建经过、目的及空间意向.塔的营建多由当地文官、名士、乡绅提倡、筹钱或主持,如:绵阳拱辰塔为“光绪二十七年九月里人杨安荣、张朝选等倡建砖塔”,宜宾登灜塔是清道光三年知县梁如纲募建,如成都回澜塔:“明万历四十四年,州牧袁昭文始建镇江塔,郡进士杨伸撰碑记”.关于建塔的目的,多为补地势、增地望、壮人文,通过修塔壮一地之运势,而彰扬地方运势自然是地方官员的应尽之职责,甚至纳入地方官员考绩.

修塔以正形势、增地望的空间策略,一方面表现为于高地建塔,以兴文运.如民国《南溪县志》记载,镇南塔“县城对岸镇南山顶,挺秀如笔,其高插天”,又如《许源重修古镇南塔记》记载:“荣邑镇南塔,据城南龙头山之巅,邑人士曰,前明建塔以来,邑科名无少,替今忽中落,其塔弗缮故乎?侯盍新之爰鸠工补葺,高十丈有奇,凡十三级,与山无穷.嘉庆十四年八月.”此类塔多命名以文昌、文笔、文星、文峰等,甚至直名“题名塔”,以求金榜题名.地方学子多登高祈福,文人墨客多流连题名.

另一方面的空间策略表现为于低洼处建塔,以镇水灾.与文峰塔相对,此类塔更多被称为“水口塔”,如三元塔、镇江塔、镇南塔等,塔名中包含镇压妖魔之意,为防水患而大多依水而建,尤其是于多水汇合处营建.如《灌县志》载:“岷山出其右廝数十绮交脉注西南,青城天仓诸峰磅礴蜿蜒,雄秀万壮,溪山合書川,所谓世出魁元者也.顾蜀自汉以来,为天下文渊薮,而邑人士崛起者寥寥,岂地不效灵歟,前朝有相地者曰邑南一面山水会合,其势下屈土壤之口,直当风门急如激矢风箭之忌,其在是乎宜建文峰塔以当其气.于是度地去城三里,有坝平衍而低,为邑城关锁处,邑人从其术,建石塔,其上字时掇巍科登显仕者踵相接.”

当然更多时候,补地形、兴文运、镇水口,这些营建的目的往往是综合、冠冕、甚至空泛的体现在古人的官方建塔纪文中的,而在具体的空间策略上往往因地制宜,有清楚的设计逻辑.如上文的灌县文峰塔,从塔名来看理应是位于高处的文笔塔,而从地方志中塔营建原因的描述上看,其空间策略却是低洼处建的水口塔.

5 结论

5.1 盛于清的蜀地风水塔营建,形成了有别于唐宋佛塔旧制的新流

或与始于康乾并持续百年的“湖广填四川”的重大移民活动同步,蜀地在这一过程中,经济得以复苏,文化得以与湘、鄂、赣等南方文化、习俗融合,形成了以成都平原城市群为中心的重要文化区域.此期间,蜀地风水塔的营建活动,一方面自明代起沿袭唐宋古制,流变为平面六面或八面的多种形制并行发展,另一方面,或也接受了并发扬了在湘、鄂、粤、赣一带流行的堪舆学说、风水思想和营建传统,从清初康乾到道光,风水塔的营建活动愈发形成规模,直至道光达到巅峰,并逐渐形成了平面六面、高五至十三层、楼阁式的主流形制,这一形制更具备典型“中国塔”的空间形体特征,与平面方形、密檐的佛塔有着迥然的差别.

5.2 蜀地风水塔的营建与“微山水”关系明显

从大尺度上看,蜀地风水塔多位于四川盆地及其周边的浅山区域,沿重要河流的主流及重要支流,都有风水塔分布.从塔所处2 km见方的微环境来看,风水塔的营建与山、水具关系密切,其中,山地风水塔与平地水口塔的数量比例大致为7∶3.山地塔多为文峰塔,塔作为统摄风景的制高点或视线焦点,位于山巅或山腰显著处;平地塔多为水口塔,营建于水流汇集之处,具有城市近郊的人文景观标志功能.

5.3 风水塔的人文意境价值当被重视

风水塔与山水具有紧密的空间关系,使其在传统城市空间营建中,具有重要的景观功能.不论是位于山巅还是水旁,风水塔以修长适宜的比例出现在风景优美之处,与城市形成对景关系.风水塔不仅体现中国传统文化,也是城市中重要的地标性建筑,还成为了城市优美的天际线.因此,对风水塔的营建及其空间分布规律的研究对当代城市与风景建设都具有重要意义.

值得一提的是,在多水的蜀地,依江、依水口处立塔的空间策略,常常形成一个城市里双塔锁江甚至一城三塔的城市意象.如宜宾的东山白塔、宜宾黑塔“黑白对峙”,加上旧州塔(此为宋塔)构成宜宾三塔;又如宜宾南溪的映南塔和镇南塔临长江东西“新”“老”对峙;又如资州唐明渡旁的高山观塔(三元塔)与仓颉塔隔沱江遥望,一并构成当地八景之一“古渡春波”,又如三台县东塔、北塔隔涪江双塔互映,又如自贡文光塔与富顺回澜塔的顺沱江东西遥对,等等.甚至若沿涪江、长江等大江一路盘点沿江城市,可谓城各有八景,景各含塔、江,形成若干条大尺度的风水塔人文景观带.而这些极具地方特色、饱含历史故事的人文景观,毫无疑问也是今天城市建设破解千城一面、恢复文化自信的宝贵财富和资源.

i 其一为广安市文笔星塔:《广安州志》有载:文庙对山鹤岭上,宋安丙建有塔,矗立如笔,旧名“文笔星”.南宋资政殿大学士主持建造(文人士大夫)、外形和命名有“文笔”的附会,所以建造的过程都充满了祈文运的意味.但塔的形制仍沿袭了佛塔的常用元素:平面四方形、密檐,并有“舍利”、“佛牙”的镌刻,此宋塔能看出塔的功能从佛教向祈文运的过渡;其二为宜宾旧州塔:方形十三级密檐式砖塔.在形制上是典型的佛塔,具有所谓的缅甸塔风格,但后世逐渐形成了宜宾三塔之一,成为宜宾市重要地标,位于旧州大坝上,有水口塔的意味,也具有点缀风景的功能.

ii 神坝塔建于我国西南最大水库升钟湖淹没区,在丰水期淹没于水中,在枯水期才展露水面.因此其地理位置难以准确定位.

iii 2001年3月,回澜塔因修建紫坪铺水利枢纽工程而搬迁它处.