“他者规训”还是“自我规训”:对健身行为的重新解读

沈锦浩

(华东理工大学社会与公共管理学院,上海 200237)

1 问题的提出:健身热潮何以兴起?

2009年初,为了进一步激发民众健身意识和健身热情,经国务院批准,每年的8月8日被定为“全民健身日”。如今,全民健身已上升为国家战略,体育健身成为社会新时尚。2017年参与体育健身赛事活动总人数超过1亿人次[1]。2017年,国内参加马拉松比赛总人次近500万、健身软件Keep在线锻炼人群高达1.2亿,体育社会组织全年举办各类比赛活动超过5 000场[2]。2018年的“全民健身日”前后,全国开展全民健身活动达到3 500场次,参与人数超9 000万人次[3-4]。种种迹象表明,健身已经融入到大众的日常生活中,全民健身时代已经来临。面对日渐兴起的健身热潮,我们不禁要思考人们为何开始热衷于健身?为回答这一问题,笔者首先回顾了以往社会学对健身行为的解读,并指出了其中的不足之处;接着,通过对健身房的田野调查,笔者试图从健身者主体性的角度出发,来理解人们的健身行为逻辑;最后,笔者对健身的意义与价值作了简要的讨论。

2 “他者规训”:片面化的解读

自柏拉图时代伊始,西方思想传统中就存在着一种身心二元论。在这种身心二元的分割下,身体相对于灵魂而言,是低级的、丑陋的、罪恶的,乃至是被遗忘的。笛卡尔将这种身心二元论带入了意识哲学中,受其影响,“身体”在社会学研究中一度处于一种“缺席在场”的状态,即“宣称要对之进行分析却又放逐边缘,力图要避开却总是避不开”[5]。汪民安认为,20世纪有三个伟大传统将身体拖出了意识哲学的深渊,在社会科学中重新找回了身体的“在场性”。其一是梅洛-庞蒂的身体现象学,其二是涂尔干、莫斯等人的人类学身体实践传统,其三是尼采和福柯的历史身体观与政治身体观[6]。如果说前两者还在试图超越身体与意识的二元对立,那么福柯就根本没想过调和这两者的关系,而是关注于“身体政治”[7]。福柯认为,身体和历史、权力与社会复杂地纠葛在一起,身体一直被知识、话语等隐蔽性力量所规训。这种被外在力量规训的身体观长期以来影响着社会学对健身行为的认识。

2.1 审美主义视角

身体审美观通常被认为是影响健身的主要因素。改革开放以来,随着中国的市场经济逐渐与国际接轨,西方的文化观念也跟着进入中国。西方的“苗条暴政”开始重塑国人的审美观,苗条的女性在中国越来越受到肯定和赞美,国家工业化时代的“结实浑圆”的铁姑娘形象不得不退出历史舞台。苗条、纤瘦等女性特质仿佛被铭刻在女性身上,迫使女性在男权社会的凝视下,用符合社会审美标准的要求改造自己的身体[8]。而男性身体同样没能逃出男权社会的改写和开发。为了展现男性的优越性,除了表现出勇敢、坚毅、独立等男性特质,男性也被要求打造出拥有肌肉、线条的阳刚之躯[9]。现代社会中形成了一套关于男女体形和特质的主流规范:女子应该纤细苗条、平滑流畅,显示出柔润之美;男子应该粗旷刚劲、肌肉分明,显示出力量之美。男性身体和女性身体一样,成为整个社会观赏和评价的对象。在这样一个“看”与“被看”的时代,身体被卷入到人类的审美实践,成为被赞美、被比较、被把玩的对象,隐形的权力正在依据某种审美主义话语,对身体进行着监督和矫正[10]。

2.2 消费主义视角

在审美主义话语的传播中,消费主义又与之达成了某种默契的合作。通过对特定的审美标准、身体外在形象重要性和身体维护观念的刻意宣传,身体的“审美欲望”被成功地转化为“审美消费欲望”,从而为消费经济提供了巨大的市场空间和利润空间。集指导、服务、设施于一体的健身房作为商品应运而生,人们开始接受这样一种观念,即在健身房这个“专业性”的场所中,通过购买训练服务、挖掘身体潜力可以改造自己有缺陷的身体。而在构建身体消费欲望的过程中,广告媒体的作用无疑是最重要的。广告媒体通过对明星和模特的身体的大力宣扬,为消费大众提供了一种关于美貌的参照体系,同时不断地暗示普通大众的身体是有缺陷的[11]。除此之外,健身房的“代用使用价值”也被不断地开发出来,健身成为一种文化意义和价值符号,甚至与身份认同联系起来。正如特纳所说的,“我消费故我在”而不是“我思故我在”成为今天社会大众自我确证和自我认同的核心[12]。健身消费使得身体的社会建构效果成为一种更具变化性与可塑性的资源,并且积极地参与到个体自我认同的建构中去[13]。

2.3 反思:健身者的主体性何在

总的看来,审美主义视角强调健身是为了符合时代审美的要求,消费主义视角强调健身是受到产业资本化的推动,虽然两者强调的重点不一样,但其实都认为身体的命运是被嵌入在历史、文化和社会进程中的。这种将健身看作为福柯所说的“身体规训”的观点,一般都立足于三点论据:其一,身体始终备受关注,遭受铭写;其二,规训的技术和手段没有本质变化,健身只是更隐蔽和更广泛的形式;其三,健身同士兵训练(典型的身体规训)一样,都带有目的性或功能性[11]。不可否认,健身本质上是一种身体规训行为。但客观地说,立足于福柯理论的社会学解读更多是将健身视为一种被外在力量所规训的行为,笔者称之为“他者规训”。当然,不能否认个人的健身行为可能会受到外在力量的影响,但这种纯粹批判性的视角其实忽略了个人的主体能动性,将个人看作是缺少选择、盲目服从的对象。此外,值得注意的是,以往研究大多数是理论层面的思辨,本质上是一种“客位解释”,即站在研究者自身的立场上来看待研究对象,其结果是难以真正理解研究对象的行为。而本文的研究思路是不带任何先入为主的观点,在经验层面上考察健身者的主观意图,从健身者自身的主体性来理解健身行为背后的行动者逻辑。因此,本文运用的是质性研究方法,这种方法正是当前体育社会学研究中所欠缺的[14]。

3 研究对象、方法与基本资料

本研究选取了两家健身房作为田野调查点。第一家H健身房是H大学体育馆内部的健身房,面积不大,设施相对简陋,收费比较便宜,主要面向中低档客户。校内健身房由于价格上的优势,因此很多学生经常来,甚至有些附近居民也会来。第二家F健身房是上海市的一家大型全国连锁健身中心,所处地段属于休闲娱乐区,交通便利,设施齐全,收费中等偏上,主要面向中档客户,附近居民、上班族构成了主要的消费群体,部分学生也会来。之所以选择这两家健身房,而不是单一观察一家,主要是出于三个方面的考虑。其一,两家健身房面向的群体有所差别,健身者在年龄、收入、社会地位等方面会有所差距,这样使得样本来源更加全面丰富。其二,在这两家健身房里健身的群体对专业性的要求不同,F健身房的管理更加规范,设施更加齐全,拥有专门的私人健身教练和行政人员,提供的服务更加专业;而H健身房仅有一名前台工作人员,管理松散,器材较少,前来健身的人不太追求专业训练,这样有助于更全面地了解健身群体的不同需求。其三是考虑到笔者自身的便利性和资料的可获得性。这两家健身房距笔者所在学校较近,可以减少调研的时间成本。此外,笔者自己近期开始在H健身房锻炼,笔者的朋友长期在F健身房锻炼,比较容易找到研究对象,并且方便观察、访谈,获取丰富的资料。

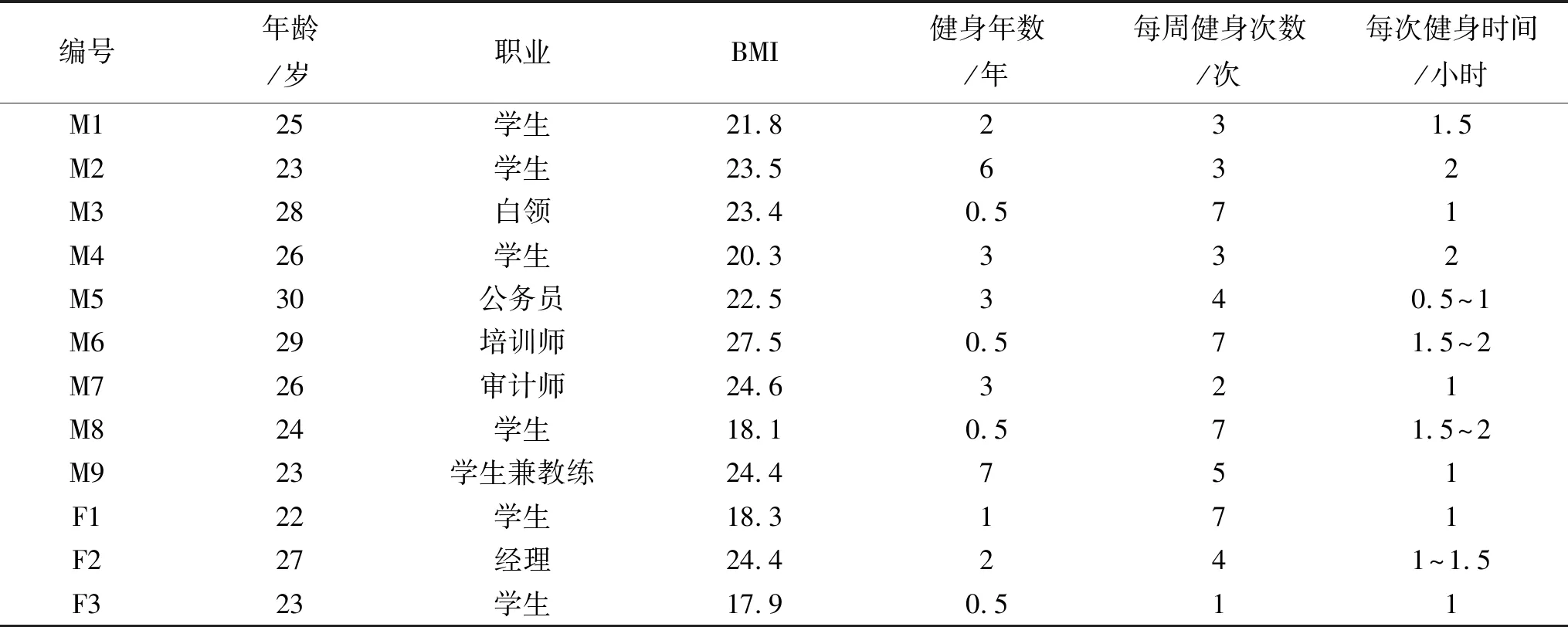

本研究采用质性研究中常用的参与式观察法和半结构式访谈法收集第一手资料。笔者以会员的身份进入两家健身房,研究从2018年6月一直持续到8月。在这期间,笔者先是利用参与式观察法来观察记录健身者的外在表现,如穿着、外形、动作等等。健身房的空间布局、人员流动同样为笔者所关注。在此基础上,笔者从观察对象中选取了12名健身者作为访谈对象,进行重点分析和呈现。选择这12人是基于三条标准,是出于差异化的考虑,以便了解不同健身者的动机和主观体验。第一条标准是体形。12人中,有1人是俗称的“肌肉猛男”(同时是兼职健身教练),3人属于偏瘦身材,3人属于偏胖身材,其余均为正常身材。第二条标准是职业。12人中,有7人是大学生,5人已经工作多年,这样能够同时兼顾到学生和社会人士,更全面地了解健身者的不同想法。第三条标准是性别。尽管有大量数据表明,健身房中的女性性别比例略高于男性,但是囿于性别身份,笔者未参与修身美体之类的以女性为主的项目。就直接观察来看,两家健身房的男女比例都约为8∶1,所以笔者仅接触到3名女性健身者(编号为F1—F3)。这可能是本研究的局限所在。受访者的具体情况如表1:

表1 受访者基本信息表

4 “自我规训”:来自主体的解读

4.1 身体感知与新健康观的生成

在以往的研究中,健身往往被认为是出于体形塑造的考虑或者是消费异化的结果。但是调研发现,很多人之所以会健身,其实夹杂着许多想法,不同阶段的想法也会有所差异。对于女性而言,减肥瘦身的确是早期健身的动力。比如,即将入学的研一新生F1在大三时就和同学一起在H健身房办了会员卡,但是没到一个月就放弃了。当她谈起健身的初衷时表现出了一种“自嘲”的状态:“女生嘛,健身当然是为了瘦啦!瘦一点穿衣服更好看!尤其是在夏天的时候,很多小姐姐腿都好细的,我和同学当然也想这样,就一起办了健身卡。不过,我们没过一个月就坚持不下去了,感觉太累了,而且没什么效果。”

女性健身的确与身体审美观相联系。在这样一个“以瘦为美”的时代,“我好胖”“我要瘦”成为许多女孩子经常挂在嘴边的话。健身房的专业服务为她们提供了科学瘦身的可能。受访者F2是一个一直想更瘦的女性,她表示,自己去健身房是因为里面有专业人士和专业设备,这样应该会比自己瞎练更有效果。但是就像之前F1一样,F2也就坚持去了两个月,现在只是偶尔会去健身房。反倒是F1,在考研期间每天坚持去健身房锻炼一小时,并且一直坚持到现在。谈及原因时,她说:“我考研的时候每天都坐在图书馆,坐久了感觉身体很不舒服,人没什么精神,学习也没什么效率,我就想反正办了健身卡,就每天去运动一下,让自己变得健康一点。”

健身为F1带来了身体状态和精神状态的巨大改变,这也构成了她继续健身的动力。她觉得,相比于整天坐着不动,“健身完之后,整个人的状态都会比较好,会感觉很舒服,学习也更有效率”。所以,她现在的追求不再是为了更瘦,而是为了更健康。她说:“瘦不瘦无所谓了,我现在没有想一定要瘦到多少斤,练出什么线条,我对这些没什么追求。我就觉得运动一下,出一身汗,洗个澡,人舒服点就好了,健康一点嘛!”

受访者M6也有同样的想法。M6是一家培训机构的中层领导,毕业之后巨大的工作压力使得他的体重大幅增长,现在他的BMI系数已经达到27.5。过胖的身体和相对空余的时间,使得他在半年前开始在F健身房健身。在谈到希望达到的健身效果时,他表示:“太胖肯定是不好的,不健康。但我也不一定非要瘦很多,健身之后肥肉可能会变成肌肉的。我就是感觉身体负担有点重,最好是能减减脂,出出汗,提高点身体素质,让身体更健康吧!”

从访谈中可以看出,许多行动者之所以选择健身,恰恰是因为之前身体感知到的“不健康”,这种不健康状态促使行动者选择一种新的生活方式。健身并不仅仅是为了“瘦”或者“壮”,而是成为个体获得健康身体状态的方式,被访者虽然对健身练就的外形有所期待,但大多数不再把外形视作健身的主要目的。在受访者的论述中,个人的外在形象远没有身体的健康感知重要,健康成为健身者的主要追求。在身体感知和健康追求的双重作用下,一种新的健康观在健身者中生成。这种新健康观不仅仅是Schulman和Smith所讨论的传统健康观,即对何为健康状态的理解[15],而是包括为达到健康状态应采取的行动。这种生成中的新健康观包括两个方面:“制造健康”和“恢复健康”[16]。前者主要指预防保健方面,后者则是指身体调节方面。这种新健康观至少包括以下三点内容:第一,健康与否来源于身体感知,与外形无关,健康可以视为一种人体舒适的身体状态;第二,为了健康,必要时应该对身体进行干预和管理,但出发点应该是自身的感知;第三,追求健康既有工具性色彩(如“提高学习效率”),又有价值性色彩(如“健康的生活方式总归是好的”)。

4.2 个人经历与自信气质的产生

在研究个体行为的时候,研究者一般都是从研究对象的当前状况出发来解释个体的行动。但其实,研究对象早期的个人经历也可能是重要影响因素。据笔者在两家健身房的观察,许多“肌肉猛男”的身高并不高,这似乎并不是偶然现象。通过访谈,笔者了解到这些人之所以热衷于健身,与他们早年被人欺负的经历有关。受访者M9是一个特别典型的例子,他在访谈中也向笔者吐露了早年受到的伤害。M9身高167厘米,体重68公斤,是H大学健美队成员,经常参加比赛,近期刚在全国大学生健美比赛中获得冠军。按照一般的看法,M9身高偏矮,体型偏壮,身高与全身肌肉看起来并不协调。谈起如何踏上健身道路时,他坦白道:“我从小身材就比较矮小。小学时候经常被人欺负,后来我就开始练俯卧撑,每天练20个。到了初中,就有一定基础了,有点胸肌和手臂力量了。高中以后,我就开始去健身房,想要系统地、专业地健身。大学以后加入了学校的健美队,觉得可以把自己的身材展示出来很好。”

在M9那里,健身并不是单纯为了拥有具有肌肉、线条的阳刚之躯,而是一种保护自己不被欺负的手段。与此同时,坚持健身带来的是明显的身体外形效果,强壮的身体、分明的肌肉和硬朗的形象,使得M9在日常生活中更加自信和有底气:“我强壮以后,就没人敢来惹我了。而且我以前本来很内向的,见到外人都不怎么敢说话,健身给我带来了自信。这倒不是因为我的肌肉,而是因为,最起码我有一项专项技能比在座各位都好一点,这样我感觉会好一点。”

这种健身带来的自信与强壮的外形息息相关,同时也和健身者内心的获得感与成就感紧密相关。M9今年刚刚大学毕业,他放弃了原来打算回家考公务员的想法,而是选择留在上海做一名健身教练,未来更是打算开一家健身工作室。虽然不是每个健身者都会像M9这样,将健身作为一份事业,但健身给人带来的改变确是真实可感的。M4的经历同样印证了这一点。

M4身高172厘米,体重60公斤,是一名在读研究生。除了身高不高之外,M4以前体质较差,经常生病,医生建议其加强锻炼,所以M4在大三的时候开始健身。在谈到健身带来的变化时,他骄傲地说道:“健身带给我最直接的体验就是,我这四年之内只感冒发烧过两次,再没生过其他病了。还有就是体形上的变化吧,以前有点驼背,走在路上有点萎靡,现在健身之后就改过来了,整个人很有精神,变得更加自信。”

即使很多人没有受欺负、体质差等个人经历,也还是不约而同地提到健身带来的自信。比如受访者F3认为:“健不健身很明显的,健身的人看起来会很精神,很有自信。”受访者M8也认为,健身之后“走在路上更有底气了,不会老是弯腰驼背,会更注意抬头挺胸,人也就自信起来了”。

总的看来,虽然许多健身者并非是因为自身的不自信而选择健身,但不少人都不约而同地提到了健身带来的自信。李荣誉等人的研究也发现了健身给男性带来的坚持、自信等美德化气质[17]。至少可以说,获得自信为健身者提供了坚持下去的动力。M9是特别典型的例子,他健身最初是为了保护自己,发展到后来,将健身视为自己的一种专项特长,从中获得了快乐和自信,并且充满信心地打算开拓自己的健身事业。这可以与王然的研究互为补充,王然认为健身者的自信常常建立在与其他健身者的对比之中,许多健身者是为了建构自己的支配性男性气质[9]。但是本研究发现,健身者的自信同样存在于与过往情况的比较之中。前者是一种共时性的比较,从这种角度来看,很容易将健身看作为被社会所规训的结果。后者是一种历时性的比较,背后是一种自我心态的转变,与他人并无太大关系。

4.3 运动爱好与身体机能的需要

健身本身是一个对身体不断规划和塑造的过程,健身者根据自己的需要对身体的不同部位进行管理。调研发现,除了身体感知和个人经历会促使行动者选择健身之外,个体自身的运动爱好也会使得健身成为一种功能性的需要。健身在有些运动爱好者那里起到了辅助性的作用,许多受访者刚开始只是喜欢某项运动,后来为了玩好该项运动才选择健身。M2是H大学的研究生,同时是篮球、游泳爱好者。M2表示,他健身就是为了打篮球和游泳服务的。“我就是想练壮一点,让自己打球、游泳的时候轻松一点,变强一点,耐力好一点……总的来说,我主要是喜欢运动,想要健身来辅助一下,才会去健身的。”

六年的健身经历也达到了M2想要的效果。他自信地说道:“在学校打篮球,跟我差不多身高的人,基本上没人能跟我对抗的。游泳的时候,别人游两圈就休息了。我游一个小时,中间不用休息的。能做到这些跟我这些年一直在健身很有关系。”

受访者M7和M5也抱有类似的想法。M7是某大型企业的审计师,同时是足球爱好者。M7从小就爱踢足球,但是工作以后感觉身体不如从前,没有了上大学时的状态,所以希望通过健身降低体脂率,提高身体素质。他说:“我一直都蛮喜欢踢足球的。以前踢得好,尤其是上大学的时候,算是巅峰状态吧。工作以后胖了很多,感觉自己体脂率偏高,明显没有以前的状态,发挥不出水平。所以我现在主要是想减脂,外形倒还好。”

M5是公务员,同时是网球爱好者。M5在健身时主要练的是哑铃、杠铃、引体向上等项目,跑步、游泳等有氧运动基本不练,因为“打网球对腕力、臂力的要求比较高”。

从以上叙述不难看出,三位受访者并非是一开始就喜欢健身,而是因为爱好某项运动而产生的提升身体机能方面的需要。由于没有做定量的问卷调查,笔者无法判断这类人群在健身者中所占的比重。但笔者依然可以断定,因爱好运动而选择健身的人不在少数。因为在访谈中,有些人虽然不是特定某类运动的爱好者,但是都提到自己本身爱好运动。受访者M1说:“我本身就挺喜欢运动的,想想就顺便健个身。”受访者M3说:“我以前就蛮喜欢运动的,平常就做做俯卧撑、深蹲什么的,健身就是运动嘛!而且健身房环境更好呢!”

上述论述其实揭示了关于健身的被忽略的附加价值,即对于特定运动的辅助功能。许多研究者往往将健身与身体资本联系起来,比如Warhurst等人的研究发现,身体资本对工作机会的获得以及在社会上取得成功变得越来越重要[18]。Fournier的研究则进一步发现,苗条而有肌肉是工作场所中的理想体形,这种体形能反映出员工的组织适应能力[19]。这种观点其实是将健身视为一种有助于获得工作机会、加速职场升迁的工具性行动,忽视了健身与个人价值性追求的关系。有些人健身是为了自己原本的运动爱好,有些人健身是一种惯习性行动,并没有过多的功利性考虑,不能一概而论。

5 结论与讨论

以往的研究通常将健身看作是受审美主义或消费主义的影响,对身体不断规训的过程。本研究发现,健身者之所以选择健身,至少还与三个方面有关,即身体感知、个人经历与运动爱好。概括而言,其实都与自我相关,这与Reischier关于跑步运动的研究结果一致[20]。研究证明,对于现代社会中的人来说,健身并非完全是福柯意义上的被权力、文化等外界因素强制的“他者规训”。健身者更多是在处理自我和身体的关系,这是一种积极的、主动的“自我规训”。这种“自我规训”可以认为是受行动者内心的某种驱动而自愿采取的身体治理术。不可否认,有些健身者在一定程度上受到了标准化的社会规则的影响,但在更大程度上起作用的,相信还是个人个性化的需要和主体性的追求。或者可以说,健身其实是一种融合了社会规则与个体需要的身体治理技术,两者对健身者的影响力因人而异。

还要指出的是,笔者在调研中并未发现有健身者明显受到消费主义的影响,这可能与调研地点属于中低档健身房有关。但由于笔者自身经济实力有限,无法进入高档健身场所,里面的情况还不得而知。此外,笔者还想强调的是,在大力推进全民健身战略的今天,学界不应一味地对健身作简单的、廉价的批判,而应当正视并肯定健身的实用价值。现如今,健身作为一种强身健体的预防手段应当被大力提倡,这是实现全民健康的重要途径和具体手段。而且本文的研究也证明,健身还有培养自信气质、发展运动爱好等附加价值。因此,学界应当重新审视健身的价值,在对健身展开合理批判的同时,也要肯定其对个人与社会的意义。