张艺兴重建张艺兴

我所经历的一切制造了我

张艺兴不喜欢自己的脸。这张脸曾给他带来耻辱。大约十年前,张艺兴在韩国做练习生。公司有给练习生长相做测评的机制,分A、B、C、D四个等级,由公司内部投票选出。三四十位男练习生并排站着,有人当众宣布结果,然后把名字、等级写在屋内一面大黑板上。张艺兴听到了他的等级:C级倒数第二。D级只有两人,也就是说,他的长相在全体练习生中排名倒数第四。

当时张艺兴身后还坐着一群女练习生。她们看着他,他感到丢人。那时他不到20岁。

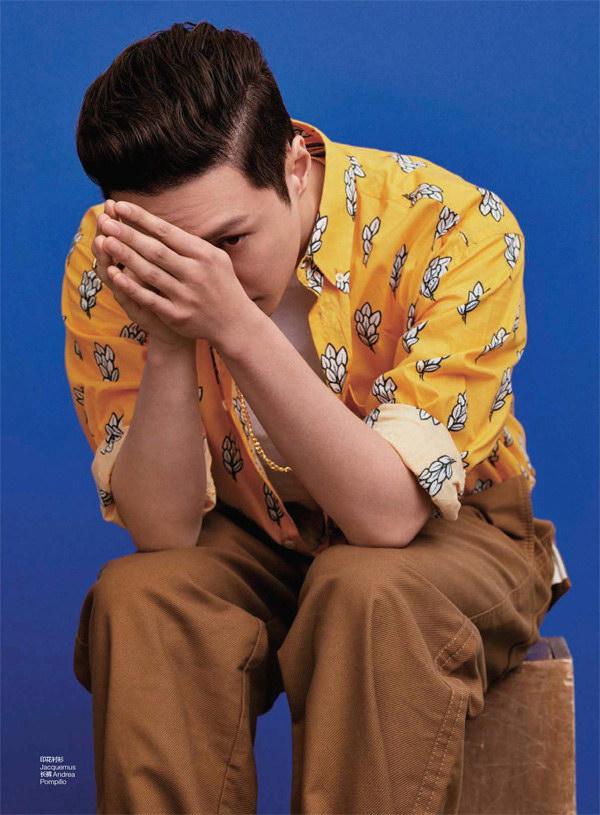

“个儿不高,长得不好看。”此刻这张脸没有带妆,能隐约看到黑眼圈。2018年平安夜,张艺兴开始了一次将近3个小时的自我袒露。

“我也不想当着这么多人的面知道我到底是个什么,我不想知道这些。”张艺兴说,“那些长得好的,我觉得是好,老天爷给你的条件好,但不代表你一定能成为什么样的。也谢谢他们给我打C了,让我能够清楚地明白自己到底是个什么样的人。”

在韩国严苛的练习生工业体系之中,张艺兴被告知一种评判结果:他没有长相优势。为了出头,他加强唱跳训练,这是他微博名“努力努力再努力”人设的肇始。他曾绑着两三公斤的沙袋和哑铃,边唱边练。舞蹈老师的要求是每天练6个小时,张艺兴给自己加量——12个小时、18个小时。在漆黑的夜里,他累得趴在地板上,汗水淌得满地都是。再睁开眼,就发现天亮了。

张艺兴总结练习生时期的感受,只说了一个字,“冷”。在他的自传《而立·24》中,他写道,有人问他在韩国那两年的生活是什么颜色的,他说,没有颜色。

3年练习生生涯后,张艺兴以组合EXO成员身份正式出道,团队曝红。2015年,张艺兴回国组建工作室,将重心放到国内。他与团队其他前成员,是第一代“流量偶像”,粉丝经济开始在市场上发挥举足轻重的作用。

“市场粉丝经济体系下成长的一个艺人”,张艺兴坦承。他在偶像工业的流水线上被锻造,拥有完美偶像所需的一切品质:努力、温顺、业务能力过硬。

张艺兴过了27岁。多年偶像生涯给他的身体留下了不可逆的损伤。他落下严重的腰伤,上台表演前要打止疼针。工作却从未停止。和腰伤一样,“晕倒”是和张艺兴关联的高频词,在演出后台、录制综艺甚至在机场时,张艺兴都曾发生过晕倒的意外状况。采访前一天,张艺兴去篮球场拍片子,中间转场,直接昏睡在工作室。身边的工作人员使劲摇他,他怎么也起不来,像中了“昏睡魔杖”一样。

在27岁这一年,张艺兴感受到了“累”,除了身体劳顿,还有精神上的困惑。在2018年年末給凤凰网的信中,他写道,“过去的26年,我一直用努力点亮自己的人生,希望因为努力而获得认可。从某种程度上来说,我满足了。但从某种程度上来说,我又觉得哪里不对。”

平安夜,张艺兴再次提到这封信,希望把真正的“我”剖析给大家看。他尝试说出自己的想法和感受,不再只安于做一个被崇拜的完美偶像,可这过程没他想的那么容易,“你(之前)所有的想法都是一、二、三、四、五,你现在突然七、八、九、十、十一、十二、十三,怎么可能?”他说,他在跟一个过去“26年制造的张艺兴”打架。

“什么制造了你?”我问。

“所有的一切,经历的所有的一切。”张艺兴说。

我对得起所有人,除了自己

张艺兴伸开手掌拉远,模拟自己在审视被PS过的照片的样子,“每一次照相,你把相片照了以后,那个图都不是真的,你想想这个人活在世界上有多可悲?”

粉丝们称赞张艺兴的五官“剑眉星目高鼻梁”,“耳朵薄薄的尖尖的像小精灵”,笑起来会露出右边那个酒窝。在过去的2018年,这张曾被评为C级的脸,作为中国顶级偶像的标志,出现在一部13.5亿票房的电影里、5本杂志封面匕和至少7个广告代言中。

“我们周围的一切被修饰得太美好了,”张艺兴说,太多假的东西,“是泡沫。”他一看照片,就知道这张被修饰了哪里。偶像艺人活在一个美好的梦里。

前段时间,张艺兴一个人飞了趟洛杉矶。一个人出去,这是第一次,自己买机票,自己坐飞机,飞到美国去,然后自己搭车回到酒店。生活助理和经纪人都发来慰问:“哥,你没事吧?”“哥,需不需要我帮忙?”张艺兴回,你也帮不到我。

张艺兴上了很多真人秀节目当导师。他似乎在践行日本设计师山本耀司的话,“‘自己这个东西是看不见的,撞上一些别的什么,反弹回来,才会了解自己。”

他给自己发掘了一个课题叫作“找自己”,首先要脱离一下被保护、被关注的环境。但这样的机会还是太少了。2018年11月末,他去日本看完秀,回酒店洗了个澡出来,走在大街上,蹦跶两下,“没人看你,没人管你是准”。他非常开心。

为“找自己”,张艺兴上了很多真人秀节目当导师。他不知道哪档节目能找到真正的自己,在每档节目里的状态也不一样。他似乎在践行日本设计师山本耀司的话,“‘自己这个东西是看不见的,撞上一些别的什么,反弹回来,才会了解自己。”

在各种节目里,他发现自己没有想象中的良好表达。面对一个选手,他说不出到底要表达的概念是什么。“就好像我们现在谈话,感觉我一直在聊,其实我也没有重点,你发现了吗?”在一段漫长的自我剖析之后,张艺兴突然问我,然后笑笑,“我一直以为我的表达能力还不错,这是错觉。”

与说话没有重点的“free talking”相比,他在“找自己”的路上遇到的更大障碍,是很难重建被压抑的表达欲。坐在真人秀的评委席上,他是张PD、张导师,却不愿意去评价别人,甚至连“评价”这个词也不想提,“咱们就交流。”

过去26年制造的自己,留下强大的固定思维惯性。他有过长相被评为C的记忆,就不愿意去说别人,“凭什么你把你的审美强加到我的头上?到现在为止,我从来就没觉得谁长得特别好,或者特别丑。”

外界看张艺兴在真人秀中很自如,觉得那是属于他的场子,却不知那并非他真正自在的场合。“我不喜欢点评别人,这是我发现的问题。”张艺兴非常确定地表达了观点。

他甚至开始重新思考努力的意义。张艺兴你奋斗到今天,到底给自己保留了什么?别人开很好的车,我什么车不能买?别人买很棒的房子,我也能买。人家女朋友怎样怎样,我去找了吗?跟自己对话的时候,他有些烦躁,我到底在干吗?除了工作就是工作。

“为什么没有买,没有找,没有去呢?”我问他。

“我一般喜欢把这个借口推给时间嘛,说时间不够。我觉得还是自己没有把自己放开,自己那根弦是绷着的。”张艺兴说。有一次,他和朋友聊起追求女孩的话题,他发现自己“是词穷的”,怎么发短信、怎么“撩”、怎么谈恋爱,统统不懂,好像女孩很久没在他的生活中出现过了。

张艺兴在一条“正确”的路上行得太久,忤逆并不是容易的事情。他出生于湖南长沙一个文艺气息浓厚的家庭,爸爸是搞声乐的,妈妈则是麦当娜和迈克尔·杰克逊的狂热粉丝。少年宫一度是他的童年噩梦:画画、唱歌、跳舞、钢琴一个不落,还要在全家人面前模仿迈克尔.杰克逊的舞蹈。13岁时,为了拿到爸爸承诺的“进第—轮我给你50”,张艺兴参加了湖南当地一个叫作《明星学院》的比赛,获得了季军。

初中时,因为连续不交作业,张艺兴被年级组长在升旗仪式上通报批评,“××班的张艺兴同学,缺作业次数达到了××次,而且还怂恿谁准谁。”他觉得“我的世界都完了”。

张艺兴得到一个教训,“叛逆的事儿、坏的事儿真的不适合我”。在初中阶段完成了小小的调皮之举后,他就进入训练严苛的练习生体系,践行正确的偶像路线,叛逆更是遥不可及。“我觉得到现在为止,我对得起所有人,真的对得起所有人,但是唯一对不起的就是对不起自己,自己活得不那么开心跟高兴。”

我看过一本书叫《乌合之众》

正式采访前,我们想策划一次跨界对谈,张艺兴提出,他想和经济学家对谈。我们建议可以聊聊粉丝经济,这是二人专业的交汇点。

“我看过一本书叫《乌合之众》,讲的就是粉丝这一块的。”张艺兴抬起头。

这是法国学者勒庞创作的一本社会心理学著作,描述了群体心理的一般特征。读完后,张艺兴记住了一个群体一定会有一个领袖。他就是粉丝们的领袖,就像书中所写:“群体喜欢的的英雄,永远像个恺撒。”

偶像地位带来责任。这样可能别人就会理解他对自己的正能量的要求。“但是这个责任有可能不是我想要的。”张艺兴说。

他有自己想要的、属于自己的责任感——“把华语音乐带向世界”。他将自己的音乐定义为M-pop,但这并不是某种特定的音乐风格——M是mix,也就是“把所有东西综合到一起”。新专辑《梦不落雨林》中,张艺兴尝试了Future Bass、Dance、Urban和Hip-Hop等多种音乐类型,还加入了中国元素。

张艺兴有一种知识焦虑。他在零碎时间里会看各种书,经济学的、人际关系的、历史的,“读得越来越多,想的东西越来越不一样,精神层次应该也就不一样吧。”目前他感到“迷茫”,希望知识能给他答案。

2019年初,对谈开始前,张艺兴和经济学家薛兆丰寒暄,“我订阅了您的专栏。”他提到了汉德公式——一个不算常识的经济学理论,还说出了薛兆丰最近几期课程的名字。“他是真的听我的专栏了。”薛兆丰感到意外。

张艺兴有一种知识焦虑。他在零碎时间里会看各种书,经济学的、人际关系的、历史的,“读得越来越多,想的东西越来越不一样,精神层次应该也就不一样吧。”目前他感到“迷茫”,希望知识能给他答案。

对谈现场,张艺兴向薛兆丰感叹,自己已经27岁了。“那你太年轻了。”薛兆丰接过了话茬,“你有大量时间去尝试。”他愣了一下。

张艺兴在采访中反复提到30岁这个节点。他说心里有本日历,计算离30岁还剩下多少天。年纪渐长,鼓点渐急,“梦想虽然清晰,但是氧气瓶可能跟不上。”因此,“我就是一个活在倒计时里面的人。”

在张艺兴的叙述中,同时保留了对艺术家和偶像明星的向往。薛兆丰觉得,张艺兴还是被偶像身份束缚住了。如果把成为艺术家当作长期目标,年龄就不是最重要的事。如果他还沿着既定轨道前进,要想改变偶像身份并不容易。

每次开演唱会,张艺兴站在台上,面对成千上万的灯牌、成千上万人的呼喊,觉得“已经耳聋了”。等他回到酒店房间,周围迅速安静,好像世界都停下来,没有人再在乎你的时候,“人的落差感(是)巨大的”。

对偶像而言,这是一種巨大的诱惑。张艺兴在粉丝的呼喊中指认自己那些需要被满足的东西,“那呼喊代表的可能是认可吧,对,那些认可对我来说蛮重要的。”

唱跳偶像一行,30岁之前是黄金时段,江山代有才人出,更新换代是常有的事,他又立刻骄傲地说,“但是现在暂时没有看到。”不过肯定会有新人出头,他知道,这一天终将到来。

张艺兴总是在追赶时间,即便是音乐创作的灵感也来自压力——“暑假马上要过完了,暑假作业还没交呢,快快快,就这么一种感觉。”在平安夜的酒店里,当被问起年龄增长是否带来阅历时,张艺兴大手一挥,指着酒店房间,“你觉得我这种生活……阅历会有多少?从书中看一些吧,从历史故事里吸收一些吧。”

《极限挑战》男人帮总会劝他:“休息吧艺兴,别弄了,你这么弄,丧失的东西太多了。”他那时心里会犯嘀咕,你们在这个年纪,不也这么拼吗?但现在他能明白哥哥们的心思了,就是所谓的“不要错过,可以做错”。

采访当夜,酒店大堂装点上了盛大的圣诞树。对张艺兴来说,这一天是从零点开始的。他上线了一首冬日单曲,希望听众们“和家人朋友们围坐在炉火旁,于寒冬时节尽情享受这份浪漫与温馨”。白天他去敬老院看望了老人,和老人们一块玩手指操。他的工作室发的微博里,张艺兴和老人们亲昵地坐在一起,露出相同幅度的微笑。

采访结束将近晚上9点,往酒店落地窗外望去,是灯火和不息的车流。我们打趣,平安夜也可以去三里屯转下。张艺兴连连摆手:“人太多了,没有人的地方,我喜欢。”工作人员在一旁补充:“主要你跑不出来。”

他说起自己一共只去过5次夜店,全都在国外,有一次进去喝了杯酒就倒了——没有任何奇遇发生。《即刻电音》的发布会定在了工体一家著名dub,张艺兴充满期待,结果是中午,来的都是公司高管,所有人都在台下安静地坐着。

“这也是为什么到现在为止,暂时还比较干净嘛,没什么特别多的……”张艺兴还没说完,在场的人都笑了起来。

“这是一种庆幸,还是一种遗憾呢?”“反正各种遗憾吧,这个问题问得好,我得想一想。”于是,张艺兴抱着头,真的陷入了思考。

那场一个人的美国之行还有后续。一位朋友来到了洛杉矶,把张艺兴拖出来吃了顿brunch。朋友租了辆敞篷车,开着天窗,在马路上飞奔。张艺兴一直看着前面,堵车时也是,朋友告诉他,你要抬头看天空。

“我觉得这么一想也是啊……你看到前面它永远是堵的呀,你堵着能心里舒服吗?但是你看天空,天空永远是那么开朗的呀。”张艺兴说。

但他还是在6天假期里做了15首歌,那頓bmnch是他唯一一次出门。