体育院校新闻与传播硕士专业学位培养现状的调查与探索

张宏伟 祖彬

摘要:对我国8所体育学院新闻与传播硕士专业进行调查,对比分析体育院校在新闻与传播专业硕士培养中的现状及问题。建议:构建核心课程+体育+新媒体技能的课程体系;凝练专业方向,以特色致胜;探索与行业资格认证相衔接;建立跨界联合,搭建仿真教学实践平台。

关键词:体育院校;新闻与传播硕士;专业学位;体育新闻;培养方式

中图分类号:G80-056文献标识码:A文章编号:1009-9840(2019)02-0064-06

Abstract:This paper investigated the master degree education of journalism and communication in 8 sports colleges in China, analyzed the current situation and problems and proposed to build a curriculum system of core curriculum + sports + new media skills. It is suggested that we should have concise professional direction with characteristics, explore the connection with industry qualification certification, and establish interdisciplinary association and simulation teaching practice platform.

Key words:sports colleges and universities; master of journalism and communication; professional degree; sports journalism; cultivating mode

在此背景下,我国新闻与传播专业学位教育开始起步,2010年由国务院学位委员会正式批准设立新闻与传播专业学位硕士点,并于2011年开始招生,第一年的新闻与传播专业硕士只接受调剂的学生,至2014年共有48所高等院校拥有招生资格,以此构成了第一批新闻与传播硕士专业学位的招生单位。2013年教育部发布《关于开展增列硕士专业学位授权点审核工作的通知》,进一步推动了硕士专业学位的发展,经各院校的申报有54所院校获得新闻与传播专业硕士的授权,以此构成了第二批新闻与传播专业硕士的招生单位,至2017年全国已经有106所高校拥有新闻与传播硕士的招生资格。

已有研究对传统的新闻学学术研究生存在问题进行剖析,并指出已有学术硕士围绕理论研究展开,片面强调学术研究指标,有关传媒实务内容涉及较少,对实践技能没有考评,与用人单位的期望相去甚远等问题[2]。

在对新闻与传播专业硕士专业学位方面,对其专业设置和可行性进行了理论探讨[3],并在新闻与传播专业硕士广泛招生后对其发展历程[4]、生源质量[5]、培养方式[6-7]、导师指导[8]、行业联系和实践[8]、毕业考核[9-10]等方面进行了广泛研究。

我国体育院校从1989年开始设置新闻专业(体育新闻方向)的本科专业,2015年开始设置新闻与传播专业硕士,至2017年已经有8所体育院校获得招生资格。本文对2010年、2013年两批开始招生新闻与传播专业硕士的体育院校进行问卷调查和调研,通过2017年12月召开的第二届全国新闻与传播专业学位研究生教育指导委员会工作会议对各学位点进行问卷发放,共收回44个学位点的有效问卷(其中8所体育院校36所其他院校)。

1体育院校新闻与传播专业硕士的培养现状

1.1招生情况

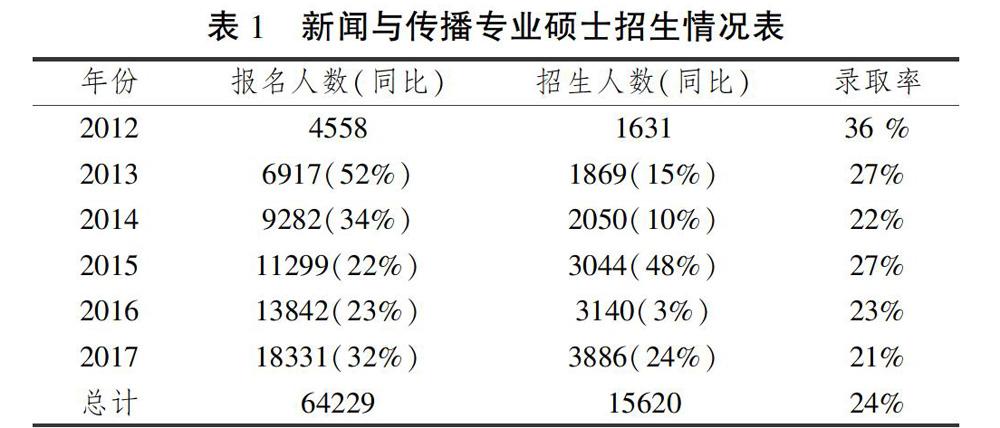

我国新闻与传播专业硕士当前共有106所招生高校,从2012年开始公开招录至2017年,从表1来看,报名人数同比以每年20%以上的比例增加,到2017年报名人数达到18 331名的历史新高。招生人数同样逐年增加,2015年同比增长达到最高的48%,这与第二批54所院校获得招生资格密切相关,到2017年招生人数达到历史最高的3 886名,同比增长率达到24%。从录取率上看,每年均超过21%,由于报名人数增长更快,新闻与传播硕士专业的录取率呈递减趋势,到2017年录取率为21%。可以看到,研究生教育正在向专业学位倾斜,同时吸引越来越多的考生报考新闻与传播专业学位教育。

表1新闻与传播专业硕士招生情况表年份报名人数(同比)招生人数(同比)录取率20124558163136 %20136917(52%)1869(15%)27%20149282(34%)2050(10%)22%201511299(22%)3044(48%)27%201613842(23%)3140(3%)23%201718331(32%)3886(24%)21%总计642291562024%

與此相比,如表2看到体育院校新闻专硕近三年的报名人数分别为157人,214人和359人,由于报名人数增速高于录取数,2017录取率为近年最低的28%,但仍要高于全国平均录取率21%。同时,也可以看到,由于部分院校报名人数不足,2017年3所学校的录取率均在50%以上,最高达到86%。同时招生规模最大的是上海体育学院和武汉体育学院均超过20人,最少的为天津体育学院的5人,其余均在10人左右。体育院校总的招生规模近三年分别是71人、84人和99人,招生人数比较稳定,增加比例不大,未出现大规模和不合理的扩招现象。表2体育院校新闻与传播专业硕士招生情况院校名称2015年2016年2017年报名人数招生人数录取率报名人数招生人数录取率报名人数招生人数录取率北京体育大学301137%49918%711014%上海体育学院21838%562036%1412316%武汉体育学院241146%251976%312168%成都体育学院231148%13754%23835%广州体育学院281346%351234%451227%沈阳体育学院5480%8675%141286%天津体育学院15533%12325%20525%首都体育学院11873%16850%14857%合计1577145%2148439%3599928%

1.2研究方向

以往多数院校研究方向的开设大同小异,以新闻实务、报刊新闻、广播电视和网络新闻为主[5]。本次研究经过对36所院校专业方向的调查,如图1包括20所院校开设新媒体方向,16所专业新闻、18所新闻传播(包含理论和实务的传统综合新闻方向)、11所广告传播、7所广播电视、4所媒介经营管理方向。

可以看到,新媒体方向已经成为各校最关注的方向,更细化为全媒体、数字出版、媒体融合、数据新闻、视听新媒体等领域,这也代表了媒介的发展趋势和社会的需求。图1新闻与传播专业硕士开设方向(领域)情况图

当代随着大众传媒技术门槛逐步降低,16所院校的专业新闻方向能体现出各院校的特色与个性,包括开设了财经、法制、科技新闻等专业领域。如北京大学跨新闻与传播学院与医学部开设健康传播方向,着重培养既掌握医学知识又通晓传播规律的人才。

新闻传播方向和广播电视方向均为传统新闻专业的方向设置,难免停留在大众化和普遍化阶段,尤其广电方向开设的学校数量有减少的趋势。

表3体育院校新闻与传播专业硕士开设方向(领域)情况表院校名称学习年限专业方向北京体育大学3年体育新闻传播上海体育学院2年全媒体传播;体育新闻传播实务;国际体育传播;民族传统体育传播武汉体育学院2年体育新闻传播成都体育学院3年体育媒介运营;体育影视传播广州体育学院3年新闻传播理论;新闻报道业务;广播电视新闻;新媒体传播;中外新闻史;

编辑出版沈阳体育学院3年体育新闻传播天津体育学院3年体育新闻与传播;体育文化与传播首都体育学院2年体育新闻实务

在体育院校方面,如表3看到所有院校均能把握“体育”这一特色方向,其中4所院校未再细化,上海体院和广州体院进一步细化为4个和6个方向。体育院校开设方向中一直受到两种困境的影响:一是对媒介形式的细化,体育院校的师资力量和发展基础先天劣于综合院校的新闻专业,媒介形式过细的划分受到师资和各种资源的限制;二是是否突出体育运动项目的特色,体育新闻看似已经很小的领域,但其包含众多运动项目,每个项目均有独特的体系和报道方式,在媒体实践领域从业者也被分为某某专项记者,实践中也较少能看到在多个项目都能成为出色的报道者。

1.3师资方面

根据8所体育院校公开发布的本校导师介绍资料(如表4)可以看到,教授占32%,副教授占66%,总体上副教授占整个教师队伍的主体。从师资队伍性别比例上看,44%为女性,56%为男性。在整体年龄结构上,36~45岁和46~55岁年龄段分别占51%和41%,36~45岁年龄段成为导师的中坚力量。

在体育院校的师资构成主要有三部分:一部分为本校原有文学类课程、期刊部教师及有意识转向体育新闻方向教师;一部分为业界引进教师;更多的是招聘新闻专业的研究生,并构成了当前体育新闻专业方向的教学科研主力。

体育院校的整个师资队伍,以中青年导师为主,性别结构合理,职称结构以副教授为主,在今后十年将是一支有活力有发展的导师群体。表4体育院校新闻与传播专业硕士师资结构表职称结构性别结构年龄结构教授副教授讲师合计男女35岁以下36~4546~5556以上北京体育大学561138137上海体育学院71822715121584武汉体育学院815238151310成都体育学院781587771广州体育学院61011789971沈阳体育学院16725331天津体育学院1784453首都体育学院14523311总数(百分比)36(32%)74(66%)3(2%)11350(44%)63(56%)1(1%)58(51%)46(41%)8(7%)

1.4实践环节的开展

通过调查(如表5)可见,39%的院校和50%体育院校实践环节(包括实践课程和理论课中的实践环节)占所有授课内容的比例在21%~40%,36%的院校和25%的体育院校的比例在41%~60%。

表5实践环节情况表36所院校体育院校数量百分比数量百分比719%225%21%~40%1439%450%41%~60%1336%225%61%~80%26%0081%~100%00%00

在开设讲座方面(如表6),22所院校会为新闻专硕单独开设,另有14所会与其他专业合并开设。在每年开设讲座数量方面,36所院校53%开设6~10次为最多,其次为14%开设11~15次以下。88%的体育院校方面举办6~10次占据最多。

表6开设讲座情况36所院校体育院校数量百分比数量百分比514%112%6~10次1953%788%11~15次719%016~20次13%021次以上411%0合计368

在校外實践基地方面(如表7),36所院校中有11个以上实践基地的最多占44%,其次为5个以下占39%。体育院校主要集中在5个以下占75%。

表7校外基地的数量36所院校体育院校数量百分比数量百分比1439%675%6~10个617%225%11个以上1644%036

可以看到,体育院校在实践环节的比例整体较其他院校要低,开设讲座和校外实践基地整体数量均低于其他院校,这要求体育院校要将有限的资源进行整体规划,集中配置与利用。

1.5毕业环节考评方式

表8为毕业环节的考核方式,36所院校中64%进行毕业论文和毕业设计均可,其次31%为毕业论文。体育院校方面则50%的采用毕业论文,采用毕业设计及两项均可的占25%。体育院校的考核方式仍以毕业论文为主,同时在访谈中院校也表示,虽然毕业考核允许采用毕业设计,但从已有毕业生来看,没有学生采用这种方式,主要是对毕业作品没有具体考评标准,以及导师按培养惯性选择学术硕士的学术论文方式进行。

表8毕业环节考评方式36所院校体育院校数量百分比数量百分比1130%450%毕业设计26%225%均可2364%225%合计368

2体育院校新闻与传播专业硕士培养中的问题

36家院校在新闻专硕培养中遇到的问题存在一定的共性,如表9所示,50%以上学校都存在教材建设不足、经费不足、专业特色不突出、师资不足和实践环节不易开展等方面问题。

表9培养中存在的主要问题问题数量百分比教材建设不足1953%经费不足1850%专业特色不突出1850%师资不足1850%实践环节不易开展1850%课程不成体系925%导师积极性不强719%其他514%

在访谈和调查中,体育院校在新闻专业硕士培养上起步较晚,既存在一些共性的问题也有本学科方向培养中存在的特殊问题。

2.1生源数量与质量有待提高

访谈中了解,体育院校的生源数量和质量均不佳,报名考生中重点高校(211和985院校)学生比例非常低。近3年来半数以上院校每年初試过线人数均少于招生人数,每年需要通过调剂来招满,这种情况在各院校普遍存在。报名的考生以二三线城市来源为主,重点高校学生非常稀少,但也有对体育新闻非常感兴趣而选择报考的重点高校学生。学生以女生为主,学生选择学校报考意愿中,首先更多考虑的是考上的难易程度,学校所在城市和发展空间,其次才是个人兴趣、专业方向和师资等。

本校本科学生尤其是更加优秀的学生,在报考本校专硕中也不够积极,一些院校虽然每年的录取率很高,但本校学生上线率却很低,同时优秀的学生更愿意报考重点高校和综合性高校。其原因主要有:体育院校的学科较为单一,在学生综合素养熏陶和培养中难有优势;新闻专硕的历年复试分数线在所有专硕中最高,使得部分报考人数较少院校复试时的生源不足;体育院校整体较综合院校的社会认可度和影响力均不足,考生的认可度不高;体育院校对招生和专业特色宣传不够。

2.2学科设置时间短,培养体系尚在磨合中

构建于体育学和新闻学基础之上的体育新闻学方向学术研究生教育起步较晚,1997年作为“体育人文社会学”专业下开始正式招生[11]。此后,成都体院和上海体院均获得了“新闻学”专业下的硕士学位授予权。虽然在二十余年间出版和发表了众多教材、专著和论文,但基础理论研究与跨学科研究均薄弱[12]。

体育院校专业硕士研究生自2015年开始招生,不到三年的时间,部分两年制的学校刚有一届毕业生,尚未形成完善的培养体系。对于专业硕士的培养目标、方式和考核缺乏明确的标准和可借鉴的经验。

2.3专业硕士与学术硕士差异化培养有待改进

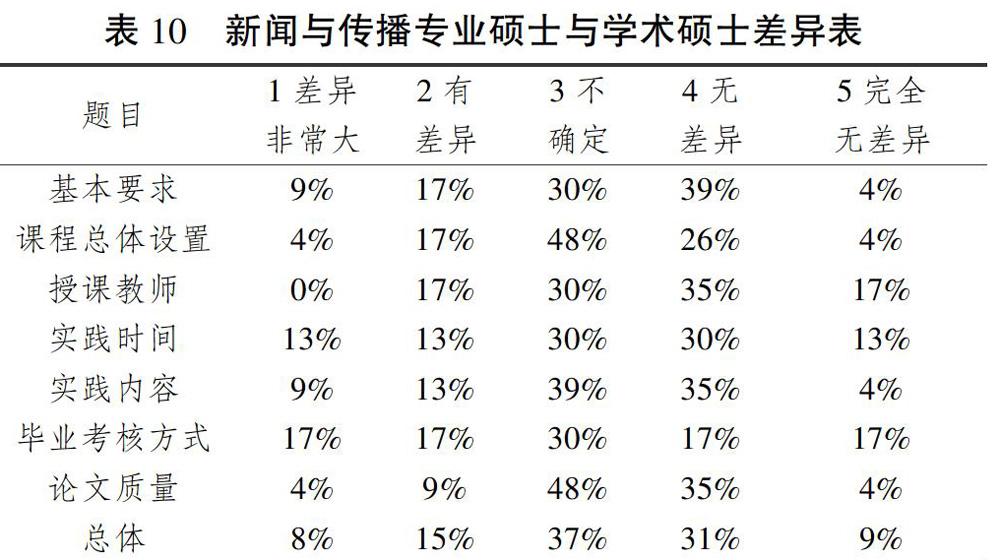

体育院校首先要面对学术硕士和专业硕士同质化问题,在调查的36所院校中既有新闻学术硕士也有专业硕士的院校有32所,由1至5差异逐级递减,如表10所示,在所有调查题项中无差异和完全无差异合计均超过了30%,尤其是授课教师、实践时间、实践内容与基本要求几个题项合计超过40%。

表10新闻与传播专业硕士与学术硕士差异表题目1差异

非常大2有

差异3不

确定4无

差异5完全

无差异基本要求9%17%30%39%4%课程总体设置4%17%48%26%4%授课教师0%17%30%35%17%实践时间13%13%30%30%13%实践内容9%13%39%35%4%毕业考核方式17%17%30%17%17%论文质量4%9%48%35%4%总体8%15%37%31%9%

总体来看不确定(37%)和无差别(31%)占比例最高。可以看到,新闻专硕与学硕在实际培养中同质化现象很突出。

大部分体育院校新闻学术硕士归于体育人文社会学专业的一个方向,其培养目标和培养方案依据该方向进行设定,与新闻与传播专业硕士具有较大的差异。但在实际培养中,由于学生人数较少,各校普遍存在新闻方向学术硕士与专业硕士相近的课程一同上课,采用相同的授课与考评方式。上海体院、成都体院和武汉体院拥有新闻与传播专业学术硕士授予权,在更多学校获得新闻传播学术硕士授予权后,差异化教学将成为各校普遍面对的问题。

此外,体育院校更要面对高校新闻专业研究生教学本科化现象[13],主要表现在,缺少针对研究生教学的教材。专硕学习年限有限,在校学习一年,实习一年,课程数量多,使得学生忙于应对,每门课程一带而过,难以深入。在实践环节,研究生实践技能与本科生的差别与特色也没有清晰体现。部分新闻专硕的本科非就读新闻专业,其专业技能掌握不够扎实,造成新闻专硕的专业技能差于本科生。

2.4培养方向需更鲜明

我国体育事业蓬勃发展,体育产业蓄势待发,对体育传播的专业人才需求旺盛,正是在这一背景下,体育院校开办新闻专业。在培养中必须要鲜明地突出“体育”特色,关键在于如何突出?要避免简单复制综合院校新闻专业追求大而全的培养方式。虽然各校培养方向设置中体现出了“体育”特色,但很少能够深入到某个体育项目、赛事或领域中,独树一帜,形成更加鲜明的专业特色。

2.5实践环节实施需推进

目前国内新闻传播类研究生教育重理论轻实务是一个普遍现象,实务课程和实践环节的教学是人才培养的软肋,这与研究生教育的目标定位、高校体制和价值取向都不无关系[2]。在体育院校也存在同样的问题,如教学中对于课程实践环节在培养方案和课程大纲中缺乏明确的要求;研讨式课程教学中案例陈旧,课程案例库建设滞后;学生在实习单位以自主选择为主,整个实习过程呈粗放型管理,实习各个阶段和环节缺乏必要的监督和考核;学生的运动技能或项目体验类课程如何实施等问题。

根据培养方案的要求部分体育院校都设置了校外导师,但对业界导师的选择上也有一定的限制。体育传媒是市场化程度较高的行业,一大部分行业知名和有影响的业界专家已经脱离了体制,没有专业职称上的认定,按照现行的校外导师资格条件来看,不符合认定资格,难以评定为业界导师,使得当前的校外导师都是其他新闻院校的教师,难以履行“业界导师”的职能。

3体育院校新闻与传播专业硕士培养方式的探索

专业学位教育经过几年的发展,已经逐步得到了社会的认可,但仍存在种种问题。体育院校在新闻与传播专业硕士培养中,要规避其他院校出现的普遍问题,借鉴其有益经验,弥补单科院校劣势,努力探索适合自身专业发展之路,才能形成良性发展之路。

3.1构建核心课程+体育+新媒体技能的课程体系

为保证专业人才培养质量,适应新媒体时代的人才需求,2017年新闻与传播专业学位研究生教指委将《新闻传播学理论基础》《新闻传播学研究方法》《新媒体研究》《媒介经营与管理》《新闻传播政策、法规与伦理》作为新闻与传播专业硕士的核心课程。各体育院校应以此为契机,细化核心课程的内容构成,与本专业方向有机结合重新梳理修订本校培养方案及课程设置。

对体育新闻的专业方向而言,本文认为“体育”要体现出专业性,“新闻”是各媒介所需要的各种技能,以往课程中对于新闻技能的重视要高于对体育专业知识的掌握,体育院校应发挥自身院校体育专业的各类资源,从体育专业知识的课程建设上加大力度,这也是体育院校创办新闻专业所具备的优势。

为应对行业需求,当前国内外新闻院校均在新媒体技能方面给予很大关注,国内外著名新闻与传播学院都同时对新媒体加以重视,开设新的专业。体育院校在新闻技能方面应迅速进行转型,主动设置新媒体相关技能的课程和专题,如融媒体写作、某项目数据可视化分析、某赛事无人机拍摄、移动媒体编辑等等。

3.2凝练专业方向,以特色致胜

利用体育院校办学规模小的优势,以行业发展与需求为导向,梳理本校已有资源、校内外师资储备和实践条件等因素,对研究方向进一步梳理,灵活设定本校研究方向和专题形成“小众”特色。

一是精炼体育项目方向。在“健康中国规划”“全民健身计划”“体育强国计划”等政策引导下民众参与热情高涨,体育事业迎来快速发展期,如国家体育总局等多部委联合发布《马拉松运动产业发展规划》,2020年马拉松产业规模将达1 200亿元,全国马拉松赛事场次(800人以上规模)达到1 900场,各类路跑赛事参赛人数超过1 000万人次[14]。再如北京冬奥会的成功申办,2025年我国冰雪产业总规模达到10 000亿元并带动“3亿人上冰雪”[15]。但长期缺少这类项目的专业传播人才,应顺应这一时代发展设立冰雪、马拉松、户外、电竞等项目的传播人才。

二是精炼技能方向。体育院校的办学定位很难与综合院校“大而全”相比,应在掌握基本技能基础上,凝聚力量集中资源在某个或几个专业技能上做到精尖。

三是跨学科优势结合。可综合院校相关学科优势形成交叉学科、形成比较优势,如赛事品牌营销、奥林匹克教育与传播、体育组织公关等方向。

在实践中,部分院校已经进行了有益尝试,如首都体育学院开设“冬奥会赛事报道”专题,从课程内容设置与实践、业界讲座、校内实践平台、校外实习基地和业界导师邀请等方面均向该领域倾斜;上海体院跨外語和武术专业开设国际体育传播和民族传统体育传播等。

3.3探索与行业资格认证相衔接

2010年国务院学位办通过的《硕士、博士专业学位研究生教育发展总体方案》中要求:“要大力推进专业学位教育与职业资格考试的衔接,使专业学位研究生在专业知识和实践技能等方面能够满足社会经济发展对于应用型人才的需求。[10]”但在实际推进中,存在课程教学、实践环节学术化及行业参与度不足等问题[17]。

体育院校的新闻与传播专业硕士可尝试进行逐步和部分的衔接。一是各体育院校已经具备一级(含)以下裁判员的资格认定,可利用体育院校的培训资源和优势,针对运动项目,鼓励和引导学生参与某项目的裁判培训和资格认证;二是与从业资格认证的衔接,获得《新闻采编人员资格培训合格证书》《全国广播电视编辑记者资格考试合格证》或《全国广播电视播音员主持人资格考试合格证》,实际到新闻单位工作后再申请记者证。当前广播电视编辑记者和播音员主持人资格考试已经面向社会开放,新闻专业硕士已经有获取这两项资格证的条件,应探索如何实现与行业的衔接。如鼓励学生直接参加考试,给予评奖等方面的加分;将职业资格作为专业学位报考的条件;也可借鉴其他专业的经验,得到认证机构的认可,参加考试时给予部分科目的免考。

3.4建立跨界联合,搭建仿真教学实践平台

对于新闻传播专业硕士的教育,仅依靠校内资源是不够的,更要依靠行业、企业及实习实训平台建立开放性的仿真实践体系,跨界引进多元化的导师队伍和实践平台,参与到教学和实践中。

一是依托教学资源,搭建课堂教学实践平台。在实际教学中,明确实践专题课程(如某项目的模拟视频转播、赛事解说和现场单边报道等)及课程中实践环节的比例,优化课堂组织运用多种教学方法,将课程变成模拟的传媒场。同时进行案例资源库的建设,围绕具体项目或赛事建立数据库、视频集和实践报道案例集,以解决问题为导向进行实践教学。

二是借助校内资源,整合校内电视台、微信公众号、网站、广播台、演播厅等资源,在此基础上创办仿真传媒机构,进行运行。如尝试成立传媒公司,建立赛事转播平台,实际投入到当地赛事转播和报道中。

三是实训实践基地的建设。一种为传统实习基地建设,不定期和定期派学生进行观摩和实习。其次为直接在校内建立媒体工作空间,直接生产供媒体播出的内容,如上海体院和广州体院在此方面积累了经验,并均取得了一定社会影响,能够实现学生全天候、全方位参与到实践中,打通学习与实践,实现课堂、实训和就业一体化。在业界导师聘请方面,不以专业职称作为硬性条件,综合考量其业界成就、影响及对专业实践的实际推动能力。

参考文献:

[1]习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017:43-44.

[2]曾建雄,曾俊,邓文艳. 新闻传播类硕士研究生教育的危机与转机[J].现代传播(中国传媒大学学报),2010(3):122-128.

[3]郑保卫,徐泓,雷蔚真,等.新闻传播硕士专业学位设置的现实考察与理论论证[J].国际新闻界, 2009(7): 30-35.

[4]黄宝印,唐继卫,郝彤亮.我国专业学位研究生教育的发展历程[J].中国高等教育, 2017(2): 18-24.

[5]李明德,刘婵君.新闻与传播硕士专业学位研究生培养模式:现状、反思与变革[J].学位与研究生教育, 2014(7): 21-27.

[6]李荣.职业标准与通识素养的价值平衡——媒介融合环境下新闻传播专业硕士培养模式探析[J].教育研究, 2016(5):92-98.

[7]高晓瑜,孙华.媒介融合背景下中美新闻传播专业硕士教育模式比较[J].中国高教研究, 2015(8):82-86.

[8]李春雷,曾娅洁.新闻與传播硕士专业学位研究生校内外实践双向考评机制研究[J].新闻界, 2014(10): 76-80.

[9]陈敏. 从学术知识生产看新闻传播学硕士论文的规范写作——基于15位研究生导师的访谈[J]. 新闻记者, 2016(8): 10-20.

[10]谭天.新闻传播学硕士论文怎么写[J].新闻与写作,2016(5): 78-82.

[11]李涛,乔培基,等.试论我国高校体育传播硕士学科建设与人才培养[J].山东体育学院学报, 2013(1): 114-117.

[12]郝勤,郭晴,周雪蕾,等.中国体育新闻传播学发展报告[J].成都体育学院学报,2012,38(3):4-9.

[13]邓建国.培养三种核心能力:国际新闻传播硕士课程设计的新思路[J]. 新闻大学, 2011(1): 143-147.

[14]国家体育总局官网.马拉松运动产业发展规划[EB/OL].http://www.sport.gov.cn/n316/n340/c843396/content.html,2018-01-12.

[15]中华人民共和国政府网.冰雪运动发展规划(2016-2025年)[EB/OL].http://www.gov.cn/xinwen/2016-11/25/content_5137611.htm,2016-11-25.

[16]别敦荣,陶学文. 我国专业学位研究生教育质量保障体系的反思与创新[J].高等教育研究,2009(3):42-48.

[17]李阳,贾金忠.全日制专业学位研究生教育与职业资格认证衔接的模式、影响因素及改革路径[J]. 学位与研究生教育, 2017(6): 35-38.第41卷第2期 Vol.41 No.2山 东 体 育 科 技Shandong Sports Science & Technology2019年4月April 2019