通向冷冰川的路径

一眼看冷冰川,你会觉得很难把他本人与他那些精致唯美的画对上号。这是一位身材魁梧、肌肉发达的彪形大汉,像一个拳击手、斗牛士、举重运动员。等到他开口说话,你会觉得那个艺术世界里的冷冰川开始向你走来,温柔细腻,敏感羞怯,飘忽灵动。慢慢地,这两个冷冰川又会合二为一。你会发现那些婉转性感的线条隐含的野性、力度和势能。这甚至不是一种修辞的说法,我曾经见过三十多年前的冷冰川,体格远比今天的他纤巧瘦弱。然后他开始练举重,是预感到了命中注定的大任而自劳筋骨,还是在超强的压力下与身体内的野性共舞?事情也许更为简单。2008年,我曾经在他巴塞罗那的寓所听他说今后可能不再画他因之成名的黑白画了,因为那太耗神了,随着年岁的增加,他的体力可能跟不上。今天,我很高兴地看到他的这个预言并没有成真,但是我也知道这背后有着什么样的努力,我的眼前闪过海明威笔下那个与大鱼搏斗的老人的身影。

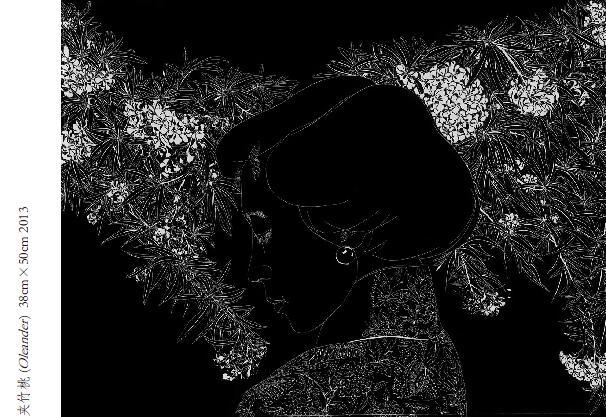

刻墨,不谈天赋、灵气、独创,光是这上面要付出的力气和精血,就足以把绝大多数望之垂涎的模仿者阻挡在线外。而这才仅仅是万里长征的第一步。刻墨是以墨为始基,黑是世界的原色,宇宙之初,万物之始,裸露最初的神圣。需要什么样的手,什么样的力,什么样的灵,才能划过无尽的黑暗,刻出道道光明?然后白线如光,不绝如缕,交织游走,遂成万物。万物有情,情有起伏,纵横往复,成为节奏,成为音乐,成为诗,成为冷冰川。

第一次见到冷冰川,是1988年,在南通工艺美术研究所的资料室。那时候,我的一位长辈掌管着这个资料室,我经常去那里玩,也顺便翻翻资料室里那些我现在都买不起的巨大精美画册。从那时起,冷冰川就一劳永逸地改变了我对画家的刻板印象。在这之前,我从来没有遇到过一个像他那样读过那么多书的“画画儿的”。特别是文学,他读过的文学作品数量大概要超过中文系的人,对文学的热爱则更胜之。作为一名中文系的教师,我对此心怀感激。现在是一个文学低迷的时候,文学遭受巨大挫折与困难,被影视、网络、游戏等新媒体挤压得苦不堪言,甚至有被边缘化的危险。而我所知的冷冰川,身为著名画家,也就是现在最时髦的视觉艺术工作者,极度热爱文学,迷恋文字。说他是一个终身的超级文学青年也不为过。他写诗、为文,而且把他的文学以各种各样或隐或显的方式镶嵌到他的作品之中,以这样的方式向文学致敬。但他同时也是这种热爱的受益者,我认为冷冰川的成功,与他作品的“文学性”或者说“诗性”是分不开的。绘画与诗,在他的艺术中水乳交融,相得益彰,也许正暗示了一种未来艺术跨越互动的新的可能性?

我认识不少南通工艺美术研究所的人,他们与我的生命有各种各样的交集,或擦肩而过,或永远留下印迹。我相信这个所是一个神奇的空间,雅俗并举,高人云集,浓缩了南通这个城市的艺术精华。吴作人、李可染、张仃、吴冠中、祝大年、黄永玉、袁运甫、袁运生各路大神饱和式来访、教学。老艺人与青年设计师联手合作,把传统地方工艺与现代艺术融合嫁接,国内外各种大奖拿到手软。从这里走出的范阳、许平、林晓等人成为著名画家。连所里一位浇灌花草的园丁,后来都开设了自己的艺术工作室。我相信对冷冰川来说,南通工艺美术研究所也是一个梦开始的地方。他在那个时期设计的刺绣、壁挂、扎染、蓝印花布、剪纸就屡屡得奖,被一些美术馆和博物馆收藏。南通这些极富特色的传统地方工艺,让冷冰川尝试各种材质,沉潜物性,感悟艺术的无常与归一。这些“物质”在他后来的墨刻、茶画、布砌中都留下了痕迹,如水中花、蜜中盐,体匿性存,无痕有味。又如他所热爱的武侠小说中的武功至高境界,飞花摘叶,皆可伤人。冷冰川深知材料的重要,他一直在追寻新的艺术媒介,探索精神与物质的关系,也玩味形式与内容的张力。

南通也是一个神奇的城市。长江朝西几十公里后,突然向北拐了一下,让南通的地缘归属成为了一个悬疑。在近代史上,存在着对“江北”的歧视。但南通算江北吗?我知道有的南通人对此是不服气的,他们自称“江东”,听上去文雅又有气势。如果以方言来定南北的话,南通人就更困惑了。南通话的谱系非常复杂,南北杂糅,包含了不少中古音,声调多样,还有一些难以定性的语言元素,以至于有语言学家开玩笑说南通人学外语是最容易的。从历史上说,南通曾经是流放之地,全国各地的犯人在此济济一堂。南通离上海和苏州很近,但是长江之隔又让过去的南通交通不便,让南通有一点自闭。一江之隔,隔的不仅是空间,也是时间。但是这种距离又让南通有自己的个性,南通民风强悍坚韧,又不乏精明、弹性和湿润的欲望。这里是另一个时空,一个迷幻的所在。南通人渴望向外发展,又安土重迁,由此而压抑出一种巨大的能量。这就有点像冰川的画,在封闭当中生长着无限的欲望,既有江南的婉约,又有北方的大气。

这也能解释他的作品中道与器的关系,他既是艺术家,也是工匠。他用文学作画,以绘画的直觉写文。在他的世界里有封闭与开放,精致与随意,慵懒与用心,华丽与素朴,繁复与单纯,写实与空灵,充实与虚静,流动与静止,放纵与羞涩,日常与超验,激情与静谧,坚硬与柔软,沉重与轻盈,尘世与天堂。他说“我一直没复杂过”,这是一个复杂的表述。

南通一直有重视艺术与教育的传统,清末状元张謇,向西方学习,兴办实业。发家致富后不是把财产转移到海外,而是回馈故里,造福桑梓。他创立了数不清的学校、剧场、博物馆,他办了绣织局,请刺绣大师沈寿主持,大力推动本地的工艺美术事业。南通人对绘画的热爱极为普遍,无以复加,说她是绘画之乡是一点也不过的。这种热爱艺术与文化的传统对于冷冰川的成长有没有帮助?冷冰川并非出身艺术世家,他的父亲是一位老干部,年轻的时候曾是一位武工队员。他的四伯据说是梁波罗主演的《五十一号兵站》里面那个小老大的原型。冷冰川从小热爱看书画画,对此父母没有一丝的阻碍。那时候学画没有老师,学习资料也非常少,他父亲就利用出差机会给他买资料和图画作品,还把他儿时乱涂的东西保存至今。

冷冰川没有在美术学院读过本科,他高中毕业以后就进了南通韬奋印刷厂做工人。车间组长看他每天一有空就画画,就说你画你的,活儿我来干。他就是在这样的环境中成长起来的。第一次背著他独创的黑白画给袁运甫看,袁心疼地说:这么好的作品怎么能这么叠着放呢!每一张都要有封套包起来,你没钱我给你买。1986年,他在中央工艺美术学院进修,发现那里的老师在临摹他的作品。1996年,冷冰川申请巴塞罗那大学,他忐忑地拿出作品,导师看了站起来握他的手:感谢你给我看到这么伟大的作品。

2008年,我去西班牙开会。冷冰川邀我去他家小住。这是巴塞罗那市中心一座古朴的多层公寓,对面就是闻名于世的巴塞罗那当代美术馆,来自世界各地的游客在他窗下川流不息,日夜喧闹。冷冰川带我去巴塞罗那最大的菜市场买菜,他并不太会说西班牙语,但是我看着他用灵巧的手势与卖牛肉的菜贩沟通,仿佛看到了陶渊明与农人在夕阳下打招呼:“相见无杂言,但道桑麻长。”董桥说:“冷冰川是茫茫六朝烟水里走出来的人。”顺便说一下,他烧的牛肉非常好吃,至今铭记在心。他对妻子非常温柔,呵护备至。这是一个有心的人,画的是有心的画。他生活在这里,也生活在别处。他生活在过去,也生活在当下。他从生活里走出,行走在他的画里,穿越在乌有之乡,然后还会不停地回到南通。

有一个六度空间理论,你和任何一个陌生人之间所间隔的人不会超过六个。这个理论在南通是没有意义的,或者说应该改写为二度空间理论。在南通,我有无数条通向冷冰川的途径。比如前面我说的南通工艺美术研究所的长辈。比如我的表嫂也是冷冰川的同事。比如我父亲最亲密的一位朋友,南通著名的摄影家,是冷冰川的表兄。再比如,我中学里坐得离我最近的一位同学,是冷冰川的妹妹。

1976年,我进入南通中学。这个中学有辉煌的美术传统,出过一些赫赫有名的画家,如袁运甫、袁运生、范曾。进中学不久,美术老师看我画得不错,就把我吸收进了美术兴趣小组,还让我担任了小组长。可惜我没有这方面的天赋,后来也就慢慢淡出了。在巴塞罗那的时候,冷冰川同我聊天,谈到他当年也曾参加过这个美术兴趣小组。他是1977年毕业的,那么就是说我们在这个小组有过将近一年的交集,但他是高年级组的,所以我们那时没有什么往来,也没有什么印象。只记得老师经常让我们观摩高年级组的绘画过程和作品。我还记得当场对学长们的技艺的佩服和羡慕。再想想,那里面好像有一个人是他。

必定有一个人是他。

但是,那个人是不是冷冰川,又有什么关系呢?

严锋:复旦大学教授。