预见性护理干预改善老年射频消融术后排尿功能观察

秦 莹

导管射频消融术(Radioffequency Catheter Ablation,RFCA)是指把射频电极导管送到心脏指定区域,然后输入额定电流,加热后造成局部心肌坏死,破坏心律失常折返通道或消除异位兴奋点来达到治疗心律失常的目的。RFCA具有疗效确切、安全性高及并发症少特点,这些进步为老年房颤患者治疗提供了最适合的选择[1]。另一方面,RFCA术后尿潴留现象十分常见,严重影响到了他们生活质量。为此,我们选择近年在我院心内科接受RFCA治疗的老年慢性房颤患者为观察对象,随机将他们分为预见性护理组和对照组,比较两组患者术后排尿功能指标,现将结果报道如下。

1.资料和方法

1.1 资料 选择2016年1月至2018年12月在我院心内科接受RFCA治疗的老年慢性房颤患者。纳入标准:①有手术指征,且接受了RFCA治疗;②年龄≥60岁;③首次接受RFCA治疗患者;④签署了知情同意书,自愿接受RFCA治疗。排除标准:①瓣膜性疾病房颤;②重度前列腺增生症;③术后出现严重合并症患者。本研究共入选接受RFCA治疗的老年慢性房颤患者127例,男性87例,女性50例,年龄60~85岁,平均年龄(65.90±12.63)岁。

1.2 方法

1.2.1 分组及预见性护理干预方法:入选患者按接受RFCA治疗时间随机分为预见性护理组(63例)和对照组(64例),两组一般资料比较见表1。两组患者均按我科RFCA手术常规进行护理,预见性护理组另行如下护理干预:①认知干预:宣教术前排尿训练目的、方法和重要性。②训练床上排尿:在术侧肢体制动状态下训练床上平卧位排尿。③训练使用排尿器械:训练床上使用排尿器械(便盆或尿壶)。④训练排尿中断:每次排尿分几段进行,训练膀胱内、外括约肌与逼尿肌收缩能力。⑤训练排尿反射:通过听流水声刺激排尿反射。⑥术后鼓励多饮水:促使膀胱输入及输出频次增加。⑦减少卧床时间:鼓励术侧肢体制动6h后开始床上活动。⑧鼓励自我管理:有尿意时及时排尿,腹胀进行腹部按摩。

1.2.2 术后膀胱排尿功能指标选择及评估方法:①首次排尿时间。②膀胱功能恢复分级:Ⅰ级(恢复良好):残余尿<50ml;Ⅱ级(恢复稍差):残余尿50~100ml;Ⅲ级(恢复较差):残余尿>100ml;Ⅳ级(功能未恢复):经多方干预仍不自行排尿。③尿潴留发生例数。④导尿频次。⑤术后12h残余尿:用B超测量术后12h排尿后膀胱内剩余尿量。

2.结果

2.1 两组对象一般资料比较 两组患者一般基线数据比较见1,两组对象平均年龄、性别和平均手术时间分布接近,无明显区别(P>0.05),具有可比性。

表1 两组患者一般基线数据比较

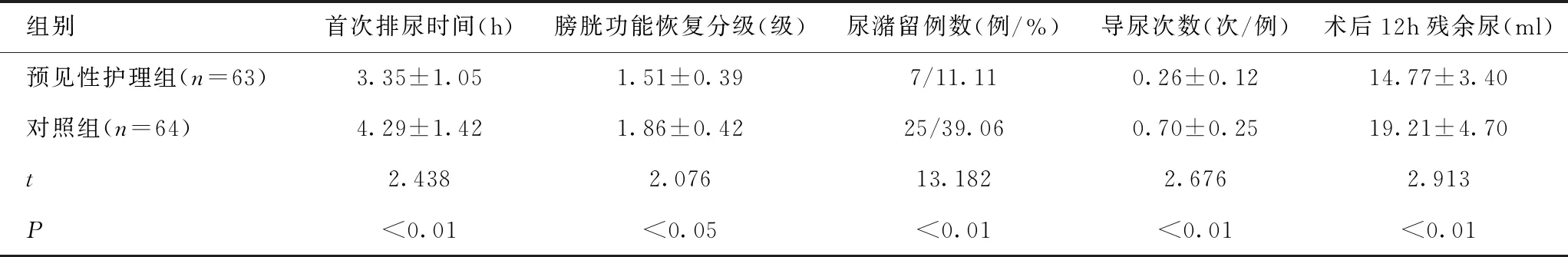

2.2 两组患者术后排尿功能指标比较 两组患者术后排尿功能指标比较见表2。预见性护理组的首次排尿时间、膀胱功能恢复分级、发生尿潴留例数、导尿次数和术后12h残余尿均明显少于对照组(P<0.05,P<0.01)。

表2两组患者术后各类排尿功能指标比较

3.讨论

房颤是最常见的心律失常类型之一,也属于老年增龄性疾病,流行病学数据证实,50岁以上人群中房颤患病率为0.5%,80岁以上人群患病率增加到了10%。20世纪90年代,Haissagurre首次将肺静脉作为房颤RFCA治疗靶点,这些努力为老年房颤患者治疗带来了福音[1]。RFCA常采用局部麻醉,一般不会影响到排尿中枢,老年患者术后出现尿潴留主要与他们过于紧张情绪、不适应持久卧位和穿刺口疼痛有关,这些因素导致大脑皮层兴奋过度,抑制了排尿反射。因此,针对老年患者个体存在的问题,制定出有针对性的预见性护理方案,促进患者术后尽早、尽快排尿,减少尿潴留发生最为重要。本文结果发现,预见性护理组的首次排尿时间、膀胱功能恢复分级、发生尿潴留例数、导尿次数和术后12h残余尿均明显少于对照组。这些数据说明,预见性护理可明确改善老年房颤RFCA患者各类排尿功能指标。国内另一些观察[2~4]应用类似方法干预不分年龄的RFCA术后患者,取得了与本研究一致的结果。

总之,老年房颤患者RFCA术后手术后尿潴留发病率较高,预见性护理可明确减少术后尿潴留发生率,缩短了首次排尿时间,减少了导尿次数,改善各类排尿功能指标,解除了老年患者身心困扰,建议各大医院心内科临床护理人员制定RFCA围术期护理方案时参考。