基于重电资料的敦煌盆地地质结构特征研究

郭 涛 李竹强 胡加山 林治模 尹克敏 冯国志 魏 敏

(中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院)

0 引言

敦煌盆地整体叠置在塔里木盆地东缘,其东部是华北地块,北部为准噶尔板块,南部为青藏板块,位于古亚洲构造域的中轴上,属连接不同板块且分隔和改造古构造系的特殊构造盆地。敦煌盆地南部受阿尔金左旋走滑断裂(造山带)的制约,自早侏罗世末盆内经历多期次的走滑拉分运动,在元古宇结晶基底上发育成改造型残留盆地[1]。经历了多家勘探单位多轮次油气勘探均尚未取得大的进展,可见该地区地质条件极其复杂。现有的地震资料深层品质差,不能清晰地刻画盆内深层结构属性,制约了勘探进展。而区内有1∶5万重力资料2.3×104km2、1∶20万矢量化重力资料2.6×104km2、电法MT大剖面1342km/5条,均位于盆地东部,重电联合勘探在研究盆地断裂展布及基底结构等方面具有独特的技术优势[2-10],比如重力能够快速查清盆地轮廓、断裂展布及盆山接触关系,电磁具有探测深度大、地层结构刻画能力强的特点。本文基于对区内重力、电法资料的精细处理,对盆地的断裂展布、盆地构造格局及基底结构作了更为合理的解释推断,进而深化地质认识。

1 岩石与地层物性统计

岩石与地层的密度、电阻率是重力、电法资料处理解释的基础,综合分析敦煌盆地露头岩石及钻测井测试资料,明确了研究区岩石、地层密度与电阻率的变化规律(表1)。研究区内沉积地层岩石密度从老到新,逐渐变小,新生界密度为2.1~2.35g/cm3;中生界密度为2.35~2.51g/cm3;元古宇—古生界密度为2.5~2.85g/cm3。区内存在两个主要密度界面,即新生界与中生界之间密度差值约0.16g/cm3;中生界与组成盆地基底的元古宇—古生界之间密度差约0.26g/cm3;另外有些地段新生界直接覆盖于元古宇震旦系基底之上,其界面密度差值大于0.6g/cm3。研究区总体上分为3个电性层,第一电性层为第四系,电阻率为10~250Ω·m,为中阻层;第二电性层为新近系—侏罗系,电阻率为8~50Ω·m,为低阻层;第三电性层包括二叠系—震旦系,电阻率为300~2000Ω·m,为高阻层。从物性角度来看,侏罗系的底界面是密度和电性的双重分界面,中—新生界与元古宇结晶基底存在明显的密度、电性差异。

表1 敦煌盆地岩石与地层密度、电性统计表Table1 Rock、formation density and electrical properties of the Dunhuang Basin

2 重电异常特征

2.1 重力场特征

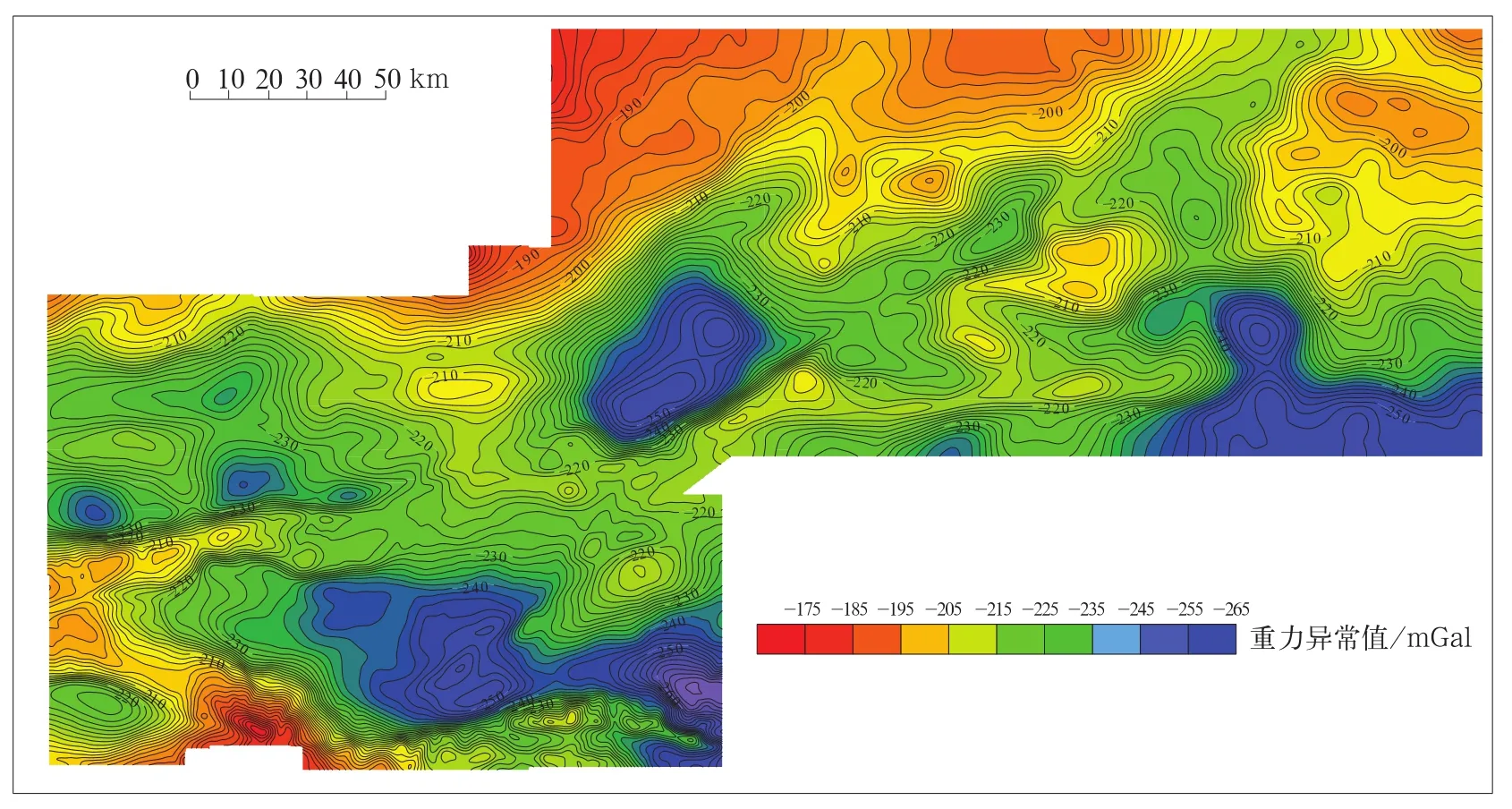

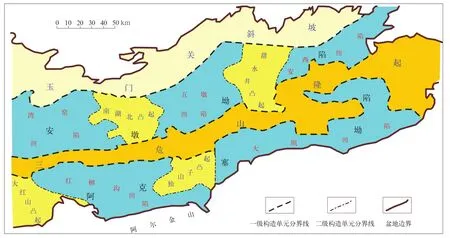

敦煌盆地受阿尔金走滑断裂带影响,重力场值变化比较大,布格重力异常介于-265~-177mGal之间,幅值变化约90mGal。该区域重力异常整体呈北东东走向,具有“南北分带、东西分段、南陡北缓”分区性特点,表现出凹凸相间的构造格局;盆地内的正负向构造单元与重力异常正负值区对应,各凹陷分割性较强,封闭的异常等值线所圈定的范围与沉积凹陷位置对应(图1)。根据区域重力异常将敦煌盆地东部划分为一隆一斜两坳的构造格局,分别为三危山隆起、玉门关斜坡、安墩坳陷和阿克塞坳陷,两个坳陷进一步划分出四凸五凹9个二级构造单元(图2)。

2.2 电性结构特征

由于受地形、特殊岩性体及布极等条件限制,电磁勘探资料品质受到很大程度影响,会造成电阻率曲线畸变或者静态效应畸变,在地形起伏点附近出现反演电阻率“挂面条”现象。常规的空间滤波法和比值法等技术都存在不同程度的方法缺陷,使反演结果出现假异常层或假构造,效果不理想。敦煌盆地地表起伏复杂,地表起伏对电阻率曲线形态变化的影响大,本次处理在基于电性各向同性理论基础上[11-16],采用层状模型延拓法消除与测点高程位置有关的稳定场的影响,其技术关键是在扣除地形引起的畸变影响后,引入位场延拓方法抑制高频信息,将与高程有关的稳定场进行校正。设计了一组起伏地形—深部隆起构造地质模型(图3),通过对理论模型的模拟正反演计算,可以看出延拓法较常规方法能最大程度上消除或抵制地形起伏对电磁资料的影响,在高阻隆起构造顶界面的刻画、起伏地形交接处的刻画等方面均有较好的结果(图4、图5)。

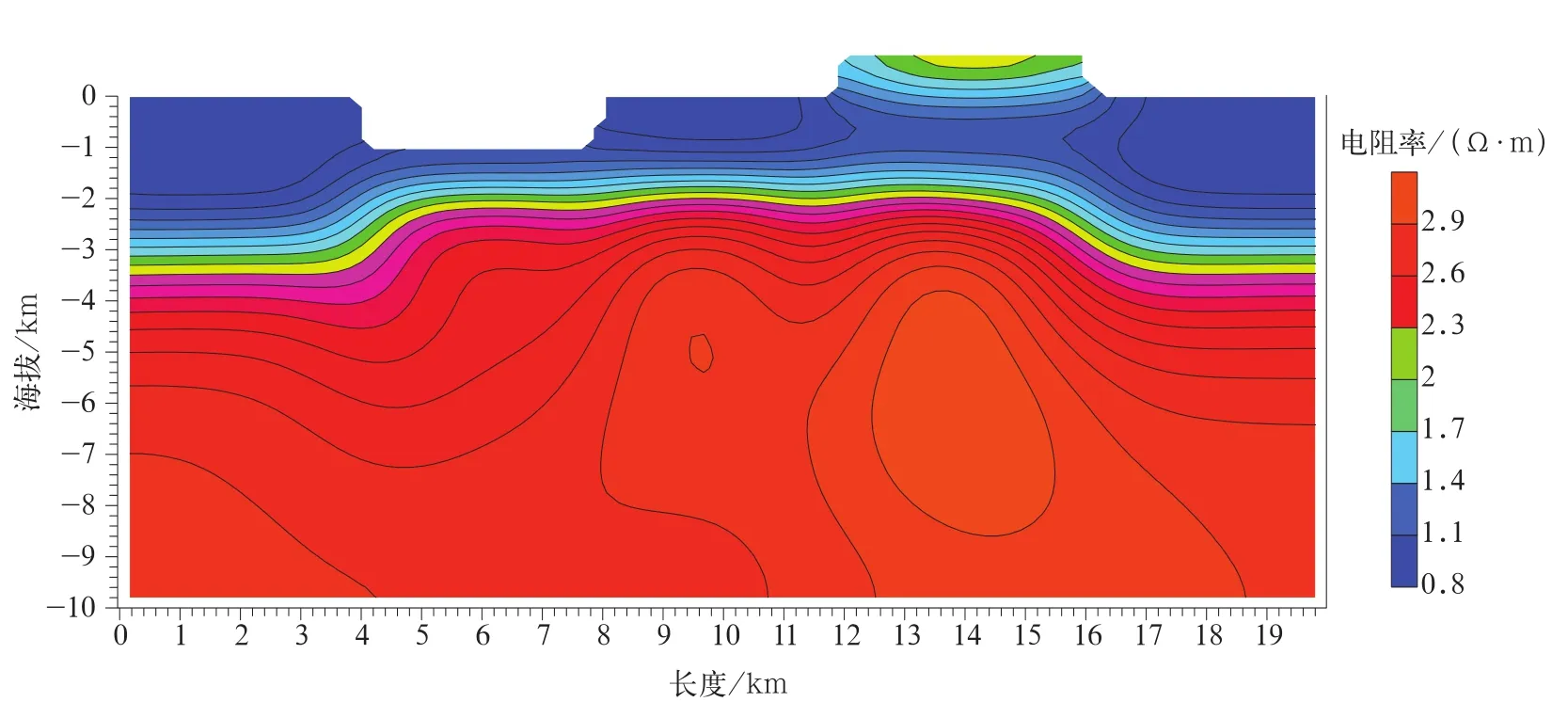

敦煌盆地大地电磁测线共有5条,测线位置如图6所示,经过精细的预处理合理、有效消除静态位移、噪声及飞点等各种干扰因素,反演处理获取地下各测点不同深度介质的视电阻率值,反演剖面清晰反映出电性分层、断层、构造边界以及基底起伏情况。南北向MT-654测线电阻率—深度反演剖面显示该区断层均为大角度的逆断层,推测其主要受阿尔金左旋走滑大断裂的影响所致,由南向北依次反映了阿尔金山、红柳沟凹陷、三危山隆起、五墩凹陷、玉门关斜坡等5个构造单元。不同的构造单元电性差异较大,盆地中部三危山隆起元古宇变质岩及中酸性侵入花岗岩大范围出露,电性反映为高阻,五墩凹陷电性为低阻,是中—新生界沉积地层的反映,受三危山隆起影响表

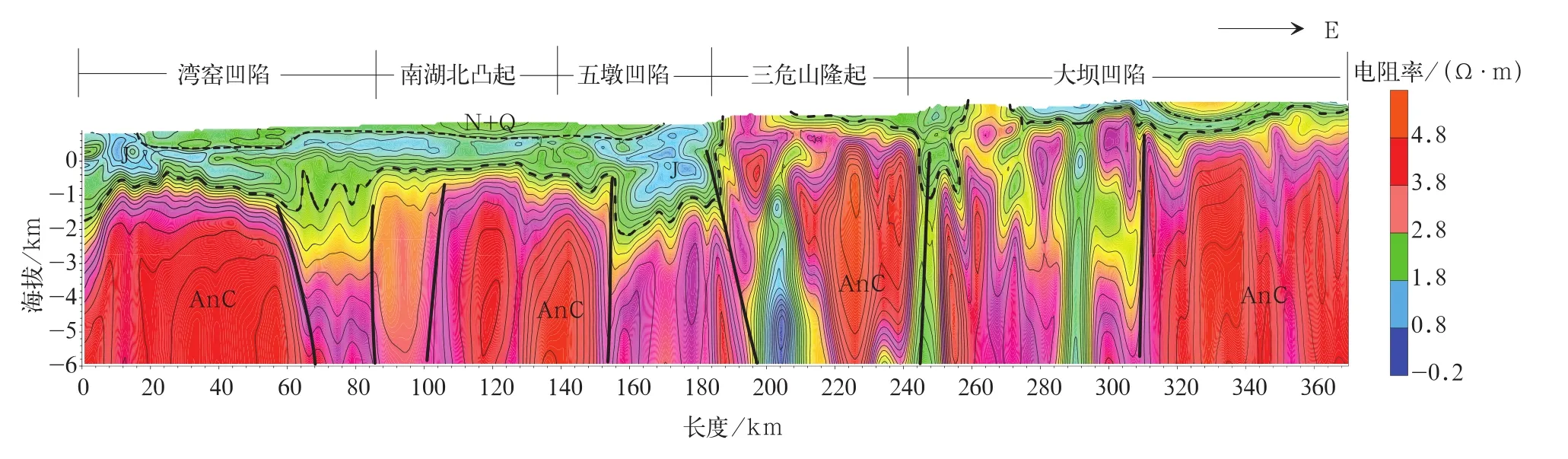

现出南坡陡北坡缓的地质结构特点(图7)。南北向MT-546测线与MT-654测线反演结果类似,其电阻率—深度反演剖面显示断裂延伸性较好,在红柳沟凹陷南部,阿尔金山前存在逆掩推覆构造,埋藏最深处达3km(图8)。东西向MT-448测线穿越湾窑凹陷、南湖北凸起、五墩凹陷、三危山隆起和大坝凹陷几个构造单元,反演结果表明三危山隆起西侧以逆断层与五墩凹陷接触,有明显的逆掩推覆现象,三危山隆起、大坝凹陷西侧断层发育,东西向岩性发育有差异(图9)。

图1 敦煌盆地重力异常图Fig.1 Gravity anomaly distribution in the Dunhuang Basin

图2 敦煌盆地东部构造单元划分图Fig.2 Structural unit division in eastern Dunhuang Basin

图3 起伏地形—深部隆起构造地质模型Fig.3 Tectonic geological model of undulating terrains-deep uplifts

图4 理论模型常规法反演剖面Fig.4 Inversion section of the theoretical model by conventional method

图5 理论模型延拓法反演剖面Fig.5 Inversion section of the theoretical model by extension method

图6 电法测线位置示意图Fig.6 Schematic location of electrical survey lines

图7 MT-654测线反演成像解释推断图Fig.7 Inversion imaging interpretation and inference of MT-654 line

图8 MT-546测线反演成像解释推断图Fig.8 Inversion imaging interpretation and inference of MT-546 line

图9 MT-448测线反演成像解释推断图Fig.9 Inversion imaging interpretation and inference of MT-448 line

3 断裂特征

利用重力异常识别断裂的方法技术有很多种[17-21],一般而言,重力梯级带与控制凹陷盆地沉积的同生断裂密切相关。本文主要采用重力异常水平梯度处理,把重力梯级带转换为重力水平梯度异常极值带,幅值大小反映断裂的埋深、规模,极大值走向的突变或错断代表断裂被切割和错开。

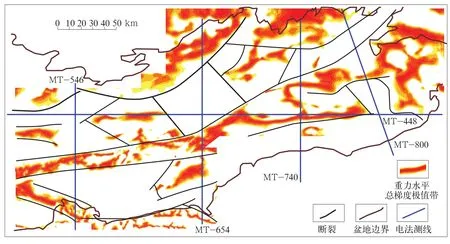

敦煌盆地重力水平总梯度处理结果显示区内主要发育近东西向、北东向和北西向3组断裂体系(图10),与电性剖面断裂识别结果基本一致(图7至图9)。断裂构造规模表现为近东西向和北东向断裂横向延伸长、切割深、区域性控制作用明显,基本控制着盆地的发展演化及中—新生代沉积层的分布特征;北西向断裂规模较小,在不同地段切割东西向、北东向断裂的特征明显,它对盆地次级构造单元及单元边界有一定的控制作用。根据断裂规模判断断裂生成顺序为“先东西向,后北东向和北西向”,异常的错断现象说明近东西向、北东向断裂具有多期活动性的特点。

图10 敦煌盆地重力异常水平总梯度与断裂展布图Fig.10 Total horizontal gradient of gravity anomalies and fault distribution in the Dunhuang Basin

4 基底结构

根据地面地质调查与地震地质资料的分析,目前认为敦煌盆地的侏罗系直接不整合于元古宇结晶基底之上。东西向横穿盆地的MT-448电法测线反演剖面较好地反映出高阻的变质结晶基底和低阻的中—新生代沉积地层展布特征,各凹陷分割性比较强,基底埋深均较浅,结合重力异常剖面和电法反演剖面,建立了结晶基底的分布(图11)。

重力场是不同深度和不同尺度源体的位场叠加,利用滤波、延拓、剥层分离、趋势分析及小波变换等场源分离方法,可以从叠加异常中分离出由勘探目标引起的异常,从而反映不同深度层次的构造特征。由敦煌盆地物性统计结果可知,该区元古宇与上覆侏罗系存在0.26g/cm3的密度差,侏罗系与结晶基底的界面是该区重要的物性分界面,结合电法反演结果,综合认为该区基岩顶面的起伏引起较大范围的重力异常,区域重力异常主要反映了结晶基底起伏变化特征(图11)。以电法刻画的基底界面深度为约束,对区域重力异常开展Parker界面迭代反演,预测了基底的形态与埋深(图12)。由图12可见,盆地基底大致呈北东东向延伸的狭长构造形态,基底埋深均较浅,盆内主要发育5个局部沉积中心,分别位于湾窑凹陷、五墩凹陷、安西凹陷、红柳沟凹陷及大坝凹陷内,各凹陷分布零散,其中五墩凹陷与红柳沟凹陷基底埋深最大,最深处约3400m,湾窑凹陷与大坝凹陷次之,最大埋深约为2900m,与电性结构显示结果一致(图7至图9)。

图11 MT-448测线反演成像和剖面重力异常叠合图Fig.11 Overlay of inversion imaging and profile gravity anomaly of MT-448 line

图12 敦煌盆地基底埋深预测图Fig.12 Prediction of basement depth in the Dunhuang Basin

5 结论

重电联合解释有效克服了单一方法的片面性,重力异常能定性刻画平面断裂展布及基底结构,大地电磁层位模型延拓技术最大程度上消除或抵制了地形起伏对电磁资料的影响,使反演剖面定量刻画断裂展布及基底起伏。

综合研究表明,敦煌盆地内断裂均为高角度逆断层,近东西走向,由断裂控制的各凹陷具有分割性强的特点。盆地基底为元古宇变质基底,整体埋深较浅,盆地内沉积地层横向发育厚度变化较大,五墩凹陷为沉积中心,具有较好的勘探前景。