智能制造背景下机械专业本科生软件应用能力的培养

黄天成 袁新梅 华 剑

长江大学机械工程学院 湖北荆州 434102

“中国制造2025”正推进制造业由传统制造(TM)向智能制造(IM)转型,随着科学技术的发展,智能制造背景下企业智能化制造对机械类专业人才在计算机软件综合应用知识与能力等方面的要求呈现如下特点。

(1)智能制造企业对机械类人才专业知识及计算机辅助应用能力要求普遍较高[1]。如机械方面机械制图、机械设计、机械制造、工程分析等知识,电气技术方面的PLC、电气系统及线路等知识,以及专业技能中的CAX技术应用等。

(2)智能制造企业对机械专业人才的专业知识、计算机与电气知识及相关控制知识的融合要求不断提高。智能制造背景下企业对学生在智能制造基础知识、传感器、机器人、物联网、智能化设备的操作和维修,智能化产品和服务等岗位的机、电、液一体化技术应用方面的能力提出了明确的需求,综合知识能力与素质要求提高。

(3)智能制造企业对机械专业人才的工业软件应用能力要求提高。智能制造企业要实现产品数字化及智能化设计、智能装备的互联与数据的互通、人机的交互以及实时的判断与决策,而在这些过程中当然需要运行良好的软件支撑,相关工业软件的大量应用就成为智能制造的核心与基础。对于机械类专业人才而言,这些软件主要有CAD,CAM,CAE,CAPP,MES,PLM及ERP等[2]。

综上所述,在当前智能制造背景下企业对机械类专业人才综合能力要求普遍提高,而计算机工业软件应用能力要求关乎智能制造的核心与基础[1]。为适应产业发展需求,提高人才培养质量,在机械类专业人才培养中开展机械类专业本科生软件应用能力培养体系的研究,加强机、电、液一体化等软件应用能力的培养,非常必要且重要。

1 我校机械类专业人才在软件应用能力培养方面的困惑

当前我校机械类专业人才在机械、电子、控制和计算机等学科在相关的软件应用能力的培养方面存在如下三方面的困惑。

1.1 教学学时压缩与教学内容拓展

当前我校机械类专业人才培养计划有压缩总学时的要求,与此同时,随着社会对人才综合素质要求的提高,在教学内容方面亦存在需要与时俱进拓展更新的要求。在这种学时少、内容多的矛盾下,教学课时较为紧张,有些课程讲授理论教学内容较紧凑,难以分出时间讲授与课程相关的工业软件及其应用;有些软件实践课程安排的课时较少,软件应用能力培养缺乏连续性和系统性[3],不利于学生加深对相关理论知识及计算机软件应用知识的掌握,致使软件应用能力无法满足设计性和创造性工作的需要。

1.2 软件应用能力培养存在学科间与学生间的不均衡

一方面,我校机械类专业以机械设计制造及其自动化方向为重,学生对于机械方面的软件应用较电子设计与制作的软件应用相对更好,存在软件应用能力培养方面学科间的不均衡问题[3]。

另一方面,学科竞赛能很好地提高学生的学习热情,锻炼学生的软件应用能力,但每年参加竞赛的学生数量毕竟属于少数,从有无参加过学科竞赛的学生间软件应用能力对比发现,参加过学科竞赛的学生软件应用能力明显较强,软件应用能力存在学生间的不均衡问题。

1.3 涉及专业软件门类繁多与软件应用能力培养体系不完善

机械类专业课程涉及的计算机应用软件较多,既有用于机械结构设计方面的AUTOCAD,SOLIDWORKS,PROE,UG等软件,也有用于计算机辅助制造的MASTERCAM等CAD/CAM软件;既有用于计算机辅助工程分析的ANSYS,ABAQUS和MATLAB等软件,也有用于机械系统动力学自动分析的ADAMS等软件;既有用于程序编译的软件开发系统(如C语言、Python语言),也有用于电子线路设计的软件(如PROTEUS和Altium Designer);另外还有计算机辅助工艺设计的CAPP软件、企业资源管理系统的ERP软件、生产制造执行系统的MES软件、产品全生命周期管理的PLM软件等。

从我校机械专业本科生的课程设置看,软件应用能力培养主要依附于课程展开,缺乏连续性与系统性,没有形成完整的培养体系,不利于学生软件应用的深入学习和掌握。所以,要使学生系统地掌握相关软件应用技术,亟须完善现有的软件应用能力培养体系。

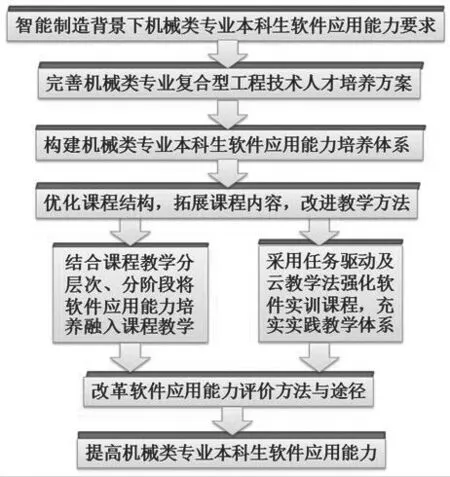

2 机械专业本科生软件应用能力培养体系的构建

智能制造背景下,机械专业本科生软件应用能力培养涉及人才培养的全过程,我校在构建机械专业本科生软件应用能力培养体系的过程中,从新背景下人才需求分析、人才培养方案完善、软件应用能力培养体系构建、课程结构优化、课程内容拓展、教学方法改进及评价方法改革等方面思考,建立了系统总框架(如图1所示),并以此展开。

图1 机械专业本科生软件应用能力培养体系总框架

2.1 完善机械专业人才培养方案

智能制造涉及的技术面广,智能制造背景下机械类专业人才是综合能力强的高素质复合型的工程技术人才。要满足复合型工程技术人才的要求,全面系统地提高学生的软件应用能力,需在原有人才培养方案的基础上,整合智能制造新需求下机械专业人才培养相关的知识、能力及素质要求,进一步完善机械类专业人才培养方案,多渠道拓展机械类专业复合型人才培养所需的机械专业技术、计算机软件应用技术、电子控制技术等内容,按照“机械类应用软件→电子类应用软件→工程分析应用软件”的递进顺序,推进机械类专业软件应用能力的培养。

2.2 构建软件应用能力培养体系

针对目前我校机械类专业本科生计算机软件应用能力培养方面存在软件学习学时紧张、软件学习不均衡、内容安排缺乏连续性与系统性等不足,结合智能制造背景下机械产业人才需求,以大学本科4学年为时间主线,以人才培养方案及课程体系为空间主线,根据机械类专业课程知识及软件应用学习的递进规律,在该体系的时间及空间中以课程设置为基础,围绕机械结构设计、运动仿真、机械制造工艺、电路设计仿真、程序开发、数值运算和计算机辅助工程分析等代表性软件在机械、液压、电子、控制、检测等专业课程中的应用,构建计算机软件应用能力培养体系(如图2所示),分层次、分阶段地结合课程教学推动机械类专业本科生软件应用能力的培养,逐步加深学生对相应知识的理解和掌握,提高机械类专业本科生软件综合应用能力。

图2 机械类专业本科生软件应用能力培养体系

2.3 将软件应用能力培养融入课程教学系统

机械类专业人才软件应用能力的培养过程应落地在课程教学系统中,课程教学系统一方面在人才培养方案中有整体体现,另一方面应在包含课程结构及课程内容优化的教学大纲方面有具体体现。

在课程结构优化方面,围绕智能制造关键技术应用及企业对机械专业人才工程软件应用能力的需求,按照科学合理、递进衔接的原则,以能力培养为主线,突出工程应用性和实践性,将软件应用能力培养体系与本专业人才培养方案的课程设置融为一体。

在课程内容优化方面,结合软件应用能力培养体系及人才培养方案要求,合理设置智能制造背景下机械类专业人才计算机软件应用能力课程教学大纲,拓展课程内容,使软件应用能力培养按照递进的逻辑规律落地到专业课程中。例如,结合工程制图、机械设计等专业基础课程,将机械结构设计AUTOCAD,SOLIDWORKS等软件的应用融入课程教学中;结合机械原理、机器人技术基础等课程加强关于智能制造背景下C语言及Python语言程序开发、SOLIDWORKS及ADAMS运动分析与仿真软件相关技术内容;结合机械制造类、控制类课程及数控技术课程增加高端数控加工相关的内容和MASTERCAM等机械制造工艺等CAD/CAM软件相关技术内容;结合单片机原理及应用等课程加强C程序语言、PLC,PROTEUS和Altium Designer等电路设计仿真软件在机电一体化课程中电子线路设计和制作的应用;结合机械现代设计技术、液压与气压传动等课程加强MATLAB数值运算及仿真软件相关技术内容的应用;结合工程软件应用与实践课程进一步拓展ANSYS,SOLIDWORKS及ADAMS等相关工程分析软件的学习与实践。

2.4 强化软件应用实践实训环节

机械类专业本科生软件应用能力培养相关课程具有较强的实践性,为了使机械专业课程教学适应智能制造技术对人才的需求,需在原来实践环节的基础上,按照人才培养方案要求进一步强化软件应用的实训课程及实践环节,加强计算机软件应用课程的综合训练。考虑到目前学时压缩与提高教学效果间的矛盾,在教学中从提高课堂的教学效率和引导学生在课后自主学习两方面开展。

(1)采用任务驱动法。任务驱动是激发学生提高学习效率的有效方法[4]。在理论课程中教师利用课程相关软件进行启发性介绍及验证性仿真实验引导,帮助学生直观地体会所学的知识,并以工程案例实训任务书的形式给学生提出课后训练的具体要求,学生在课后结合课堂上教师的讲授及相关实训实践课程中的学习,通过自己动手掌握软件和知识的应用,完成整个实践过程。这样通过课内及课后、理论及实践的综合训练,一方面可以较好地培养学生管理时间、团队协作等的工作素养;另一方面可以促进学生将理论知识迁移到实践应用的能力提升,提高学生的动手能力、运用计算机软件辅助设计与分析的实践能力。

鼓励学生积极准备并参加各级各类学科竞赛也是一种非常有效的任务驱动法。当前机械专业本科生相关的学科竞赛项目比较多且都紧跟行业技术前沿及社会对人才的需求,学生在准备参赛作品的过程中可以充分地把所学的知识应用于解决竞赛项目的实际问题中,主动加深学习掌握竞赛作品设计及完善中所需要用到的专业软件,提高软件应用能力和创新能力。

(2)采用互联网云教学。互联网技术的发展及云教学等网络课堂的出现,为提高学生学习效率提供了很好的资源平台。在机械类专业本科生软件应用能力培养中可以充分发挥网络及互联网学习的优势,运用云班课、云教材、“雨课堂”和MOOC学习平台等网络课堂促进学生学习效率的提高。例如,蓝墨云班课和云教材,它是一种新型的交互式学习平台和教育教学助手。一方面,该平台为学生提供了海量的免费学习资源,学生可以做好时间管理与规划,发挥学习的主观能动性,利用互联网在云班课中随时随地学习、练习及复习;另一方面,教师也可以利用蓝墨云班课更好地管理班级、布置及批改作业、答疑解惑、处理相关事务等,及时全面掌握全班学生的学习情况。

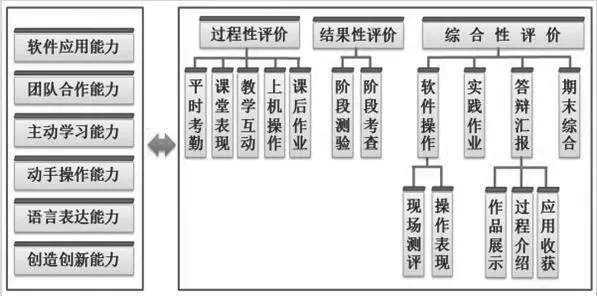

2.5 改革软件应用能力评价体系

智能制造背景下企业所需人才的能力是多方面的,单一的考核内容和考核方式会阻碍学生的学习积极性,抑制学生的创新潜能。所以,在机械类专业本科生软件应用能力培养学习评价中,应把能力的培养贯穿于全过程,建立符合人才培养目标要求的考核评价体系(如图3所示),通过过程性评价、结果性学习评价和综合性实践评价等综合考核激发学生学习的主动性与创造性[4],全面客观地考查学生软件应用及实践能力。

图3 机械专业本科生软件应用能力考核评价体系

同时,软件应用能力还可以通过现场操作应用作业、答辩汇报等途径评价,从现场测评及操作表现等方面考查学生对软件的掌握水平,促进学生软件应用能力的提高。

3 结语

智能制造背景下机械专业本科生软件应用能力培养体系的构建,能较好地克服目前软件应用能力培养方面存在的不足,结合课程教学分层次、分阶段地推动学生软件应用能力的培养。对于新形势下人才培养方案的完善、课程结构优化、课程内容的拓展、教学方法的改革和实践环节的强化等综合研究与实践有促进作用,有利于激发学生在软件应用方面学习的主动性,促进机械类专业人才综合能力与素质的提高,更好地满足人才培养质量与产业需求之间的契合。