论赵孟頫的书画艺术成就与董其昌的“矛盾”

文/熊 雯、李怀志

(本文作者均任职于西安交通大学)

一、董其昌的“矛盾”

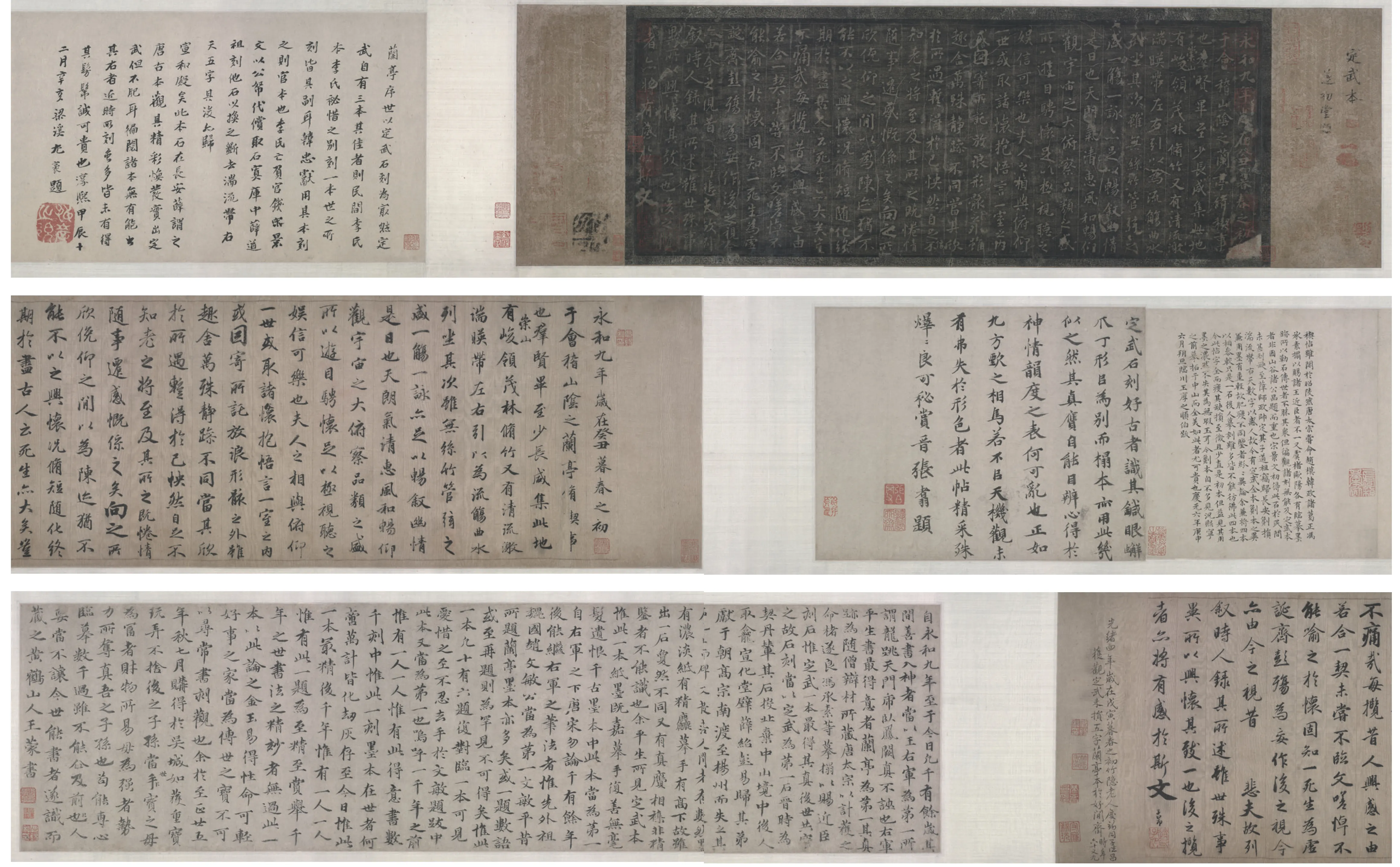

上海博物馆日前展览的“丹青宝筏——董其昌艺术大展”共展出了董其昌及相关作品一百五十余件,其中不仅出现了赵孟頫的作品,还有董其昌仿赵孟頫创作的《仿赵孟頫秋山图轴》(上海博物馆藏)。我们知道,董其昌曾多次临摹、仿作赵孟頫的画,现存作品还有《仿赵孟頫秋江图》(故宫博物院藏)《仿赵孟頫林塘晚归图》(福建博物院藏)等,足见董对赵的取法。但当董其昌重新排定“元四大家”时,他却显示出某种矛盾的心理。首先,他看不起汉人赵孟頫给元廷做官,故不将之归入“大家”之列,在“南北宗论”里也对赵只字不提。但同时,董其昌又表现出对赵孟頫的某种推崇,如他自己所言,“吴兴当为元人冠冕”“始知吴兴之不可及也”。这种矛盾究竟是为何?

徐复观先生认为:“在董其昌的南宗系统中,实存心打击了赵松雪(1254——1322)的地位……他在董其昌的南画系统中,应当有最重要的地位。董其昌的抑赵,是出自明代士人一般虚㤭之气,所以我不能不为之辩。”1李铸晋先生则说:“在他之前,文人画从来都被看作是理论高于画风,现在有了他的综合,元初时遂成立了文人山水画的确定风格……在这发展中,赵孟頫为后代的画家开辟了新的途径,特别是元末的山水四大家,和明代吴派,更为三百年后的董其昌的画论定下基础。”2这些论述皆可为董的矛盾作注。

笔者认为,赵孟頫的“特殊价值”就在于其继承了中国书画的入古出新传统,又为元明书画摆脱宋人窠臼提供了形而下的解决方案,并直接影响了董其昌的书画理论与创作。而董其昌的矛盾心理,其实也统一于对赵孟頫的认可。以下,笔者将具体从宋元之际赵孟頫所寻找的书画道路,以及董其昌对这道路的看法两方面来论证此一观点。

明 董其昌 仿赵孟頫秋山图 107.1cm×46.4cm 纸本设色 上海博物馆藏

二、赵孟頫的道路与董其昌

关于赵孟頫,宋濂有高度评价,他认为明代道学家们对赵失节仕元的批评,是“腐鼠败豚,何能病公”。同时给了赵在画史上“雄鸣一代,照耀古今”3的地位。高居翰认为赵孟頫“改变了中国山水画的整个发展方向”。4那么,宋元之际赵子昂的山水画到底风格上有什么重大突破,并且在哪些方面改变了中国山水画的整个发展方向,董其昌在著述和行动中又是怎样继承的,笔者在此处试以具体论证之。

1.逸之品格:写心中的理想山水

赵孟頫的开创性,一方面就体现在他的“逸韵”。元代艺术风格的一大特色就是“逸”,这与元代儒者的归隐风气有关。元庭虽屡次表示对儒生的关怀,但毕竟杯水车薪,广大文人艺士处在被冷落、被歧视的边缘地带,生命安全都被威胁。现世对文人,乃至汉人群体而言,都是牢笼般的存在,禁锢着肉体和心灵。但越是遭到禁锢,人就越追求自由,当时文人多选择从精神上寻找寄托,于是重自然、隐逸的道易思想,以及佛教禅学,在此时重又进入了人们的视野。重神似,轻形似;重自然,轻精妍;重山水,轻人伦,超然解放的“逸”格艺术就这样产生了。

元 赵孟頫临《兰亭序》 27.4cm×102cm 纸本 故宫博物院藏

赵孟頫就在这时代变迁中成为艺术的关键人物。他的人生际遇与艺术心灵存在着激烈的矛盾,正是这种矛盾,激发了赵孟頫卓越的书画成就。作为一位深受儒道释思想濡染的文人,赵孟頫终生在“隐”与“仕”之间徘徊,而“仕”与“隐”的矛盾,正是彼时文人的普遍矛盾。赵孟頫入朝为官,受到的不公正待遇,使他经世致用的愿望破灭,因此想从中逃出,却又并不可能,隐退愿望日益强烈,到了晚年终于寄情山水,全是由一“逸”字。《罪出》一诗便是最好表达:“在山为远志,出山为小草。古语已云然,见事苦不早。平生独往愿,丘壑守怀抱。”

赵孟頫在山水画中,将“逸”提升到一个新的层次,成为“元四大家”的“标杆”。以《鹊华秋色图》为例,此图是赵孟頫回到吴兴后回忆其在山东济南见闻而作。鹊华二山同是济南附近的名山,此图右边突立的是“华不注山”,左边是“鹊山”。两山之间一片辽阔的水域好似一望无际的平原。近处树木大得夸张,相比之下两山显得很小。中有诸多杂树,被赵疏落布置,三五成行。借着树木的组合排列,画面中弥漫着一种整体和谐的韵律。鹊山山脚下的屋舍、山羊和村野老农,以及舟中的渔夫,这些物象表达了画家对自然山水间隐逸生活的渴望。从整体意境来看,此画平淡天真,毫无矫饰,都是作者心境的透露。从应物象形看,此画没有遵守物体真实的比例,并不是对现世实景的真实描绘,而是赵孟頫的意造,借由画中透露的逸韵,超越人间世的痛苦与哀愁,进入一个理想的精神原乡。因此赵孟頫以自己人生际遇和卓越的才华,写出心中之山水,将文人画本有的“逸”的精神推向新的高峰。

董其昌在《鹊华秋色图》后共题跋了五次,在他的《容台别集》里亦提到此画:“余家有赵伯驹《春山读书图》、赵大年《江乡清夏图》。今年项晦甫复以赵子昂《鹊华秋色卷》见贻。余兼采三赵笔意为此图, 然赵吴兴已兼二子,余所学则吴兴为多也。”5

这里的赵大年被董其昌的“南北宗论”归入“南宗”,赵伯驹入“北宗”,赵孟頫为兼有南北二宗者,故不入分别。颜晓军认为:“《鹊华秋色图》,以及其他一些设色作品对董其昌是有着直接影响的。”6董其昌推崇的清雅冲淡的“南宗”水墨,正是赵孟頫坚持的方向。此外,赵反对宋代的院体画,认为其过于雕琢,是匠人所为,不如文人画之自然,在董那里,“匠气”也受到很严厉的抨击,他推崇的“士气”也与赵不谋而合。

元 赵孟 鹊华秋色图 28.4cm×90.2cm 纸本设色 台北“故宫博物院”藏

2.书画同源:书法表现绘画的意趣

在赵孟頫之前,已有一些画家意识到书法与绘画的共通性,但都是零散的见解。直到赵孟頫才系统地提出了“书画同源”的理论。他兼具书法家和画家的双重身份,拥有两方面丰富的实践经验,并通过自己的作品,为后人提供了可操作的途径。因此,赵孟頫开创性的另一方面,是在绘画中展现书法性线条的表现性、抒情性,并且颇具操作性。

关于如何引书入画,赵孟頫应该深谙其道。他在《秀石疏林图》中有诗云:“石如飞白木如籀,写竹还于八法通。若也有人能会此,方知书画本来同。”在中国书法中,“飞白”通常有两种解释,其一为传说中蔡邕创造的“飞白书”,写时散锋铺毫,如写草隶,不同于纯粹枯笔的干涸感,而是时润时枯,追求丝丝露白,状若云卷;其二是笔画中因速度加快或墨量减少而导致的线条变化。传统绘画中对石的表现,最独特便是以侧锋刷出的轮廓:画时速度较快,发力因需要而变,露丝处增其苍茫,湿润处助其浑厚,丰富了山石的层次,斧劈等皴法亦是如此。这样的技法与书法中的飞白有所共通。“籀”是指篆籀之书,在书写时,毛笔常处于中锋角度,笔画结实,且多用回锋起笔,线条圆净,经过岁月的侵蚀,有些线条也变得轮廓崎岖,状若锈铁;笔画与笔画间往往回环缭绕、连接紧密,有如树木之茂密。

关于以书入画,董其昌在自己的书论中也多次提到,如“作云林画,须用侧笔,有轻有重,不得用圆笔。其佳处,在笔法秀峭耳。宋人院体,皆用圆皴”“善用笔者清劲,不善用笔者浓浊。不独连篇各体有分别,一字中亦具此两种,不可不知也”“画树之法,须专以转折为主。每一动便想转折处,如习字之于转笔用力,更不可往而不收”。7可见同为书画一身的董其昌对以书入画的认识也颇为深刻。

细观董其昌的画作,除了整体继承赵孟頫的“淡雅”,还常能发现他用毛笔描绘一棵树,时而回锋裹行,使树干紧实;时而顶峰、侧锋,使轮廓不平,有沧桑感;细枝亦常从树木内部写出,似篆籀之接笔,又佐以虚处而滋生气。一幅图景,对不同部分的表现通常就用到不同的锋面、力量与运笔方式。由此得见,各种画法,无非是线条的表现,这和书法的要素也是一致的。

元 赵孟頫秀石疏林图 27.5cm×62.8cm 纸本水墨 故宫博物院藏

综合上述,我们可以做出这样的总结:由于逸的格调和书法性的影响,赵孟頫的绘画具有很强的自我抒情性。恽本初云:“画家以简洁为上,简洁简于象者。非简于意。”赵孟頫摒弃了南宋画院精工的画风,也与北宋郭熙、范宽等人注重写实的山水画拉开了距离。他开创的新风,引书入画,化繁为简,笔有尽而意无穷,绘画走向“写意”一端,可谓中国山水画的重要转折。随后的董其昌同为书画精通,又对佛禅思想研究颇多,实践处处避不开对赵孟頫的扬弃,故在赵孟頫简逸贵神的水墨道路上走得更远,以至倾心于“南宗”了。

三、再论“贵在有古意”

如前文所述,赵孟頫作为宋元之际的文人画家,乃是画坛一大革新派,但他提出“作画贵在有古意”,更因此被冠以“复古主义”的头衔。对于此,徐复观认为:“我站在中国艺术和中国艺术史的立场,实在想不出这种指称的斑点意义,没有复古不复古的问题,主要看在广资博取之余,个人是否有独自立身之处。”8

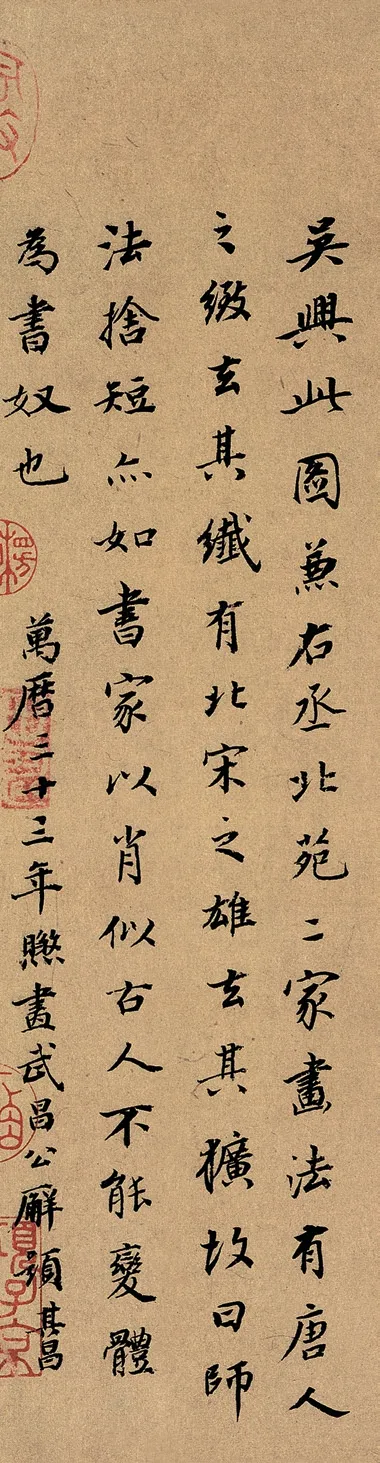

如何理解赵孟頫的“复古”?明代董其昌的评价值得关注,“吴兴此图,兼右丞北苑二家画法。有唐人之致,去其纤。有北宋之雄,去其犷。故曰师法舍短,亦如书家之肖似古人,不能变体为书奴也”。

可见赵孟頫提倡“作画贵在有古意”,并非泥古不化之徒。他的复古并不是复制古人,而是上溯根源、另辟蹊径。作为元初画家,面对宋画的颓败,回顾以往中国画的传统:在书法上,追溯到魏晋传统的代表、也是今体书风的源头王羲之;绘画上,追溯到诗画合一、南宗鼻祖的王维。

赵孟頫向王维学习,首先是受文人画观念的影响。王维诗画皆绝,是理想的文人画家,那种得其象外的精神,正是赵孟頫在自己画中所追求的“心中之山水”。赵孟頫还对王维有如此评价:“至是画家蹊径,陶融洗刷。无复余蕴矣。”赵孟頫能大胆革新寻找绘画新的方向乃是受到王维的启发及感召。其次,王维亦曾宦海沉浮,后来潜心佛理,归隐辋川。这种相似的人生经历,引起赵孟頫的很大共鸣,他说:“然余观唐之王维,宋之李成、徐熙、李伯时皆高尚士夫,所画盖与物传神,尽其妙也。近世作士大夫画者,其谬甚失。”9因此,王维为赵孟頫所推崇。

明 董其昌题《赵孟鹊頫华秋色图》 纸本 台北『故宫博物院』藏

董其昌作为明代高官,明哲保身、几经浮沉,同受禅宗影响,他曾自述学禅经历:“余始参竹篦子话,久未有契。一日,于舟中卧念香严击竹因缘,以手敲舟中张布帆竹,瞥然有省,自此不疑。从前老和尚舌头,千经万论,触眼穿透。是乙酉年五月,舟过武塘时也。其年秋,自金陵下第归,忽现一念三世境界,意识不行,凡两日半而复,乃知《大学》所云心不在焉、视而不见、听而不闻,正是悟境,不可作迷解也。”10可见对禅学的倾心,联系其推崇的“南宗”,亦可见审美上对王维体系的喜爱。

综合观之,董其昌不把赵孟頫归入“元四大家”,却称之为元代冠冕,不把他归入南北宗,却说他身兼南北,原因在于赵孟頫本为文坛领袖,备受文人推崇,但到了明代,受士大夫家国情怀影响,许多人开始诟病赵孟頫的出仕他族,身为高官的董其昌也本能地厌恶赵孟頫其人,以至于其书其画。可是随着自己艺术的深入,董逐渐认识到了赵孟頫的艺术价值,特别是对书画道路的理解,二人产生了许多共识,故而董为赵所折服。赵的“贵古”,是要回到艺术的源头中,去探究艺术的根本精神,并吸收营养用于自己的创造,董的诸多“仿作”恰是此点之证明。

明 董其昌题《赵孟頫鹊华秋色图》 纸本 台北“故宫博物院”藏

注释:

① 徐复观《中国艺术精神》,《赵松雪画史地位重估》,238 页,台湾“中央书局”,1966 年。

② 李铸晋《赵孟頫的鹊华秋色图》,《新美术》,1989 年第1 期。

③ 《赵孟頫像赞》,《宋学士文集》,卷30。

④ 高居翰《隔江山色——元代绘画》,28 页,三联书店,2009 年。

⑤ 董其昌《容台别集》,卷六,二十卷本《容台集》,上海图书馆藏。

⑥ 颜晓军《董其昌对晚明青绿山水画发展大转变的作用》,故宫博物院院刊。

⑦ 董其昌《画禅室随笔》,上海远东出版社,1999 年。

⑧ 徐复观《中国艺术精神》,《赵松雪画史地位重估》,239 页,台湾“中央书局”,1966 年。

⑨ 《钱选及其人物画》,14 页,第十二册,1958 年。

⑩ 董其昌《画禅室随笔》,上海远东出版社,1999 年。