保家仙儿

杜学峰

老一辈儿古城人,提起保家仙儿这档子事儿,不觉得新鲜。关起门来,找一个炕桌一半儿大小的平板儿,摆上一盘点心,一盘水果,一盘米饭,外加一碗荤菜。中间放一座香炉,掐着手指算算保家仙儿的数量,再燃起几炷颜色不同的神香。于是人们看到了一团袅袅升腾的烟雾,画着大小不一的圆圈儿,摇摇晃晃像喝醉酒的老家贼一样,不知飞向何方。诡秘的气氛,凝结了在场人脸上的表情,大家屏住呼吸,把神秘的目光盯在附体人的身上。嚅动的嘴唇,眯缝的两眼,合十的双手,是附体人最初不可缺少的动作。有人说,只有保家仙儿附体了,才能知道他们原先是个啥玩意儿。不信你看,活吞蛤蟆的那哥们儿,他的保家仙儿一定是一条蛇,要是搁在平时,他连醉虾都不敢往嘴里放。满嘴都是青菜叶子,抱着泔水桶不肯撒手的仁兄,他的保家仙儿指定是头猪,看那吃相,分毫不差。追着满院子鸡鸭四处乱飞的那个姐们儿,她的保家仙儿一定是黄鼠狼子。保家仙儿附体之时,她的两只眼睛里放出来的都是绿光,胳膊端到胸前,两只手下垂,有时候还能让头发和耳朵都直立起来。

说来也怪,这种事儿就是信则有,不信则无。有一段时间,古城人信它,附体人就多了起来。后来,人们很少提起它,几乎忘记了世上还有这档子事儿,附体人就少了。最近不知啥东西作祟,许许多多年轻人都拍着胸脯子,说自己是某某仙家附体了。一时间,利用保家仙儿看异病的,算命的,测风水的主儿纷纷粉墨登场,好些好逸恶劳混吃混喝的也跟着起哄,拿这档子事儿当营生干。

当然,也不能胡子眉毛一把抓。这行当里,也不全是鸡鸣狗盗之徒,好人也有,洪艳艳就是一位品行和模样都让人竖大拇指的女子。

洪艳艳早年到新疆出差,被一位小伙子看中了,从乌鲁木齐一直追到北京,再到古城。走了大半个中国,小伙子还不死心。要不是洪艳艳把一张美男子的照片拿出来给小伙子看,不一定会整出啥事儿来呢。洪艳艳二十出头就有了男朋友了,在北京大学读企业管理,姓任,单名一个义字。人如其名,凡是认识小伙子的古城人,没有不说好的。当然,长相更是一流的,见者无不称帅。

那年頭,大学生在大城市都是凤毛麟角,更何况在小小的古城呢。洪艳艳这朵鲜花插在任义这个花瓶里,也演绎了一段才子佳人、郎才女貌的佳话。

春天踮着脚尖儿,蔫儿悄地走进了这座北方古城。泛着鸭黄色的柳枝,向古城人挥动着柔软的手臂。千年的风雨尘埃把古城的每一块城砖浸染得越发灰暗。高大的石牌坊,宛如一对挽着臂膀的将军,驻足在古城的街道上。青石板的小路在老城里穿来穿去,让人感到一刻也不得安宁。今非昔比,物是人非,早就不是穿着长袍马褂,头顶高高发髻的年代了。五光十色的招牌广告,光鲜靓丽的青年男女,各种时髦的服饰,一股脑儿涌进了大街小巷。

古城北门西侧,有一栋三间瓦房,枯草死死地抓住房顶上那点可怜的泥土,起伏在疾风中。砖缝之间的白灰早就不知去向,只剩下龇牙咧嘴的墙豁口一道道码在那里,向人们述说着岁月艰辛。这是洪艳艳的家,西屋住着五个哥哥,她自己在堂屋里用砖头垒了一堵墙,与做饭的地儿隔开,就成了她的闺房。东屋为大,住着父母和爷爷奶奶,十口之家挤在不到70平米的地方,够憋屈的。

顺着后门向北看,不到两米的地方是古城的城墙。对着洪艳艳的闺房窗口的是一座保存得还算完好的烽火楼,它的四周均有一个方形的箭口,大小不过一尺,站在朝南的箭口前,恰好可以将闺房的一切尽收眼底。

“看你嘴都咧到耳朵边了,一定有啥好事儿!”

每次从闺房落一下脚,两人就来到这个烽火楼。这次也一样,看到喜笑颜开的任义,洪艳艳娇娆地问道。

任义将怀里的洪艳艳抱得更紧了:“妈妈给了我八千块钱,让咱们筹备结婚,我们家把朝阳那个房间都腾出来了。”洪艳艳白皙的脸颊上盛开了两朵桃花。楚楚动人的眸子里流淌出来的是喜悦的小溪。

任义大学毕业后,分到了市政府,当上了一名公务员。洪艳艳也刚刚找到了一份工作,在古城的一家大酒店做了出纳员。平时,两人走到大街上,人们投来的都是羡慕的目光。望着任义高大的身躯、英俊的脸庞,不知不觉中,洪艳艳将任义的手拉得更紧了,仿佛怕他会一下子跑掉一样。

“我听你的。”热乎乎的香气随着话语扑向了任义。

只可惜这话音儿落地还没几天,洪艳艳就含着眼泪,噘着嘴,梨花带雨地对任义说:“我妈让我们把婚期往后推一推。”

“为什么?”

“让我大哥先结婚呀。”

“行,就让大哥先把婚事办了呗。”

“钱不够!”

“嗨,早说呀,我回去给我爸爸妈妈做做工作,钱给大哥先用好啦。”

洪艳艳瞪着惊诧的大眼睛望着任义,有点不相信自己的耳朵。

上世纪80年代,万元户在整个古城也超不过十几个人,拖延了婚期,又拿出这么多钱,是洪艳艳想都不敢想的事情。

“只要你不受委屈,怎么办都行。”任义拉过洪艳艳的小手,贴在自己的脸上。这句话成了任义对洪艳艳终生的承诺。在后来的岁月里,无论生活出现怎样的变故,他从来都没有放弃过。

洪艳艳家后面城墙的烽火楼,在春风的沐浴下,有了些许春天的迹象,几片绿叶从凹凸不平的砖缝里钻了出来,显示着顽强的生命力。

任义做了市政府秘书处副处长,官场上几年的历练,比刚刚毕业时成熟了许多。在不失儒雅的举止中,也能透出几分机智与坚毅。若隐若现的抬头纹里,闪现的是成熟与自信。任义年近而立之年,早就到了该谈婚论嫁的年龄。洪艳艳借着从烽火楼顶上集中照射的阳光,忽然发现任义乌黑的头发里隐藏着几根白发,心里颤动了一下。她不是不想和任义组建一个美满的家庭,就在昨天,年迈的老母亲又给她下达了指示,必须等二哥完婚后才能考虑她和任义的婚事儿。可是,钱呢?钱在哪里?虽然她不当家,但家里的经济状况她还是知道的。没有个五六千块钱,二哥的对象是不会和二哥入洞房的。这些话,准二嫂早就放出口信了。

洪艳艳之前向朋友借了一些债,要不然缺口还不止这些。她知道,任义现在手里又存了些钱,可那是为他们结婚准备的呀,她还好意思张嘴吗?洪艳艳觉得这事儿想一想都让人脸红。之前,大哥结婚时,从任义手里借的八千块钱,父母连提都没提过一次,更别说还了。每每想到这里,都会对父母生出几分怨恨,却又不忍心指责他们。他们就是老实巴交没一点儿本事的普通老人,做儿女的能把他们怎么样?

尽管洪艳艳和任义在一起的时候,总想做出一副若无其事的样子,努力把烦恼压在心里,只是表情不给她作主,没办法,相由心生,忧形于色,还是让任义看出来了。在他的再三追问下,洪艳艳嗫嚅道:“我……实在……不想告诉你。”

“见外了不是?我是谁呀?”

“对你太不公平了。”

“只要你不受委屈,对我来说没有不公平的事儿。”

洪艳艳二哥的婚礼是在饭店举行的,高朋满座,热烈喜庆,来的人不少。喝喜酒时,洪艳艳把自己的闺蜜宋阳介绍给任义认识。别人没怎么样,一旁的新郎官——洪艳艳的二哥倒是挺着急的样子,他把妹妹叫到一边,小声教训道:“傻丫头,你怎么能把她介绍给任义啊,怕自己没有情敌吗?”

洪艳艳笑了,她把眼皮往上一挑,很不屑道:“这不正是一场考试吗?”

二哥满脸狐疑地望着妹妹远去的背影,张了张嘴,仍不死心,他跨上几步,一把扯住洪艳艳:“看你朋友,满脸妖气,什么男人能过了她的关?”

“任义就能!”洪艳艳脸上飞起两朵绯红的云,非常自信。

洪艳艳望着二哥尴尬的神态,回头又看看宋阳。巧得很,从她的凤眼里,抛出的钩钩儿,正好搭在任义的脸上。心中不由得一乱,也顾不上许多,几步上前,一把拉过任义的胳膊,挎了上去,同时下意识地把头转向宋阳那边,与宋阳来了个四目相对。宋阳的脸一红,慌忙收回痴痴的目光。

就是从那时起,任义、洪艳艳、宋阳在古城,被人们戏称为“铁三角”。二女一男,恋人是恋人,朋友是朋友,小葱拌豆腐——一清二白,干干净净,确实好得让人眼红。洪艳艳的二哥担心的事儿,还真没发生。

其实,要说宋阳对任义不曾动过那个心思,那是瞎掰。有一次,宋阳对洪艳艳说:“我真羡慕你们!”洪艳艳脸上并没表现出高兴的样子,宋阳不明白,本来是句恭维的话,怎么还惹得闺蜜不高兴了。回家后,在字典上查了查“羡慕”两个字,上面是这样解释的:因喜爱并希望得到。宋阳吓了一跳,知道了原因,她就不再乱说了,宋阳是一个为了友情可以牺牲一切的女孩子。还有一个让宋阳死了那份心思的原因,就是无论任义有多少恶习,在洪艳艳的眼里,全都成了优点。擤了大鼻涕,撩起衣襟,就是一通乱抹;皮鞋脏了,拿起手巾就擦。于是宋阳说:“你也说说你们家任义,改一改这些臭毛病!”

“文化人都这样,我看挺好的,有个性。”洪艳艳的回答像把整个馒头塞进了宋阳的嗓子眼儿里,噎得她喘不上气来。

洪艳艳的母亲又跟洪艳艳提到了她三哥的婚事儿,虽然没明说,话里话外的意思,洪艳艳听得明白了。就是一家人要有钱的出钱,有力的出力,把三哥的婚事儿给办了,然后再考虑其他。洪艳艳知道,她和任义的婚事儿又被划入了“其他”。躲进自己的闺房,委屈的哭声,在厚厚的棉被里撞击出低沉的共鸣。三哥后面还有四哥和五哥,她的青春成了五个哥哥迎娶媳妇的聘礼。这倒也无所谓,谁让自己生在这样一个家庭呢?关键是任义,凭什么让人家做这样的牺牲?难道就是因为他爱她?

洪艳艳打定主意,要修改这出悲剧的结局。她走了,只给家里留下一句话:“别找我,找也找不到。”

她给任义写了一封信,信的内容傻瓜也能想到,除了情和爱还能有别的吗?当泪水打湿信纸的时候,任义终于明白,洪艳艳不会与他走进婚姻的殿堂了……他从宋阳的嘴里了解到洪艳艳失踪的原因后,更激起他要寻找洪艳艳的决心。他动用各种现代化手段,走了60多个城市,行程5万多公里,相当于当年红军四次长征,可洪艳艳却像是消失在太平洋里的一尾小鱼,无影无踪。

一晃,时间就到了90年代初。任义从市政府调回古城,到这个区级单位担任宣传部长。宋阳说他是官场得意,情场失意,任义嘴咧得跟苦瓜一样。也过了而立之年,依然孑然一身。宋阳知道,任义心里的那个位置是终身留给洪艳艳的。

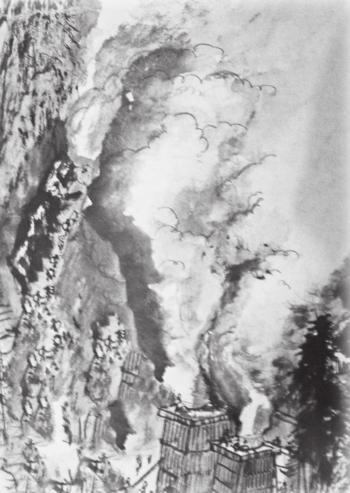

一个秋高气爽的下午,古城北门外的一家造纸厂发生火灾。任義接到的任务是组织宣传部门追踪报道救火情况。在火灾现场,他无意中听到不远的厂房里有呼救的声音。看看周围除了记者,也没有专业救援人员,便用冷水浇湿了全身,循声冲了进去。火焰像毒蛇芯子一样舔着任义的身躯,不一会儿,衣服就着了,疼痛难耐,灼伤难忍。任义来不及恐惧,一门心思寻找被困之人。终于,在一个角落里把那人找到了,他竭尽全力,把那个人背出了火海。这时的任义,面目全非,瘫倒在地上,很快就被救护车拉走了。

后来,医院传来消息,任义烧伤面积达到百分之八十,整容都是小事,关键是男人之根烧坏了。也不知道经过多少次植皮手术,任义可以生活自理了。考虑到政府形象和他还需要长期治疗的实际情况,出院后除了给他按见义勇为的英雄对待外,还给了他十几项荣誉称号,也就是说,他可以衣食无忧,赋闲在家了。于是,在古城少了位年轻英俊的好干部,多了一位很快就名声大振的自由撰稿人。

任义开始了新的生活,连名字都换了,把自己的笔名当作真名公之于众——辛人。

家人和亲朋好友都很尊重他的决定,大家心中默默地向过去的任义致敬。这时的宋阳还是单身,她时常来到郊外的一处农家院儿,与隐居这里的辛人聊聊文章,探讨一下人生感悟。当然,也会有选择地说说闲话,只是两人都有意避开洪艳艳这个名字。

洪艳艳回到古城,已经是几年后的事儿了。当她从宋阳嘴里知道了任义的全部情况之后,痛苦万分,哭昏过去好几次。当年她之所以出走,就是不想再拖累任义,让他有一个好的未来,可是现在……

“我在哪里能找到他?”哽咽中,洪艳艳轻声问宋阳。

“当时烧伤很严重,转院到北京后,就没了消息。”宋阳按照辛人教她的话,一字不差地告诉洪艳艳。是的,她不愿意减少或增加一个字。她心里一阵阵像刀剜一样疼痛,为了消失的任义,也为了眼前的洪艳艳。

洪艳艳的精神有点恍惚。有一次和宋阳到一座高层小区办事儿,看到一个中年人吊在七层楼伸下的绳子上,解救一只卡在雨水管上瑟瑟发抖的小猫,她大惊失色:“任义,小心!”尖尖的叫喊声,把周围的人吓了一跳。那个吊在半空中的中年人也循声望来。

“不是任义,你认错人了!”宋阳对洪艳艳道。

“没错,肯定是他!”洪艳艳的固执,让宋阳感到无奈,她理解洪艳艳此刻的行为。

不知从何时开始,洪艳艳看到一些场面,就会不由自主地想到任义。那年冬天,任义和她走在古城外的乡村小路上,忽然,不远外的路边传来小狗痛苦的哀叫。他们走过去,干黄的草丛里有一个一米大小的土坑,深度超过了一个中等个头的男人。借着月光,他们看到两束乞求的目光。任义从边上小心地溜下去,把小狗举了上来。洪艳艳接过小狗,再去拉任义,沙土不吃力,一下子把她和小狗也拉到了土坑里。两个人一次次往上爬,折腾老半天,才跳出了土坑……

“你再好好看看,他下来了。”宋阳的话打断了洪艳艳的回忆。

“哦,真的不是任义。”洪艳艳嘴里嘀咕着,满脸的失望。

洪艳艳整个人像是浮在惊涛骇浪中的一叶小舟,无助地挨过每一天。就在这种情况下,她和宋阳一起加入到仙家附体的行列中。她们也像古城的那些人一样,弄了一个小神龛,摆放在自己的房间里,像模像样地拜上一拜。据说两人后来都有了仙家附到体内。附在洪艳艳体内的保家仙儿是狗。有一次上了神香后,有人看见洪艳艳啃起了猪骨头,粗俗不堪的吃相,让在场的人直想呕吐。宋阳附体的保家仙儿是鱼。她的仙家上来后,就不用杯子碗之类的喝水了,而是一头扎到水缸里,咕嘟咕嘟狂饮一通。

既然回到了家里,洪艳艳就得为这个家操心。二哥前年得了白血病,每周都要透析,把本来就不富裕的家掏空了。这让洪艳艳不得不把自己仅有的几千块钱也全都拿了出来,洪艳艳想到未来的生活,心就沉到了海底。

上香了,她要召唤她的保家仙儿,为了这个家找到出路。烟雾缭绕,笼罩在小小的神龛之上,洪艳艳表情越加沉重。在一旁的宋阳看到了洪艳艳眼角上不断流淌出的泪水洗白了她那曾经红润的脸颊时,自己的眼睛也开始潮湿了,她要与辛人商量一个办法,为朋友分分忧。

在一个晚上,宋阳把这些情况告诉了辛人。辛人沉默良久,走到宋阳身边,耳语了一阵。宋阳的表情从惊讶到严肃又到赞许。

第二天晚上,宋阳拿着辛人给她的一万块钱送到洪艳艳手里。问道:“你还记得前几天那两张彩票不?”

“记得。”洪艳艳看看手里的钱,仿佛在说,和这钱有啥关系?

“你那张中了二等奖。”

“你没唬我吧?”

“怎么会,是你的好运来了!”

洪艳艳仿佛是在做梦,愣愣地看着宋阳。过了好一会儿,才如梦初醒,惊诧地说:“难怪昨天神香燃得那么齐,看来我的保家仙儿显神灵了!”

洪艳艳高兴极了,一扫脸颊上多日的阴霾。转身走向神龛前拜了拜,或许觉得还不够虔诚,又双膝跪倒在地,重重地磕了三个响头。

宋阳的鼻子有些发酸。

洪艳艳家后面城墙上的烽火楼,在寒风中依然高高耸立,野草吹响了长长的口哨,远处裸露的黄土像古代勇士有力的臂膀,长年累月示威于众人。

洪艳艳回到古城之后,辛人来到这个地方有十几次了。窗子里洪艳艳依然苗条的身材,圆润的双肩,莲藕般白皙的双臂和那修长的双腿,是那样熟悉而陌生。与洪艳艳的许多过往,像老电影一样,在封存的记忆里又被翻腾出来了。没人知道他在这里一待就是几个小时,他好像是站在过去与现在的临界线上。忽然是昨天,忽而又是今朝。午夜的钟声也很难唤醒这种不是梦境胜似梦境的昏睡。

今天的辛人却格外清醒,辛人看到洪艳艳闺房隔壁有个男人,在自己的手腕上用刀子划了一下,仿佛鲜红的血闪着冷冷的腥味,流进了辛人的鼻子。不好,是她二哥自杀了!这时的辛人一改平日的谨慎,几步跨到了洪艳艳闺房的窗子前,一邊用力敲着窗子,一边低声叫道:“二哥自杀了!”

几天以来,一直沉浸在保家仙儿显灵的喜悦中的洪艳艳,以为是保家仙儿托梦了,迷迷糊糊地去了二哥的房间。洪艳艳二哥得到了及时的救治,没出大问题。这时一个身影却在人们忙乱中悄悄地离开了烽火楼。

没想到,这件事和前面中奖的事放在一起让洪艳艳名声大振,保家仙儿两次在洪艳艳身上显灵,古城人奔走相告,无不称奇,特别是古城保家仙儿的信徒们把洪艳艳视为神明。几天以后,看病的、算命的、看邪的,呼呼啦啦涨潮似地涌进来,几乎把洪艳艳家的破门框挤散架了。

每天睡觉前,白炽灯下,洪艳艳数着花花绿绿的票子,脸颊上荡漾起花一样的笑容。是的,洪艳艳有理由高兴,只要有足够的钱,二哥绝不会因为缺钱看不起病而轻生了。

又是一个月圆之夜,长城被月光染上清冷的色彩,三三两两的行人,扯着自己的身影踯躅街头。法国梧桐树的叶子懒洋洋地向行人招手。

还是在古城北门西侧城墙上的那座烽火楼里,还是辛人孤单的身影,对面还是那间让辛人无比倾心的闺房。可今天的感觉却有些异样,不是迷信,辛人知道世上没有不透风的墙,总是来这里,迟早有一天会让人发现,这是辛人最不想得到的结果。可是辛人就是管不住自己,每一次来,他都会在自己的手臂上扎上一针,作为警示。今天辛人扎了自己两针,就是不管用,脚好像长在别人身上似的。这不,辛人又走出了烽火楼来到了洪艳艳的闺房前。

当一个美妙的轮廓熠熠生辉,就要跳进他的眼帘时,院子另一侧的起夜人,洪艳艳的二哥已经顺手操起一根铁棍,蹑手蹑脚来到那个黑乎乎的身影后面,对准他的背部狠狠砸下去。辛人倒下了。

已经熟睡的洪艳艳,从保家仙儿的又一次托梦中醒来。