64排螺旋CT容积扫描及三维重建技术在颌面骨折诊治中的应用

上海市第五人民医院放射科(上海 200240)

蒋华 李睿 廖振华

颌面部是人体组织结构较为复杂和特殊和部位,由于常年暴露极易受到外伤损伤导致骨折,影响面部美观和功能,需及时进行手术修复。临床上对骨折诊断主要依赖于影像学成像技术,但颌面部解剖结构复杂,一旦骨折易牵扯邻近组织,且不同骨折形态各异、互相重叠,增加了颌面骨折的复杂性和多样性,使得诊断较为困难[1]。X线是最为常见的骨折诊断方式,但对于颌面复杂性骨折的部位和骨折移位情况难以有清晰的显示;CT平扫可从不同平面显示颌面骨折情况,其检出率较X线有显著提高,但难以显示多发性复杂骨折的骨折线和空间关系,仍具有一定局限性[2]。多层螺旋CT具有强大的图像后处理技术,经过三维重建可从不同角度观察骨折和周围组织的立体结构,对手术方案的选择有一定的参考价值[3]。本研究旨在探讨64排螺旋CT三维重建技术在颌面骨折诊治中的应用价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料回顾性分析2016年3月-2018年3月上海市第五人民医院收治的69例颌面骨折患者的临床资料。纳入标准:临床表现为疼痛、开口受限、咬合关系紊乱、颜面肿胀畸形等;均经手术确诊为颌面骨折;骨折类型Le FortⅠ~Ⅲ型;均为外伤导致骨折;均于术前接受64排螺旋CT检查。排除标准:合并病理性骨折或陈旧性骨折者;合并影像学资料不全者;治疗依从性较差者;合并精神性疾病或不能配合完成检查者。69例患者中男37例,女32例,年龄18~51岁,平均(26.97±6.82)岁。致伤原因:车祸伤28例,坠落伤21例,击打伤15例,其他5例。本研究获得我院医学伦理委员会批准,患者均知情且自愿签署同意书。

1.2 方法

1.2.1 CT检查:采用GE公司提供的LIGHTSPEED VCT螺旋CT机进行三维成像。患者取仰卧位,扫描头颅侧位定位像,扫描基线为下颌角,扫描范围由眶上缘4cm至下颌骨下缘4cm。先行平扫,选择合适的扫描视野(FOV),管电压120kV,管电流200~300A,旋转时间0.5s/圈,扫描时间持续3~4s。原始数据采集扫描层厚64mm×0.625mm,准直40mm,无间隔连续扫描层厚2mm,螺距0.9~1.3。

1.2.2 图像处理和分析:将全部数据传送至工作站进行图像后处理,分别进行骨算法H60s sharp重建和中度平滑软组织算法H40s medium重建;骨窗窗位300~700HU,窗宽1500~3000HU,软组织窗窗位35~45HU,窗宽300~400HU,根据需要任意旋转角度成像。用软件的切割功能去除颈椎骨、舌骨和部分颅底骨,根据病灶显示效果选择最佳的图像储存,三维重建的方法包括多平面重建(MPR)、表面遮盖法(SSD)、最大密度投影(MIP)、容积再现(VR)。所有图像由2名经验丰富的放射科医师采用双盲法进行评估,意见不一致时协商直到得到一致的诊断结论。

1.3 统计学方法采用SPSS21.0统计学软件进行数据分析。计数数据以(%)表示,用χ2检验;以P<0.05提示有统计学意义。

2 结 果

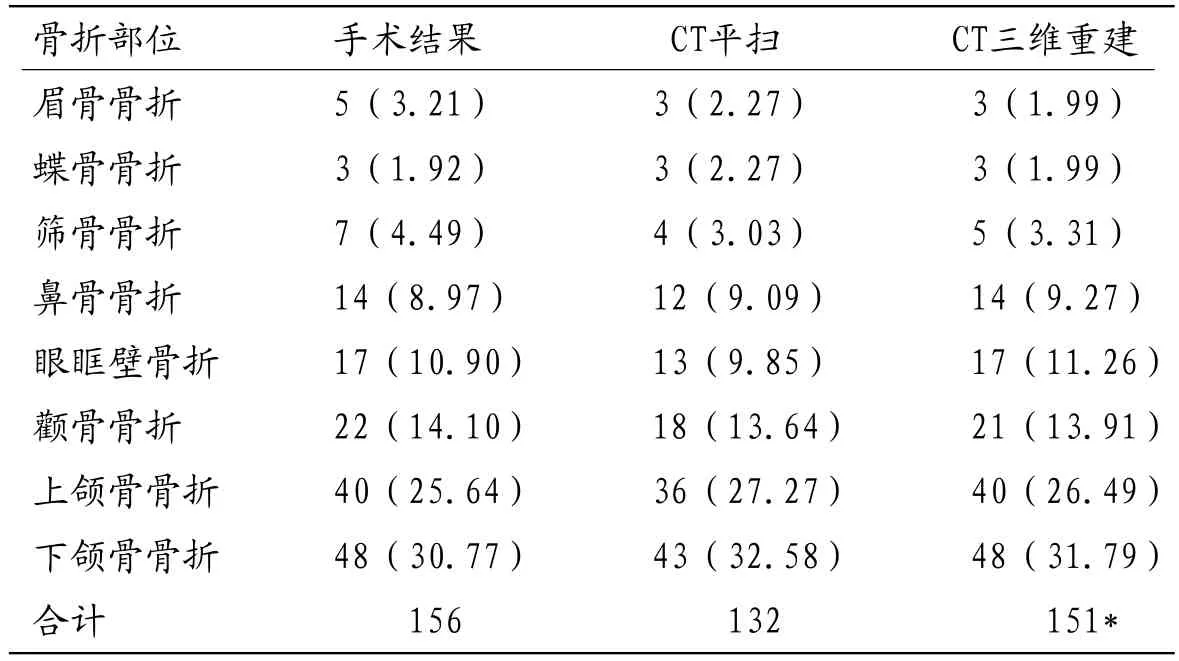

2.1 CT平扫和三维重建对颌面骨折的扫描结果比较69例颌面骨折患者手术发现骨折156处,多发性骨折41例,具体骨折部位见表1,上颌骨、下颌骨骨折最为常见,蝶骨、眉骨、筛骨骨折最为少见;CT三维重建对颌面骨折的检出率为96.79%(151/156),高于CT平扫检出率84.62%(132/156)(χ2=13.724,P<0.05)。

2.2 颌面骨折CT扫描结果分析CT平扫检出颌面骨折132处,检出率为84.62%,2处眉骨骨折、3处筛骨骨折、2处鼻骨骨折、4处眼眶壁骨折、4处颧骨骨折、4处上颌骨骨折、5处下颌骨骨折未检出。CT三维重建检出颌面骨折151处,检出率为96.79%,2处眉骨骨折、2处筛骨骨折、1处颧骨骨折未检出。图1、2、3为部分典型颌面骨折患者的CT三维重建图,骨折部位清晰可见,图4为图3患者治疗3个月后的CT三维重建图,内固定术后小型钛板的位置和立体形态清楚可见。

表1 CT平扫和三维重建对颌面骨折的扫描结果比较[n(%)]

3 讨 论

颌面部由于暴露较多易受外力影响导致骨折发生,除影响面部功能外还可能造成外观畸形,需医生在短时间内完成诊断和治疗,尽量减轻患者痛苦并改善其预后。因颌面骨折解剖结构较为复杂,单纯X线检查难以显示骨折重叠部分,CT平扫虽能得到不同平面的完整影像学资料,但不能显示骨折立体结构和周围组织关系,医生需结合解剖学知识和临床经验对颌面骨折的空间关系进行判断,确诊难度较大,不利于手术方案的制定[4]。为进一步了解颌面骨折的整体情况和空间结构,减少因误诊、漏诊造成的医疗纠纷,临床上需寻找更清晰、更高效的影像学诊断方式。

64排螺旋CT具有高速和各种通行扫描的优势,通过容积扫描获取图像原始数据,一次性扫描结束后可进行多方位的图像重建,不仅可在短时间内得到详细的影像学诊断信息,也一定程度上减少了辐射剂量,对患者更安全[5]。另外,螺旋CT具有强大的图像后处理技术,三维重建可从不同角度显示骨折位置、骨折移位、骨折线走向等情况,可避免其他部位的遮挡和干扰,直观了解其立体结构,为手术治疗方案的选择提供更清晰的影像学依据[6]。MPR是CT三维重建技术中常见的一种,可精确测量骨折断端移位距离,还可清楚显示周围组织病变情况,对颌面深部、精细结构组织部位的骨折有直观的显示[7]。虽然MPR图像可从矢状位、冠状位、任意角度斜面重建及曲面重建确定骨折位置,但其本质是二维空间图像,缺乏立体感和整体观,对复杂的空间解剖结构显示欠佳[8]。

图1 CT三维重建的VR图像清晰显示左侧上颌窦前壁骨折;图2 CT三维重建的VR图像清晰显示左侧颧弓骨折;图3-4为同一患者治疗前后CT图:图3为治疗前CT三维重建图,清楚显示右侧颌面部多处复杂性骨折;图4为治疗后3个月的CT三维重建图,清楚显示内固定术后小型钛板的位置和立体形态。

VR图像可弥补MPR图像的不足,三维立体的显示颌面部解剖结构和骨折影像,具有较强的空间立体感和整体感,且可通过任意角度的旋转更全面细致的观察骨折情况,明确骨折分型,了解断端与周围组织的空间结构关系,更加直观的显示颞颌关节是否脱位[9]。对于结构重叠区域,VR技术可利用切割选择性的切除邻近周围组织,着重对骨折关键区域进行不同角度且更逼真的立体三维成像,尤其对遮盖较为严重的骨折,通过旋转、切割技术可得到清晰的显像[10]。MPR和VR技术再配合SSD、MIP成像,可对CT扫描得到的数据进行强大的图像处理,对颌面复杂骨折有十分清晰的显像,有利于骨折快速确诊和手术方案制定,对术后内固定情况也有准确评估。本研究结果显示,CT三维重建技术对颌面骨折的检出率高于CT平扫,还能清晰显示患者术后内固定小型钛板的位置和形态,证实了CT三维重建在颌面骨折的应用价值较高。

综上所述,64排螺旋CT三维重建技术对颌面骨折的检出率高于CT平扫,且能准确评估术后内固定和恢复情况,在颌面部复杂性骨折的诊断和治疗中有较高的应用价值。