军用仿真发展现状与展望

徐享忠, 郭齐胜

(陆军装甲兵学院演训中心, 北京 100072)

仿真是一种具有方法论意义的通用技术,军用仿真是一种具有战略意义的关键技术。当前,仿真应用日益广泛,涉及国防军工、航空航天、能源、环境、信息、工业、农业、交通、海洋、经济、教育等行业,基本覆盖了现代社会的各个重要领域[1]。

随着仿真应用领域的不断拓展和应用程度的不断深入,2005年6月美国总统信息技术顾问委员会在给总统的建议报告[2]中指出:由算法、建模与仿真(Modeling and Simulation,M&S)软件,计算机与信息科学以及计算基础设施3大元素构成的计算科学,已逐步成为继科学实验研究和理论研究之后认识、改造客观世界的第3种重要手段,推动人类科学发展范式的重要迁移。其中:第一范式鼎盛于18世纪之前的经验科学阶段,核心特征是对有限的客观对象进行观察,归纳找出其中的科学规律,如伽利略的斜塔落球实验;第二范式鼎盛于19世纪以来的理论科学阶段,核心特征是逻辑推导和数学证明,如爱因斯坦的相对论;第三范式兴起于20世纪中期计算机出现以来的计算科学阶段,核心特征是计算机建模与仿真,如模拟核试验。面对天气、地震、海啸以及国防军工等复杂系统,前2个范式难以满足科学计算需求,必须借助计算机仿真技术。2007年,美国众议院487号决议[3]将M&S列为影响国家安全繁荣和保持绝对领先优势、具有战略意义的关键技术。

美国国防部(Department of Defense,DoD)长期重视军用仿真技术。1972年,DoD将M&S列为重要的国防关键技术,将其看作是处理事务的核心方法和战略性技术;1992年7月,DoD颁布了“国防科学技术战略”,将综合仿真环境列为保持美国军事优势的7大推动技术之一;1995年10月,DoD颁布了“建模与仿真主计划(Modeling and Simulation Master Plan,MSMP)”,明确了预期达成的6个总目标[4],即开发M&S公用技术框架,提供一致且权威的自然环境表示,提供权威的系统表示,提供权威的行为表示,建立M&S基础架构,共享M&S的效益;1997年以来,DoD在实施“国防技术领域计划”的基础上,又将M&S列为“有助于能极大提高军事能力的4大支柱(战备、现代化、部队结构、持续能力)的一项重要技术”[5]。1998年8月,北约颁布了“北约建模与仿真主计划”[6]。

笔者首先简要阐述仿真的内涵以及仿真学科建设现状,提出了一种新的仿真类型;然后,从组织机构、主要成果、应用领域及典型应用等方面,简要阐述军用仿真发展现状,重点分析了分布式仿真架构之间的关系;最后,从研究热点及发展趋势2个方面,展望军用仿真的未来发展,剖析了大数据时代理论构造的意义、仿真与军事领域专家对仿真与指挥信息系统互操作的共同责任、军事智能化仿真应开展的基础性研究等重要问题。

1 仿真概述

1.1 仿真

仿真具有极其丰富的内涵,“犹如珠宝,侧面不少”[7]。ÖREN[8]收集了仿真的100多个定义,最早期的定义可追溯到1961年G.W.Morgenthater给出的技术性定义[9]。美军、我军相关术语给出的仿真定义都很简洁,内涵较为宽泛,即仿真是一种按时间实现模型的方法[10-11]。通常来说,仿真是一种从特定目的出发,运用相似原理建立模型,并基于模型进行实验的方法。

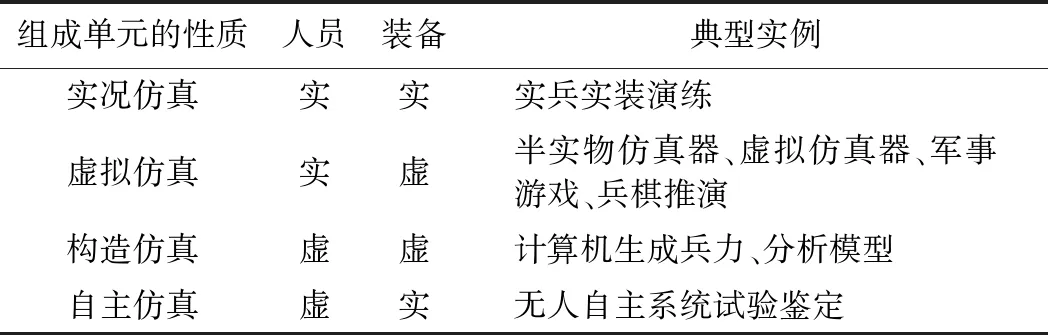

仿真有多种分类方法,ÖREN[12]收集了大约400种类型的仿真。常见的分类依据包括模型的类型、组成单元的性质、仿真计算机的类型、仿真系统的用途及所属应用领域。其中:根据组成单元的性质,通常把仿真分为实况(Live)仿真、虚拟(Virtual)仿真和构造(Constructive)仿真,三者共同构成混合仿真(LVC),成为复杂仿真的高级形态。虚拟仿真包括各种人在回路仿真器,又有半实物仿真器、虚拟仿真器、军事游戏、兵棋推演等多种形态;同时,随着无人装备自主化、智能化程度的提升,出现了第4种仿真,笔者称其为“自主(Robot)”仿真。具体分类如表1所示。

表1 根据组成单元性质的仿真分类

仿真的用途非常广泛,利用仿真技术可构造出系统分析器、系统设计器、系统观测器、系统预测器及系统训练器[13],如表2所示。

表2 仿真用途及典型实例

仿真具有经济、安全、前瞻、可重复、无破坏、受环境制约小等诸多优点,但也存在不足,主要体现在:对于复杂系统的建模,无经验或观测样本可供借鉴;仿真可信性难以保证,分解之后难以确保如实集成;计算量巨大,分解细化、描述精细与计算复杂相互矛盾。

1.2 仿真学科建设

关于仿真学科,国外主要称其为“建模与仿真”,国内目前则称其为“仿真科学与技术”。

1.2.1 建模与仿真

SZCZERBICKA等[14]提出了支撑M&S学科的3个要素:知识体(body of knowledge)[15]、课程(curriculum)和认证(accreditation),研究了“知识体”的相关主题,并提出了系统化推进M&S学科建设的建议。

国外大学著名的M&S研究生授予点如表3[16]所示,其中,博士学位授予点同时也包含硕士学位授予点。美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校(University of Alabama in Huntsville,UAH)建模、仿真与分析中心(Center of Modeling Simulation and Analysis,CMSA)主任Mikel D.Petty教授,在美国老道明大学(Old Dominion University)工作期间,指导了世界上M&S学科第1篇和第3篇博士学位论文[17]。

1.2.2 仿真科学与技术

仿真伴随着控制论、系统论、信息论的发展而壮大,又与电子技术、计算机技术有着密切关系。在国内,仿真长期挂靠在控制理论与控制工程(081101)、系统工程(081103)、导航、制导与控制(081105)、计算机应用技术(081203)、武器系统与运用工程(082601)、军事装备学(110803)等二级学科之下。原装甲兵工程学院(现陆军装甲兵学院)于1998年创建了国内首个军用仿真工程本科专业。之后,国内多所军校也陆续开设了该专业。

经过5年多的论证,2009年,中国系统仿真学会向教育部提交了《设置“仿真科学与技术”一级学科的建议书》,建议在我国高等教育院校设置“仿真科学与技术”一级学科;2010年,中国系统仿真学会发布《仿真科学与技术学科发展研究报告》[18]蓝皮书,认为“仿真科学与技术是以建模与仿真理论为基础,以计算机系统、物理效应设备及仿真器为工具,根据研究目标建立并运行模型,对研究对象进行认识与改造的一门综合性、交叉性学科”,并对仿真科学与技术的理论、方法体系进行归纳总结;教育部公布的2010年高考招生专业中,武汉大学计算机学院申报的仿真科学与技术是23个首次设立的专业之一。

2 军用仿真发展现状

所谓军用仿真,是指在军事和国防领域进行应用,实现训练、论证、分析、试验、实验等目的的仿真[11]。在需求牵引、技术推动与专门机构组织等多方因素共同作用下,经过多年持续发展,军用仿真在分布式仿真架构、标准规范体系、分布式仿真支撑平台、大型仿真系统、仿真丛书等方面取得了大量成果,在模拟训练、装备论证、作战实验、战略规划等领域得到了广泛应用。如同其他许多技术,仿真技术也是先在国防军工领域得到广泛应用后,逐步迁移到民用领域。

2.1 组织机构

M&S组织机构可充当活动的主办方或倡议者、标准化工作的组织者或合作者、资源提供者以及其他角色。这些专门机构分成政府(军队)类、工业类以及学术类3大类[19]。

以北约、美国的政府类M&S管理机构为例,北约层级的组织机构主要有1992年9月成立的发布交互式仿真(Distributed Interactive Simulation,DIS)工作组以及研究与技术组织(Research and Technology Organization,RTO)等。北约建模与仿真小组(NATO Modeling and Simulation Group,NMSG)是RTO的7个技术小组之一,其职责是支持联军机构、北约成员国和伙伴国之间的合作,以充分发挥M&S的作用。美国DoD层级的组织机构对国防M&S活动进行系统化、规范化的领导与管理,主要包括:1)建模与仿真指导委员会(Modeling and Simulation Steering Committee,M&S SC),其前身是建模与仿真执行委员会(Executive Council on Modeling and Simulation,EXCIMS);2)建模与仿真协调办公室(Modeling and Simulation Coordination Office,MSCO),其前身是成立于1992年、负责实施“国防建模与仿真倡议”的国防建模与仿真办公室(Defense Modeling and Simulation Office,DMSO);3)建模与仿真工作组(Modeling and Simulation Working Group,MSWG);4)建模与仿真信息分析中心(Modeling and Simulation Information Analysis Center,MSIAC);5)国防技术信息中心(Defense Technical Information Center,DTIC)。美军军种层级的组织机构包括陆军建模与仿真办公室(Army Model and Simulation Office,AMSO)、陆军条令与训练司令部分析中心(TRADOC Analysis Center,TRAC)、海军建模与仿真管理办公室(Navy Modeling and Simulation Management Office,NAVMSMO)、空军建模与仿真局(Air Force Agency for Modeling and Simulation,AFAMS)和海军陆战队建模与仿真管理办公室(Marine Corps Modeling and Simulation Management Office,MCMSMO)。

美军还建立了联合部队和军种2个层次的作战实验室。联合作战实验由联合部队司令部(原大西洋司令部)负责,下辖“联合作战中心”、“联合C4ISR作战中心”和“联邦作战实验室”等联合作战实验机构。军种作战实验室包括:陆军太空与导弹作战实验室(Space and Missile Defense Battle Lab,SMDBL)、海军作战中心(Navy Warfare Center,NWC)、空军太空作战实验室(Air Force Space Battle Lab,AFSBL)、美海军陆战队作战实验室(USMC Warfighting Lab,USMCWL)和网络战实验室(Cyber Battle Lab,CBL)等。

在国内,中国仿真学会(China Simulation Federa-tion,CSF)是中国科协所属的全国一级学会,挂靠在北京航空航天大学。该学会可上溯到1979年成立的中国自动化学会系统仿真专业委员会,1989年10月更名为中国系统仿真学会,2016年2月改为现名,现下设25个分支机构(20个专业委员会,5个工作委员会)。

2.2 主要成果

经过多年研究,军用仿真主要取得了以分布式仿真架构、标准规范体系、分布式仿真支撑平台、大型仿真系统、仿真丛书等为标志的系列成果。

2.2.1 分布式仿真架构

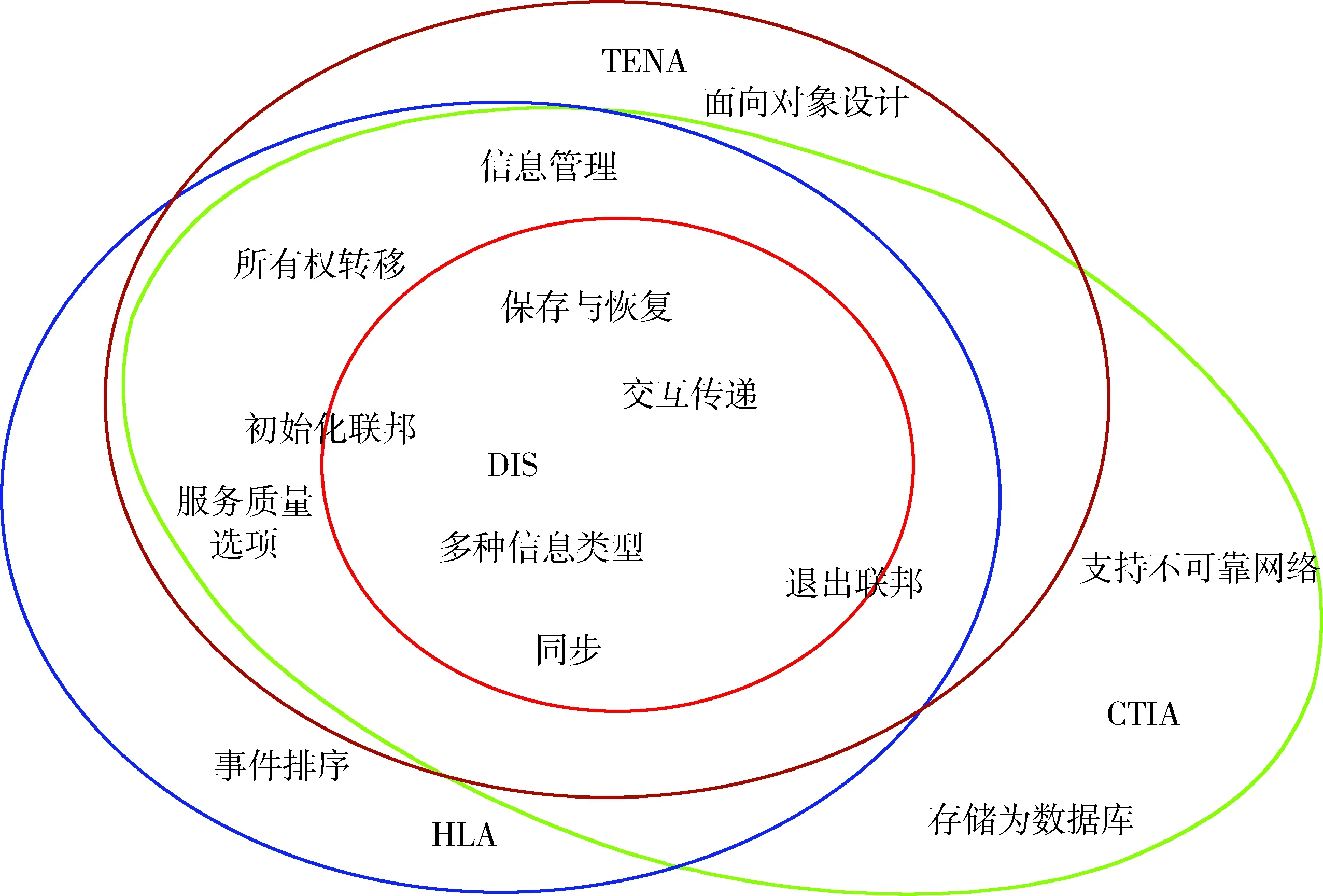

自20世纪80年代中期美国国防部提出先进分布仿真(Advanced Distributed Simulation,ADS)[20]概念以来,分布式仿真已逐渐成为仿真领域研究的热点和复杂系统研究的重要工具。分布式仿真技术的发展主要经历了仿真器联网(Simulator Networking,SIMNET)[21]计划、DIS[22]、聚合级仿真协议(Aggregate Level Simulation Protocol,ALSP)[23]和高层体系结构(High Level Architecture,HLA)[24]4个阶段。随着Internet/Web技术的不断发展,2000年以后,M&S和Web/XML、Internet/Networking技术进一步结合,推动形成了可扩展建模与仿真框架(eXtensible Modeling and Simulation Framework,XMSF)[25-26]、试验与训练使能架构(Test and Training Enabling Architecture,TENA)[27],其目的是使用通用的技术、标准和开放的体系结构,促进M&S在更大范围、更高层次上的互操作和重用。为适应靶场实装无线网络等不可靠通信网络,2005年美国陆军还采用面向服务技术,开发了与TENA类似的公共训练仪器架构(Common Training Instrumentation Architecture,CTIA)[28],以支撑实战化训练转型(Live Training Transformation,LT2)。2009年,美国国防部长办公室(Office of the Secretary of Defense,OSD)颁布了LVC架构路线图(LVC Architecture Roadmap,LVCAR)[29],力图建立一个多体系架构的分布式仿真互联协议。

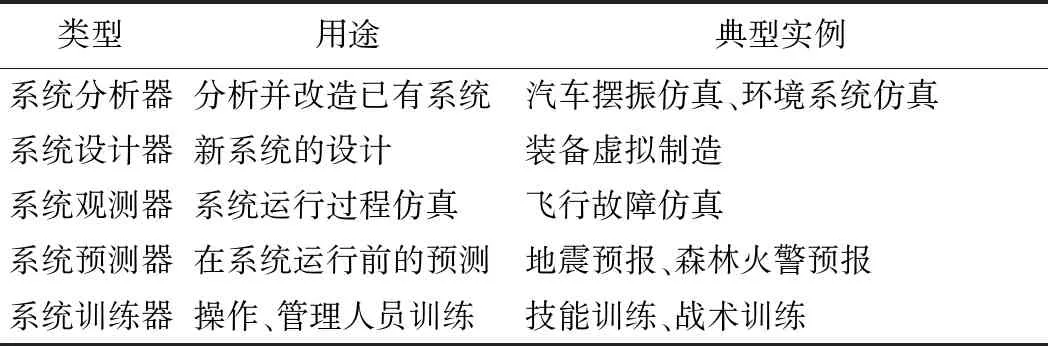

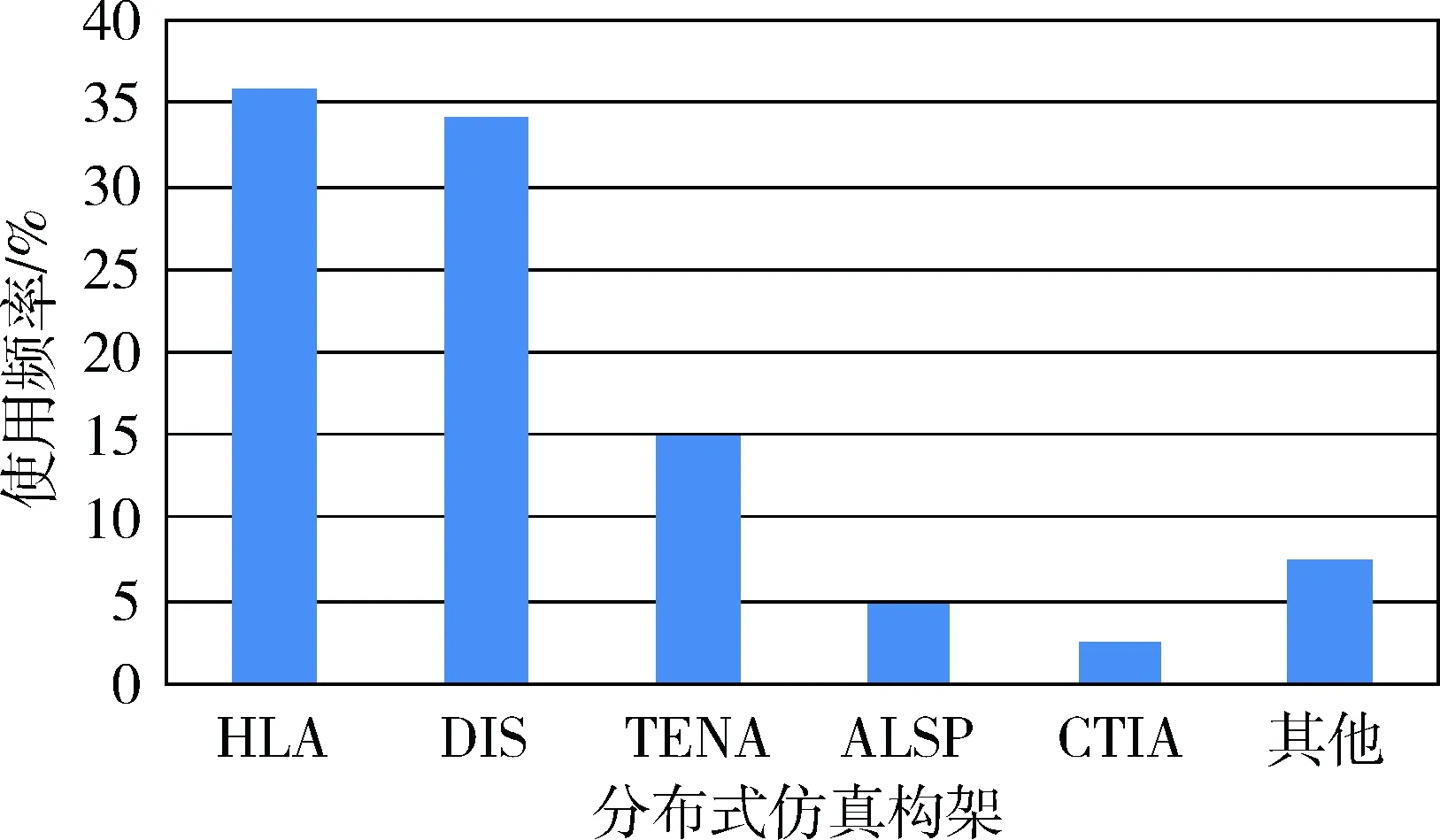

DIS提供了多种信息类型、同步、交互传递、保存与恢复等核心功能,HLA、TENA、CTIA都是DIS的超集,它们之间则互有交叉。分布式仿真架构的维恩(Venn)图[30]如图1所示。

在开始提出时,这些分布式仿真架构所支持的仿真类型各有侧重。如:SIMNET、DIS侧重于虚拟仿真;ALSP关注构造仿真;TENA、CTIA侧重于实况仿真。随着技术的发展,它们之间的界限越来越模糊,下一代分布式仿真架构将同时支持各种类型的仿真,如图2[31]所示。

图1 分布式仿真架构的Venn图

图2 分布式仿真架构对仿真类型的支持关系

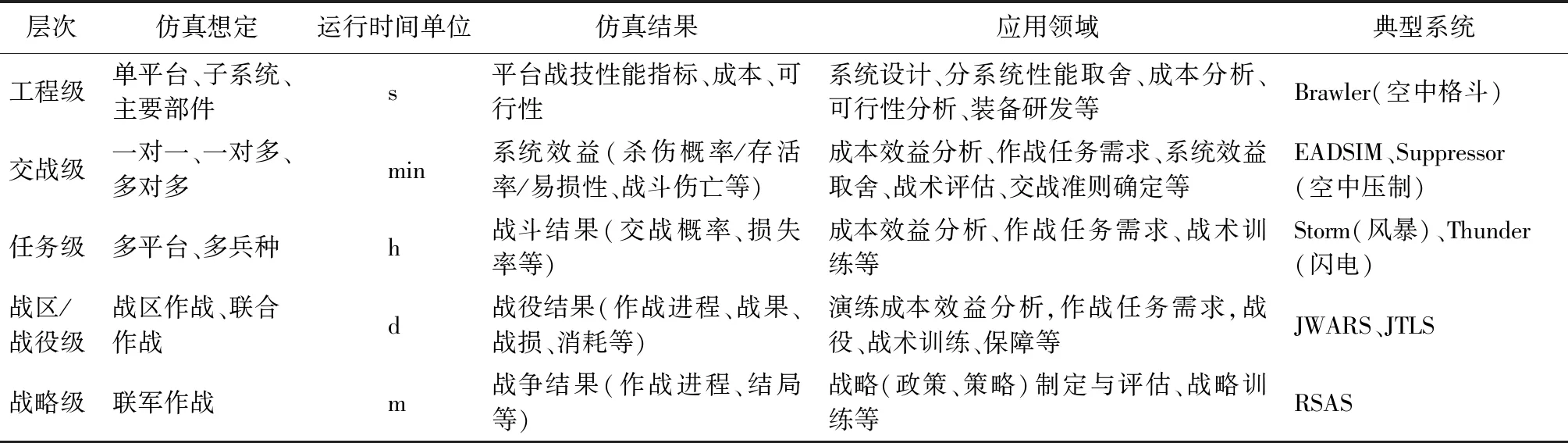

目前,HLA、DIS的使用频率较高,TENA、CTIA的使用频率较低[30],如图3所示。越来越多的用户正关注TENA、CTIA,而CTIA是目前美国陆军主推的试验与训练仿真架构,并且可能在未来军事训练中得到全面使用。

图3 分布式仿真架构的使用频率

2.2.2 标准规范体系

国际知名的与仿真相关的标准化机构主要有美国电气和电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers,IEEE)、国际仿真互操作标准化组织(Simulation Interoperability Standards Organization,SISO)、国际标准化组织(International Standar-dization Organization,ISO)/国际电工协会(International Electrotechnical Commission,IEC)。这些机构制定了一系列的仿真标准,主要有如下8个方面[17]:

1) HLA。主要有IEEE 1516系列标准,包括IEEE 1516、IEEE 1516.1、IEEE 1516.2(OMT)、IEEE 1516.3(FEDEP)1、IEEE 1516.4。

2) DIS。主要有IEEE 1278系列标准,包括IEEE 1278.1、IEEE 1278.1A、IEEE 1278.2、IEEE 1278.3、IEEE 1278.4。

3) 综合环境数据表示和交换规范(Synthetic Environment Data Representation and Interchange Specification,SEDRIS)。主要有ISO/IEC 18023系列标准、ISO/IEC 18025、ISO/IEC 18026、ISO/IEC 18041-4、ISO/IEC 18042-4。

4) 实时平台联邦对象参考模型(Real-time Platform Reference Federation Object Model,RPR FOM)。主要有SISO-STD-001-1999系列标准。

5) 基本对象模型(Basic Object Model,BOM)。主要有SISO-STD-003-2006系列标准。

6) 商业仿真软件包互操作(Commercial off-the-shelf Simulation Package Interoperability,CSPI)参考模型。主要有SISO-STD-006-2010。

7) 军事想定定义语言(Military Scenario Definition Language,MSDL)。主要有SISO-STD-007-2008。

8) 制造仿真核心数据(Core Manufacturing Simu-lation Data,CMSD)。主要有SISO-STD-008-2010。

在国内,中国仿真学会下设建模与仿真标准化技术专业委员会;原总参谋部军训与兵种部于2007年成立了军用建模与仿真标准化技术委员会;原总装备部于2009年开展了新版《军用标准体系表》编制工作,覆盖作战指挥、军事训练、政治工作、后勤保障和装备建设等国防与军队现代化建设的全部领域。目前,军用建模与仿真标准由术语、数据、模型、体系结构、仿真工程5类基础标准和作战实验、模拟训练和装备仿真3类应用标准组成,并着重围绕战场环境、作战实体、作战行动、效能评估等方面制定了系列标准。

2.2.3 分布式仿真支撑平台

在分布式仿真支撑平台(Run-Time Infrastructure,RTI)方面,美国Mak公司推出了Mak RTI、VR-Link,瑞典pitch公司推出了pRTI,美国国防部建模与仿真办公室则推出著名的DMSO RTI。

国内在HLA运行支撑平台方面,国防科技大学研制的KD HLA、北京仿真中心研制的SSS RTI(Synthetic Simulation System RTI)和北京航空航天大学研制的AST RTI(Advanced Simulation Technology RTI)、清华大学研制的TH RTI等,打破了国内应用市场长期被国外仿真软件占据的局面。其中,KD HLA已应用在军内外90多家单位的分布式仿真系统中,TH RTI有力支持了我国高速动车组的自主设计与开发。

与DMSO RTI 1.3相比,北京仿真中心研制的分布协同仿真网格原型系统(COSIM GRID)、清华大学研制的联邦式协同设计/仿真/优化一体化平台FIA/FEI(Federate Integration Architecture/ Federate Execute Infrastructure)等在体系结构、系统功能、系统性能等方面均有较大突破[18]。

2.2.4 大型仿真系统

服务于不同目的,美军组织开发了众多仿真系统[17,32-33],如军团作战仿真(Corps Battle Simulation,CBS)、作战评估模型(Combat Evaluation Model,CEM)、作战样本生成器(Combat Sample Generator,COSAGE)、陆军作战勤务支持仿真训练系统(army Combat Service Support Training Simulation System,CSSTSS)、陆军战术仿真(Tactical Simulation,TACSIM)、陆军战术兵棋(Tactical WAR,TACWAR)、敌飞行导弹定位与攻击仿真(Simulation of the Location and Attack of Mobile Enemy Missile,SLAMEM)、平台机动性分析(Analysis of Mobility Platform,AMP)、通用战役分析模型(General Campaign Analysis Model,GCAM)、海军仿真系统(Naval Simulation System,NSS)、海军研究、评估与系统分析(Research,Evaluation & System Analysis,RESA)、空战仿真(Air Warfare Simulation,AWSIM)、扩展的防空模拟系统 (Exlended Air Defense Simulation,EADSIM)、联合运输流量分析系统(Joint Flow and Analysis System for Transportation,JFAST)、联合一体化应急模型(Joint Integrated Contigency Model,JICM)、联合电子作战电子战仿真(Joint Electronic Combat Electronic Warfare Simulation,JECEWS)、联合作战情报仿真(Joint Operational Intelligence Simulation,JOISIM)、联合战区级仿真(Joint Theater Level Simulation,JTLS)、联合作战系统(Joint Warfare System,JWARS,2006年8月改名为联合分析系统(Joint Analysis System,JAS))、系统效能分析仿真(System Effectiveness Analysis Simulaition ,SEAS)、美国兰德战略评估系统(RAND Strategic Assessment System,RSAS)。

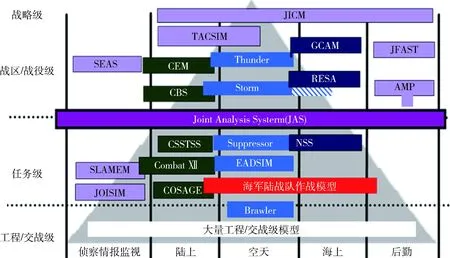

由下向上,美军军用仿真系统区分为工程级、交战级、任务级、战区/战役级和战略级等不同层级,如表4所示。

表4 不同层级的军用仿真系统

美军信息化建设起步较早,在军用仿真系统系列化发展方面做得较好,即新研或改造已有军用仿真系统,实现纵向贯通(覆盖战略、战役、战术等各个层级)、横向互联(联通陆、海、空、天、电等各个空间),系列化发展的美军用仿真系统如图4所示,这种做法值得我军借鉴。

图4 系列化发展的美军用仿真系统

军用仿真系统要达成系列化的目标,要求有相同的架构和技术框架、协调一致的数据接口,或者采用综合集成的方式实现互联、互通、互操作。

2.2.5 仿真学术成果

为满足仿真学科建设和高层次专业人才培养的迫切需求,国内学术界进行了大量研究,取得了以仿真丛书为主要标志的学术成果。

国防科技大学黄柯棣教授主编的《中国仿真科学与技术书系》被列入“十一五”国家重点图书出版规划,由电子工业出版社自2010年陆续出版。该书系由10余本书构成,开放性强,编著和译著相结合。

2003年9月至2007年4月,笔者所在团队编写了10本教材,由国防工业出版社陆续出版,形成《系统建模与仿真及其军事应用》丛书。这是国内第一套体系完整的系统建模与仿真丛书,先后获军队级教学成果一等奖和国家级教学成果一等奖。在此基础上,按照“构建科学体系,突出军事特色,注重学术创新”的指导思想,采用“理论基础-应用基础-应用技术”的体系,2012年8月至2014年1月,笔者所在团队又组织军队和地方8家单位的40余名专家,以《仿真科学与技术导论》[34]为总揽,陆续出版了19本著作,形成《仿真科学与技术及其军事应用》丛书。

2.3 应用领域

美军通常将应用领域区分为采办(acquisition)、试验(test)、训练(training)、演练(mission rehearsal)、实验(experimentation)、分析(analysis)和计划(plan),其中演练又往往具有训练、试验、实验等不同目的。我军则通常将仿真应用领域区分为装备论证、模拟训练、作战实验和战略规划。两军军用仿真应用领域之间大致对应,其关系如表5所示。

表5 美军、我军军用仿真应用领域对应关系

2.4 典型应用

笔者重点介绍美军军用仿真系统在实验和演练领域的应用案例。

2.4.1 实验

1) 兰德公司战略评估。美国DoD投入大量资金开发了众多作战仿真系统,作为作战“预实践”的主要手段。知名智库兰德公司是典型代表,它以RSAS为主要手段,通过作战仿真实验,先后发布《恐怖的海峡:大陆-台湾军事对抗与美国的政策选择》[35]、《大陆-台湾冲突政治背景和军事方面的平衡》[36]、《中美军事记分卡:兵力、地理以及不断变化的力量平衡(1996-2017)》[37]等研究报告,所得结论及相关建议对美国政策及美军战法产生了很大影响。其中:“中美军事记分卡”项目由兰德公司空军项目部着眼1996-2017年的可能发展情况,分别围绕台海冲突及南海冲突2个背景,针对5大作战领域(空军与导弹、海军、太空与反太空、网络、核),探讨中、美军事能力对比及发展趋势。

2) 陆军师级先期作战实验。1997年,美军陆军第4机步师在胡德堡开展了一次先期作战实验,目标是确定师规模数字化部队的作战效能[38]。在“战斗指挥训练程序”(Battle Command Training Program,BCTP)指挥所演练中,开展作战仿真对抗实验,师指挥所以下的所有作战单元都是模拟的。实验为期9天,指挥人员感觉到数字化战场使实验部队具有更强的态势感知能力,战场更加透明,并能更灵敏地采取行动,从而能在更广阔的战场上实施分布式非接触作战。

2.4.2 演练

演练是和平时期最接近于实战的军事训练,对作战概念检验与评估、战斗力生成具有十分重要的作用。美军非常重视在名目繁多的演练(如表6所示)中运用军用仿真。

表6 美军演练一览表

笔者简要介绍“旗(Flag)”类演练、“千年挑战(Millennium Challenge,MC)02”和“乙支自由卫士(Ulchi Freedom Guard,UFG)”演练。

1) 美国空军举行的“旗”类演练。在“旗”类演练中,“红旗”演练着眼空中对抗,对抗性最强,最具美军特色,演练任务包括空中反制、空中遮断、压制敌防空网等,参与者最早是美国战术空军,后来扩大到美国空军各司令部、海军、海军陆战队及超过25个盟国的空军[39]。“红旗”演练运用仿真技术为参演对象提供最接近实战的对抗环境,通过高水平对抗激发获胜动力与荣誉感,并通过数据采集、回放讲评、复盘研讨来优化行动方案,提高战斗力。此外,“绿旗”演练着眼空中电子对抗,“蓝旗”演练关注空中协同,“银旗”演练侧重飞行技能训练,“金旗”演练聚焦飞行技能训练,“太空旗”太空空间兵棋推演旨在开发新的太空防御战术。

2) “千年挑战(MC)02”联合军演。MC02是美军历史上规模最大、最复杂的联合军演,涉及多个部门、多所城市、多维空间,参演人数达13 500人[40]。其中,构造兵力和虚拟兵力约占80%,并能与真实兵力协同交互。作战仿真系统嵌入了作战筹划、作战实施和作战评估的全过程,充分发挥了系列化仿真系统在分析与解决复杂军事问题上的重要作用。

3) “乙支自由卫士”演练。“乙支自由卫士”演练是韩国与美国联合进行的军事演练,也是目前世界上规模最大、最为复杂的分布式仿真驱动的演练。演练依托韩军作战仿真中心(Korean Battle Simulation Center,KBSC)[41]开发的大型仿真演练系统,KBSC的目标是为美军、韩军和其他国家军队的联合部队及多国联军的训练提供计算机作战仿真支持。

3 军用仿真研究热点及发展展望

在新军事变革和信息技术的双重影响下,军用仿真将着重围绕大数据建模、智能仿真、平行系统、仿真与指挥信息系统语义互操作等热点展开研究,并呈现出一体化、智能化、平行化等发展趋势。

3.1 研究热点

3.1.1 大数据建模

国际知名刊物《Nature》(2008年)和《Science》(2011年)相继推出了“大数据”专刊,大数据已经在相关应用领域造成深刻影响,对建模与仿真也带来了4个重大变革[42],主要表现在:1)采集数据由单一维度拓展为多个维度;2)分析对象由局部数据延伸为整体数据;3)探究方式由直接变更为间接;4)关注焦点由因果性迁移为关联性。微软公司的吉姆·格雷认为基于数据密集型的科学发现将是未来一个非常重要的趋势,进而提出“第四范式”[42];郝春宇[43]阐述了第四范式对社会科学研究的方法论意义;TONY等[44]则详细介绍了第四范式在自然科学中的应用情况;宫夏屹等[45]提出了大数据平台的体系架构,综述了大数据存储、分析、应用模式、应用标准以及相关技术,展望了大数据平台的发展方向。2017年,由北京大学牵头建设的“大数据分析与应用技术”国家工程实验室获批通过。

除了早期的“啤酒与尿布”,大数据建模的经典案例有:《纸牌屋》对演员与剧情进行选择;百度基于用户喜好进行广告精准营销[46];阿里基于B2B大数据预见亚洲金融危机爆发;谷歌基于用户搜索日志预测流感爆发的时间和规模[47];义乌小商品批发市场基于用户订单大数据2016年提前5个月预测到特朗普当选,2018年12月预测法国“黄马甲”运动升级并波及欧洲其他国家等。

美国《华盛顿邮报》网站题为“美国军队正在通过慢跑暴露敏感和危险的信息”的报道[48]称,通过Strava公司发布的健身人群运动“热图”(Heat Map),就会发现已知美国军事基地以及其他未知和潜在敏感地点的位置和轮廓。图5为被“热图”点亮的美国“五角大楼”。

图5 被“热图”点亮的美国“五角大楼”

伍文峰等[49]针对网络化作战体系的复杂特性,分析了传统的体系作战能力评估框架存在的不足,提出基于大数据来构建动态指标网,以实现对网络化作战体系能力的动态监测与评估;刘玉海[50]提出了军队大数据建设的总体框架,以及制定军队大数据发展战略、建立资源目录、构建云处理平台、建立服务机制、数据挖掘算法、完善规章制度等6个重点发展方向。当前,陆军正在情报融合、边海防防卫、安全管理等领域,运用大数据助推转型建设[51]。

基于大数据的无假设的科学发现、基于模糊搜索的案例匹配以及基于大数据的仿真可信性评估将是大数据时代科学研究方式的基本特色[52]。但需注意的是,数据规模只能弥补理论模型中的部分因素而非全部因素,仍然不能轻视理论构造的意义,谷歌预测流感模型后来出现的巨大偏差[53]充分说明了这一点。

3.1.2 智能仿真

当今时代属于“新互联网+大数据+人工智能+”的时代,且仍在飞速发展中。AlphaGo、AlphaGoZero、AlphaZero是近几年人工智能博弈领域取得的里程碑式成果。李伯虎等[54]提出了面向新型人工智能系统仿真技术的含义,探讨了新型人工智能系统对仿真技术的新挑战,提出了面向新型人工智能系统的建模理论与方法、智能仿真支撑系统技术及智能仿真系统应用工程技术,并给出了制造、医疗、城市、农业等领域新型人工智能的典型应用案例。主要有以下2大研究领域:

1) 智能地仿真,即智能作为仿真的方式。为降低智能技术开发与应用的门槛,让用户可以专注应用领域需求而不必操心复杂的算法实现,目前已研发了一些支撑平台。如:Mathematica将机器学习过程梳理为Classify、Predict、FeatureExtraction、ImageIdentify等几个简单的内置命令;谷歌于2015年发布开源机器学习框架TensorFlow;微软于2016年发布认知工具包Cognitive Toolkit(CNTK);阿里则于2018年推出鲁班智能设计平台。

2) 智能的仿真,即智能作为仿真的对象。当前,军事信息系统智能化发展普遍将以理解、推理、决策为代表的智能化认知技术作为重点研究对象。通常采用的Agent建模方法需要突破模型结构及其形式化描述、Agent行为学习以及多Agent系统(Multi-Agent System,MAS)协调与合作机制等关键技术[55]。金欣[56]从指挥控制的复杂性入手,采用分而治之的策略,将其分解成为融合处理、态势研判、方案设计、计划制订、个体行动、群体行动等6个子问题,以降低难度;郭圣明等[57]结合体系作战的复杂性,展示了深度学习等智能认知关键技术在军事信息系统智能化领域的潜在应用价值。与此同时,无人自主系统正逐渐应用到侦察、态势感知、火力打击、机动和后勤保障等领域。为实现自组织和自同步,无人自主系统将大量产生合作、竞争、学习等社会行为。当前,智能仿真技术以信息论、控制论等理工科学为基础,只有面向新一代人工智能技术(基于自主智能、人机混合、人机协同等),增强决策行为的智能性,才能体现基于复杂网络、混沌动力学、生物社会学等复杂性科学的群体智能行为,生成作战能力[58]。

3.1.3 平行系统

随着仿真对象复杂程度的增加,针对仿真对象很难甚至无法进行精确建模和实验的困境,学术界结合传感器、仿真、人工智能等技术的发展,提出了“平行系统”[59]的概念。

平行系统是对复杂系统进行观测、分析、预测,进而管理和控制的一种可行方式。如:天气数值预报相当于构建了一个平行气象系统,通过提供滚动的预报业务来实时更新数据,在一定程度上增加结果的准确性,2015年北京市24 h晴雨预报准确率突破90%,“十三五”末将达到93%,预报时间间隔缩短为10 min、空间粒度精细到1 km[60];基于“网络-物理-社会系统(Cyber-Physical-Social System,CPSS)”的平行驾驶框架,通过平行测试、平行学习以及平行增强学习等方法,可以融合物理世界、精神世界和人工世界,在智能网联汽车的感知、规划、决策与控制中有巨大的应用潜力[61];针对复杂社会经济问题,将大型计算机作为社会经济系统的实验室,综合运用人工社会、计算实验和平行系统等方法,可形成相关的计算研究理论和方法体系[62]。

军事上,继机械化、电气化、信息化、网络化之后,王飞跃[63]基于“虚实互动的平行思想”这个核心理念,依托“人工社会-计算实验-平行执行(Artificial societies-Computational experiments-Parallel execution,ACP)理论和CPSS基础设施”这2个关键支持,提出了面向平行系统的指挥与控制体系,即指控5.0的平行指挥与控制;针对信息化条件下实兵演练按计划推演、激光模拟对抗等传统形式难以满足实战化体系训练要求的问题,董志明[64]按照“实装层-半实物层-虚拟层”的思路,提出了面向平行系统的体系训练基本理论,构建了“1个空间、2个网络、3个平行层”的平行训练系统基本框架,论证了面向平行系统的组训模式,研究成果可为陆军数字化部队实战化体系训练提供借鉴。

3.1.4 仿真与指挥信息系统语义互操作

互操作是仿真领域研究的一个基础性问题,也是仿真研究的热点。1996年,欧洲成立了仿真互操作工作组(European Simulation Interoperability Working Group,ESIWG),SISO也于同年成立。这2个组织都致力于推动仿真系统的互操作和仿真资源的重用。直到今天,语义互操作仍是仿真领域面临的关键技术挑战之一。本体(ontology)[65]技术为语义互操作提供了一个新的思路。

实战化模拟训练、装备论证、作战实验对作战仿真与指挥信息系统的语义互操作提出了迫切需求。SISO于1999年3月成立了仿真与指挥信息系统互操作研究小组(Modeling & Simulation to C4I Study Group,M&S-to-C4I SG),北约制定了多方互操作程序(Multilateral Interoperability Program,MIP),成立了NMSG-048、NMSG-085、NMSG-106等研究小组,对联合作战管理语言(Coalition-Battle Management Language,C-BML)、军事想定定义语言(Military Scenario Definition Language,MSDL)等重点开展研究。美国国防部信息系统局也成立了19个联合技术工作组(Technical Work Group,TWG)[66]。长期以来,作战仿真与指挥信息系统之间的互操作被不公平地认为主要是作战仿真领域专家重点考虑的事情。实际上,这应是军事专家、仿真专家的共同责任。

笔者等分析了美军作战仿真与指挥控制系统的异构性,梳理了二者之间互操作的发展路线图、主要阶段及未来趋势,剖析了基于双向接口互操作及嵌入式互操作的典型案例[67];分析了作战仿真与指挥控制系统在体系架构、信息交换模型、通信协议以及数据库等方面的异构性,针对语义互操作的要求,设计了包含“接入层、资源层、语义交互层、服务层和应用层”的语义互操作5层参考技术框架,力图给出一揽子解决方案[68];分析了本体建模的一般原则,基于Web本体语言(Ontology Web Language,OWL),采用改进的“七步法”,建立了坦克排战斗队形本体模型,并通过作战任务次序和战斗队形等推理,对所建立的本体模型进行了有效性检验[69]。

3.2 发展趋势

李伯虎等[70]提出:仿真技术将呈现“高效化、智能化、网络化、服务化、普适化”的发展趋势;徐庚保等[71]提出:信息时代的数字仿真正朝“数字化、虚拟化、智能化、网络化、服务化和普适化”的现代化方向发展。时至今日,数字化、虚拟化、高效化、网络化已有很大发展,智能化、服务化、普适化仍有很大发展空间。

未来军用仿真将紧紧围绕又好又快地为用户提供服务,结合新军事变革和信息技术发展,朝着一体化、智能化、平行化的方向发展。

3.2.1 一体化

一体化作战要求实施一体化训练。着眼“训练高于实战、训练严于实战、训练难于实战”,要求模拟训练系统横向(各军兵种、机关各部门)覆盖、纵向(各层级)贯穿。为此,从作战仿真与指挥信息系统采用同一技术体制与分布式架构、建模采用统一语言、建模与仿真一体化集成开发环境,到网电空间一体[72]、CPSS,再到TENA、LVC[73],军用仿真将在技术体制、开发环境、仿真系统、应用领域等多个方面呈现一体化的趋势,在推动军事训练转型、促进军事变革上发挥更大作用。

3.2.2 智能化

机械化战争、信息化战争分别以“火力到达”“信息到达”为主要标志,未来智能化战争则以人机协同和无人自主平台为标志。军用智能仿真将融合大数据、机器智能、脑认知、复杂系统等多学科知识,为战争制胜机理、体系分析及效能评估、作战任务规划与决策等难题的研究提供了认识论、方法论上的突破。结合战争复杂系统的特点,军用智能仿真需重点突破以下几个方向的共性、基础性技术,即面向巨大空间稀缺样本的混合深度学习、作战时空行为认知与意图判断、不完全甚至虚假信息条件下的自主决策。

3.2.3 平行化

着眼辅助指挥决策这个难题,战时可以在指挥所借助兵棋推演平台或高加速比超实时作战仿真系统快速模拟作战过程,利用侦察情报系统、兵力跟踪系统及时更新综合态势显示系统中的敌我态势,构建出“平行战场”,从而达到预测战场态势,优化行动方案,辅助指挥决策等目的。平时则可以构建“平行训练场”,为受训对象提供尽可能逼真的战术对抗背景,解决训练条件设置一厢情愿的问题,提高训练效果。

4 结论

军用仿真推动了军事理论和战争预实践的不断革新,助力了先进武器装备快速采办和换代发展,促进了军事训练的创新转型,推动了战斗力生成模式的转变。着眼于提高信息化战争仿真的可信性,军用仿真在大数据建模、智能仿真、平行系统以及仿真与指挥信息系统语义互操作等方面还需要做大量深入研究,未来将朝着一体化、智能化、平行化的方向发展。