作为“视觉艺术家”的莎士比亚以《哈姆莱特》为例

穆宝清

图1 哈姆莱特手持郁利克的头骨(第五幕第一场)

图2 十字架下亚当的头骨

莎士比亚将语言叙事与视觉效果的互动看作是戏剧创作的一种有效方法,寻找非语言交流、“可见语言”[visible speech]的视觉化途径,从而超越语言的局限,赋予作品新颖、丰富、深刻的内涵,凸显作品核心主题,塑造生动而复杂的人物形象,增强戏剧叙事的复杂性和丰富性。视觉艺术是莎士比亚作品的有机组成部分,《哈姆莱特》中有很多具有“视觉”效果的东西:肖像、镜子、书籍、鲜花等,其中最具视觉象征意义的是“头骨”[skull]。莎士比亚将头骨的象征寓意吸收到戏剧创作之中,塑造哈姆莱特手持头骨,思考生存与死亡的人物形象,表现场景或动作的意义,由此成为戏剧叙事结构的转折点。

一 “头骨”作为死亡警告:艺术作品中一个母题

莎士比亚塑造哈姆莱特手持头骨的形象(图1),源自欧洲艺术作品中的一个母题。这类作品中常常出现头骨,作为一种“死亡警告”[Memento Mori],意在提醒人们人生的虚空、生命的短暂和死亡的必然。莎士比亚将这一母题引入到《哈姆莱特》之中,以视觉化途径表现剧中的核心主题:生存与死亡的抉择和意义。

赫伊津哈发现,中世纪晚期如此重视死亡的思想,“人们对死亡的整个认识可以用‘恐怖的’[macabre]这个词的现代意义来概括。”艺术和文学中的死亡观念呈现出一种神奇的形态和最原始的死亡恐怖。“可怕的景象来自于深深的恐惧心理;宗教思想立刻把它变成了一种道德规劝”。1Johan Huizinga, Translated by F. Hopman, The Waning of the Middles Ages: A Study of the Forms of Life, Thought, and Art in France and the Netherlands in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, Penguin Books, 1990, pp. 139-140.因此,中世纪的艺术往往以一系列可怕的形象或图像,如头骨、腐烂的肉体、墓地等,再现人们对死亡的恐惧。头骨与地狱、幽灵、灵魂、来世联系起来,劝勉人们放弃邪恶的生活方式,坚定信仰,为肉体死亡后的精神救赎做准备。在基督教艺术语境中,描绘耶稣被钉死在十字架上的作品中也常常出现头骨。例如,早期意大利文艺复兴画家弗拉·安杰利科[Fra Angelico]的作品《耶稣受难》[Crucifixion, 1435,图2],画中十字架下亚当的头骨象征耶稣为救赎人类而牺牲,强调地狱、天堂以及灵魂在来世的救赎。实际上,在莎士比亚出生之前的一个多世纪里,头骨已经成为最普遍意义上的死亡象征。在14 世纪和15 世纪的绘画作品中,一个绅士手拿头骨沉思的形象已成为一种视觉传统,而画中的场景通常设定在墓地里。

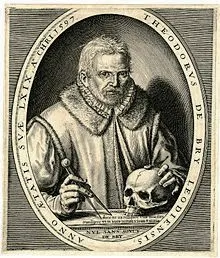

然而,在欧洲艺术中头骨并不总是被用作象征死亡的标准视觉符号。从16 世纪早期开始,头骨往往与僧侣、圣徒联系在一起。在一些绘画或雕刻作品中,他们都拿着头颅骨作为冥想的辅助之物。1521年,德国文艺复兴时期艺术家阿尔布雷希特·丢勒[Albrecht Dürer],创作了一幅油画《书房中的圣杰罗姆》[St. Jerome in His Study,图3]2Norbert Wolf, Albrecht Dürer: The Genius of the German Renaissance, Taschen, 2013, p. 52.,将头骨与圣杰罗姆联系起来。画中圣杰罗姆面向前方,眉毛紧缩,呈现出一种忧郁和困惑的姿态。他食指指向头骨,作为再现圣徒寻求虔诚美德,完善人格的视觉再现手段。出生于比利时的艺术家西奥多·德·布里[Theodorus de Bry],在1597年创作的雕刻自画像中(图4),他一只手拿着指南针,另一只手放在头骨上,作为博学和沉思的象征。

小汉斯·霍尔拜因[Hans Holbein the Younger]在1533年创作的《大使》[The Ambassadors,图5],将象征死亡的头骨首次引入到英国的世俗肖像画之中。画面前景,一个变形扭曲的骷髅头被放置在作品的底部,给整个场景蒙上了一层阴影,暗示着画中两位英俊而健康的年轻大使实际上都站在死亡的阴影之中。这类变形扭曲的图像盛行于16 世纪下半叶,莎士比亚在《理查二世》中也描写过这种“图像变形”的透视方法:“有如一个透视魔镜,正常看去,只是杂乱一片,而从侧面看去,却有形象出现”(第二幕第二场)。3[英]莎士比亚著、朱生豪译,《理查二世》,载《莎士比亚全集》(3),译林出版社,1998年,第520 页。福尔杰·莎士比亚图书馆馆长,盖尔·克恩·帕斯特[Gail Kern Paster]认为,霍尔拜因这幅伟大的神秘杰作是文艺复兴的另类表达方式,“在一定程度上明显再现了早期现代时期关于思想与身体相联系的观念”。4Gail Kern Paster, “The Pith and Marrow of Our Attribute: Dialogue of Skin and Skull in Hamlet and Holbein’s The Ambassadors”, Textual Practice 23(2), 2009, p. 260.就像霍尔拜因的画作对头骨的怪异、变形的描绘手段一样,《哈姆莱特》中头骨作为一种视觉象征引发了人们对身体与思想、个体身份与生死存亡意义的探索和反思。

莎士比亚时期最著名的戏剧演员,理查德·伯比奇[Richard Burbage]是莎士比亚的合作伙伴,在许多戏剧里担任主角。而且他还是一位出色的画家,这或许是莎士比亚对绘画产生兴趣的更为直接的渊源。伊莱恩·舍佛[Elaine Shefer]研究发现,“在英国,无论是在宗教改革之前还是之后,人们在各种公共和私人场合都能看到提醒死亡的图像:作为室内陈设,挂在建筑物的墙上,或随身携带。无数的木刻、刺绣品、素描、绘画和印刷书籍都包含着死亡警告”。5Elaine Shefer(ed.), “Death,” in Helene E. Roberts , Encyclopedia of Comparative Iconography: Themes Depicted in Works of Art, Fitzroy Dearborn Publishers, 1998, p. 233.1568年,尼德兰画家阿德里安·范·克朗伯格[Adriaen van Cronenburg] 创作了《贝里安的凯瑟琳肖像》[Portrait of Katheryn of Berain,图6],画中凯瑟琳站立着,面视前方,手放在头骨上,做出沉思的姿态。我们知道,莎士比亚1601年创作的《凤凰和斑鸠》[The Phoenix and the Turtle],就是献给凯瑟琳的儿子约翰·索尔兹伯里[John Salusbury]的。可以设想,莎士比亚对此类艺术作品也颇为熟悉。

图3 书房中的圣杰罗姆

图4 西奥多·德·布里雕刻自画像

图5 《大使》中变形扭曲的骷髅头

图6 《贝里安的凯瑟琳肖像》

视觉艺术是人类了解社会文化和生活经验的重要组成部分。虽然哈姆莱特手持头骨,沉思着生与死的奥秘的场景与艺术作品之间没有直接的联系,但它们代表了自中世纪和文艺复兴以来头骨作为艺术母题的绘画和戏剧的最高成就。迈克尔·奥康奈尔[Michael O’Connell]指出,“西方文化中隐含着一种语言与视觉表象之间的深层张力,即文字与图像之间的张力。它们通常作为传递信息和理解的互补方式出现,语言似乎不可避免地将视觉形象融入到描述和隐喻中,而视觉符号,还经常显示语言信息”。6Michael O’Connell, The Idolatrous Eye: Iconoclasm and Theater in Early-Modern England, Oxford University Press, 2000, p. 4.显然,16—17 世纪英格兰文学与视觉艺术有着积极的互动关系,戏剧中的许多舞台道具都具有一定的象征功能,它们指向的是超越自身的意义。莎士比亚戏剧中麦克白的匕首,克利奥帕特拉放在胸前的蛇、赫美温妮的雕像等,都被赋予图像象征意义,作为视觉再现手段,融入到戏剧语言叙事之中。

二 《哈姆莱特》中的头骨:戏剧叙事的视觉手段

伊丽莎白时代的复仇戏剧中常常出现一个头骨,或者把某个场景设定在墓地或藏尸房,莎士比亚给我们提供了这类视觉再现的例子。《哈姆莱特》以鬼魂的出现开场,鬼魂是来自坟墓的幽灵,在戏剧中这种唤起回忆的和带有威胁性的形象在当时普遍流行。剧中,当哈姆莱特看到父亲的鬼魂时,心中充满了怀疑、忧虑和恐惧,因此他对鬼魂说道:“告诉我为什么你的长眠的骸骨不安墓穴,为什么安葬着你遗体的坟墓张开它沉重的大理石的两颚,把你重新吐放出来”(第一幕第四场)。在墓地场景中,哈姆莱特哀叹生命的无常,当他从掘墓人手中接过郁利克的骷髅头时说到:“这儿本来有两片嘴唇,我不知吻过它们所少次。现在你还会挖苦人吗?你还会蹦蹦跳跳,逗人发笑吗?你没有留下一个笑话,讥笑自己吗?”(第五幕第一场)。7[英]莎士比亚著、朱生豪译,《哈姆莱特》,载《莎士比亚全集》(8),第385 页。以下本剧引文仅注明场次。当然,我们并非仅凭想象力,就认为莎士比亚很熟悉这些艺术作品,而是说他把这一母题和视觉形象引入到《哈姆莱特》之中,塑造生动的人物形象。头骨作为死亡警告是《哈姆莱特》主题思想的一个最重要组成部分,莎士比亚运用头骨、墓地旨在以视觉手段,加强死亡警告在戏剧中的意义和作用,象征哈姆莱特从思想到行动的变化和推进,由此成为了戏剧叙事结构的转折点。

死亡与腐烂是《哈姆莱特》的一个重要的主题,墓地的场景使我们看见了四处散落的头骨:该隐的、政客的、律师的,这些空洞的脑壳里塞满了泥土,被丢来踢去,或当木块一般抛着玩,死亡的必然、尸体的腐烂使哈姆莱特的“骨头都痛了”。就像霍尔拜因的《大使》一样,莎士比亚的戏剧中充斥着对人类死亡的唏嘘与嘲弄。一个掘墓人(小丑甲)一边从墓地里掷起一个骷髅头,一边唱到:“谁料如今岁月潜移,老景催人急于星火,两脚挺直,一命归西,世间原来不曾有我”(第五幕第一场)。小丑以戏谑的语言,表达了现实生活的种种虚空和死亡的必然,使哈姆莱特对生命与死亡之间的关系产生了戏剧化的反思。正如莎士比亚研究者盖尔·科恩·帕斯特所分析的:“如果霍尔拜因的变形头骨将墓地的幽灵引入到两位法国大使豪华装饰的房间里,那么墓地的那出戏则呈现出‘最矛盾之处’:它既是一个遗忘之地,也是记忆的场所,既是一个湮灭所有区别的地方,也是不朽记录之地。”8同注4。哈姆莱特与掘墓人之间的滑稽场面,是现实世界的人与无生命的头骨之间的对话,是对死亡的嘲讽。就像霍尔拜因绘画中的变形头骨一样,坟墓中的头骨以荒谬、极端的形式,嘲弄人生的虚无和死亡的必然。

墓地场景是整个悲剧的焦点,也是叙事情节的转折点。哈姆莱特用郁利克的头骨与不可一世的亚历山大、凯撒的死亡腐烂相提并论,从而以奇妙的悖论将死亡与平等联系起来:“谁知道亚历山大的高贵的尸体,不就是塞在酒桶口上的泥土?”亚历山大虽然伟大,但像郁利克一样死亡,腐烂的肉体发出臭味。同样,不可一世的凯撒死后,“他尊严的尸体,也许变了泥把破墙填砌;现在只好替人挡雨遮风!”(第五幕第一场)。所有的人都归于尘土,所有表象与现实的矛盾都在死亡中神秘地化解。这是对活着的人的无声嘲弄,是现实世界中人们对死亡的认知、记忆、想象和反思。

莎士比亚将头骨作为死亡象征的这一母题编织到戏剧之中,既能够表现场景或人物动作的意义,又能为构建叙事和塑造人物形象增添独特的素材。哈姆莱特从“生存还是死亡”的两难窘境,转向一个思考死亡的最终现实(亚历山大、凯撒都已成为尘土,变成烂泥),认清死亡的本质,坦然面对死亡的威胁,达到了他对人生的意义、王子的责任一种成熟的理解和清醒的自我意识。罗兰德·弗莱[Roland Frye]指出,“在很大程度上,正是通过哈姆莱特话语的图像象征指涉,早期的和后期的主人公之间成功的叙事结构过渡才能够得以实现。”9Roland Mushat Frye, “Ladies, Gentlemen, and Skulls: Hamlet and the Iconographic Traditions”, Shakespeare Quarterly, Vol. 30, No. 1 (Winter, 1979), pp. 15-16.如果我们脱离了或者不了解这一传统母题,那就难以接受悲剧的结局,也就无法理解或解释哈姆莱特从早期对死亡的惧怕与困惑,到他在最后坦然面对死亡时心理的、思想的和行动的变化。

图7 潘塔洛内

莎士比亚借助头骨,以类似于艺术作品表现的身体姿态和空间运动,构建了戏剧中的视觉画面,具有一种意象或象征符号的力量。布瑞吉特·盖勒特[Bridget Gellert]发现,《哈姆莱特》中的墓地场景提供了一种“象征性的缩影”[emblematic epitome],腐尸、骷髅头、腐烂和死亡这些观念,“以一种高度浓缩的语言和图像形式”,指向丹麦腐朽的社会现实。10Bridget Gellert, “The Iconography of Melancholy in the Graveyard Scene of ‘Hamlet’” , Studies in Philology, Vol. 67, No. 1 (Jan., 1970), pp. 57-58.头骨作为一种非语言资源和视觉修辞手段,唤起了读者或观众的想象,去发现文字没有再现出来的情感状态和思想内涵,思考戏剧人物行动背后的意义。恰如莎士比亚《冬天的故事》第五幕第三场中列昂特斯所说:“艺术的狡狯使她不动的眼睛在我们看来似乎在转动”。11[英]莎士比亚著、朱生豪译,《冬天的故事》,载《莎士比亚全集》(7),译林出版社,1998年,第297 页。从莎士比亚作品中可以发现,视觉再现手段在其创作中发挥着重要的作用,文艺复兴的艺术创作观念、艺术家表现人物形象和运动姿态的视觉再现手段,为莎士比亚提供了创作灵感,丰富了他的艺术创造力。莎士比亚熟知视觉艺术的概念和实践,并将徽章、肖像画、寓意画、雕像等艺术形式具体运用在人物形象塑造和戏剧情节的构建之中。因而,莎士比亚为了塑造他的悲剧英雄哈姆莱特利用了这些画作中的视觉象征寓意,并不足为怪。

三 作为“视觉艺术家”的莎士比亚

莎士比亚和伊丽莎白时代的其他戏剧家都有使用肖像的传统,在《哈姆莱特》中,莎士比亚戏剧性地运用了老哈姆莱特和克劳狄斯两个兄弟的肖像,达到一种视觉化的精神和道德体验。老哈姆莱特“高雅优美”“威风凛凛”“真像每一个天神都曾在那上面打下的印记,向世间证明这是一个男子的典型。”而克劳狄斯“像一株霉烂的禾穗,损害了他的健硕的兄弟”(第三幕第四场)。哈姆莱特通过这两个截然相反的人物形象,不仅是去谴责母亲,使被魔鬼蒙住了眼睛的母亲看到心灵深处的黑色污点,而且以视觉形式呈现出一个窃取王位的丑角与古代英雄的不同形象。由此,老哈姆莱特代表的古代社会的完美与丹麦污浊的、丑陋的和腐败的现实社会形成鲜明对比。哈姆莱特在剧中说道:“自戏剧以来,它的目的始终是反映人生,显示善恶的本来面目,给它的时代看一看它自己演变发展的模型”(第三幕第二场)。显然,肖像模拟现实的这一视觉手段就像一面照向现实的镜子,反映了丹麦的社会现状,突出和深化了这个场景的道德意图。

莎士比亚的戏剧大都取材于旧有剧本、编年史或民间传说,潘塔洛内[Pantalone,图7]是16 世纪中期兴起于意大利的“即兴喜剧”[Commedia dell’arte]中的滑稽角色和被嘲笑的对象,当时也广为流传着这个喜剧人物的木版画。莎士比亚在《皆大欢喜》[As You Like It]第二幕第七场中对这个人物作了极为形象的描述:“精瘦的趿着拖鞋的龙钟老叟,鼻子上架着眼镜,腰上垂着钱袋,他那年轻时小心省下的长袜套在他皱瘪的小腿上宽大异常”。12[英]莎士比亚著、朱生豪译,《皆大欢喜》,载《莎士比亚全集》(2),译林出版社,1998年,第128 页。《哈姆莱特》中老态龙钟、饶舌自负、好管闲事的波洛涅斯就像是潘塔洛内,“即使他没穿上这身戏服,伊丽莎白时代的人也会把波洛尼厄斯看作是对潘塔洛内的滑稽戏仿”。13Frances K. Barasch (ed.), “Hamlet versus Commedia dell’Arte,” in Michele Marrapodi, Shakespeare and Renaissance Literary Theories: Anglo-Italian Transactions, Ashgate publishing Limited, 2011, p. 109.莎士比亚将这一艺术想象作为一个戏仿场景的模版,挪用甚至颠覆固有的象征意义,塑造出波洛涅斯的滑稽形象,不仅仅是从观众那里博得廉价的笑声,更是利用这一形象来讥讽国王的昏庸,证明他如小丑一样愚蠢可笑,同时暗讽当时人们的道德空虚,反思精神和社会责任感的缺失。显然,艺术母题在莎士比亚戏剧创作中的成功运用,不仅将艺术品中的形象转化为生动的戏剧人物形象,而且赋予作品丰富深刻的内容,达到反讽的戏剧效果和社会批判的目的。

不仅如此,莎士比亚在《哈姆莱特》中将奥菲莉亚与古典寓意画中象征女性纯洁天真、温柔顺从的“花神”[Flora]联系在一起。王后告诉雷欧提斯,奥菲莉亚掉到水里淹死了:

在小溪之旁,斜生着一株杨柳,它的毵毵的枝叶倒映在明镜一样的水流之中:她编了几个奇异的花环来到那里,用的是毛茛、荨麻、雏菊和长颈兰……她爬上一根横垂的树枝,想要把她的花冠挂在上面;就在这时候,一根心怀恶意的树枝折断了,她就连人带花一起落下呜咽的溪水里。她的衣服四散展开,使她暂时像人鱼一样漂浮水上……(第四幕第七场)

奥菲莉亚被描述为一个水中的仙女或美人鱼,一种自然之美,“好像一点不感觉到她处境的险恶,又好像她本来就是生长在水中的一般”(第四幕第七场),暗示着人与自然之间的和谐关系。哈姆莱特面对着郁利克的头骨,讲述他的人生经历和对待死亡的态度,专注于死亡的必然性和人类肉体的腐烂。而王后对奥菲莉亚死亡的描述则呈现了一种人性化的视觉画面[visual tableau],美化了溺水而亡的奥菲莉亚,从而与墓地的骷髅头、腐烂形成强烈的视觉反差。

哈姆莱特围绕着死亡的反思是悲剧的一个主题,墓地场景中的头骨是对死亡的嘲讽。而奥菲莉亚死后,教士“给她处女的葬礼,用花圈盖在她的身上,替她撒播鲜花”,雷欧提斯愿妹妹成为一个天使,“愿她的娇媚无瑕的肉体上生出芬芳香郁的紫罗兰来!”而王后也说,“好花是应当撒在美人身上的”(第五幕第一场)。以此,奥菲莉亚被描述为一个圣洁的、鲜花点缀的天使,象征着想象的未来美好世界,反照出丑陋肮脏的丹麦现实社会。

奥菲莉亚所唤起的花神的图像意义和视觉象征作为一个整体,凸显了莎士比亚对文字与图像互动的关注意识。他以一种积极的方式,将语言媒介、视觉景观与戏剧再现的目的和意图结合起来,使作品与审美接受之间产生互动。艾利森·索恩[Alison Thorne]指出,“有充分的证据表明,各种艺术的相互联系被认为是贯穿西欧大部分地区从15 世纪到18 世纪的一个公理和不容置疑的真理”。14Alison Thorne, Vision and Rhetoric in Shakespeare: Looking through Language,Macmillan Press Ltd., 2000, Preface XII.传统的艺术母题,为莎士比亚塑造人物形象提供了灵感,说明英国文艺复兴时期戏剧创作对徽章象征、寓意画、肖像画等视觉艺术形式的依赖。

图8 米莱斯, 《奥菲丽娅》

图9 波提切利,《春》中的花神形象

莎士比亚坚持戏剧既是一种语言艺术,也是一种视觉艺术。作为剧作家和诗人,他将传统的艺术母体和图像本身,运用在戏剧创作和对戏剧的自我反思之中,回应人们在视觉艺术的理解和视觉体验中的普遍焦虑。莎士比亚所处的时代正是英国宗教改革时期,英国文化正经历着认识论的、神学的和美学的转变时期。在一个排斥视觉艺术、偶像破坏的文化氛围中,“莎士比亚被人们对视觉的普遍焦虑所触动,他清楚地知道他既是一个戏剧语言的创作者,也是一个视觉图像的创作者”。15Michael O’Connell, The Idolatrous Eye: Iconoclasm and Theater in Early-Modern England,Oxford University Press, 2000, p. 125.因而,各种视觉手段在莎士比亚戏剧创作中占有特殊地位和重要性,他寻求不同的视觉途径,表达伦理诉求和道德信念,探索人类共同的价值观。

需要指出的是,莎士比亚注重语言与视觉艺术的不同表现形式,而不是寻求视觉象征意义与戏剧人物形象的绝对一致。约翰逊·亨特[John Hunt]强调,尽管莎士比亚的戏剧达到了新的高度,其作品中仍然蕴含着语言与视觉的复杂性,“然而若用象征符号来解释戏剧中重要但又难以捉摸的言词与形象的结合,是绝不会令人满意的。戏剧经验的动态比寓意画中的更复杂、更易变、更不稳定。这个事实对语言和视觉元素的分离和探讨有着重要的影响。”16John Dixon Hunt, “Pictura, Scriptura, and Theatrum: Shakespeare and the Emblem”, Poetics Today, Vol. 10, No. 1, Art and Literature I (Spring, 1989), pp. 155-156.鉴于戏剧是由文字和形象构成的,戏剧是动态的,一个戏剧性的动作可以表现出更丰富的思想。在很大程度上,正是由于莎士比亚将语言叙事与头骨的象征意义有机的结合,才使得哈姆莱特的转变和戏剧叙事自然的过渡得以成功实现。

潘诺夫斯基发现,伽利略不仅是一位科学家,也是一位文学艺术批评家。伽利略不仅将塔索[Tasso]的“寓意”方法比作“图像变形”透视,还将作品《疯狂的奥兰多》(1515年)、《被解放的耶路撒冷》(1575年)的创作意图与文艺复兴艺术家的创作意图和再现手法联系起来,进行对比分析。然而,“伽利略反对低劣诗歌中的一些基本观念都披上了从视觉艺术那里借来的图像外衣。”17Erwin Panofsky, Galileo as a Critic of the Arts, Springer Science and Business Media, 1954, pp. 13-14.鉴于此,我们应该切记,莎士比亚的艺术创造力和想象力首先是由语言所培育的,因而探索莎剧中的视觉艺术手段,不能忽略和排斥语言叙事的关键作用。如果诉求视觉艺术的所有优势,完全按照艺术母题或图像的象征意义来解读或阐释莎士比亚的作品,就会产生过度解释。

斯维特拉娜·阿尔珀斯[Svetlana Alpers]和保罗·阿尔珀斯[Paul Alpers]曾发表专题论文,比较艺术史研究与文学批评的异同并指出,尽管我们对文化历史的意识和理解一直与艺术史密切相关,但是,“艺术的‘作品’与文学的‘作品’之间存在一定的不平衡。我们不应该把它们之间的密切联系作为解决专业化问题的模型。在人文学科研究领域,艺术和文学研究者必然会做不同的事情。”18Svetlana Alpers and Paul Alpers, “Ut Pictura Noesis? Criticism in Literary Studies and Art History”, New Literary History, Vol. 3, No. 3, Literary and Art History (Spring, 1972), p. 444, p. 458.因此,学者们在交叉学科的研究中,可以相互借鉴彼此的理论和方法,但更应注重学科间的差异性,而不应套用研究范式。贡布里希提醒说,“自从阿基米德时代以来,科学家们就有许多理由高喊‘我发现了’[Eureka],与他们不同,我们人文学者没有那样幸运,而且由于显而易见的原因,我们尝试解释的事件往往非常复杂,决不能简化为一个易于确定的定律来描述事件的起因。”19Richard Woodfield (ed.), The Essential Gombrich: Selected Writing on Art and Culture, Phaidon Press, 1996, p. 355.艺术作品往往具有模糊意义或多重含义,其中某些符号的唤起潜在力与某些图形的潜意识意义是难以确定的。象征符号与意义之间也不是一对一的关系,象征是一种代码,只起一个隐喻功能,只能被部分地探明。一件伟大的艺术作品之所以被人们所欣赏,不是因为它蕴含了多少寓意,而是因为它为人们带来了审美的愉悦。

对于真正的文学艺术批评来说,没有现成的合适的范式。贡布里希提出:

一个真正的学者,其标志是,当他阅读一部原典或者观看一幅图像时,他不得不意识到自己无知的程度,不得不意识到发现更多东西的需要。有时,这种探索会把他带进一座图书馆,偶尔也会带进一个档案馆;他或许在寻找一个答案时决定花数年时光艰难地看完某些记录,或者只把问题藏于心中,希望有朝一日答案会不期而至。总之,往昔的学者们就是用这种方法进行我们现在的所谓“研究”。20[英]贡布里希著、范景中、杨思梁译,《理想与偶像:价值在历史和艺术中的地位》,广西美术出版社,2013年,第107 页。

艺术史家和批评家面对如此繁多的知识关联和问题时,应有自己的选择目标和发现问题的视野。要阐释文学艺术作品的意义,仅靠隐喻之源的普通知识是远远不够的,还要探索研究语言与图像在信息交流中的地位和它们的互动作用,并寻求作品与其时代的对话,排除冗长的浮华辞令和现成套语,从而对作品的叙事形式、主题思想、人物形象做出理性的判断和合理的解读。因此,在对这些主题进行现代讨论的基础上,对语言与视觉艺术的差异,以及它们之间的历史关系进行评估与判断变得至关重要。在探讨莎士比亚的作品时,我们只有依据特定的情境和环境以及社会的风尚趣味,重建16 世纪的语境,追溯莎士比亚所依据的艺术母题或作品,捕捉每一个暗示,感受每一种内在关联,才能发现他如何利用视觉和语言之间的内在联系,有效建构视觉景观和叙事结构,塑造人物形象,从而更深层次地探索其作品的成就和审美价值。

亚里士多德曾写道,“人们乐于观看艺术形象,因为通过对作品的观察,他们可以学到东西,并可就每个具体形象进行推论。”21[古希腊]亚里士多德著、陈中梅译,《诗学》,商务印书馆,1996年,第47 页。每一次与经典的邂逅都是对我们的知识和想象力的挑战,文学艺术作品所表现出的复杂的人类情感、生动的人物形象和深邃的思想,始终影响并增强着我们对这个世界的理解。