桂林居民的环境态度和环境责任行为研究

金美兰 吴 琳

(桂林旅游学院 广西桂林 541000)

引言

桂林作为中国最早对外开发的旅游城市,自古便有“桂林山水甲天下”的美誉。2014年桂林喀斯特地貌入选世界自然遗产名录(UNESCO,2014),桂林的自然景观得到了世界范围内的认可。而作为桂林山水中最具代表性的景区,漓江风景名胜区在1982年被列为国家第一批重点风景名胜区,2007年被评为国家首批5A级景区,是世界上规模最大、风景最美的岩溶山水游览区,被CNN评为世界上最美丽的十五条江之一。漓江发源于华江乡猫儿山老山界南侧,沿途经过兴安县、灵川县、桂林市区、阳朔县、至平乐县与恭城河汇合,沿线有众多的旅游景区,如象鼻山(5A级景区)、冠岩(4A级景区)、十里画廊、印象“刘三姐”等,为桂林居民的日常休闲活动提供了丰富的游憩场所。桂林居民已经与漓江建立了牢固而亲密的联系,漓江已然成为桂林居民赖以生活的基础[1]。

漓江作为自然型旅游资源,随着居民和游客涉入的不断深入和增强,势必会影响其生态环境。而要维持漓江的生态环境,不仅需要政府的大力投入,更需要桂林居民的日常维护和保护。本文从环境态度和感知价值入手,通过实证研究掌握桂林居民对漓江的心理感知,运用回归分析探索环境态度和感知价值对居民环境责任行为的影响,寻找有效影响因子,为保护漓江政策的制定提供理论依据。

1 理论背景

1.1 感知价值和环境态度

感知价值的概念来源于营销领域的顾客感知价值理论,该理论强调主体以客体的价值增值为导向进行生产和营销活动。从“权衡比较说”的角度对感知价值定义,其代表学者Eithaml[2]认为感知价值是顾客在权衡付出成本和获得收益的基础上,对产品效用的整体评价,即顾客对某种产品或服务效能的综合评价[3]。漓江作为世界自然遗产,对桂林居民不仅具有观赏价值和经济价值,还具有保存价值和遗产价值。于此同时,由于旅游开发桂林居民承受着交通拥挤、外来人口增多、社会资源侵占等利益损失,在权衡利得和利失后,桂林居民对漓江价值的主观评价即为其感知价值[4]。

环境态度是指个体对其与自然关系的认知、看法和观点,是个体对保护环境的支持或反对的情感表达。研究过程中,通常使用环境范式量表来测量环境态度,该量表最早由Dunlap&Van Liere[5]提出,由12个测量项目组成。随着研究的深入,Dunlap et al.[5]讨论了人与自然关系的新观点,认为人类是自然的一部分,进而提出了“新环境范式量表”,该量表在环境心理学领域得到了广泛的应用。

感知价值是理解桂林居民环境保护态度和行为的重要建构。Williams[6]以植物园游客为研究对象,实证研究的结果显示,环境知识对环境态度有显著的积极影响。黄静波[7]等以莽山国家级自然保护区为研究案例,实证研究结果表明环境态度对其环境行为具有显著的就影响。Ruiz-Molina[8]等对顾客感知价值、态度及忠诚的影响关系进行实证分析,发现顾客感知价值对其态度有显著的积极影响。基于此,本文做如下假设:

H1:感知价值对环境态度具有积极影响。

1.2 环境责任行为

随着温室效应、空气污染等环境问题的凸显,个体行为对环境的影响研究受到了学者们的青睐,成为生态环境研究的一个重要范畴。Borden&Schettino[9]首次提出环境责任行为(environmental responsible behavior),将其定义为个人和群体为补救环境问题而实施的一切行动。Sivek&Hungerford[10]以美国威斯康辛州三个环保组织的成员为研究样本,将环境行为定义为个体或群体为减少自然资源利用,或出境自然资源可持续利用而采取的一系列行为。与环境责任行为类似的概念还有亲环境行为、负责任旅游行为、环保行为等。

窦璐以太阳岛景区为例进行了实证研究,结果表明旅游者感知价值对其环境责任行为具有积极的影响,旅游者感知旅游资源的质量越高,越可能在旅游地践行环境保护行为。Chiu et al.的研究表明,旅游者感知价值对其环境责任行为具有积极的直接影响,同时还通过满意度对其具有显著的间接影响。夏赞才,陈双兰[10]以生态旅游者为研究对象,其研究结果表明,旅游者感知价值对环境责任行为具有显著的积极影响。基于此,本文做如下假设:

H2:感知价值对环境责任行为具有积极影响。

基于“态度—行为”研究范式,在自然型生态旅游目的地,环境态度被认为是负责任旅游行为的关键决定性因素[6]。Montakan Chubchuwong,Rian Beise-Zee and Mark W.Speece[11]以台湾自然型旅游地游客为研究对象,实证研究结果表明目的地依恋和财产所有权通过环境态度对环境责任行为有显著的积极影响。Song et al.[12]以韩国泥巴节旅游者为研究对象,实证研究结果表明旅游者的环境态度对其环境责任行为具有积极的显著影响。基于此,本文做如下假设:

H3:环境态度对环境责任行为具有积极影响。

2 研究方法

2.1 研究设计

本文以桂林居民为研究对象,采用调查问卷的形式对其环境态度和环境责任行为进行测量,问卷设计采用Likter 5分量表。为提高问卷的有效性,前期开展了30人的pre-test,对于测项中语义不清、言语歧义的语句进行了修订。正式调查问卷共发放了400份,收回382份,其中有效问卷362份。

2.2 研究模型

基于以上假设,本文构建如下研究模型(图1)。

图1 研究模型

2.3 研究方法

本文运用回归分析对假设进行检验,基于人口统计特征对各因子进行方差分析,运用温忠麟(2004)提出的中介效应检验方法对感知价值的中介效应进行检验。为此,做如下设定:X代表“感知价值”,Y代表“环境责任行为”,M代表“环境态度”,同时构建如下方程:

温忠麟中介效应检验共分为四个阶段:第一阶段,检验系数a。如果c显著,则继续;否则停止中介效应检验(说明X对Y无影响)。第二阶段,一次检验系数a和b。如果a和b都显著,则继续检验系数c’;如果a和b中至少有一个不显著,则采用Sobel检验。第三阶段,检验系数c’。若c’显著表明中介效应显著,如果c’不显著表明完全中间效应显著。第四阶段,a和b中至少有一个不显著时进行Sobel检验,如果结果显著,则表明中介效应显著;如果结果不显著,则表明中介效应不显著。

3 分析结果

3.1 人口统计特征

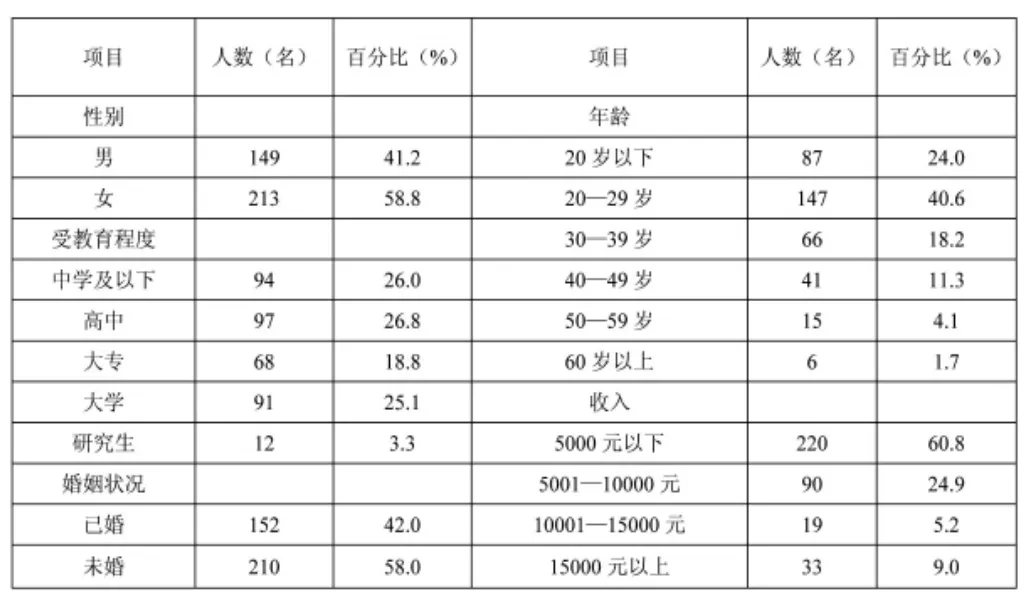

本研究所抽取样本的人口统计特征如表1所示。样本概况是女性多于男性,年龄多集中在20岁—29岁,大学学历占样本1/4,研究生学历相对较少,婚姻状况未婚多于已婚,收入多集中在5000元以下,高收入人群相对较少。

表1 人口统计特征

3.2 假设检验结果

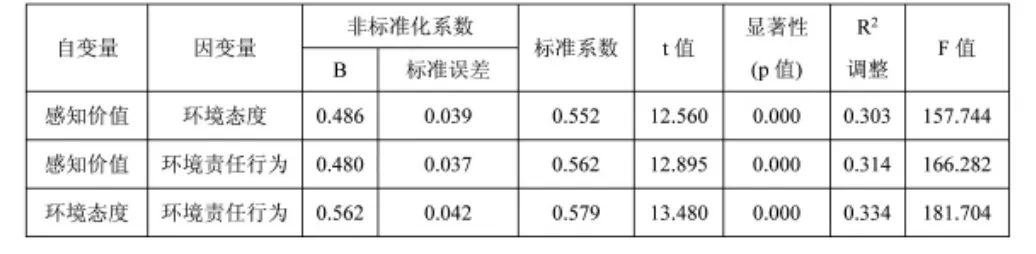

本研究采用回归分析对假设进行检验,分析结果如表2所示。感知价值对环境态度的方差解释力(R2调整)为30.3%,F统计值为 157.744,标准化系数(β感知价值→环境态度)为 0.552,显著性水平为0.05时表现出统计显著性(p=0.000),可以判断感知价值对环境态度具有显著的积极影响,接受H1假设。感知价值对环境责任行为的方差解释力(R2调整)为31.4%,F统计值为166.282,标准化系数(β感知价值→环境责任行为)为 0.562,显著性水平为 0.05时表现出统计显著性(p=0.000),可以判断感知价值对环境责任行为具有显著的积极影响,接受H2假设。环境态度对环境责任行为的方差解释力(R2调整)为33.4%,F统计值为181.704,标准化系数(β环境态度→环境责任行为)为 0.579,显著性水平为 0.05时表现出统计显著性(p=0.000),可以判断感知价值对环境态度具有显著的积极影响,接受H3假设。

表2 感知价值和环境态度对环境责任行为的线性回归分析

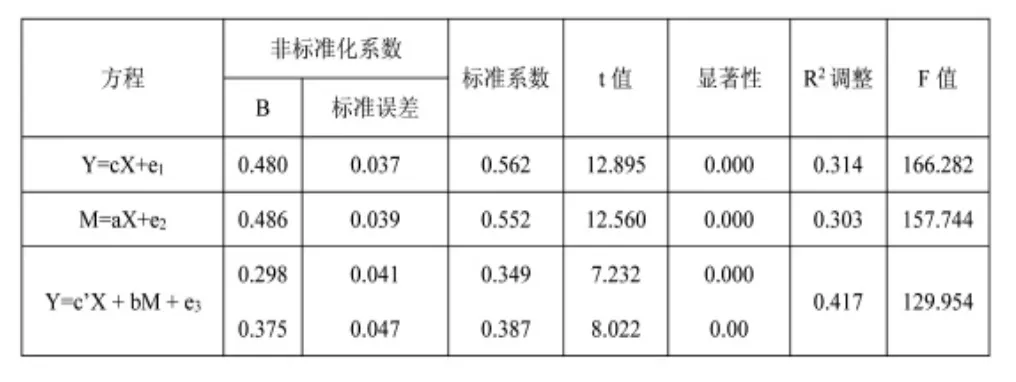

为检验研究模型中环境态度的中介效应,本研究根据温忠麟的中介效应检验方法对其进行检验,检验结果如表3所示。分析结果显示:第一阶段,c=0.562(p<0.05),具有显著性;第二阶段,a=0.552(p<0.05),具有显著性;第三阶段,b=0.289(p<0.05)具有显著性,c’=0.375(p<0.05),具有显著性,说明环境态度在感知价值和环境责任行为间具有部分中介效应,中介效应占总效应的38.01%。

表3 环境态度在感知价值和环境责任行为间的中介效应分析

结语

(1)针对桂林居民的研究结果显示:感知价值对环境态度和环境责任行为均具有显著的直接效应。即桂林居民判断漓江具有的价值越高,其保护漓江的态度就会越积极,践行环境责任行为的可能性也越高。

(2)通过温忠麟中介效应检验方法对环境态度进行检验,结果显示环境态度在感知价值和环境责任行为间具有部分中介效应。即建立在感知价值基础上的认可度越高,桂林居民对于保护漓江表现出的态度将会越积极,由此将激发相应的环境责任行为。

(3)漓江是世界著名的观光游憩河段,具有重要的生态和旅游价值,是宝贵的世界自然遗产。而要保护和维持漓江的生态环境,不仅需要政府给予政策的支持和制度的规范,更需要周边居民环境责任行为的践行。未来,围绕漓江的环境保护,政府可针对周边居民,采取多样的宣传方式,提高对漓江的“利得”感知,引导其形成积极的环境态度,从而激发更多居民自觉主动的个体环保行为。