灌口集泄水闸拆除重建工程设计

李大银

一、工程概况

灌口集泄水闸闸室结构为开敞式,位于汲东干渠7+255.6,集水面积72km2,闸室总宽25.80m,单孔净宽3.00m,共7孔。闸上灌溉渠底高程52.48m,灌溉设计效益91.45万亩,灌溉渠道设计流量45.70m3/s。闸室顺水流方向长度为10.00m,底板高程为52.48m,上游设计水位56.75m,校核水位56.90m,下游设计水位56.55m,校核水位56.60m,设计流量265.0m3/s,校核流量291.0m3/s,开关桥面高程59.78m。闸门型式为钢筋混凝土平板门,启闭机为双螺杆式启闭机。2009年4月被安徽省水利厅评定为三类闸,对其进行拆除重建处理。

二、工程现状

泄水闸下游行洪通道淤积,实际泄洪能力达不到理论计算流量。灌口集泄水闸设计排洪流量为265m3/s,现状最大排泄230m3/s左右,闸下游受洪水顶托。特别是1968年以后,左、右岸河滩被乡镇围垦造田,闸下河床变窄,曾多次出现河水淹没农田,灌口集泄水闸不能排洪的现象。

2010年7月16日,灌口集泄水闸闸上最高水位58.46m,超设计水位1.71m,7孔闸门全开,最大泄量230m3/s,仍不能满足泄洪需要,闸下渠堤漫堤。工程建设年代久远,存在过流能力严重不满足防洪要求等多方面的问题。

三、工程地质

1.地层岩性

0层:人工填土(Qml4):以素填土为主,其成分主要为重、中粉质壤土,局部夹砂砾石,灰黄色、黄褐色,可塑,稍湿,土体结构较松散。主要分布于泄水闸两侧,最大厚度2.30m,层底高程55.00~56.80m。

①层(Qal3):重、中粉质壤土,局部为粉质粘土,灰黄、褐黄色,硬可塑,含铁锰质结核,中等压缩性。层厚3.00~3.70m,层底高程52.00~53.10m,普遍分布。

②层(Qal3):砂砾石夹粉质壤土,灰~灰黄色,松散~稍密,饱和,砾石粒径0.2~2cm,次圆状,中等压缩性。层厚0.90~1.90m,层底高程51.10~51.20m,普遍分布。

④1层(Eq):砂 砾 岩,全 风化~强风化,棕红、紫红色,岩芯呈碎块,厚2.00~3.10m,相应高程48.10~49.10m。

④2层(Eq):砂砾岩,弱风化~微风化,棕红、紫红色,岩芯呈柱状,完整,坚硬,JD6孔揭露最大厚度6.80m,相应高程42.30m。

2.闸基土层稳定性评价

该闸址工程地质条件较好,闸址建基面位于④1层全风化~强风化砂砾岩上,该层承载力较高,渗透性能弱,岩性稳定,能够满足闸基础对地基承载力的要求。下伏为弱风化~微风化砂砾岩,岩性稳定,厚度大,对闸基稳定有利。

四、水闸设计

1.防洪标准设计

原泄水闸按50年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核,1985年汲东干渠初步设计按渠道控制的灌溉面积,将泄水闸设计与校核的防洪标准分别改为20年和50年一遇。由于泄水闸、渠下涵位于乡村防护区,根据《防洪标准》(GB502001-94),防洪标准为50年一遇洪水设计,此次泄水闸的防洪标准按50年一遇洪水设计、100年一遇洪水校核。

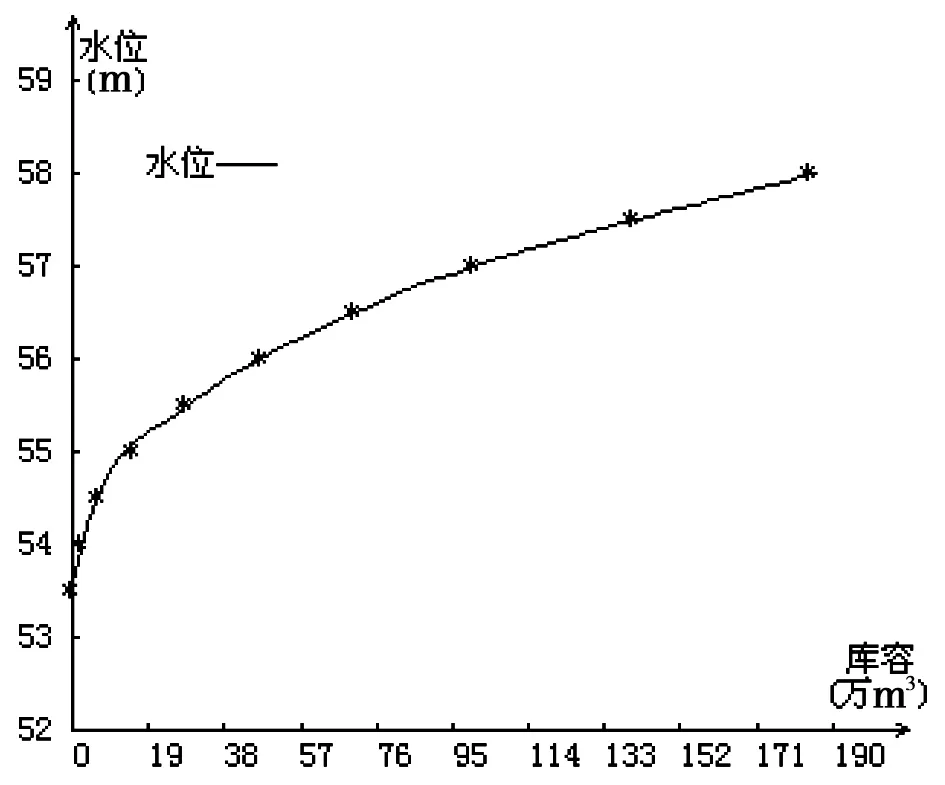

表1 灌口集泄水闸水位库容曲线表

2.查《84办法》计算设计暴雨

根据《84办法》附图1~图4分别查得设计流域中心处的年最大24h点雨量均值年最大1h点暴雨量均值和最大24h点雨量的变差系数CV24及年最大1h点雨量的变差系数CV1各参数值如下:

3.计算参数的确定

根据《史河灌区分干渠以上交叉河道洪水计算》中灌口集泄水闸水位库容关系曲线,对流域面积、河长、比降等流域特征值进行了复核。经过复核,灌口集泄水闸流域特征参数如下:

控制流域面积F=72km2,流域平均宽度B=4.11km,

河道长度L=17.52km,主河道比降J=9.51‰。

其水位~库容关系见表1。水位~库容关系曲线见图1。

4.调洪演算成果

经调洪演算,现状调洪20年一遇洪峰流量401.48m3/s,最大下泄流量256.76m3/s,设计水位58.74m,设计库容228.37万m3;50年一遇洪峰流量694.52m3/s,最大下泄流量538.60m3/s,设计水位64.39m,设计库容354.07万m3。

此次设计50年一遇洪峰流量694.52m3/s,最大下泄流量592.86m3/s,设计水位57.32m,设计库容124.84万m3;100年一遇洪峰流量862.20m3/s,最大下泄流量755.56m3/s,设计水位58.12m,设计库容192.86万m3。

5.调洪演算成果分析

现状调洪结果表明,泄水闸维持原规模21m及下游行洪通道疏浚后,50年一遇设计水位58.87m,比设计堤顶高程58.50m高0.37m,最大下泄流量554.36m3/s,闸孔规模可以适当增大,现状20年一遇洪水设计流量的方案是合理可行的。

泄水闸扩建至35m及下游行洪通道疏浚后,50年一遇设计水位57.32m,比设计堤顶高程58.50m低1.18m,比堤顶混凝土路面高程59.00低1.68m,最大下泄流量592.86m3/s,对应的下游河道水位56.23m,闸上下游水位差1.09m;100年一遇设计水位58.12m,比设计堤顶高程58.50m低0.38m,比堤顶混凝土路面高程59.00低0.88m,最大下泄流量755.56m3/s,对应的下游河道水位57.02m,闸上下游水位差1.10m,符合堰流低淹没度公式计算成果。

6.闸址选择

根据灌口集泄水闸工程地质勘探报告所述:该闸址工程地质条件较好,闸址建基面位于④1层全风化~强风化砂砾岩上,该层承载力较高,渗透性能弱,岩性稳定,能够满足闸基础对地基承载力的要求。下伏为弱风化~微风化砂砾岩,岩性稳定,厚度大,对闸基稳定有利。故此次拆除重建设计不改变原闸址位置,选择勘探处(桩号:7+255.6)作为闸址位置。

7.结构布置

在原闸址拆除灌口集泄水闸,采用钢筋混凝土开敞式闸室结构,5孔,单孔净宽7m,总净宽35m。闸室采用钢筋混凝土结构、整体式底板结构,闸底板高程52.48m,闸顶高程57.08m,闸室顺水流方向长10m,中墩厚1.0m,边墩厚0.9m,闸室总宽度为40.8m。设计将闸室底板垫层加厚至400mm,使其坐落在砂砾岩上。闸室两端设置桥头堡,基础采用空箱式结构型式,紧邻闸边墩,桥头堡为三层框架结构,桥头堡内布置上下启闭台的楼梯间和工作人员的办公及休息室。

图1 灌口集泄水闸水位库容曲线图

上游侧设钢筋混凝土铺盖,长10m。上游翼墙平面布置采用圆弧式,顺水流方向的投影长度等于铺盖长度,圆弧半径为10.0m,采用重力式毛石混凝土结构,翼墙顶高程58.60m;下游翼墙平面布置采用折线式,扩散角8°,顺水流方向的投影长度等于消力池长度,水平投影长度23m,采用钢筋混凝土悬臂式结构,翼墙顶高程为56.80~58.80m。

下游消力池采用突坎式消力池,长23m,池深1.5m。下游消力池底板后接15m长浆砌石、干砌石海漫,海漫末端设抛石防冲槽,槽深2.0m。

8.施工导流

灌口集泄水闸除险加固工程施工期洪水是利用汲东干渠导流,上游约800m处看花楼节制闸控制汲东干渠来水,无其他导流设施。因此,施工期洪水实际是计算施工期内设计条件下水闸上游可能的总来水量,以便采取相应的措施。

经调洪计算,灌口集施工期遭遇5年一遇来水量时的水位为53.88m,洪峰流量14.56m3/s,考虑此时泄水闸没有进行控制泄流,水位较高,因此在施工期为保证施工的正常进行,施工期围堰设计水位按照灌口集5年一遇的设计洪水加0.5m超高确定。

五、结语

水闸拆除重建后,原来的安全隐患已全部消除,面貌焕然一新,可以满足灌溉、供水、排水等方面的要求。主体工程经过几个汛期的检验,质量可靠,发挥了防洪、灌溉效益,确保了群众的生产生活,改善了堤上交通状况,特别是对当地农业灌溉有着重要意义■