旅游业新生代员工的高流动性现象及其成因研究

饶 勇 杨曼妮 崔媛媛

(中山大学旅游学院,广东广州 510275)

0 引言

进入21世纪以来,出生于20世纪80年代和90年代的新生代员工在我国劳动力市场上的占比已接近50%[注]2017—2022年中国劳动力市场运营态势及行业发展趋势研究报告[R/OL].[2016-12-28].http://www.chyxx.com/research/201612/481456.html.。与出生于20世纪50年代至70年代的老一代员工相比,新生代员工普遍具有较强的个人主义意识,注重物质享受和精神追求,更倾向通过频繁跳槽,甚至“闪辞”等方式来实现自己的职业目标(郑希宝,2007;姜薇薇 等,2014)。例如:人力资源服务商前程无忧网发布的调研报告显示,2016年应届毕业生在当年内的离职率为26.5%[注]2017年离职与调薪调研报告[R/OL].[2016-12-31].http://research.51job.com/insight-396.html.。而在对年轻劳动力有较大刚性需求的旅游行业中,新生代员工的高流动性现象更加突出,如马占寿(2008)曾对浙江杭州的10家酒店进行跟踪调查,发现这些酒店在3年内招聘的168名应届毕业生中有81人在当年内离职(离职率约48.2%),而3年间共有111人变换工作单位,离职率高达66.1%。新生代员工远超社会平均水平的高流动性现象,不但使其自身频繁处于职业转换的空窗期(饶勇,2012),也使旅游企业经常面临员额不足的管理困境。

为探寻有效对策,学术界对新生代员工高流动性现象的成因进行了大量研究。研究者们普遍认为:一方面,特殊时代背景下的家庭教育、学校教育和社会教育,使以独生子女为主体的新生代员工形成了“以自我为中心”的价值观和职业观(Twenge,2013),他们普遍不愿如父辈一样继续遵循“按部就班”式的传统职业发展路径(杨向华,2008;Anderson et al.,2016);另一方面,当前大多数企业尚未做好迎接劳动力代际更替的准备,“指令经济”管理模式和“家长制”领导风格依然盛行(Zhu et al.,2014),致使新生代员工对现有工作环境的满意度、组织承诺和参与度较低。总的来说,新生代员工的个体特质和转型期企业环境等内外部因素共同导致了新生代员工的高离职偏好(申艳娥 等,2017)。现有文献虽然揭示了与新生代员工高流动倾向相关的大量因素,验证和拓展了业界对新生代员工高流动性现象的若干看法,但实践中有限理性的新生代个体通常缺乏准确辨识这些内外部影响因素所需的信息条件和能力(Ghatak,1996)。他们的职业发展决策往往是基于特定社会网络中的感知竞争地位和实际获得感做出的(边燕杰 等,2001),而已揭示的各种因素则是通过影响和改变多主体间的社会互动机制间接作用于新生代个体的职业流动偏好,因此,还需要对特定社会网络环境下新生代员工职业发展决策过程进行研究,以进一步探索隐藏在高流动性现象背后的成因机制。此外,旅游行业中新生代员工的高流动性问题非常突出,特定行业背景、员工所处社会网络环境及其职业发展决策过程之间存在哪些联系,也是现有研究较少涉及的话题。

鉴于此,本文以海南蜈支洲岛旅游区为例,采用社会网络分析法,通过对比分析新老两代员工在旅游企业这一社会网络情境中的实际获得感和感知竞争地位,探究新生代员工职业发展决策的一般化模式和特征,进而解释旅游行业中新生代员工为何表现出比老一代员工更高的职业流动性。

1 文献回顾

新生代概念最早是由Zemke等(1999)提出。西方学术界主要关注出生于1980年以后的新生代群体的社会融入和代际沟通等现实问题(Koyama et al.,2010)。相比之下,我国新生代群体研究大多始于2004年“用工荒”现象出现以后,并重点关注该群体的职业高流动性特征及其成因(展珊珊,2011)。

谌新民(2010)通过大量抽样调查和访谈分析后发现,“80后”“90后”新生代员工普遍具有受教育程度高、职业期望值高、物质和精神享受要求高和心理承受能力低的“三高一低”特征。这些特征影响并塑造了新生代员工的职业态度:第一,在职业追求和价值观方面,新生代员工有较强的个人主义意识和多元价值取向(徐振梅,2009;Anderson et al.,2016),对薪资福利、工作条件以及职业前景等有较高甚至不切实际的期望(张衔 等,2001);第二,在工作投入和精神面貌方面,新生代员工表现出“轻奉献、重享受”的自我中心倾向(Twenge,2013),吃苦耐劳意识不够,承受挫折能力差(章滢,2005);第三,在人际交往和组织纪律性方面,新生代员工追求去等级化的平等秩序(潘新新,2008),喜欢简单的人际关系,缺乏对集体主义规范的尊重(黄洪基 等,2009)。基于以上职业态度,研究者们推导出新生代员工的多种离职动因,例如:过高职业期望与较低企业待遇发生冲突(曾湘泉,2004);不服权威管束的新生代员工遭遇家长式管理(Zhu et al.,2014);抗压能力差的新生代员工因工作受挫丧失信心(余高雅,2015);等等。然而,大多数此类研究只是采用基于描述性统计的简单归纳或例证,缺乏对新生代员工职业发展决策过程与影响机制的规范性研究,且并不能严格证明这些个体特质和态度是导致新生代员工频繁离职的充要条件。

与上述研究路径相对应的另一种研究主张假定“频繁跳槽”现象为新生代员工在特定组织环境刺激下的自然反应,大多采用相关分析和回归分析等定量研究方法,即以工作环境因素为自变量,通常包括薪酬福利制度(周文斌 等,2013)、员工参与机制(谢玉华 等,2013)、职位等级和晋升制度(尤佳 等,2013)等,以工作满意度(兰玉杰 等,2013)、敬业度(周文斌 等,2013)等为中间或调节变量,测量企业环境对新生代员工离职行为的影响。研究发现,当前我国大多数企业尚未做好迎接劳动力代际更替的准备,致使现有工作环境下新生代员工的工作满意度和感知收益水平较低,因此他们选择频繁跳槽以不断探寻更合适自身发展的工作环境(谢玉华 等,2013;王聪颖 等,2017)。此类研究在方法、程序与数据质量上相比个体特质假说有较大改进,但过于侧重分析正式组织因素的影响(Ghatak,1996),而忽略了微观人际环境和嵌入性社会网络对新生代员工职业发展决策的影响(陶厚永 等,2015)。此外,实践中新生代员工并非总是被动面对企业环境,也会通过群体成员的内部合作来主动影响其所处环境并建构自身的职业发展模式。

在有关新生代员工流动性问题的行业研究中,旅游业由于具有对年轻劳动力的刚性需求大、市场竞争充分和人员流动成本低等特征(张进福 等,2000),一直被视为受影响较大的典型行业。相关研究成果也较为丰富,例如:李水凤(2003)对社会观念、员工薪酬和企业前景等因素与旅游饭店员工流失的关系进行了研究;张娅(2006)对酒店管理制度和员工流动性的耦合机制进行了研究;游富相(2006)通过案例研究发现,酒店员工流失率与职位等级呈负相关,高流动性主要体现于基层员工;Bufquin等(2017)则指出,餐饮企业新生代员工感知到的人文关怀和自身能力提升对其离职意愿有显著影响。总体而言,旅游行业的新生代员工高流动性现象既有较典型的研究价值,又有助于探究新生代群体职业发展的一般规律,同时也反映了旅游产业特性对新生代群体的特殊影响,需要通过更具象的过程研究来分析其特征和成因。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究方法

个体决策根植于其所处的社会关系网络(Mitchell,1969)。虽然有研究表明,薪酬福利、工作条件和参与式管理等组织性因素对新生代员工的离职行为有一定影响(Waddell,2014),但实践中个体对这些因素的感知模糊且间接,直接影响其职业发展决策的往往是他们在特定社会网络中感知到的人文关怀(Bufquin et al.,2017)、相对地位(陶厚永 等,2015)和职业获得感(边燕杰 等,2001)等关系性因素。

据此,本文主要采用案例分析与社会网络分析相结合的研究方法。首先,按照理论抽样原则选择具有典型性和代表性的案例企业(Eisenhardt,1989);其次,从案例企业中抽取边界清晰的员工“工作-生活”网络样本,测量其整体网密度、接近中心度、入度频数和约束值等结构变量,得出有关新生代员工职业发展决策环境的关系性因素特征;再次,以案例调查获取的质性材料为依据,归纳各类职业流动性前置因素的现实影响和新生代员工应对频繁流动的实际对策;最后,基于案例资料和现有文献,讨论旅游业新生代员工在特定社会网络环境下的职业发展模式及其与高流动性现象的内在联系。

2.2 案例与样本选择

本文选择海南蜈支洲岛旅游区为研究案例(以下简称W旅游区)。W旅游区是一家位于海南省三亚市的民营5A级旅游景区,也是目前国内滨海旅游企业中影响最大且业绩最好的标杆企业。本文第一作者作为该案例企业的咨询顾问,通过对公司人力资源数据的整理,了解到该旅游企业下辖12个部门,中层和基层岗位上的新生代员工占比接近70%,年均员工流动率约40%,接近行业平均水平。本文之所以选择W旅游区为案例,是遵循“理论抽样”原则,在排除企业前景黯淡、国企体制转型不力以及大型连锁企业内部人事调配等特异因素干扰的前提下,尽可能提升案例本身的典型性和代表性。

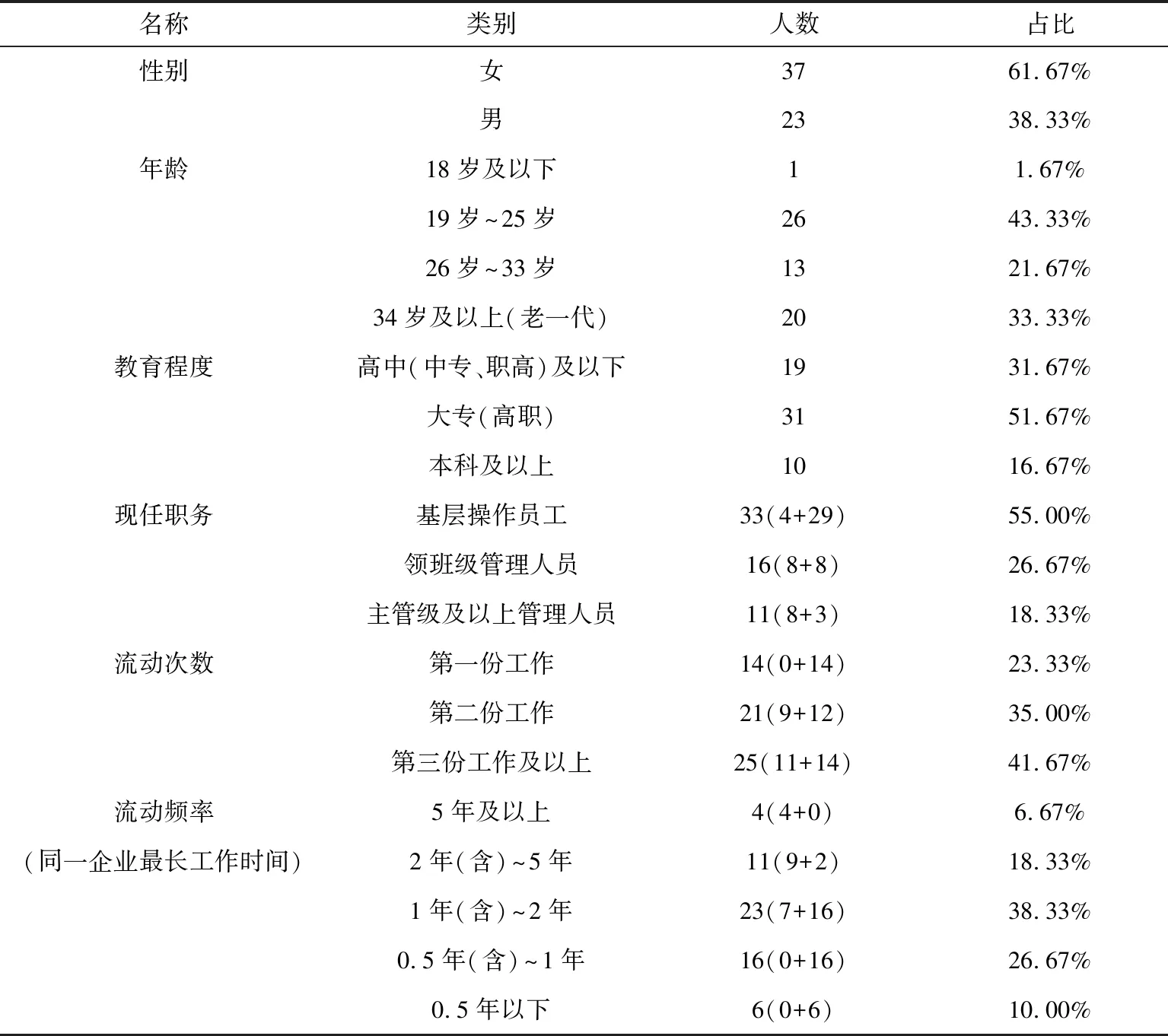

通过实地考察,本文最终确定以常住W旅游区岛上员工宿舍楼的60名员工构成的“工作-生活”网络为社会网络分析样本。理由如下:第一,网络边界清晰。60名员工大多来自几个主要营业部门和后勤部门,工作社交圈与宿舍社交圈基本重叠。前期预调查表明,该网络可近似描述新生代员工的企业内部社交环境[注]理论上,建立包含案例企业所有员工的社交网效果会更理想,但调研成本太高、耗时太长且对关键信息的边际改善作用并不显著。。第二,成员结构具有典型性。60名员工中的新生代员工占2/3,人数比例、职位层次分布和职业流动频率均接近企业和行业平均水平(见表1)。第三,由于宿舍分配遵循工作便利原则,与新生代员工工作接触频繁的管理者和协作同事大多也是该网络成员,因此网络中包含了影响新生代员工职业发展实际决策的关键信息。

2.3 数据收集与分析

本文数据主要来源于内部网问卷调查和对企业各层级员工的访谈。

内部网问卷调查开始于2014年4月上旬,调查前我们已获取样本网络中60名员工的名单,并将员工按姓名拼音首字母编码,他们的描述性统计信息如表1所示。每位受调查者须在名单内选出最近3个月内联系最紧密的5人,标示其联系频率,并按问卷中问题提示来描述受访者自身与5人的关系类型以及5人彼此间的关系。最终,所得问卷数据主要采用Pajek 3.0软件进行处理并绘制相应的社交整体网。

表1 内部网受调查者描述性统计

注:括号中加号前的数字代表老一代员工,加号后的数字代表新生代员工

本文主要采用半结构化或开放式访谈的方式,对象为对内部网调查对象有较大影响的人员(含内部网调查对象),包括企业运营总经理、人力资源部经理和人事主管、各部门经理和主管、老一代员工以及新生代员工代表等,累计访谈25人,访谈时间15分钟至1小时,部分重点对象(如人力资源部经理)受访2次以上。此外,我们还对部分带队实习的旅游院校老师、当地旅游局以及劳动人事部门干部进行了非正式访谈。访谈内容涉及新生代员工与老一代员工的内部关系,员工跳槽行为特征与动机,以及各利益相关者对该现象的认知与评价,等等。整个访谈调研于2016年2月基本结束,所有访谈记录经整理后采用主题分析法进行处理(Braun et al.,2006),即先对访谈记录进行全面阅读和初始编码,然后不断回顾、精炼和归纳,提取出劳动力代际竞争、晋升时滞效应、外部信息支持、推拉效应和无边界职业发展模式等主题及相应的子主题,最终得到有关旅游企业新生代员工高流动性现象的成因。

3 社会网络环境对旅游企业员工职业发展决策的影响

3.1 新生代员工在部门内部代际竞争中处于显著劣势

基于内部网问卷调查得到的员工互动关系数据,本文用Pajek软件绘制了W旅游区住岛员工的社交整体网。以受访者与5名关系密切成员的中间联系水平(每周2~3次)为分界值,等于或高于分界值则绘制一条有向连线。最终,60名员工之间共产生136条单向或双向连线,全网密度值为0.038,新生代员工中67%的内部网成员联系并不紧密(见图1)。

图1 住岛员工内部社交整体网注:方形代表老一代员工,圆形代表新生代员工

内部网中包含若干子网络,这些子网络与员工所处工作部门的边界基本一致。老一代员工普遍位于各子网络(工作部门)的核心,而新生代员工大多处于子网络的边缘位置。各子网络间联系松散,主要靠老一代员工之间的私人联系来维系,而新生代员工与其他子网络成员通常需要借助老一代员工这个中介来实现联系。

为定量刻画新生代员工在子网络中的实际地位和影响力,本文统计了全体样本成员的入度频数和接近中心度(见表2)。入度频数和接近中心度数值越高,表明员工可调用的信息资源越多,信息通达速度越快,相对竞争优势也越显著。如表2所示,全网入度频数大于3的员工共有21人,除CYQ外其余20人都是老一代员工,如获得最高值的ZXL(入度频数为10)是游客餐厅负责人。受访者FJJ表示,“ZXL经理是W旅游区的老资历,经常看见他们部门人找她,下班了也一样”。全网成员的接近中心度平均值为0.09,最高值为0.33,但在所有大于等于0.20的10名成员中,仅有HYY、JZ和HQ等3名新生代员工,新生代员工的整体平均值(0.06)也远低于老一代员工(0.16),这些数据表明企业内部竞争中存在显著的代际差异,老一代员工以绝对优势占据了各子网络中的信息资源和关系资本,这意味着在收益分配和职务晋升等竞争中,同部门的老一代员工拥有新生代员工难以撼动的优势,“我们和老员工没得比,他们在这都好多年了,我们不懂的要问他们,搞不定的事情要找他们,连领班休假都是他们在临时负责”(WXY)。

表2 全网成员的接近中心度、入度频数与约束值

3.2 新生代员工在跨部门代际竞争中面临老一代员工的“迂回晋升”挑战

进一步的约束值分析表明,老一代员工在跨子网络(跨部门)竞争中同样具有优势。一般来说,约束值越小,员工可利用的结构洞资源越丰富,未来在企业内跨部门换岗和迂回晋升的成功概率越大。如表2所示,全网成员最低的个体约束值为0.295(HYD),而约束值较低的前10名均为老一代员工,老一代员工的平均约束值(0.488)也远低于新生代员工的平均约束值(0.715)。人力资源部黄经理表示,“大部分老员工,都像HYD一样轮岗过至少3个部门,(他们)跨部门升职不需要重新上手业务,还可以加强部门间协作”。

图2的结构洞分析更直观地反映了老一代员工的跨部门竞争优势。可以看出,老一代员工除了在各自子网络中拥有大量的强联系,还与其他子网络中的老一代员工保持着多重弱联系,结构洞资源非常丰富,并逐渐累积形成了老一代员工群体的联合控制优势,“但凡牵涉到部门间协作或者扯皮的事,交给老员工办就行了,我们走流程半天都协调不了的事,他们见面打个招呼就OK了”(WJS)。相比之下,跳槽频繁(菱形)或跳槽次数较少(圆形)的新生代员工即便在各自部门中有不同程度的强联系,但由于缺乏与其他子网络成员的弱联系,仍然会被视为欠缺社会资本,从而面临来自其他部门老一代员工的“迂回晋升”挑战,如任某部门领班的LZH表示,“我的能力早就够升主管了,但公司担心我人脉不熟,协调不了和别的部门业务对接,最后从别的部门提了一个老员工过来做主管”。

图2 全网成员的结构洞分析图注:方形代表老一代员工,圆形代表跳槽次数较少的新生代员工,菱形代表跳槽频繁的新生代员工

3.3 内部代际竞争导致新生代员工的人力资本投资收益存在“时滞效应”

上述分析表明,尽管新生代员工在W旅游区占据人数规模优势,但老一代员工普遍拥有子网络主导地位、子网络间信息桥梁权和整体网联合控制地位等“自下而上”的竞争优势,这些优势有利于老一代员工通过“坚持留在现企业”策略来谋取在内部资源、权力和收益分配中的主导地位。例如在基层职务晋升竞争中,新生代员工的机会通常被排在同部门老一代员工“自然晋升”和跨部门老一代员工“迂回晋升”之后,而企业高层也默许、甚至赞同这样的排序规则。如旅游区杨副总表示,“我们很愿意培养年轻人,但也要兼顾对老员工的公平,他们(老员工)业务熟,经验足,配合也默契,最难得的是忠心耿耿,提拔他们,他们会很感恩,不像那些年轻人纯粹拿升职当跳板,刚一提拔就跑去下家企业要待遇了”。

随着上述排序规则逐渐演变为全企业员工的“共同知识”,一个最直接的后果是,当新生代员工个人能力提升到一定水平后,并不能立即获得与其能力水平相匹配的职业收益,二者存在明显的“时滞效应”。如图2中跳槽较少的新生代员工,并未因为“坚守现企业”而获得比频繁跳槽者更多的内部晋升机会,这被其他员工评价为不明智之举,“像LZH那样就不值了,等几年都没升主管,我要是他升领班那年就马上跳槽,W旅游区的领班去到其他4A景区可以直接做主管,没必要在这白等这么久”(LXL)。

3.4 新生代员工在利用外部就业信息方面有显著优势

新生代员工在考虑职业发展时除了关注其在同事网络中的地位和得益,还会关注来自外部社会的就业信息。为了解外部信息对员工职业发展决策的影响,本文对企业中的新老员工代表进行了访谈,内容涉及员工与企业外部社会联系的主要方式、联系人类型、交流主题、获取就业信息的主要来源,以及接触到有价值信息的时间频率等问题。

访谈结果表明,老一代员工偏重传统亲缘或乡缘网络,外部联系以生活联络为主,强联系多但交往面窄,而新生代员工更注重业缘网络,交往面宽,多为弱联系,社交目的更具功利性,“他们老员工喜欢打电话,主要打给家里人,我们(新生代)不一样,QQ好友里几百人,都是以前的同事、同学甚至路人,别看见面不多,这些人还是很有用的,经常可以提供一些就业信息”(WXW)。相比老一代员工,新生代员工更善于运用QQ、微信和电子邮件等现代信息技术手段,接触就业信息的机会更多,主动性更强,说明新生代员工具有较强的外部信息搜寻能力,为其职业发展决策提供了更多选项。

3.5 新生代员工的离职动机与偏好

作为国内领先的滨海旅游企业,W旅游区虽然提供了同行中极具竞争力的薪酬待遇,但新生代员工的离职率仍居高不下。本文的社会网分析和访谈调查结果为这些员工的离职动机提供了初步解释:一方面,企业内部的代际竞争压力和职务晋升的“时滞效应”是不断增强新生代员工离职动机的主要推动力,“只做服务员没前途,工资再高也没用,一定要尽快做到主管或经理级别,但老员工又能干又敬业,我们没机会向上走,就只好向外走了”(HQ);另一方面,企业外部的大量就业信息和跳槽成功者的示范效应构成了对新生代员工离职的拉动效应,“我们班(中专)同学毕业快两年了,现在做管理岗的都是跳了至少3次槽的,那些守在一个单位不动的都还在做服务员,老实人吃亏啊”(GL)。

此外,本文调研结果还揭示了旅游企业新生代员工离职现象的若干重要特征,主要包括:其一,新生代员工的高流动性主要集中于面客服务的一线部门,后勤技术和行政管理部门的离职率略低,“业务部门不像那些吃技术饭的部门,员工的前途就是要不断晋级,升不了职就得换地方”(HM);其二,新生代员工的高流动性主要体现于基层岗位,这些岗位用工需求量大且晋升相对容易,“(跳槽)主要是在升到部门主管(介于经理和领班之间的中层管理职务)以前,真做到主管一级就没人天天喊跳槽了”(GYY);其三,频繁跳槽主要发生于员工参加工作的前几年,随着时间的推移和职务的晋升,跳槽频率会明显下降,“刚毕业时,没职务、没负担、也没几个钱,想跳就跳,现在(毕业五年)就不能这么洒脱了,(跳槽)要看职务,看年薪,看企业有没前途,还要看好不好开展工作”(XGL)。

4 无边界职业发展模式与高流动性现象的成因

4.1 新生代员工职业发展决策的路径与目标

现有文献提出了大量影响新生代员工职业去留决策的组织性因素,如薪酬福利制度(周文斌 等,2013)、员工参与机制(谢玉华 等,2013)、职位等级体系(尤佳等,2013)以及企业领导风格(Zhu et al.,2014)等。但与Gee等(2017)的研究结果一致,本文研究发现个体未必能准确感知并评价这些因素,“我不懂你们说的这些组织承诺和工作参与是啥意思,也没想过这么复杂的事,我只关心干得开不开心,同事好不好相处,有没有比在别处工作的同学和朋友混得差这些实在东西”(LHL)。理论上,本文从案例中抽取的劳动力代际竞争、晋升时滞效应和外部信息支持等关系性因素反映了各种组织环境因素在具体社会联结中的表现形式或结果(Mitchell,1969),因此同样也可以反映现有研究中各类变量的实际影响,而且对个体职业发展决策的影响更为直接和具体。

本文还发现,新生代员工的职业发展主要路径是通过自身人力资本投资来获取不断提升的职业收益。他们进行人力资本投资的主要方式是提升自身能力(Bufquin et al.,2017),习惯用工作时长来判断能力提升的程度,“做旅游是个经验活,时间长了,能力自然就强”(HYY),并以职务级别作为衡量职业收益水平的首要标准,“级别上去了,收入肯定涨啊,而且负责的事情也有意思多了”(XGL)。这说明即便按照多元价值标准(王聪颖 等,2017),在个体职业收益纵向等级差距非常显著的情形下,职务晋升依然是旅游企业新生代员工职业发展的首要目标(张衔 等,2001)。

4.2 新生代员工的短期和长期职业发展策略

如上述分析,当员工职业发展目标主要表现为基于职务等级的综合收益时,此时旅游企业的新生代员工有两个基本策略选项——“坚守现企业”或“跳槽到新企业”。据此,本文依循效用最大化原则,建立有关新生代员工长期职业发展策略的效用决策模型(见图3),以探究在前述社会网络关系特征下新生代员工职业发展的一般性规律。如图3所示,OX代表“坚守现企业”策略的净收益,OY代表“跳槽到新企业”策略的净收益,OZ是两种策略收益的等水平线。由于员工在同一企业中工作时间越长,累积收益将越大(即使晋升很缓慢),因此OX同时也代表时间进程。

第一阶段,当新生代员工初入职场时,人力资本投资目标是提升操作性技术技能,而此时就业市场的大量招聘信息可以提供多样化的操作技能学习机会。由于旅游企业选聘基层员工时主要考核实际技能水平(饶勇,2012),因此员工可以通过连续跳槽来实现“外部迂回晋升”发展[注]基层操作性岗位通常包含多个职位层级,如普工、技工和高级技工等,同样存在晋升问题。,以抵消内部晋升的时滞效应,“刚毕业头两年还行,差不多每半年跳次槽,很快就做到领班了”(TFB)。第二阶段,随着操作技能提升,尤其是员工晋升至基层管理岗后,提升职业收益将更多地依赖于概念性技能和人际关系技能等更高层次能力的习得(Katz,1977)。当收益曲线下滑至操作技能提升的临界值a点后,坚守现企业策略的收益开始超过连续跳槽策略,“差不多到副主管就不能再跳了,要老老实实沉下来,学会带团队,冲业绩”(LHL),此时继续跳槽将会“越跳越糟”。第三阶段,对于已升至一定职级的新生代员工,部分概念技能提升显著者将较快耗尽内部网资源红利,收益曲线再次上扬,从而达到新的能力提升临界点(b点),此时可跳槽前往外部市场寻求更稀缺的高层职务,而部分概念技能提升缓慢者则继续留在现企业,通过人际关系技能提升来获得满意收益,“有能耐想做经理的还得再跳槽,这里没位置了,但我就算了,这里人头熟,做事顺,做主管也很开心”(XGL)。

图3 新生代员工的长期职业发展策略注:作者绘制

总的来说,内部晋升时滞和外部信息支持的推拉效应有可能使“跳槽”成为短期理性决策,但长期来看,新生代员工的职业发展理性策略应是“跳槽”与“坚守”交替进行的分阶段组合策略。此时,新生代员工的职业发展决策边界由单个企业转向整个就业市场,决策依据由“追求终身职业保障”转变为“追求终身就业能力保障”,这表明新生代员工正在转向超越企业、行业乃至区域边界的无边界职业发展模式(郭志文 等,2006)。

4.3 无边界职业发展模式对新生代员工职业流动性的影响

“无边界职业发展模式”源自Arthur(1994)提出的“无边界职业生涯”理论,其核心观点是以员工就业能力提升替代长期雇佣保证,使雇主与员工之间的社会联结由传统“关系型”模式转变为“交易型”模式,进而帮助员工实现跨越单一组织边界的连续就业。本文图3中的新生代员工长期职业发展决策分析表明,当满足以下条件时,无边界职业发展模式将成为新生代员工实现职业目标的最优策略,这些条件主要包括:第一,企业内部存在显著的劳动力代际竞争;第二,新生代员工有能力获取充分的外部就业信息;第三,企业提供的个体职业收益存在显著的纵向等级差距。

现有文献表明,大部分旅游企业都具备上述条件。其一,旅游企业以面对面服务为核心产品,对员工的隐性经验和问题解决能力有较高要求(Cooper,2006),这意味着旅游企业对新老员工的数量比有一定要求,因此代际并存是旅游企业中基层用工的重要特点,无法完全避免企业内代际竞争。其二,旅游企业的个体职业收益通常与职务等级而非技术等级挂钩。游富相(2006)认为,造成等级收益差距的原因是旅游企业激励机制不健全,但对于建立扁平化组织较困难的劳动密集型企业,尤其是基层员工数量较多的营业部门,基于职务等级的差异性收益配置仍然是有效率的制度安排。其三,几乎所有行业的新生代员工都已经习惯通过社交网络中的弱联系来寻找工作(Gee et al.,2017),而旅游产业规模大、招聘机会多和求职门槛低等特点可以更显著提升新生代员工获取外部就业信息的成功率。

对于具备上述特征的旅游企业来说,大多数新生代员工的长期职业发展最终将收敛于无边界职业发展模式,而且这一模式同时也是新生代群体与广义社会网络(企业、学校和社会)之间长期交互作用的结果。本文对案例企业高管、旅游学校实习教师以及当地人事劳动局干部等利益相关者的访谈也表明,“新生代员工爱跳槽”已成为全社会共识。如人力资源部黄经理表示,“过去一年就几次招聘,现在天天招聘,不指望他们(新生代员工)能呆多久,只要有这批老员工在就不会出乱子”。而政府和学校也采取了加强劳动合同法宣传、完善社会保障和实行“宽口径、厚基础”培养模式等一系列对策。社会各界的适应性调整进一步降低了新生代员工职业流动的物质和心理成本,为新职业发展模式扩散创造了有利的社会环境,最终使无边界职业发展模式成为越来越多新生代员工的一致选择。

5 结论与启示

本文以海南W旅游区为例,考察了新生代个体职业发展的社会网络环境与决策过程,并从职业发展模式视角解释了旅游业新生代员工的高流动性现象。研究发现:第一,旅游业具有以人际服务为核心产品、注重个体隐性技能以及新老员工并存等特征,这些特征使新生代员工既感受到内部的劳动力代际竞争压力,也有动机获取外部的就业信息;第二,新生代员工的职业发展目标是通过人力资本投资来获取不断提升的职业收益,内部晋升时滞效应和外部就业信息支持共同构成了新生代个体跳槽偏好的推拉机制;第三,新生代员工的职业发展长期理想策略是“跳槽”与“坚守”交替的无边界职业发展模式,职业发展决策由单一企业转向整个就业市场,并由追求终身就业保障转向追求终身就业能力保障;第四,旅游业新生代员工的频繁跳槽主要发生于职业生涯的第一阶段和第三阶段,一线服务部门的新生代员工流动性明显高于后台技术部门,而基层岗位上新老两代员工的职业流动性差别最显著。

本文主要有以下理论贡献:

首先,通过案例分析和社会网络分析等方法,对新生代个体的职业发展决策实践进行了微观过程研究。与以往的影响因素研究相比,过程分析可以还原更多基于社会互动和个体心理感知、事象感知的行为细节,更适合探究不同社会矛盾对新生代个体离职行为的直接影响,如劳动力代际竞争引发的晋升时滞效应就很难通过单纯提高薪酬福利水平来解决。

其次,本文揭示和验证了无边界职业发展模式在新生代群体中的普遍存在性,并解释了该模式成立所需的现实条件——内部劳动力代际竞争、外部就业机会支持和职业收益纵向等级差距。这一观点除了有助于解释新生代员工在职业生涯早期的高流动偏好,还可预测新生代员工在更长时期内的职业发展路径。

最后,本文对旅游企业情境与新生代员工流动偏好的关系进行了初步探索。研究发现,旅游服务的若干属性导致旅游企业需要维持一定的新老员工比例,而充分竞争的行业属性又提供了大量外部就业机会,加之旅游企业在职业收益配置上的纵向等级差距,这些均为“无边界职业发展模式”扩散创造了有利条件,从而使新生代员工表现出较高的职业流动偏好。这一初步发现可以为今后的多案例研究、跨行业比较以及定量分析提供理论启示。

本文实践启示如下:其一,当前新生代员工的职业发展决策整体上是理性的、可预测的,不必冠以各种标签化解读。大多数新生代员工的频繁跳槽主要集中于初入职场且身处基层岗位这一特定时期,并不会出现公众所担忧的“越跳越糟”;其二,当前企业所推崇的“按部就班、论资排辈”传统职业观,客观上导致了新生代员工人力资本投资获益的时滞效应,而在外部市场存在大量机会且新生代员工擅长发现机会的信息化时代,这种反差势必会导致高流动性,因此需要建立良性的内部竞争环境,消除不合理的晋升时滞;其三,随着无边界职业发展模式不断扩散,新生代劳动者将加快向优势企业和地区的集聚。虽然政府出台了很多政策引导新生代劳动者转向欠发达地区和企业就业,但如果传统管理理念和代际竞争态势没有改变,新生代劳动者依然会通过频繁跳槽,最终回流至发达地区和优势企业。

作为一个单案例研究,本文存在一定局限:一方面,所得结论需通过多案例比较和定量研究等多种方法予以检验,以提升可外推性;另一方面,在质性资料收集和分析方面有一定改善空间,如随着时间推移,新生代群体内部已出现分化,继续以1980年后出生为划分依据略显粗糙,未来有必要区分“80后”和“90后”等不同子群体。此外,社会网络分析还应呈现更丰富的内部联系与特征,增加更多的细节展示和专项分析。