记忆里的老爸和老妈

撰文= 张郎郎

一

1949年在延安,那些美术工作者们对马蒂斯、毕加索等人的西方现代绘画曾经进行了批判,据说和我老爸在延安搞了个“人像展览会”有关系。他在上海和张光宇、张正宇兄弟一块儿曾“现代”过一把,当然他是小老弟,那时还有叶浅予、特伟、胡考、鲁少飞等等都一起玩漫画。

我老爸不知怎么想的,到了革命圣地,还不忘他的上海摩登漫画,自作主张地一口气画遍了延安文艺界的各位朋友的漫画像,兴致勃勃地开始办展览会。可是他不知道那时候大家都已经是公家的人了,差不多都有了一官半职,或者将来会有更高的一官半职什么的。所以有些人自然不高兴了,这可不是在上海滩玩闹的时候了。

有人记得,当时有位领导看了勃然大怒,说:怎么居然把刘白羽同志画成了一只兔子?其实我老爸不会真那样做,只是那位首长不明白,漫画像就是必须夸张。您看着像兔子,其实那真的不是兔子,那绝对是刘白羽先生的漫画像。想当年胡考在《万象》杂志上画的蒋中正,可以说像把菜刀,吴稚晖大概像棵白菜,孙科整个就是一个踢坏了的足球,但谁看了都觉得有趣,漫画的特点就是这样,只是当时在延安有些人还不太理解罢了。

在当时特定的历史环境下,我爸却被警告了。好在当时在“鲁艺”担任美术系主任的江丰也是从上海来的,他见过这些艺术表现手法,对我爸的疯疯癫癫也有所了解,在他的关照下,我爸也没遇到什么太大的麻烦。

好像就从那时候开始,就明确规定了,不许随便画革命同志的漫画像,更不许画任何领导同志的漫画像。一直到20世纪80年代,胡耀邦当上领导人的时

候,才允许画家“幽”了他一次“默”,但是很快就被有关方面制止了,至今,不能乱画的规定依然有效,似乎这是永不过时的规定。最近,也有了这方面的漫画,当然,是属于“歌颂型”的漫画。这已经算迈出一大步了。

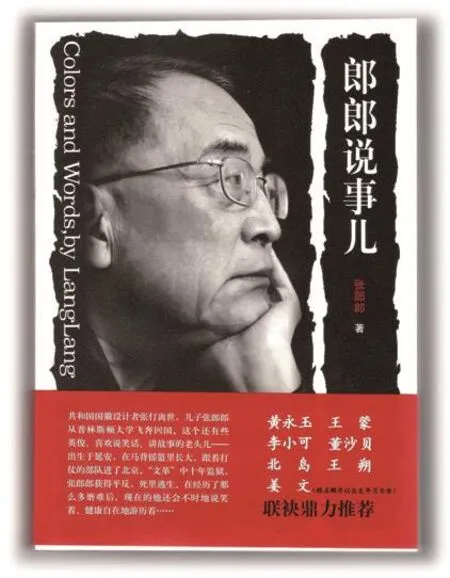

回忆那段曾经经历过的历史 张郎郎老师再出力作限量签名版《郎郎说事儿》¥118元

过去谁敢给领导同志画漫画像,谁就可能被作为外来势力派来的敌人或者是心怀不满、别有用心的异己分子。于是我们就这样一直绷住,好在急风暴雨的斗争年代总算过去了。

在延安,江丰先生和胡蛮先生虽然认为这些现代绘画、形式主义倾向是一种歪风,但还没有上升到这是特务进攻延安的一种战术,那会儿大家还比较正常。我爸虽然人还不错,传播这个歪风还是不好的。他就是那个歪风的代表,最好反掉我爸身上那个现代派的歪风,留下一个我的革命爸爸。当时是战争时期,人们不那么较真。战争时期什么都可能发生。

1945年3月,延安《解放日报》发表毕加索的文章《我为什么加入共产党》,并刊登了他的作品《踏着圆球的女孩》。那时人们就明白了,毕加索是自己人,是无产阶级国际主义战士。那样一个知名人物,投身到共产党阵营,说明真理的召唤,货真价实。

对我爸来说,这简直就是老天爷的雪中送炭。于是我爸就理直气壮地从箱子底拿出来一张毕加索油画的印刷品,把它贴在我们家的窑洞里。那时的人比后来的人简单得多,毕加索已经是自己人了,他的画就没人再批判了。从延安到东北,从东北到北京,那张画一直悬挂在我们家墙上。

记得我家住在北池子那会儿,爸爸张仃忙得一个礼拜我们也见不到他的影儿,倒是可以看到爸爸拿回来的各式各样的国旗、国徽的设计图稿。

本页张郎郎在签售会上讲解他的画作《海默印象》背后的故事(左上图)

1955年,北京。后排:张郎郎、陈乔乔;中间:母亲陈布文,父亲张仃;前排:张大伟、张寥寥(右上图)

张郎郎在签售会上介绍文集《郎郎说事儿》的出版经过(左下图)

1947年,佳木斯。左起:张郎郎,张仃,陈乔乔(右下图)

爸爸和从延安来的这些艺术家们,他们看到了这么惊天动地的结果——新的国家建立了!这绚丽的结果,使得他们当初经历的所有苦难都变成了理所当然的代价。今天国家他们要设计国徽了,大家精神百倍,他们一定要加倍努力最好地完成任务。

现在爸爸他们接下了设计国徽的任务,这可是让他们多年来积淀的底蕴,更好更彻底地继续为新时代谱写最灿烂篇章的好机会。

经国家政府部门的“国徽设计”前期甄选后,成立了两个小组,一组由中央美术学院的张仃、张光宇、周令钊、钟灵等组成。另一组由清华大学营建系梁思成、林徽因、莫宗江、李宗津、朱畅中、高庄等组成。随后爸爸他们经过了在长时间的热烈讨论和深刻体会、积极实施上级领导的具体意见后,新的国徽挂在了天安门城楼上。

二

那时候,大家会开玩笑叫我小“诗人”,我不免就得意洋洋,回家就把这个事告诉了我的父母。等我一本正经地把自己的这首“诗”读完以后,妈妈说:“孩子,你还不懂什么是诗。”我本以为会得到他们的夸奖,没想到得到的是这么当头一棒。

爸爸居然在那么忙的时候,有一天专门找出一个厚厚的本子。那个本子里都是淡黄色、薄薄的毛边纸,然后爸爸用细细的麻线装订起来,封面是用浅灰色的细帆布制成的。

爸爸告诉我,这是在延安时代,他自己做的笔记本,里面都是爸爸和妈妈抄写的最喜欢的诗。爸爸轻轻地翻开那快成古董的本子,给我找出来一首艾青的诗,轻声地读给我听。那诗从头到尾就是讲述一个小号兵,每当他吹响嘹亮小号的时候,可能声音里融入了淡淡的血丝。当他被子弹射中以后,倒在了地上,他锃亮的小号身上,映照出冲锋的战友和招展飘扬的胜利旗帜。

我明白了,这才是诗。诗就是另一种童话。

爸爸那个本子里,还有俄国著名诗人亚历山大·普希金、纳齐姆·希克梅特等的诗文。

不知有多少个夜晚,好像那时候爸爸又出国了。妈妈就拿出这个本子,轻声地读诗给我听。我每次点的第一首诗,都是希克梅特的《医生,我的心不在这里》,因为他是一个土耳其的著名诗人,他在监狱里写了这样的句子:

医生,我的心不在这里,

它现在在黄河之滨……

每次妈妈读到这句时,声音就哽咽了,我也眼里朦胧了起来,感觉到他对中国,或者是对真理的爱一直传到我的心底。这种情绪笼罩着我,心里涌起阵阵热流。对他的诗,对妈妈的朗诵,我百听不厌。

三

20世纪50年代,我爸从巴黎回来。那时在中国,出国可是一件极其罕见的事情。因为那时候,中国和西方各个国家都没有建交,只有英国在北京有个代办处。

中国艺术家所向往的巴黎,任何人根本没有去访问的可能性。就在1956年,法国正好要在巴黎举办世界博览会,中国也在被邀请之列。这也许是西方和新中国和解的一种试探,也可能是法国的政治和外交政策在变化中。中国的领导阶层认为,这个阵地我们有必要去占领。

于是,领导层决定派我爸爸去巴黎修建一座展示新中国的展览馆,虽然这只是博览会里那种临时性建筑物,但这却是跨向西方世界的第一步。上级任命我爸爸为总设计师,这在当时是很自然的,因为他已经在20世纪50年代多次到国外去设计展览会,在莫斯科、华沙、布拉格、莱比锡举办的博览会和展览会,爸爸都是中国馆的总设计师。

这次中央决定之后,我爸爸就开始组团。我们的邻居董希文伯伯平时是一个非常严谨的人,为这件事他第一次向我爸爸开口,希望在代表团中有他,哪怕只是作为一个普通的工作人员。后来才知道,这也不是董伯伯的一厢情愿。这个口风也是中央美术学院他的上级事先透露给他的,甚至还给了他赵无极先生的地址,如果董伯伯能进入这个代表团,到了巴黎就可以有机会和赵无极先生叙旧。

本页20世纪90年代 张郎郎和父亲张仃(左图)

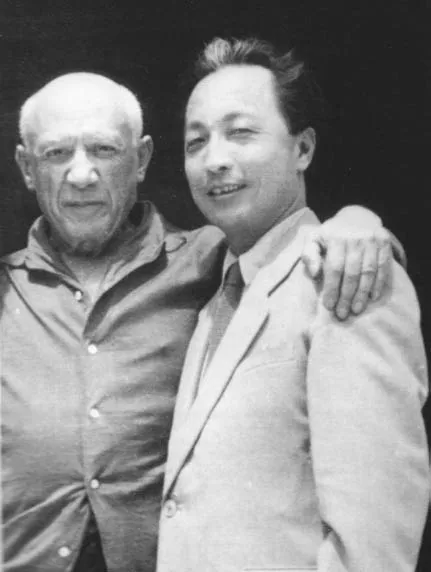

1956年,张仃在法国南部坎城加里富尼别墅拜会毕加索(右图)

本页张郎郎《风云之下心自明》 2018年布面丙烯 综合材料75×100cm

我爸当时也不知道“美院”领导的这个想法,他听到董希文伯伯的希望,又感动又感慨。一个艺术家对于艺术之都的景仰,绝对是出自内心的。另一方面,董希文伯伯一定非常希望利用这次机会,可以去卢浮宫欣赏那些多年来心仪已久的世界名画,就像一个武林的顶尖高手,多么想看看前辈们的神仙一样飘逸的足迹。如果董希文伯伯有这次机会,他一定会在艺术上有许多收获和碰撞,再创辉煌。董希文伯伯是一个悟性高、分析力强,有才干又肯辛勤钻研的油画巨匠。这个机会应该给他,那个时代,没人知道什么时候会和法国建交,这种千载难逢的机会不能让它擦肩而过。

但是,当时文化部和外贸部的领导对这个代表团的想法和“美院”的想法不一样,和董希文伯伯的想法就大相径庭了。最后拍板的时候,代表团主要成员是各个有关方面的领导,然后才是我爸爸当总设计师,还有“贸促会”的工作人员、展览工作室的人员,同行的只有一位艺术家,他是北京美术家协会的花鸟画家王雪涛先生。

估计他们觉得去巴黎和西方接触就应该有一个代表民族的中国画画家,所以董希文伯伯就失去了这个机会。这些决定的确不是我爸的管辖范围,他的确是无能为力的。我也为董伯伯不能前去而遗憾惋惜,本来我以为爸爸是可以安排的。后来我渐渐明白,我那个英雄的爸爸,在一定的范围里还可以,在更大的范围里,爸爸就只能接受别人的安排。这些是我长大以后才渐渐明白的。

爸爸从巴黎回来,一下洋气了许多。爸爸本来就是一个非常注意仪表的人,他从巴黎带回来的衣服,和从苏联、东欧带回来的衣服,大不相同。特别是他带回来的故事,更让我们耳目一新。

他给我们讲:当年在国内许多有才能的同行,现在还在巴黎画画的人还真不少。

他们虽然得到了在巴黎自由创作的机会,但是生活多数都十分艰难。他们的处境和我爸爸、妈妈当年在上海、南京时差不多。

多数海外艺术家依然在生存问题上苦不堪言,他举了常玉先生为例。爸爸说常先生画得非常好,但是经济非常窘迫,他到常先生家去做过客,那真是艺术大都会中的清贫一族,和当年他们在上海住在阁楼里的情况,几乎没有区别。

潘玉良女士已经到法国很多年,也还是一个清苦的艺术家,但他们都乐天知命。爸爸也给他们传了话,希望他们回国看看,如果喜欢可以留下来为新中国的美术发展共同努力。似乎这番话主要是说给张大千听的,但是张大千的经济条件还是不错的,他早就有底儿了。从浙江美术学院去法国的赵无极先生,可以说是这些人里仅有的在法国已经站住脚的艺术家,他已经进入到法国当代主流艺术的大师行列中了。

本页2017年,张郎郎在绘制画作《猫街静逸》

这些人在1949年以后,第一次见到中国来的既是官方的又是艺术的代表团,他们的百感交集是一定的,此处无须赘言。他们兴奋,他们高兴,他们沉思,他们感慨,他们畅谈,无论他们如何选择,都不会影响他们见到故乡来的同行的那种欢欣。他们一起吃饭,一起喝酒,一起欢笑。

我看他们当年的照片,每个人都笑得和孩子一样。

我仔细看爸爸讲的这些人物,潘玉良这把年纪还剪个整齐刘海儿的娃娃头,瞪着那大得吓人的眼睛,那么厚的嘴唇,真把我震晕了。爸爸说:“人不可貌相,她可真是艺术界里的性情中人。“

张大千当时飘逸的胡子还是黑色的,我想大概他比较像唐伯虎的好友祝枝山。爸爸还告诉我,赵无极很慎重,很低调,他开来的车子,黑黑的,笨笨的,一点儿不打眼,只有内行的人才知道这是好车,也是最结实、最安全的车。

当然,最让爸爸激动的是他去拜访了毕加索。

你想,爸爸当年在延安的窑洞里,就在黄土墙上贴上了一张毕加索的女人头像。如果是现在这没什么稀奇,现在的孩子都可以给你讲一大堆关于毕加索的传闻轶事,可那是战争年代、整风年代。现在爸爸居然阴差阳错地到了巴黎,居然有机会去拜访毕加索本人,毕加索竟然还欣然同意了。

说实在的,我爸当年要不是瞬间的冲动决定去延安,就绝不会有今天这样的机会,毕加索欣然同意绝不会因为知道我爸爸是谁,而是因为爸爸是新中国来的画家,他的背景就是那个正在悄然兴起的东方大国,那就是他的底蕴。

爸爸当然很清楚这一点。爸爸代表中国文化界赠送给毕加索一本齐白石的画册,还有爸爸自己的画和王雪涛先生的画。本来爸爸自己准备送给毕加索的艺术品是两幅民间传统的“门神”,一张是秦琼,一张是尉迟恭。可惜,领导觉得这是宣扬封建迷信,就不许送这个礼了。

毕加索回赠给代表团的是他自己的画册,同时也特别回赠给我爸爸一本他的画册。他要爸爸把他的名字用中文写给他看,然后他拿起彩笔在画册的扉页上写道:“送给张仃”。“张仃”两个字他还用不同的颜色写的中文。他笑着说:“这是我一生中第一次写中文。”

毕加索又用彩笔在同一页上,画下了他那著名的“和平鸽“。我爸爸非常高兴,展开自己送给他的那幅水墨山水画,对毕加索说:”欢迎你到中国做客,中国的艺术你一定会喜欢。”毕加索回答说:“我年纪大了,虽然我一直希望去中国,就怕到了中国我又要再次否定自己,还会决定画起中国画了,所以还不能去。”说完,他哈哈大笑。

当然,毕加索的话不可太认真,他一向就是人生游戏或者游戏人生了。

我看到爸爸带回来的照片中,有许多是毕加索和爸爸开玩笑的照片,一会儿是他自己戴上了卓别林式的胡子,一会儿是他给爸爸带上了个大鼻子,来回戴上不同的简单面具。估计他觉得平常照相照得太多了,太没意思了,这样胡闹一下才有些艺术情趣。当时就连王雪涛先生都像孩子一样,戴上了假胡子,他们仨一起合了影。

可见,不管是哪国的艺术家,只要他还在艺术中,那他就还是个“大孩子”。

爸爸讲这个故事可比我讲得要丰富百倍。他讲得比我有风趣。抗战时期在重庆那会儿,他讲自己的童年故事,就迷倒了诗人徐迟。徐迟说“:太精彩了,你怎么不写啊?”爸爸说:“我是画画的,陈布文是写东西的。将来让她来写。”