“故宫模式”能否被美术馆们复制

Keller

不同艺术机构如何面對大众消费和流量经济的老话题

美术馆人郑闻特别有立场发言,担任南京艺术学院美术馆副馆长的他如此回应,“对于美术馆的借鉴意义是2018年就开始讨论的老话题了,和‘网红展的问题很接近,无非还是有关不同艺术机构要如何面对大众消费与流量经济的问题。我个人觉得并不是太有参考价值,这在文博系统好像是一次尝试,但美术馆系统早就有很多案例,最终还是依据不同的场馆和机构自身的定位制定策略而已。2018年讨论‘网红展问题的时候我就提出过类似的意见。首先,不同艺术机构的定位不一样,背后的资金来源、组织架构、运营方式、目标宗旨、服务对象等都不一样。不可以一概而论地要求所有的美术馆都以追逐社会热点、观众人次、网络流量、取悦大众为目的。仅仅为了引发公众关注而实施的项目和举措,可以作为机构负责人营销能力的一种体现,但并不能涵盖美术馆作为研究机构、学术机构、收藏机构、甚至是研发机构与评价机构的其他重要职能。”

策展人朱小钧进一步表示,“公众感兴趣的是新闻性和新鲜感:是否有明星艺术家/策展人,是否有和社会热点事件强关联的作品,是否和身体体验相关等等。美术馆需要做的,其实是引领公众,朝向于审美向度的提升。”艺集创始人、艺术评论人李冬莉有所补充,“美术馆应该与时俱进,甚至应比时代先进一步。人们在其中感受艺术和美,启发思考和想象,引发争论和抗议。从这角度,没有公教价值的美术馆谈不上好美术馆,有展览功能的叫展厅,连画廊都比不上。”

中国美术馆副研究员、策展人魏祥奇提出了另外一点,“美术馆和博物馆之所以重要,还是因为其收藏的作品重要。美术馆应该展览经典美术作品,展示人类的智慧和思想,让所有观众都能感受到生命的力量和价值,是真正意义上的内在启发。当然,美术馆和博物馆最重要的工作还是要做好最基本的研究和策划工作,让观众不仅仅是排队进入展厅,还要真正看到更多的东西,更好地理解文化和艺术。这两年大家都兴冲冲跑去美术馆和博物馆,尤其当出现广为宣传的名家名作,就会出现排队观展的效应。但关于展览和作品的研究工作做得不够,最终使观众来了、走了、也忘记了,几乎不会留下任何像样的记忆。美术馆和博物馆的公共教育活动当然重要,但是目前大多都是靠志愿者讲解。如何涉及更广泛的面,从而有更深入的思想深处的交流,需要大家真的有理想和情怀。”

对于机构和社会的双向意义需要时间来论证

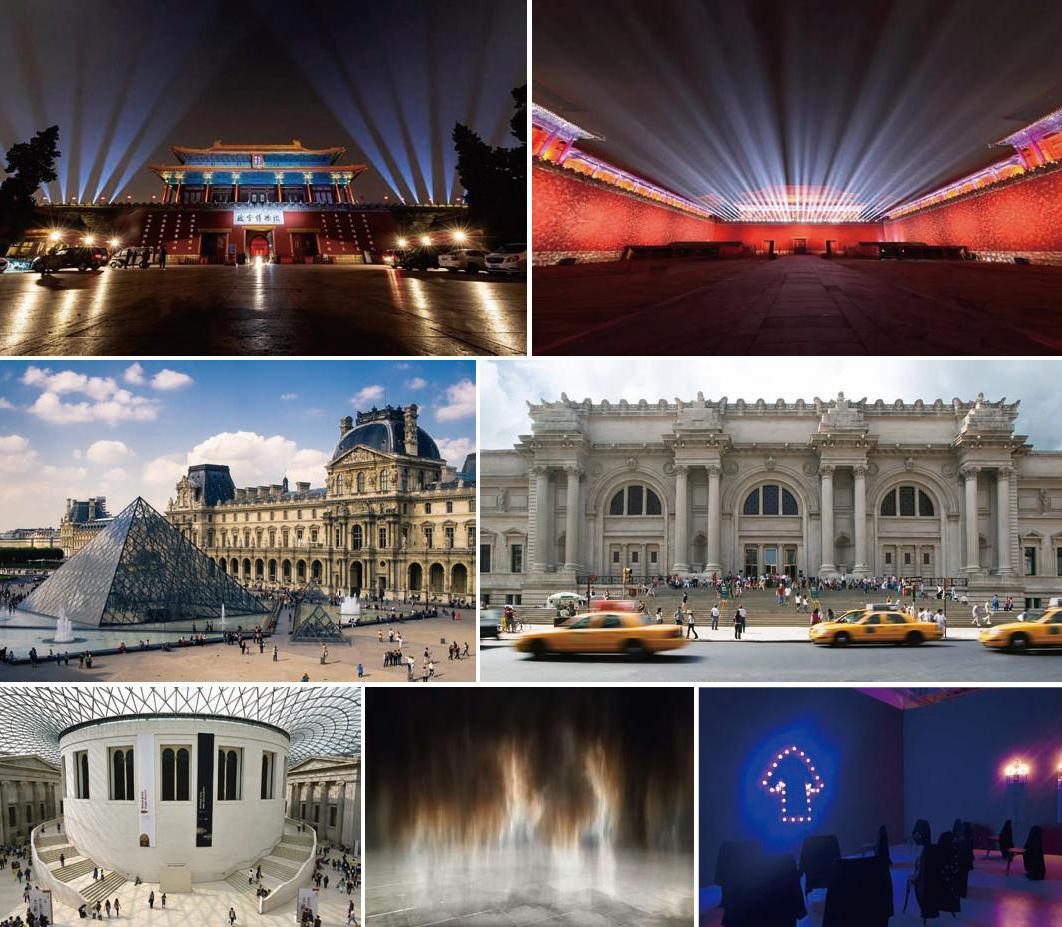

谈及当下美术馆的现状,魏祥奇显得有些悲观,在他看来,“中国的美术馆和博物馆建设较晚,目前看来无望成为像大英博物馆、卢浮宫、大都会艺术博物馆或现代艺术博物馆一样百科全书性的美术博物馆,难以涵盖古今中外的艺术,想起来真是很遗憾。”

李冬莉有点恨铁不成钢,“中国的美术馆在公教和文创方面太业余,专业人士太少,提升空间很大。”她也对展览的质量进行了点评,“中国目前还处于文化艺术的启蒙初期,能够成为公众讨论和爆款的都是大牌,不管是‘大英‘卢浮宫,还是‘文艺复兴‘西方绘画500年,经过媒体渲染后都很火。这些展览放在国外就是普通常规展,没有一流作品。故宫的‘四王展、辽宁博物馆的书画展、和上海博物馆的董其昌展,展品就很棒。美术馆方面也有埃利亚松和徐冰这样学术和口碑皆有的好展。”

尽管不缺观众的故宫模式对于各大美术馆的可借鉴意义并不大,但故宫团队却是实打实地值得学习。除了赞美之外,他们还赢得了诸多敬佩。李冬莉有言,“故宫的团队,尤其是单院长这些年的工作值得各行各业学习,保持开放态度,在学习和试错中成长,永远比什么不做有价值。”朱小钧表示,“应该学习故宫团队对于传统节庆的新创造和再发扬,反省对这种创造所制定的规则和边界。”尤伦斯当代艺术中心(UCCA)副馆长尤洋直言道,“我相信故宫里的管理团队当然知道每年都有人在质疑故宫里的形象营销策略、设计产品品味、馆长言论等,但是他们依然不畏人言,坚定前行。从这个角度而言我非常赞赏故宫团队,最终的结果和对于机构与社会的双向意义需要时间来论证。”

一旦“被终极”,就失去了延续和革新的意义

在我们否定了故宫上元之夜可以被复制的沮丧之余,却提出了一个对于美术馆终极想象的问题。尤洋间接地给出答案,“我们可以一起再读一遍:公众希望艺术机构研究这些物品和策划活动,用听得懂的话术公布研究结果,通过艺术机构来拓展日常生活的关联,从而改变生活的意义。这个动机在今天和未来依然是公众对于我们和同行公共文化艺术机构信赖的核心和基础。”郑闻直截了当地指出,“美术馆应该有独特的‘气质。这个‘气质在我看来,就是一个美术馆围绕自身的研究、馆藏、展览、教育,主动构建的一种价值判断和美学标准。”朱小钧的回答则更有诗意,也很适合给本文收尾。他说:“当一件事情被定义为终极,就失去了延续和革新的意义。未来,终是为你而来。”