德国儿童与青少年专业工作的法律体系

张 威

一、引言:中国社会工作职业的初级发展状态与问题

中国社会工作目前处于职业化发展的初级阶段,无论是社会工作理论、学科研究,还是社会工作实践、实务、服务和社会工作教育、教学、人才培养等方面发展都不均衡。这走了一条先有教育、后有实践的道路,在理论研究上仍然处于薄弱状态。在此情境下,社会工作想要成为一门职业,究竟需要哪些前提条件,需要我们更为深入地分析。我们通常可以从以下几个维度分析“社会工作作为职业”的状况:一是国家层面是否有社会工作立法、社会工作法律体系,以确保社会工作的法律依据和财政来源,或者政府是否出台了可以解读社会工作的政策或文件;二是社会层面是否从社会环境和社会发展角度明确定位了社会工作的功能和任务,是否澄清了社会工作与社会的关系;三是机构层面:社会工作是否拥有自己的组织机构、管理机制,包括官方和非官方的机构组织。四是知识体系层面而言,社会工作是否拥有独立的知识体系、能向社会提供重要的服务(比如应对贫困、失业或疾病)、并能反思性地分析自身的知识体系(Otto,2018);五是行动自主性层面,社会工作是否拥有较高的行动自主性,社会工作者能否相对独立地组织开展自己的工作、无需受制于行政指令或自由经济市场的影响;六是社会认可度和薪酬水平层面,百姓和政府是否熟知或认可社会工作,社会工作者是否拥有较为满意、相对稳定的工资收入。

就我国而言,社会工作发展面临着诸多掣肘。首先是在国家层面的立法欠缺,导致名不正难言顺的状态。政府虽然近几年出台了许多与社会工作相关的文件,并大力推行社会工作,但这些文件大多停留在“倡导社会工作在社会治理中发挥作用”的描述层面,而能确立社会工作法律依据、确保社会工作财政来源、保障社会工作落地实施的“社会工作立法”至今尚为空缺。在法律依据层面,比如“社会工作要在关爱农村留守儿童中发挥作用”,而当社会工作者涉及具体案例,需要做出抉择和行动时却缺少具体依据。如,某儿童的父母一方是精神病患者、另一方在监狱中服刑,社会工作者有哪些法律依据、允许做出哪些干预,便模糊不清了。二是在财政来源层面,目前几乎所有社会工作机构完全依赖项目制生存,这种机制虽然可以确保政府资金用于基层组织,但它与其他所有管理机制一样,根植于“中央集中管理型”国家模式下的管理体制之中,这就决定了项目制资金与其他资金一样,成为一种可以被权利和关系所操控的资源,决定国家资金流向的不是百姓需求和社会工作机构的专业性,而是行政管理体制中的利益交换和资源争夺。三是在落地实施层面,“中央集中管理型”的国家模式决定了社会工作被自上而下推行的发展方式。这种通过各级政府逐级推行的方式,一方面力度较大、利于快速推行(这也是西方国家所不具备的),另一方面,当国家的各类重大社会工作战略部署,被一级一级地下达到地方政府和基层单位时,能够真正实施到何种程度,取决于众多不确定因素。同时,这种“被自上而下推行”的发展方式带有极强的行政任务色彩,它决定了中国社会工作根植于行政管理机制的生长特征(有别于西方社会工作自下而上出现、根植于百姓需求的生长特征)。四是从社会层面而言,从国家出台的与社会工作相关的文件描述来看,“在社会发展、经济发展、生态发展、文化发展的均衡发展中,社会工作起着重要作用”,但在中国,社会工作的功能和作用究竟与社会层面有何关联,这点并不清晰。人们只会喊“助人自助”,而这一口号只涉及社会工作面对个体的功能。五是机构层面。如上所述,行政任务是自上而下的、百姓需求是自下而上的,当两种方向发生冲突时,社会工作为了自保,会偏向行政职能。以非官方机构为例:在法律依据和财政来源无法保障的前提下,社会工作机构只能“先保命”、在利益交换和资源争夺的夹缝中求生存。为了生存,很多社会工作机构甚至演变为一种行政管理工具,他们的任务只是“跑项目”,一些社会工作机构演变成“项目包工头”,“只要能申请到经费什么都做,项目结束后什么都不做。”“跑项目”成为核心任务。“主观设计的项目”被称为“作品”“品牌”,完成项目的过程沦为一种“活动作秀”“照片收集”“数字统计”。社会工作变成:似乎任何问题都可以“插手”,但同时又变成:似乎任何人都可以替代之。因为与百姓需求脱节,很多社会工作者不得不用“发礼品”“引诱服务对象参加设计好的活动”。这种机构层面的“社会工作异化现象”,与社会工作机构所处的位置和处境直接相关:社会工作机构界于国家/政府和百姓之间。理想情况下,社会工作机构应该在两者之间承担着双重功能,而在中国,它们迫于生存压力,单方面地倒向资助方,甚至沦为行政工具,即“只向上仰视”,而百姓需求被置于次要地位、甚至被完全无视。这种“社会工作异化现象”直接决定了第四、第五、第六层面的状况:因社会工作者的工作重心和精力并不在百姓需求和应对社会问题上,“知识体系”本身成为摆设或者纸上谈兵;迫于生存,必须依附于体制、甚至沦为行政工具,使得社会工作者很难拥有行动自主性;“追求表面政绩”、“将社会工作标准化、流程化、指标化、数字化”倾向日益严重,工作流于表面、薪酬低下、岗位不稳定、人才流失严重,一线社会工作者对社会工作充满失望和不满。这种“社会工作异化现象”的后果是显然的:百姓不清楚“社会工作是干什么的”、对其毫无兴趣、更谈不上认可。看不到真正意义上的效果,政府一样很难认可社会工作。

需要强调的是,一方面上述六个层面的分析只涉及社会工作领域的局部状况,而非全部。另一方面中国的区域性差异很大,它只能代表某些区域的状况,而非全国。但从中国社会工作的整体发展现状来看,社会工作在中国尚未成为一种公众普遍认可的职业。笔者认为,在中国,社会工作充其量处于职业化发展的初级阶段。而造成这种初级发展状态以及上述问题的主要原因,除了社会工作三大领域发展的不均衡状态尤其是社会工作基础理论的缺失,亦与中国截至目前还没有一本社会工作法典有着极大关联。社会工作立法虽然是国家行为,但国家层面的社会工作立法,与社会工作职业化的其他层面(社会层面、机构层面、知识体系、行动自主性、社会认可度和薪酬水平层面)密切相关,甚至它作为核心统领层面直接决定着其他层面的发展状态。因此,社会工作立法是社会工作发展成为一种真正职业的决定性条件。这是其一,社会工作立法有其必要性。其二,中国兼有中央集中管理型国家和自由经济型国家的特性,这一特殊国家模式使得自上而下的宏观调控和整体统筹成为可能,强国家弱社会的格局使得国家能够充分发挥其核心统领的作用,社会工作立法有其可能性。

从全球范围来看,西方发达工业国的社会工作职业化程度相对较高,这一方面与其社会工作三大领域的均衡发展有关,另一方面与相对成熟的社会工作立法有关,尤其是欧洲大陆国家,其较强的国家性决定了国家的核心统筹作用,社会工作立法便是这种核心统筹功能的一种体现。本文以国家性较强的德国为例,以儿童与青少年专业工作为例阐释其法律体系,以期产出对中国的意义。

二、德国“儿童与青少年专业工作”概念与框架

本文中的“儿童”是指14岁以下者,“青少年”是指14—18岁以下者。本文中的“儿童与青少年专业工作”①德语原文是Kinder-und Jugendhilfe。是指国家层面的官方机构和社会层面的非官方组织和机构为儿童青少年及其家庭和家长所提供的各种综合性专业社会服务。此处的“国家”和“社会”分别是指提供此类服务的(官方)公立型机构②德语原文是Öffentliche Träger。和(非官方)自由型机构③德语原文是Freie Träger。。“儿童与青少年专业工作”的目的在于两点:一,确保儿童青少年的健康成长,即确保儿童青少年能够得到良好的教育(包括广义教育)、能够达到成功的社会化过程;二,支持和辅助儿童青少年的家长和监护人,使其具备教育子女的核心能力、能够为子女成长创造良好的家庭环境。

笔者之所以没有使用“儿童青少年社会工作”“家庭社会工作”这些概念,原因有二:第一,从服务功能角度讲,在德国,“儿童与青少年专业工作”是一个非常系统庞大的职业领域,它包含“从预防到咨询到介入到治疗”等一系列功能的专业工作,而青少年社会工作、家庭社会工作这些概念只是该功能链中“介入”环节中的具体工作领域;第二,从服务本质角度讲,无论是儿童青少年还是家庭,都涉及“教育”和“环境”双重议题,儿童青少年自身的成长既涉及对其自身的教育(广义教育和狭义教育),也涉及对其环境的构建和改善(如家庭环境和学校环境)。因此,“儿童与青少年专业工作”既面向儿童青少年自身又面向其家庭或家长服务,具有兼顾个体与环境的双重视野。而使用儿童青少年社会工作、家庭社会工作、学校社会工作这些概念,意味着将“教育”和“环境”的双重议题强行分割分来、无法系统性、科学性地应对儿童青少年和家庭的各种需求和问题。

德国之所以能构建高度发达、高度职业化、高度立法的“儿童与青少年专业工作”体系,有赖于其强有力的福利国家基础和法制国家框架、鲜明的构建原则(如辅助性原则)、独特的广义教育和社会教育学思想。德国与自由经济型国家(如英美)最大的不同之处在于:它强调国家在确保公民权益、减少社会差异方面的责任和义务;将公民获得社会保障和社会服务的权利法律化;强调家庭功能具有二元性,强调国家在协助家庭完成社会化和教育功能方面具有一定责任和义务;“儿童与青少年专业工作”体系的核心理论和思想基础来自于教育学和社会教育学,具有较强的系统性和哲学基础(心理学理论只是其实践操作的理论依据、并不是方向指导性理论)。这些特点与英美国家均有着本质不同,它们共同决定了:德国拥有世界上独一无二的系统性“儿童与青少年专业工作”体系。

尤其福利国家和法制国家的框架条件,使得德国拥有高度发达的社会立法(如12部《社会法典》),但每一部法典所包含的绝非仅仅是具体的法律条文,更为重要的是条文背后所隐含的核心思想,这些思想构成立法的灵魂和基础,因而也对中国最具启示意义。在阐述具体法律体系之前,首先以“子女教育”议题为例,分析德国社会立法中所体现出的“个体-家庭-社会组织-国家之间的关系”以及与儿童青少年和家庭相关的立法思想。

三、德国社会工作立法的核心思想:以“子女教育”为例

首先,“辅助性原则”①“辅助性原则”涵盖两个层面:一个是自下而上的自我责任层面,即从个体到家庭到社会组织再到国家,自下而上,小的社会单元首先应承担起自我责任和义务;另一个是自上而下的辅助和支持层面,即从国家到社会组织到家庭再到个体,自上而下,当小社会单元无力自助时,大的社会单元有责任和义务协助和支持之,但目的是协助其恢复自助功能,而不是取代其原有功能。因此在很多国家,“救济性”措施总是“最后一张网”。辅助性原则的基本思想是,一方面尽量避免国家的涉入,国家的功能只是从属和辅助的;另一方面(社会组织)有权利得到国家资助,这一思想使得社会组织(比如福利联合会)被置于国家和个体/家庭之间的位置,并由此形成“新合作主义”。作为福利国家的构建原则之一,明确了个体、家庭、社会组织和国家四方之间的各自功能与相互关系;其次,在当今德国,“家庭的社会化和教育功能应由家庭、社会和国家共同携手完成”的这一基本立场,在“子女教育”议题上体现得最为明显。在子女教育方面,首先应承担起责任的是家庭。长期以来,无论是公众还是国家法律都认为:生儿育女、教育子女,纯粹是一件私事、只是家庭自身的任务。但是,当代德国的社会立法已明确地体现出:国家和社会也承担着教育儿童青少年的责任。

国家的责任和义务体现在以下两方面:一方面,在家庭遇到子女教育问题和困难、但仍有能力教育子女的情况下,国家及社会组织有义务支持协助或补充家庭教育、增强和促进家庭的社会化功能(比如为家长提供预防性家庭教育咨询),协助儿童青少年健康成长和发展。这时,国家的角色是辅助者、协助者、支持者;另一方面,国家拥有最高监督权,监督家长或监护人履行教育和养育子女的义务。这时,国家的角色是监督者;而当家庭教育功能缺失,或家庭出现结构性问题、无力自助时,国家有权监督家庭教育并采取适当干预。比如当家庭或父母教育子女失败时,国家应对其进行惩罚。如果家长教育子女不称职、缺乏能力,依照德国法律,青少年事务局②德语原文是Jugendamt。作为(官方)干预机构有权将孩子从家中带走,这一法律规定就是“惩罚”的一个例子③当然,在德国历史中,国家对家庭的干预权也曾被滥用过(尤其在纳粹时期)。。也就是说,在家长角色缺位或失去监护能力的情况下,国家有权撤销其监护权,并承担起临时监护权。这种情况下,国家就从监督者的角色转变为教育者的角色,这时,公立型或自由型机构所提供的服务性质即为:临时性或永久性替代家庭教育(张威2015a)。但值得注意的是:在某些特殊情况下,在儿童权利与家长权利之间会出现冲突。因此对家长教育子女的权利与义务、以及两者之间的矛盾关系,需要进行深刻的批判性反思。

德国《基本法》①德语原文是Grundgesetz。第6条第2款规定:“照顾和教育子女是家长自然而然的权利,但首先也是其义务。该义务是否得以履行,由国家共同体监督”(Art.6 Abs.2 GG)。《基本法》澄清了一点:“子女教育权”同时与“子女教育义务”相对应。由此,法律界定了:“子女教育权”不能被简单地理解为“对孩子的掌控权”或“将孩子视为私有财产”,而应被理解为“照顾和教育子女、促进其成长和发展的义务”。法律条文也清晰地表述:确保“孩子的身心健康成长与发展”②德语原文是Kindeswohl。是所有条款的最核心准则,孩子的健康成长不仅涉及个人和家庭利益,也关乎国家和公共利益。按照这一法律理解,家庭中的子女教育、养儿育女,不再只是家庭事务和个人私事,国家和社会也需要共同承担起这方面的责任和义务(张威,2015c)。

尽管国家和社会也承担着教育儿童青少年的责任,但也要尊重父母的利益和权利。如果家庭没有能力履行其教育权利和教育责任,或者在此过程中遇到困难,国家必须构建“儿童与青少年专业工作”③德语原文是Kinder-und Jugendhilfe。助人体系,对其进行相应支持和协助。因此,在社会立法中,“支持与协助(家庭的)思想”处于所有工作的核心地位。换而言之,如果家长在履行教育子女责任的过程中无法顺利完成任务、无力应对困难和危机,“儿童与青少年专业工作”为其提供支持和帮助,应成为一种常态。因此,“儿童与青少年专业工作”体系首先应承担起一种“预防和辅助”功能,尽量避免“监督”功能,因为它会给服务对象盖上耻辱的烙印。但是,如果家长在教育子女方面出现严重能力或行为缺失,从国家共同体的利益角度出发,为了确保儿童身心健康成长与发展,国家必须承担起监督者角色(如青少年事务局),对家庭的子女教育事务进行干预。按照《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》④德语原文是SGB VIII/KJHG。第1条至第8条规定,这一(监督)任务也属于“儿童与青少年专业工作”的范畴。但在“支持和辅助功能”与“监督和干预功能”两者之间,前者是工作重点。基于“支持和协助”的预防性立法思想,国家和社会所提供的各项服务,面向所有儿童青少年和家庭或家长开放,对服务对象没有“有无问题”的区分(Raetz-Heinisch,Schroeer&Wolff,2009:114-115)。

因此,在德国,子女教育不单单只是家庭和家长的任务,儿童青少年的健康成长也关乎国家和公众的利益。按照辅助性原则,教育子女的责任和义务首先在于家长和家庭。但是当家长遇到困难,国家和社会也有义务为其提供支持和帮助,这时国家的角色是支持者、协助者;当家长不具备教育子女的能力时,国家的角色是监督者,甚至是教育替代者。在所有工作中,“支持和协助”的预防性思想是重中之重。

但德国这一立法思想经历了很长的历史演变和发展过程。尤其是《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》的演变规律显示出:德国的社会工作立法及其核心思想经历了一个“从干预到预防”“从个体到环境”“从儿童青少年到家庭”的转变过程。社会工作立法思想更具有系统性、科学性、前瞻性和长远性,这种“强调预防”“兼顾环境”“面向大众”的社会工作思想与美国以“面向个体或问题群体事后干预和治疗”为主导的临床社会工作观点有着本质区别。

四、德国“儿童与青少年专业工作”的主要法律依据及其特征

在当今德国,涉及“儿童与青少年专业工作”的主要法典有:《基本法》、《民法典》第四部/《家庭法》、《青少年法庭法》、《青少年刑事诉讼法》、《社会法典》第八部,《儿童与青少年专业工作法》(前身为《帝国青少年福利法》),其中《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》为最核心的法律依据。

《基本法》①德语原文是Grundgesetz。第6条对家长教育和照顾子女的权利和义务进行了明确规定:国家对此进行监督,只有在“儿童身心健康和教育受到危害”②德语原文是Kindeswohlgefährdung。的前提下,国家才可以“干预”、限制家长权利。这条法律体现了“辅助性原则”所倡导的家长—儿童—国家三者之间的关系,也构成所有与儿童青少年和家庭相关的社会立法的基础。如前文所述,依照辅助性原则,养育子女的首要责任和义务在于家长或监护人;若家长在教育子女方面有困难,国家有义务对其进行辅助和支持(或委托非官方机构提供该服务),但这种帮助不是为了取代家长的职责,而是为了协助其增强或恢复原有职能。只有在儿童身心健康和教育受到危害、不能得以保障的前提下,国家才有权干预、限制家长教育子女的权利,这时国家从“监督者”“支持者”的角色转变为“教育者”。

基于《基本法》第6条,《民法典》③德语原文是BGB(Bürgerliches Gesetzbuch),意为公民法典,简称民法典。第四部/《家庭法》④德语原文是Buch 4.BGB(Familienrecht)。第1626-1666条也与社会工作密切相关,对家长养育子女的权利和义务、儿童的权利及其相互关系也作出了类似规定(Wabnitz,2009)。比如“谴责暴力教育行为并追究法律责任”,在当今德国已成为一种法律现实。2000年7月6日德国联邦议会以绝对多数票数通过:将“儿童拥有接受无暴力教育的权利”一点纳入德国《民法典》。《民法典》第1631条第2款规定:儿童拥有接受无暴力教育的权利;禁止体罚、心灵伤害以及其他有损儿童尊严的教育措施( §1631 Abs.2 BGB)。换言之,在出现暴力教育行为时,法律认为:确保“儿童身心健康成长与发展”⑤德语原文是Wohl des Kindes=Kindeswohl。比强调“家长权利”更为重要。该法律规定既涉及儿童也涉及成人。它明确一点:所有儿童都有权利获得一种无暴力的家庭生活体验。也就是说,儿童有权体验和学习:即使在冲突的情况下,家庭成员也可以以非暴力的方式应对问题并共同生活。所有成人必须履行他们“以非暴力形式”教育子女的责任。在德国教育机构中,暴力教育早已被消除。自2000年起,无条件禁止暴力教育的法律规定,在所有教育场所生效,当然也包括家庭。

《青少年法庭法》⑥德语原文是JGG,全称是Jugendgerichtsgesetz。和《青少年刑事诉讼法》⑦德语原文是Jugendstrafrecht。与儿童与青少年专业工作的关系主要体现在“青少年司法社会工作”⑧德语原文是Jugendgerichtshilfe。也译为“青少年法庭专业工作”。上。从组织形式上讲,这一工作领域属于青少年事务局负责,但青少年司法社会工作的法律依据是《青少年法庭法》。按照《青少年法庭法》第38条,青少年司法社会工作的任务是:在青少年法庭的诉讼程序中,运用教育性、社会性和救助性观点协助刑事司法部门工作。但一个棘手问题在于,在以惩罚为主的《青少年刑事诉讼法》范畴内,青少年司法社会工作中的教育思想虽能发挥一定作用,但效果非常有限、往往无法实现真正的教育意图(张威,2015a)。

与“儿童与青少年专业工作”关系最为密切的核心法典是《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》。基于《基本法》第6条以及《民法典》第四部/《家庭法》第1626-1666条,该法典也将“确保儿童的身心健康成长与教育”确定为其核心灵魂。与其他社会立法相比,《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》的显著特征在于:一、社会教育学思想和视角:对儿童青少年权利特殊性的理解、对儿童青少年“成长”和“教育”的理解;二、社会生态系统思想和视角。

基于社会教育学的思想,《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》对儿童青少年权利的理解具有辩证性。联合国《儿童权利公约》基于《人权宣言》之上所发展出的儿童权利,是具有成人化特色和直接性的,这种成人化和直接性使得儿童权利在现实中很难实施和确保,法律只能成为一纸空文(张威 2015a)。《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》所倡导的是一种间接性儿童权利理解,即它必须通过“环境”得以保障,尤其是家庭和家长的责任和义务是否得以履行。因此儿童权利保护的实质更多是指:如何为其成长和发展确保良好的社会生态环境,尤其是家庭环境以及父母或监护人责任和义务的履行。而此处,再次涉及前文提及的、由“辅助性原则”所确立的“儿童青少年、家庭/家长/监护人、国家”三方之间的关系。

“社会教育学”对“成长与发展”、“社会化”和“教育”的理解以及“社会生态系统”思想,在《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》中体现得非常明确。在该法典中,儿童与青少年“成长与发展”的目标或出发点是:使他们成为“为自己负责”和“为公众和他人负责”的人。由此该法典明确表述了“达到成功社会化过程”的这一总体目标。除了独特的广义教育思想,从社会生态系统角度出发,“努力为儿童青少年创造良好的社会生态环境”(尤其是良好的家庭环境)也成为该法典的另一个总体目标。

《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》第1条第1点规定:“每一个年轻人①《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》第7条对一些重要基本概念进行了界定,“年轻人”是上位概念(所有27岁以下者),包括儿童(14岁以下者)、青少年(14岁以上-18岁以下者)、年轻的成年人(18岁以上-27岁以下者);“法定监护人”概念与《民法典》第1626-1909条中的界定一致:指孩子的父母或父母一方、或监护人(《民法典》第1773条等)、或寄养者(《民法典》第1909条等)(Wabnitz,2009:29)。都有权利在成长过程中获得帮助、得到教育,以使他成为能为自己并能为公众和他人负责的人”。该法典认为,“成长”和“教育”这两个概念对童年与青少年时期的塑造有着重要意义,同时,这两个条件的好坏也直接决定着儿童青少年能否过上一种“对自己”和“对他人”负责的生活。因此,让儿童青少年实现他们的权利(即在成长过程中获得帮助和教育)成为“儿童与青少年专业工作”的基本任务(Raetz-Heinisch,Schroeer,Wolff;2009:56-57)。因此在促进儿童青少年“成长”“教育”方面,《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》具有以下“双重视角”的特征:

第一个视角是从儿童青少年自身出发。儿童青少年是其成长过程的行动者。在成长过程中,他们自身是积极主动的。“儿童与青少年专业工作”应协助他们更好地完成日常生活的任务。“儿童与青少年专业工作”将社会教育学工作地点视为一种(人为创造的)积极环境,这种环境也可以是某种具体的“助人形式”,比如启蒙、教育、咨询、危机干预。

第二个视角涉及构建社会生态环境。“儿童与青少年专业工作”需要积极构建儿童青少年的社会生活环境。良好的生活条件以及符合儿童和家庭需求的社会环境,都属于社会生态环境,它们是个人成长过程中的决定性因素。

简而言之,该法典中的“成长”与“教育”概念,需要在双重内涵中理解。它涉及两个层面:一是在儿童青少年的成长过程中,对教育主体即儿童青少年的帮助;二是构建良好的社会生态环境。在这种“成长”与“教育”的交叉互动式理解中,所有工作的出发点一方面是积极的主体(儿童与青少年),另一方面是积极的环境(即微观、中观、外部、宏观层面的社会生态环境)((Raetz-Heinisch,Schroeer,Wolff;2009:64-65)。

因《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》与“儿童与青少年专业工作”关系最为密切,是其核心法典和法律依据,故下文以该法典为例进一步阐释。

五、德国《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》核心概览

(一)《社会法典》和《儿童与青少年专业工作法》

从1976年起,德国开始组织将所有社会立法整体编入《社会法典》,截止2005年共完成编篡12部《社会法典》。该法典明确规定和表述了公民的各种社会权利,比如在受教育、(促进)就业、社会保险以及医疗赔偿等方面的权利。与社会工作相关的公民社会权利比如是:公民获得“儿童与青少年专业工作”服务的权利、寻找工作者获得“基本保障”的权利、高龄就业者或劳动能力受限者获得“基本保障”的权利、残疾人获得“协助其融入社会的服务”的权利等等(Wienand,2006:17)。从1976年起,《社会法典》的以下12部法典开始法律生效(见表1)。没有被编入《社会法典》的社会福利领域有:接受教育和培训的资助①德语原文是Ausbildungsfoerderung。、(父母)教育子女补助金②德语原文是Erziehungsgeld。每周工作时间低于30小时的家长一方,可以在征得雇主同意后,在家里照顾孩子并获得(父母)教育子女补助金,补助金额约每月300欧元,最长时间两年。2007年起该补助金被“父母补助金”(Elterngeld)替代。(2007年起改为父母补助金)、子女补助金③德语原文是Kindergeld。按照父母收入、子女数量、子女年龄的不同,子女补充金每个孩子每月约为184欧元到221欧元。孩子从出生起可以获得该补助金,直至就业,最晚至25岁结束。但若子女拒绝服军役或民役,则无权获得该补助金。、住房补助金④德语原文是Wohngeld。。

表1 联邦德国《社会法典》的12部法典一览表

针对提供福利保障待遇和社会服务的机关、单位、机构、组织所做出的决定,公民若有异议,可以在两类法庭启动法律途径:社会法庭和普通行政法庭。社会法庭负责的事务范畴为:社会保险、寻找工作者的基本保障、社会救助、社会赔偿等;普通行政法庭负责的事务范畴为:公务员福利保障、儿童与青少年专业工作、劳动就业资助、住房补助金等(Wienand,2006:19)。当启动法律诉讼程序时,普通行政法庭与社会工作领域的关系较为密切。

因此,德国的社会政策和社会工作与社会立法尤其是《社会法典》有着密不可分的关系。社会法典12部大部分为宏观层面的社会政策性立法,它们为执行这些政策与法律的微观层面的社会工作提供了最有力的法律依据、法律基础和框架条件。其中《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》与社会工作的关系最为密切,它为社会工作功能目标的确立、服务领域的细化、实施机构的合作、人员和资金的保障又进一步提供了详尽的法律依据和基础。

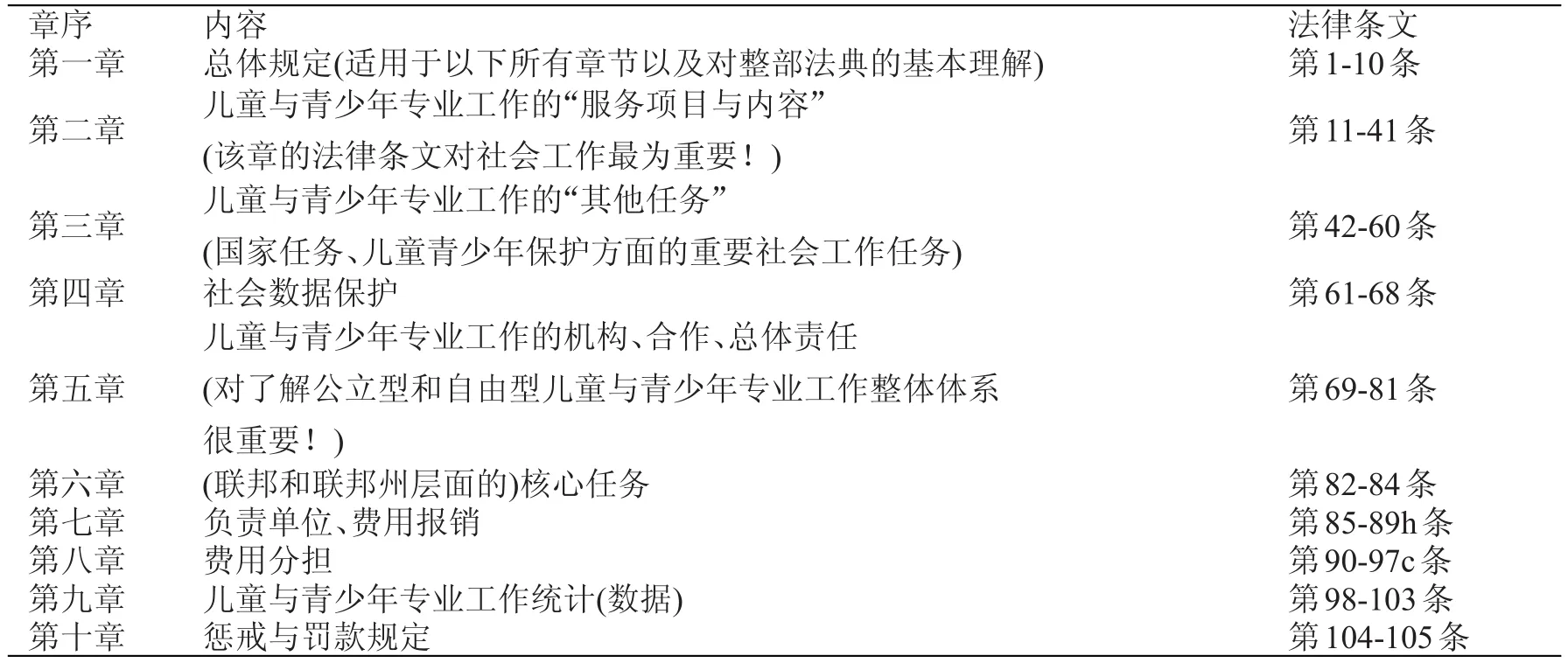

《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》共含十章、约140个法律条文(见表2),其中对“儿童与青少年专业工作”最为重要的是第二章和第三章(即第11-60条)。

表2 联邦德国《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》十章一览表

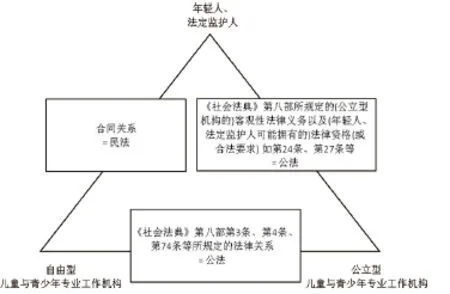

(二)社会立法或儿童与青少年专业工作法的三角关系

在前三章的结尾处,《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》对以下三方之间的法律关系进行了规定,该关系也被称为“社会立法或儿童与青少年专业工作法的三角关系”(见图1):“年轻人、法定监护人”、“公立型儿童与青少年专业机构”、“自由型儿童与青少年专业机构”。该法第7条对一些重要基本概念进行了界定,“年轻人”是上位概念(所有27岁以下者),包括儿童(14岁以下者)、青少年(14岁以上-18岁以下者)、年轻的成年人(18岁以上-27岁以下者);“法定监护人”概念与《民法典》第1626-1909条中的界定一致:指孩子的父母或父母一方、或监护人(《民法典》第1773条等)、或寄养者(《民法典》第1909条等)(Wabnitz 2009,29页);“公立型儿童与青少年专业机构”是指国家、官方、政府的社会工作机构(如青少年事务局);“自由型儿童与青少年专业机构”是指非官方、非政府的自由型社会工作机构,又分非营利(如六大顶级福利联合会)和营利两种类型。

“社会立法或儿童与青少年专业工作法的三角关系”如下:“公立型儿童与青少年专业机构”(即国家)与“自由型儿童与青少年专业机构”(即社会组织)之间的法律关系由《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》第3条、第4条以及第74条等确定,属于《公法》范畴;比如按照第4条,公立型儿童与青少年专业机构(即国家)与自由型儿童与青少年专业机构(即社会组织)之间的关系是伙伴式的合作关系;若存在某种社会服务需求,社会组织具有举办该项服务的优先选择权;在具体操作层面如确立目标、实施服务内容与组织结构管理方面,社会组织拥有一定的独立性;国家有义务对社会组织进行资助。

“年轻人、法定监护人”(即服务对象)与“公立型儿童与青少年专业机构”(即国家)之间的法律关系由《社会法典》第八部所规定的(公立型机构的)客观性法律义务以及(年轻人、法定监护人可能拥有的)法律资格(或合法要求)确定(如第24条、第27条、第30条等),属于《公法》范畴。(公立型机构的)客观性法律义务是指:按照某个法律条文,国家虽然有义务提供某类服务,但服务对象并不拥有享受此类服务的合法要求(若他得不到服务,无权提出法律诉讼),比如第11条第1点:青少年工作(开放性和预防性工作、面向全体儿童和青少年);(年轻人、法定监护人可能拥有的)法律资格(或合法要求)是指:按照某个法律条文,如果服务对象符合相关条件并呈交相关材料,那么国家必须确保为其提供相关服务、服务对象拥有合法要求,比如第30条:教育辅导员、教育照管员(介入性工作、面向有问题或有需求的儿童青少年和家庭)。

“年轻人、法定监护人”(即服务对象)与“自由型儿童与青少年专业机构”(社会组织)之间的法律关系是一种合同关系,属于《民法》范畴(Wabnitz 2009,46页)。

图1 社会立法、儿童与青少年专业工作法的三角关系

(三)《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》的主要任务

按照《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》(SGB VIII/KJHG)第11-60条,“儿童与青少年专业工作”的主要任务含“服务项目与内容”(第11-41条)以及“其他任务”(第42-60条)两部分。

1“.儿童与青少年专业工作”的“服务项目与内容”

《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》第二章第11-41条规定了以下四种任务类型或工作方向的服务项目和内容(Leistungen)(见表3总结):

第一类任务是促进儿童青少年(自身)的成长与发展(第11-15条),其中包括以下服务项目和内容:青少年工作、青少年社会工作、教育性儿童与青少年保护工作等。青少年工作与青少年社会工作的区别在于:青少年工作主要是指面向所有儿童青少年的开放性工作①开放性工作:是指这类工作机构面向所有人开放,即对服务对象没有选择性。因此开放性工作大多属于预防性的社会工作。,比如校外教育、业余生活与体育活动、青少年之家或青少年联合会的工作;而青少年社会工作主要是指面向有特定问题或特定需求的青少年群体,其中包括青少年就业社会工作和学校社会工作两个重要的服务领域。这一类任务主要面向儿童和青少年。

第二类任务是促进对家庭的教育(第16-21条),其中包括以下服务项目和内容:家庭培训、家庭咨询、家庭休养、分居咨询和离婚咨询等,其目的是面向家庭和成人,协助其建立良好和睦的夫妻关系和家庭关系,正确处理分居和离婚等情况。这一类任务主要面向家庭和家长。

第三类任务是促进日间照管机构中儿童的成长(第22-26条),其中包括以下服务项目和内容:托儿所、幼儿园、小学生课后照管机构、自发组织的团体等。在此笔者要补充说明的是:在德国,幼儿教育属于社会教育学②社会教育学(Sozialpädagogik)的概念界定见后文。的工作范畴,其财政开支和人员数量在社会教育学领域中所占比例最大。这一类任务主要面向儿童,其功能很清晰:对家庭教育进行补充和协助、使年轻父母减少或摆脱育儿和工作之间矛盾的困扰。

第四类任务是协助、补充家庭教育或替代家庭教育、协助精神残障的儿童青少年融入生活、帮助年轻的成年人(第27–41条),其中又包括以下两类服务项目和内容:一类是流动型、协助或补充家庭教育的工作,如家庭教育咨询、小组社会工作、家庭社会工作;另一类是固定型/住所型、替代家庭教育的工作,如寄养家庭、收养家庭、儿童与青少年寄宿教养机构③德语原文是Kinder-und Jugendheim。等。“流动型”一词基于社会工作形式和框架中的“来结构”④德语原文是Komm-Struktur。和“去结构”⑤德语原文是Geh-Struktur。:“来结构”是指服务对象来到社会工作机构或服务处,主动上门寻求帮助,比如家庭教育咨询;“去结构”是指社会工作者来到服务对象处(如服务对象家中或者经常逗留的地方),为服务对象提供帮助,比如家庭社会工作、街头社会工作。因此此处所说的“家庭社会工作”是专指社会工作者进入案主家中开展工作,一般来讲,不超过6—8周,每周3-5次。“固定型”一词是指服务对象较长时间地处于一个固定住所或机构中,比如寄养家庭或者儿童与青少年寄宿教养机构⑥德语原文是Kinder-und Jugendheim。。其中儿童与青少年寄宿教养机构面向所有无监护人以及有监护人、但因各种原因其监护人不具备抚养和教育能力的儿童与青少年,或者是面向被忽视、身心得不到照顾、无法得到教育的儿童与青少年。也就是说,“流动型”工作的主要功能是补充和协助家庭教育,而“固定型”工作的主要功能是临时性或永久性替代家庭教育。

以上四种类型的任务是“儿童与青少年专业工作”的核心服务项目和内容。其中第一类和第三类任务主要面向儿童和青少年自身,第二类和第四类任务主要面向儿童青少年的家庭和家长。承担和提供这些服务项目的可以是国家/官方机构(公立型机构),也可以是非政府机构(自由型机构,如六大顶级福利联合会)。《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》第3条对公立型与自由型机构的合作关系以及双方义务进行了规定,按照该条法律,自由型机构“可以”承担这些任务,而公立型机构则拥有法律义务、“必须”承担这些任务①该法典对于公立型和自由型机构责任和义务的描述和用词共分三种:“必须”、“应该”、“可以”。前两者表明具有法律责任和义务(如公立型机构),后者则表明没有法律责任和义务、在具备条件和意愿时“可以”提供社会服务(如自由型机构)。。

表3 联邦德国“儿童与青少年专业工作”的“服务项目与内容”(《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》第11-41条)

2“.儿童与青少年专业工作”的“其他任务”与主要难题:

除了上述任务之外,《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》第三章第42-60条列举了“儿童与青少年专业工作”所需完成的“其他任务”(andere Aufgaben)。此处的“其他任务”(第42-60条)是指主要由国家/公立型机构承担和完成的任务,即这些“其他任务”只属于公立型机构的权限和责任范围。但《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》第76条规定:在特定情况下,国家也可将部分任务移交由自由型机构承担或完成。

“其他任务”主要是属国家权限和国家责任的任务,此类任务与《儿童与青少年专业工作法》最初的历史根源有关,比如警察法②德语原文是Polizeirecht。和济贫法③德语原文是Armenrecht。中用于维护社会秩序、协调社会问题的国家行为或措施。当然今天《儿童与青少年专业工作法》的出发点已不再是“国家监督与社会控制”,其重心是对未成年人的保护、促进儿童青少年健康成长和家庭幸福,社会教育学/社会工作的观点处于核心地位。正是出于这一原因,此类任务没有被列入警察局、法院或其他行政范畴,而是被列为青少年事务局这一社会教育学/社会工作专业官方机构的任务,其结果是显而易见的:无论是指导思想还是工作方法层面,此类任务都充满社会教育学/社会工作的专业特点(Jordan,2005:219)。

但与第二章第11-41条所列举的“服务项目与内容”相比,第三章第42-60条所列举的这些“其他任务”,具有明显的强制“监督”、“介入”、“干预”性质。比如第42-43条出于对儿童青少年保护的干预措施(将子女带出家中)、第44-49条关于寄养许可的规定、第50-52条关于青少年事务局参与法庭诉讼程序义务的规定、第52a-58a条关于青少年事务局在未成年人教育辅导、寄养、监护等方面的任务。在所有“其他任务”中,青少年事务局的核心任务是以下两个:一是对未成年人的监护事务①德语原文是Vormundschaftswesen。;二是在“监护法庭”②德语原文是Vormundschaftsgericht。、“家庭法庭”③德语原文是Familiengericht。和“青少年法庭”④德语原文是Jugendgericht。诉讼程序中,参与配合法庭的工作。

青少年事务局对未成年人的监护事务是指三方面的工作:(对未成年人的)教育辅导、寄养、监护,《民法典》第1712-1717条和第1793-1836条对此作出规定。这些工作又分两个层面:一,按照《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》第53条第2点规定,为(未成年人的)监护人、寄养者、教育辅导者提供咨询和支持;二,按照《民法典》第1791b-1791c条规定,当某个未成年人缺少一个合适的监护人、寄养者、教育辅导者时(如弃婴、父母双亡、家长丧失或不具备养育子女的能力),或者当孩子父母未婚尤其是孩子母亲是未成年人时,青少年事务局作为官方机构必须承担起这些角色,法律称之为“官方监护”⑤德语原文是Amtsvormundschaft。。

这些工作要求青少年事务局的专业人员既要具备教育能力,又要具备法律和财政补助等常识。虽然按照《基本法》第6条国家有义务监督家长的教育责任,具体任务由青少年事务局执行,但“为家长和监护人提供咨询”的任务优先于“监督”,青少年事务局没有权利“向家长发号施令”,它属“监护法庭”的责任范围。只有在通过咨询也无法解决被监护人问题的情况下,按照第53条第3点第3款,青少年事务局才能通知“监护法庭”,以便核查并依据《民法典》第1837条决定是否进行干预(Jordan,2005:221-226)。

在“其他任务”中,青少年事务局的第二个核心任务是参与配合法庭的工作。其法律责任主要体现在:作为官方的专业社会教育学/社会工作机构,它有法律义务参与并协助“监护法庭”、“家庭法庭”和“青少年法庭”工作。《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》第50-52条中提到以下四种情况:

第一,《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》第50条第1点和第2点规定:在“分居和离婚诉讼程序”⑥德语原文是Trennung und Scheidungsverfahren。中,如果涉及子女,尤其是监护权问题,青少年专业工作必须参与其中。青少年事务局的任务比如是:为夫妻提供分居和离婚咨询(《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》第17条);当双方出现争执以及儿童身心健康和利益无法确保时,参与“家庭法庭”的诉讼程序;向“家庭法庭”提出社会工作专业观点并表态⑦德语原文是Stellungnahme。,其中包括:基本观点、家庭状况描述、子女状况和子女愿望、父母双方对未来养育孩子的想法、已为其提供的“青少年专业工作”服务、心理社会调查结论、社会教育学/社会工作性结论或建议(Jordan,2005:230)。

第二,《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》第50条第3点规定:在民法儿童保护⑧德语原文是zivilrechtlicher Kinderschutz。领域,青少年专业工作必须参与其中(《民法典》第1666条)。比如在儿童身心健康受到威胁或无法保障的情况下,出于对儿童权益的保护,青少年事务局有义务通知“家庭法庭”。当然,在何种条件下才有此必要,青少年事务局拥有“判断余地”①德语原文是Beurteilungsspielraum。。它需要甄别判断三方面的情况:根据《民法典》第1666条,是否存在“儿童的身心健康成长受到威胁②德语原文是Kindeswohlgefaehrdung。”这种情况;家长是否不愿意、也不具备能力应对这一威胁;其他方式(比如青少年专业工作的其他服务项目)均已无效、无法解决这一问题。当然,现实中,这一法律规定经常使青少年事务局陷入窘境或棘手状态③德语原文是Gratwanderung。:一方面,其工作意图是尽可能协助家庭改善其社会化条件、帮助其克服危机;另一方面,它也必须持续考虑:家长和家庭系统是否具备“确保儿童身心健康”的能力和条件。这种情况下,会出现“家长权利”和“儿童权利”之间的冲突。因此,青少年事务局“通知家庭法庭”常常是“不得已的最后手段”④德语原文是ultima ratio。;当然,“是否撤销家长监护权”,这种决定只有法庭(监护法庭/家庭法庭)有权作出;此外研究数据显示:“撤销父母监护权”⑤德语原文是Entzuege elterlicher Sorgerechte。的决定只涉及0.05%的未成年子女,大多情况下青少年事务局不需要启动法律程序就可以应对“儿童身心健康受到威胁”这一问题(同上,231页)。

第三,《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》第51条规定:在“家庭收养诉讼程序”⑥德语原文是Adoptionsverfahren。中,青少年专业工作必须参与其中;

第四,《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》第52条规定:在《青少年法庭法》的诉讼程序中,青少年专业工作必须参与其中(Jordan,2005:227;230-237)。比如青少年事务局有义务参与青少年法庭的工作,具体体现在《青少年法庭法》第38条所规定的“青少年法庭社会工作”⑦德语原文是Jugendgerichtshilfe。上,即来自青少年事务局或某个自由型社会工作机构⑧在此,该自由型社会工作机构受青少年事务局委托承担此项工作。的青少年法庭社会工作者,需要参与到青少年法庭针对某青少年(14-18岁的青少年或18-21岁的准成年人)的诉讼程序中(比如偷窃、抢劫),其任务是:了解该青少年的个性和成长过程,在青少年法庭上为法官提供有关该青少年日常生活环境和成长状况的专业报告,并向法官提出:对该青少年进行“教育”或“惩罚”的具体措施和建议,并负责监督这些措施的实施过程,比如强制性参加由社会工作者主持的“行为训练小组”⑨德语原文是Trainingsgruppe。、到某养老院义务服务、到沙滩义务打扫清洁等。在此,青少年法庭社会工作者所承担的角色并不是青少年的辩护人。通常,自由型机构一般不承担此类任务,只有在特定条件下才能受国家委托承担这类“其他任务”,也就是说,青少年事务局可以委托某个自由型社会工作机构承担此类任务。因此,需要注意的是:青少年法庭社会工作者并不是司法系统的雇员,而是社会工作领域的社工,其任务是协助青少年法庭工作,向法官提交报告和建议,并在诉讼程序结束后为青少年提供相关服务,并对其进行监督。但青少年法庭社会工作的主要思想是“教育”,而司法系统的主要原则是“惩罚”,在实际工作中,社会工作与司法系统之间的合作经常会出现冲突和不尽人意的情况。

青少年事务局必须参与配合法庭工作的这一规定,为其带来很多困难和难题,因为在此,需要多种职业共同配合和协作,尤其是社会工作与司法系统的合作。在现实工作中,青少年事务局与司法系统之间常常出现“功能冲突”。司法系统的功能主要是调停各方冲突、惩罚犯罪行为,而青少年专业工作的功能是确保儿童青少年身心健康和家庭幸福。两种功能并非总是一致,而且问题在于:无法将一种功能置于另一种功能之下,两者属于并存关系。因此这种“功能冲突”常常导致青少年事务局与司法系统之间出现各种问题与矛盾(Trenczek,2003)。未来双方之间如何协调关系、平等合作,成为一个重要议题和挑战。

青少年事务局所遭遇的另外一个难题是“家长权利”与“儿童权利”之间的冲突。《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》的核心思想是确保“儿童青少年身心健康成长”与“家庭幸福”,青少年事务局被委托承担这一职责,在实施法律的过程中,尤其是当“儿童青少年身心健康成长受到威胁”或“家长或监护人不具备教育子女能力”时,青少年事务局有义务对父母进行监督甚至启动法律程序进行干预,必要时“家庭法庭”会作出“撤销父母监护权”的决定。这时就会出现“家长权利”与“儿童权利”之间的冲突,极端情况下甚至会爆发“青少年事务局与家长之间的战争”。未来如何平衡两者之间的矛盾和冲突,也是一个重要议题和挑战。

从分析《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》的“服务项目与内容”(第11-41条)以及“其他任务”(第42-60条)可以看出,儿童与青少年专业工作所承担的主要任务分为两大类:一是面向儿童青少年群体本身,二是面向儿童青少年重要的微观系统和环境如家庭,后者又分为支持和辅助家庭的工作以及替代家庭教育的工作。而所有工作的重心是支持和辅助家庭!这一工作重心的确立与该法典明确的思想基础密不可分,即“社会教育学”思想和理念,其中包括对儿童与青少年“教育”“成长”“社会化”的理解。

六、对中国社会工作立法的启示

德国社会工作的高度职业化与其高度的社会立法程度密不可分。社会工作立法使得社会工作作为一种职业和行业拥有一定的法律地位和财政基础,加之德国官方社会工作机构(如青少年事务局)所承担的核心统领作用,以及辅助性原则所确立的官方公立型机构与非官方自由型机构之间的伙伴式合作关系,使得社会工作职业领域拥有坚实的法律依据、财政基础、机构和人员保障。而社会工作高程度的立法化又基于德国较强的国家性、较高的政治同一性、较强的理论和系统性以及辩证性思维传统。而这些特征均与中国非常接近,中国作为兼有自由经济型国家和福利国家特征的中央集中管理型国家,具有极强的国家性和政治同一性,它决定了中国社会工作“以国家为本”“政府主导”的发展框架和方向,而这一发展方向的核心推动力是“社会立法”,尤其是真正意义上的“社会工作立法”。社会立法本身即是一种国家行为和国家措施,笔者认为,若要从根本上推动中国社会工作职业的实质性发展,必须启动社会立法这一决定性环节,立法是财政保障、机构保障、人员保障的基础,也是社会工作职业赖以生存的发展的驱动力。

除了立法的必要性,在如何立法方面,德国儿童与青少年专业工作的法律体系也为中国提供了宝贵的思考框架。其启示在于:社会立法虽然出发点是为了应对社会问题,但一部成熟的法典需要具有科学的思想基础和系统的长远规划,而不只是“应付眼前的问题”。从社会工作的角度看,德国走过了70年从干预到预防的弯路,这对中国是一个有益的启示,如何在立法之初确立清晰的思想基础、从长远角度规划,显得尤为重要。因此,其法典对中国的启示并不是具体的法律条文(因两国的经济基础和体制框架不同),而是其思想体系和理论基础。尤其是《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》的社会教育学思想、对儿童青少年“成长发展”“教育”的理解、面向个体与环境工作的双重视角以及以预防为主、兼顾干预的原则,都为中国在儿童青少年和家庭工作领域的社会立法提供了宝贵的思考框架。笔者认为,目前中国社会工作立法最紧迫的任务是建立自己的思想体系和理论基础。