黄河流域湿地的保护与管理

崔丽娟

目前,黄河流域湿地存在诸多问题。对黄河流域重要湿地进行分区分级分类保护管理,完善现有法律法规,加强湿地保护执法力度,加强黄河全流域湿地保护顶层制度设计,等等,是黄河流域湿地保护管理的应对之策。

一、黄河流域湿地概况

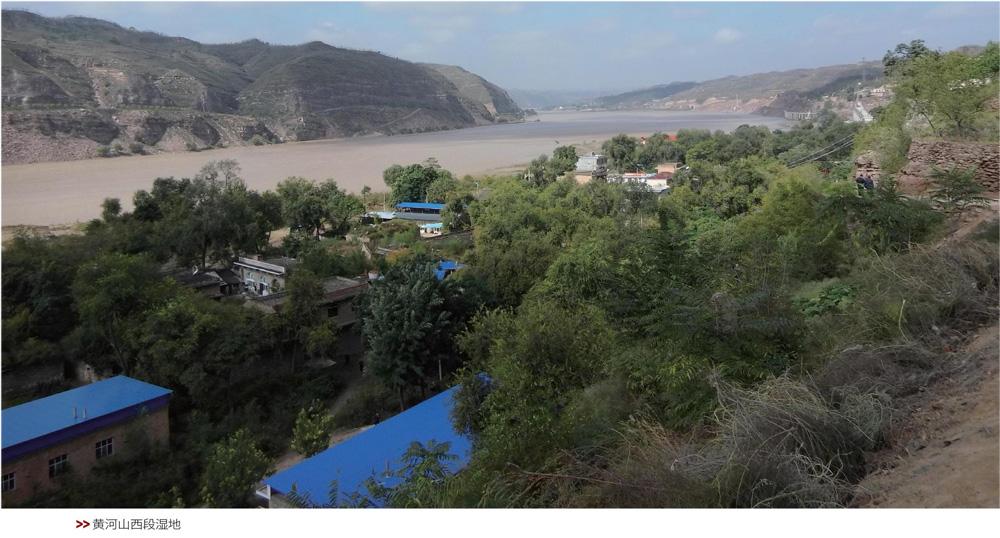

黄河流域总湿地面积不大,湿地覆盖率低于全国平均水平,但湿地质量很好,以自然湿地为主。黄河流域湿地分为黄河上游源头区及峡谷区湿地、黄河上游河套平原地区湿地、黄河中游湿地和黄河下游及河口三角洲地区湿地。

黄河源区位于玛多县多石峡以上地区,是湿地集中分布区。河源区盆地自西向东由3个小盆地串联呈带状,湿地分布在带状盆地内。由星宿海向东,到达扎陵湖和鄂陵湖,之后向东偏南流经阿尼玛卿山与巴颜喀拉山之间,抵达岷山后再折向西北,使其往返于若尔盖地区,形成黄河第一曲和世界上面积最大的高寒泥炭沼泽——若尔盖湿地。若尔盖湿地是我国生物多样性关键地区之一。

黄河流出中国大地貌第一阶梯之后,进入包括内蒙古高原和黄土高原的第二阶梯,在这一范围内有3个湿地集中地区,分别为宁夏平原、后套平原和前套平原。宁夏平原属于河套冲积平原,湿地类型以河流湿地和湖泊湿地为主,对流域起滞蓄洪水和调蓄水资源作用。

河套平原地处阴山山脉与鄂尔多斯高原之间,黄河自西向东从中间穿过。河套平原湿地地处内陆,地貌以冲积、洪积为主,水源主要是每年5~10月份人工引黄河水。由于该地区日照充足,降雨量稀少,蒸发量大,地下水位高,因此存在湿地土壤盐渍化等问题;同时,灌溉也使水体富营养化和农药污染等问题目益凸显。

乌梁素海位于内蒙古自治区西部巴彦淖尔市乌拉特前旗境内,历史上是由黄河改道形成的河迹湖,目前湖面面积293平方千米,是中国八大淡水湖之一。乌梁素海湿地具有重要的水文调节功能——枯水期确保黄河不断流,凌汛期又能充当滞洪库;同时还起到改善黄河水质、控制河套地区盐碱化等关键作用,减少了农业排水对黄河水质的直接影响。

黄河中下游湿地主要包括毛乌素沙地湿地区、小北干流湿地、三门峡库区湿地、下游河道湿地和黄河三角洲湿地。毛乌素沙漠湿地位于陕西省最北部,分布着大小800多个海子,大面积的绿洲、湿地、草原、牧场、农田及渔塘。三门峡黄河库区湿地自然保护区位于河南、陕西、山西三省交界处,黄河横亘在山地丘陵上,海拔350~900米。三门峡库区湿地属于国家级湿地自然保护区,是国家级珍禽白天鹅、鹤类等的栖息地。黄河河道与河漫滩湿地主要有河南黄河湿地、豫北黄河故道2个国家级自然保护区,1个河南开封柳园口省级湿地自然保护区。东平湖湿地是黄河下游唯一大型湖泊湿地,黄、淮两大流域的分界线,也是两大流域的交叉点,一湖分属两个大流域。

黄河口湿地主要分布在以宁海为顶点的三角洲之上。黄河口三角洲是我国暖温带最年轻、保存最完整、总面积最大的湿地分布区。2000年之前,由于黄河携带泥沙的淤积,黄河三角洲湿地平均每年以2000~3000公顷的速度形成新的滨海陆地,之后,受黄河来水水沙限制,淤积速率逐年减弱,有些近海滩区已消失。

二、黄河流域湿地的保护管理

黄河流域湿地主要保护形式有国家公园、自然保护区、湿地公园、水源地保护地等。源头区和峡谷区自然条件、自然生态系统质量非常好,也很重要,建立了许多国家级自然保护区。国际自然湿地主要分布在黄河上游和峡谷区,省级自然保护区恰恰相反,主要分布在中游以下,包括上游河套人相对多的地方。

在三江源国家公园范围内,有扎陵湖、鄂陵湖2处国际重要湿地,均位于自然保护区的核心区;有列入国家《湿地保护行动计划》的国家重要湿地7处;有扎陵湖一鄂陵湖和楚玛尔河2处国家级水产种质资源保护区;有黄河源水利风景区l处。青海可可西里世界自然遗产地完整划入了三江源国家公园长江源园区,位于可可西里国家级自然保护区和三江源国家级自然保护区的索加一曲麻河保护分区内。

在《全国湿地保护工程规划(2002-2030年)》中,专门设立了青藏高原湿地区和黄河中下游湿地区,提出了流域湿地保护和恢复的工作方向:在青藏高寒湿地区,保护湿地生态功能,开展社区湿地保护共管建设,加强保护区建设及植被恢复,发挥该地区湿地的重要蓄水功能,重点保护好三江源区的湿地;在黄河中下游,加强黄河干流水资源的调配管理,人工促进恢复退化的湿地,中游地区湿地生物多样性保护。多年来,通过划建自然保护区、湿地公园、自然保护小区等方式,保护了一批重要湿地。

在《全国湿地保护“十三五”实施规划》中,对黄河河套平原范围内的国家级湿地自然保护区内、国家重要湿地内、省级自然保护区和国家湿地公园及其周边范围内的第二轮土地承包期内非基本农田的耕地实施退耕还湿;在山东黄河三角洲、河南黄河湿地、山西运城湿地等地开展重大湿地恢复工程。

三、黄河流域湿地存在的问题源头区湿地的退化萎缩极为突出

由于全球气候变化,冻土呈区域性退化,再加上人类经济活动对湿地资源等不合理利用,如挖沟排水、过度放牧、泥炭开采、冬虫夏草的挖掘,以及由此引起的鼠害等,使得源头区湿地生态系统持续退化,并且存在沙化问题。鄂陵湖、扎陵湖20世纪50年代到1998年水位下降3.08~3.48米,玛多县4077个大小湖泊有一半干涸,若尔盖高寒湿地近2/3沼泽湿地退化、沙化。无节制的旅游活动带来的人为干扰,成为未来对湿地破坏最大的人类活动。

生物多样性降低

黄河流域拥有多个生物多样性热点地区,这些热点地区的生物多样性变化明显。在鄂陵湖、扎陵湖湿地区,湖泊中的花斑裸鲤、极边扁咽齿鱼和骨唇黄河鱼等在20世纪六七十年代大规模拉网式捕捞中遭到严重破坏,尚未完全恢复,处于极度濒危状態。若尔盖湿地区,禾本科杂草、菊科等旱生物种正在取代莎草科等湿生物种,生境的变化给珍稀濒危鸟类带来影响。在黄河三角洲湿地区,石油开采、围垦等人类活动破坏了自然植被,植物群落结构趋于单一;水质污染和过度捕捞,使黄河三角洲的水生生物多样性明显降低;黄河来水水沙条件变化,使黄河三角洲滩涂的水鸟适宜生境发生变化。

水资源不足

黄河流域年均降水量较少,且季节分配不均。河套平原处于干旱半干旱区域,水源补给基本以上游来水为主,一旦上游取水过多或来水过少就会造成河流断流。

近年来,随着经济社会的快速发展,黄河流域的用水需求已超出黄河水资源的承载能力。1972年,黄河下游河流湿地首次出现断流;20世纪90年代以来断流已经蔓延至黄河源区:从1999年开始,在对黄河水资源实施统一管理调度后,黄河实现连续近20年不断流。经计算,考虑各种水源的供水量,预期2030年黄河流域湿地总缺水量35.2亿立方米,其中河道内湿地缺水8.6亿立方米。(王勇等:黄河治理开发与保护的远景形势展望和对策,《中国水利》,2013年)

水环境污染

据2017年黄河水资源公报显示,黄河流域废污水排放量为43.37亿吨。其中,城镇居民生活废.污水排放量16 78亿吨,第二产业废污水排放量21.94亿吨,第三产业废污水排放量4.65亿吨。黄河支流水污染比干流严重。2016年,对黄河290个水功能区进行达标评价,仅149个达标,达标率为51.4%,其中渔业用水区达标率为71.4%,景观娱乐用水区达标率仅为36.4%。

黄河三角洲自然岸线受到侵蚀,湿地土壤盐渍化

黄河三角洲的原生植被多为耐盐的草本植物,有利于增加土壤有机质和抑制蒸发。原始植被遭到破坏后,土壤表层蒸发增加,盐分上升到地表,导致土壤次生盐渍化加重。

尽管我国在湿地保护管理方面作了许多努力,但仍存在漏洞,保护投入與需求差距较大

在国家层面,湿地立法缺失、地方湿地保护制度不健全、科技支撑薄弱。除了源头区和河口区域外,黄河湿地保护率不高,且缺少全流域湿地保护管理的专项规划,部分地方政府未将黄河湿地保护纳入地方国民经济与社会发展规划中。在一些地方财政预算中,也没有安排专门的湿地保护资金,造成湿地保护恢复项目难以落实,黄河流域湿地保护资金显著落后于东部地区。

四、黄河流域湿地保护管理对策

一是对黄河流域重要湿地进行分区分级分类保护管理。在源头区湿地,实行抢救性保护,全面保护各类型湿地,尽快恢复退化湿地,严格控制旅游强度;在上游峡谷区湿地,全面禁止新增水力发电等水利工程,拆除违法小水电;在河套地区湿地,统筹水资源分配,考虑湿地生态需水,降低农业面源污染;在中下游湿地区,恢复河漫滩湿地系统,降低工农业生产的面源和点源污染;在河口三角洲湿地,控制岸线侵蚀,控制油田开采,保护水鸟栖息地,控制旅游强度。

二是全面落实国务院办公厅《湿地保护修复制度方案》。将黄河全流域湿地全部纳入生态保护红线范围;严格执行湿地“占补平衡”制度,先补后占:将黄河流域湿地面积、湿地保护率、湿地生态状况等保护成效指标纳入地方各级政府生态文明建设目标评价考核等制度体系。

三是完善现有法律法规,加强湿地保护执法力度。积极推动山西进行湿地保护立法工作;已经立法的省区,应严厉查处违法利用湿地的行为,采取多种措施保证湿地面积不减少,湿地质量不下降;加强黄河流域内各省区湿地的协同保护,建立省级湿地保护联合执法机制,合作执法。

四是加强黄河全流域湿地保护顶层制度设计。一方面,制订基于不同保护目标的流域湿地水资源分配方案,确保湿地生态功能,保证黄河河流廊道的连通性、水流的持续性:综合考虑流域内河道外湿地生态用水的保障。另一方面,加强黄河全流域生态补偿顶层设计,建立黄河流域湿地分区生态补偿框架,实施全流域生态补偿制度;按照生态状况和区域特点,提出湿地生态补偿标准、补偿方式和途径;建立黄河湿地生态补偿基金。

五是制定黄河流域湿地保护管理规划,提高黄河流域湿地保护管理水平。贯彻“全面保护”思想,编制黄河流域湿地保护规划,逐步建立起布局合理的湿地保护管理体系,填补湿地保护空缺,协调保护和利用之间的关系;加强上游和下游跨地区政府间的合作;建立水利、环保、国土、农业、旅游等跨部门的工作协作机制:加强湿地保护和恢复技术的科技支撑,提高公众湿地保护意识。

责任编辑:马莉莎