山洪灾害防御研究进展

杜 俊, 任洪玉, 林庆明, 徐金鑫

(1.长江科学院水土保持研究所,湖北 武汉 430010;2.水利部山洪地质灾害防治工程技术研究中心,湖北 武汉 430010)

山洪在我国系指山丘区发生的暴涨陡落的地表强径流[1],一般由暴雨、融雪或堰塞湖、人工坝溃决等自然、人为因素引发。国外与之接近的概念为flash flood,直译为地势低洼地区发生的快速泛滥洪水[2]。两者虽然在过程发生部位的表述上有所区别,但都强调了洪水暴涨陡落的核心特征,且在发育因素、防御方法等方面也有诸多相似之处,因此本文将两者等同对待。

山洪过程历时短,发生的流域面积一般较小,对此欧美学界总结的时空上限为6 h和400 km2[2-4],我国学界目前尚没有明确的相关界定,但防汛部门一般将山洪沟限定在流域面积200 km2的范围内[5]。由于山洪往往是短时间内蓄积洪水的集中释放,洪峰流量很大,流域面积在数十平方千米的山洪沟,瞬时洪量可以达到500~2 000 m3/s,甚至更高[6-10],这也是山洪破坏力强,容易诱发滑坡、泥石流的原因之一。据统计,仅致死率方面,山洪在美国是仅次于酷热(extreme heat)的第二大气象类灾害[11],在欧洲也是仅次于风暴潮(storm-surge flood)的第二大洪水类灾害[12]。在我国,山洪每年造成的死亡/失踪人口占洪涝灾害相应指标的比例长期超过60%,2010年甚至达到了87.6%[13]。可见,尽管存在一定的统计口径偏差,山洪在全世界范围内,都是一个不可忽视的威胁。

面对山洪的长期侵扰,世界各国,特别是欧美及日本等发达国家和地区已经积累了一定的防御经验。我国在2006年《全国山洪灾害防治规划》[14]获得批复以后,确立了“以防为主、防治结合”、“以非工程措施为主,工程措施和非工程措施相结合”的防治理念,也开始阶段化、系统性的推进山洪灾害防治工作。截至目前,全国山洪灾害防治非工程措施项目、调查评价项目业已完成,以“监测预警、群测群防”为特色的我国山洪灾害监测预警体系初步建立。然而,在取得阶段性成绩的同时,也应看到我国目前在山洪预报预警、风险评估结果的可靠性,以及相关理念方面还存在不足。对这些方面的国内外研究现状进行梳理,比较国内外山洪防御方法的异同,了解最新的山洪防御进展和发展趋势,对于明晰我国现阶段山洪防御水平、找准未来工作重点,都具有一定的参考价值。据此,本文尝试从防治理念、预报预警和风险评估三个方面,对当前国内外山洪灾害防御进展进行介绍和总结。除防治理念方面必要的陈述以外,本文不涉及山洪灾害工程治理方面的内容。

1 山洪灾害防治理念

山洪灾害防治理念是开展相关工作的指导思想,与防治目标及措施选择紧密联系。由于山洪灾害的高致死率,绝大多数国家将保障民众的生命安全作为山洪防治的第一要务,然而对于实现这一目标的途径,各国在施用措施的侧重方面存在一定差异。

目前国内外主流的山洪防治措施可粗分为非工程措施、工程措施、保险措施和土地利用管理措施四类。非工程措施的概念在国内强调较多,本意包括监测预警、基层自组织防御(如群测群防、韧性社区等)、搬迁避让,以及相关法律法规建设等方面内容[15-16],在我国当前实践中主要指监测预警和群测群防体系建设,侧重于“防”;工程措施包括堤防、水库塘坝、水土保持和相关拦排工程的修建/修缮以及河道疏浚等[17-18],侧重于“治”;保险措施即通过灾害保险产品的价格机制实现对潜在承灾体质与量的市场调控[19];土地利用管理则主要通过行政、立法等手段对沿河/沟滩涂地及冲洪积扇地区的开发和保护活动进行必要的优化、约束和规范[20-21]。

多数国家将非工程措施,特别是其中的预报预警作为预防山洪的首要手段,在监测通讯、过程预报、预警指标等方面投入了大量的研究和应用工作,如我国的全国山洪灾害防治项目、美国的FFG项目[22]、欧洲的HYDRATE项目[12],等;此外,灾害保险在欧美等发达国家对山洪防御也发挥了较大影响;而工程措施则因为投资较高,很难将广泛发育的山洪沟/河完全覆盖,多针对特定时期或涉及较大规模人口聚落时施用,如巴西的里约热内卢在2014年世界杯前夕,为提高马拉卡纳球场及下游防御山洪的能力,在涉及的3条河流沿线修建了5座滞洪水库及引渠[23];土地利用管理措施因涉及城镇化、法律法规制定、多级行政管理协调及土地补偿金支付等内容,目前各国均在摸索阶段。

从各类措施的应用效果来看,工程措施虽然能够提高洪水防御标准,但一方面需要耗费大量资金,另一方面,当水库、堤防等防护工程投入使用以后,人们往往认为相关地区的防洪安全得到了足够保证,反而可能激发更大规模的人口聚集和经济扩张[21];保险措施也存在类似的问题,且即便承保灾种符合大数法则和引入了再保险制度以解决可能的资金缺口,当面临巨额损失时仍有难以为继的风险[19];非工程措施(监测预警和群测群防)可在较低的投资背景下实现较高的山洪预防效益,但其本质上只是临时性的规避措施,并未从根本上降低风险,且山洪预报预警难度远高于一般洪水,误报率和漏报率较高,因此仍有局限;土地利用管理措施的核心理念是“不与水争地,建立和谐人地关系”,与单纯被动避灾的“搬迁避让”相比,土地利用管理措施在被动防御工作中更强调提前规划,且当相关地区可以通过适当措施控制险情时,亦可允许区内一定类型和强度的开发利用,从根本上控制承灾体暴露量或减少自然威胁,甚至消除风险点,是未来山洪防治理念革新的一个方向。

2 山洪预报预警

该方面最具代表性的是美国的山洪预警指南系统(Flash Flood Guide, FFG)。FFG是对美国National Weather Service(NWS)下属的多个区域河流预报机构于不同时期开发的山洪预警系统系列的总称,依时间先后可分为1992年之前的原初系统(Original FFG, OFFG)和之后相继开发的集总式系统(Lumped FFG, LFFG)、山洪潜势指数(Flash Flood Potential Index, FFPI)、网格式系统(Gridded FFG, GFFG)和分布式系统(Distributed FFG, DFFG),其中除FFPI属于补充性质的山洪危险性要素分析的范畴以外,其余4类均以降雨-产流水文模型为基础,即狭义上的FFG。

狭义FFG十分重视前期降雨或土壤湿润程度对产流的影响,在早期的LFFG系统中即可根据实时监测雨量对萨克拉门托-土壤湿度模型(SAC-SMA)中的相关参数进行6 h/次的动态更新[24];在GFFG中引入土地利用和土壤类型地理空间数据计算曲线数(NRCS-CN),经计算后可进一步反映不同地块的产流潜势[25];在DFFG中则直接使用连续前期降雨指数模型(API)代替了土壤湿度计算部分[22]。

门槛(临界)流量也是该系统的一个重要考虑方面。狭义FFG的核心思想即是根据流域出口断面的门槛流量反推时段内的降雨量,此雨量即为临界雨量,当监测或预报的雨量超过该临界雨量,则系统认定山洪发生概率较大并发布相关预警[22]。FFG的门槛流量一般使用出口断面的平滩流量,当没有断面测量数据时,可使用1~2年一遇的洪峰流量代替[26]。

Flash Flood Monitoring and Prediction(FFMP)系统是FFG重要的降雨监测预报支持系统。该系统主要依托WSR-88Ds多普勒天气雷达,同时结合NWS的卫星和地面雨量站等监测网络,采用数值模拟等手段,可针对山洪提供0~1 h,0~3 h等多时段、空间分辨率最高约5.2 km2的降雨定量预报产品[27],而最新的Multi-Radar Multi-Sensor (MRMS) 系统甚至可以将监测的时空分辨率提高到1 km2/2 min[28]。

FFG发布至今已在加勒比海7国和非洲、东南亚部分国家推广。作为开发历史较长、推广范围较大的山洪预报预警体系,分布式水文模型、动态化的土壤湿度/前期雨量计算模块、强大的降雨监测预报支持系统都是它的优势,但该系统也存在一些不足:一是它主要针对雨致山洪,且只有0/1(即发生/不发生)预警,融雪、溃坝造成的山洪没有直接的应对方案;二是降雨预报产品和门槛流量对应的范围,在空间尺度上始终很难匹配,如LFFG门槛流量对应的流域面积一般在300~5 000 km2,而降雨预报产品的空间分辨率要小得多,即便是DFFG的门槛流量也是一个集总值,无法在空间上有更多细化;三是门槛流量若采用平滩流量,会因为局地下垫面的不同而表现出很大的不确定性,而使用1~2年一遇洪水作为门槛流量,在很多时候并不符合实际;最后,地质地貌、土地利用、植被等下垫面要素对产流的作用也很突出,这些要素不做充分考虑,会对门槛流量计算成果的可靠性产生影响。所以,尽管有报道称FFG的准确率可达65%[29],但实际发生了山洪以后,洪水的规模有多大?是否可能成灾?具体在什么位置成灾?都不明确。

我国山洪灾害监测预警体系以2010-2015年大力建设的调查评价和非工程措施项目为软硬件依托[30],在基本思路上汲取了国外先进经验,如在产流试算中采用设置多档扣损值等方式考虑前期土壤湿度;使用成灾水位-流量-暴雨频率反推法估算临界雨量,等等。与FFG体系相比,我国山洪灾害监测预警体系的优势主要体现在三个方面:一是“专群结合”,不仅有“专业机构监测与预报-指标临界识别-平台发布预警-群众规避”这样“自上而下”的传统预警模式,也有在沿河居民家中或河岸布设简易雨量或水位报警器,发动居民自发预警和组织规避的“自组织”式群测群防模式;二是对门槛流量起算水位的界定更为科学。不同于狭义FFG的平滩流量或低频洪水水位,我国门槛流量的起算水位与日本相似,均采用保护对象所处高程作为基准水位[5,31],并且该水位下的河道断面是通过现场RTK测量得到的,较之于日本普遍采用的激光雷达测距精度更高,更有利于门槛流量的准确估算;三是不仅重视雨情预警,也兼顾河道水位预警,理论上预防山洪的类型更为全面。

然而,在一些关键技术领域,我国山洪灾害监测预警体系与先进国家之间还有一定差距。一是山区局地降雨监测预报支持系统落后。目前我国进行山区局地降雨监测的主役仍是各类点式雨量站,据统计我国目前已建相关雨量站点约36万个,其中约88%是依托非工程措施项目建成和布设在沿河居民家中的简易雨量计,总体上建设密度低、位置布局不尽合理、监测范围小,对地形雨、山地夜雨等山区局地对流性暴雨天气监测能力有限。在此基础上,相关雨情的估算、预报多采用面上插值和统计方法,经验性强。而欧美及日本等国则普遍使用侦测范围较广的天气雷达作为雨情监测的主角,特别是日本基本普及了时空分辨率较高的X波段天气雷达,结合卫星遥感、点雨量实时数据的融合、同化和数值模拟,极大的提高了降雨定量估计和预报的精度和效率[28,31]。其次,一般集总式水文模型在我国系统中的应用比例较高,不利于洪峰流量和预警水位/雨量的准确估算。尽管近年来国内诸如HEC-RAS等分布式水文模型的应用案例也有报道[32-34],但在全国山洪灾害分析评价项目中,推理公式、铁一院公式、单位线、地区经验公式、曼宁公式等一般水文计算公式仍然是目前应用最为广泛的设计洪水和水位-流量关系计算方法,虽然这些方法在资料需求和计算耗时等方面有一定优势,但是对下垫面要素、洪水演进和区域差异的简化考量,使得计算结果很难满足山洪预报预警对动态化、差异化和可靠性方面的要求。

3 山洪灾害风险评估

自然灾害风险一般是指潜在发灾过程造成的损失期望[35],对自然灾害风险进行科学评估是一般防治工作的基础,也是灾害风险管理的一个重要环节。联合国人道主义事务部1992年提出的自然灾害风险概念及其计算公式[36],以及国内史培军教授提出的自然灾害系统理论[37],是相关工作普遍采用的基础理论。

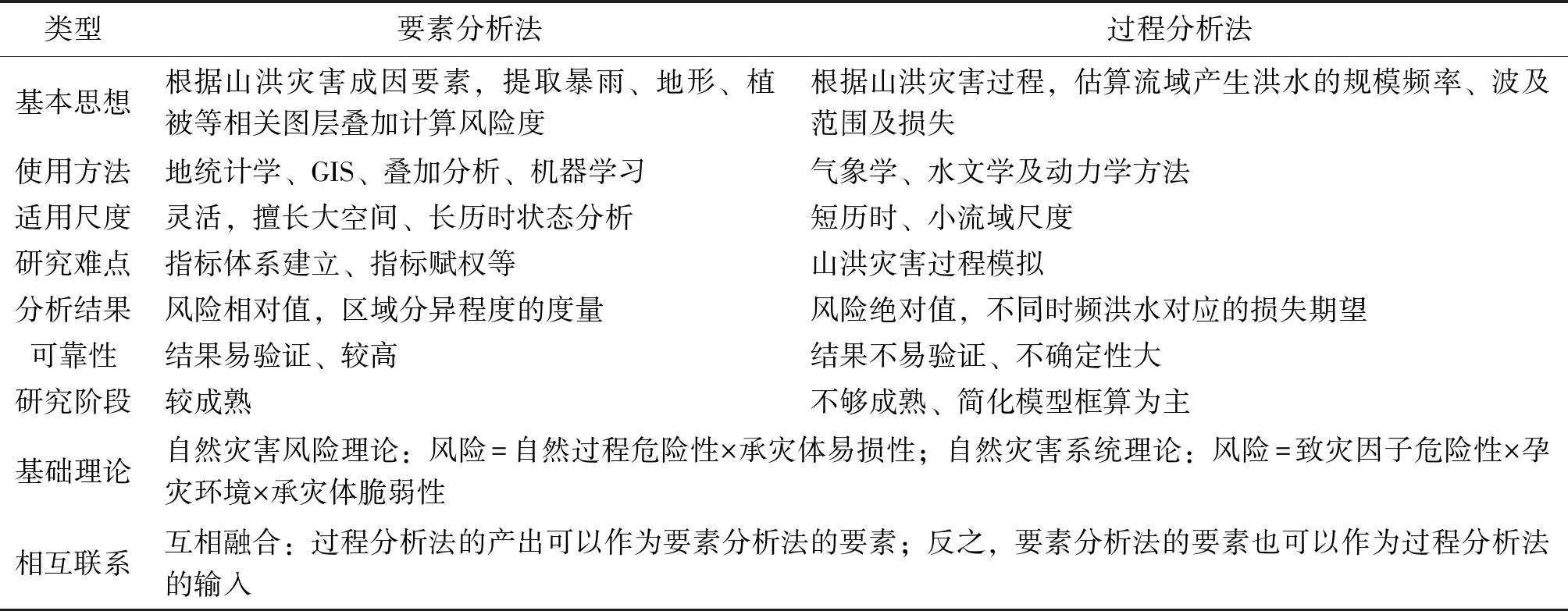

山洪灾害风险评估目前按方法论的差异可分为(成因)要素分析法和过程分析法两类(表1)。要素分析法根据山洪灾害与主要自然、社会因子的经验关系来确定评估对象的风险属性,一般使用GIS背景下的图层代数叠加方法,综合山洪形成与承灾体属性要素图层得到评估对象的风险度分布特征。

表1 主要山洪灾害风险评估方法论的比较

指标体系及相关权重设计是该方法的两项核心内容,研究者通常基于学界对山洪灾害成因的定性、定量认知,从致灾因子、孕灾环境、承灾体属性、综合抗灾能力等方面,选取暴雨、地形、岩性、断裂、植被、土地利用、承灾体暴露量、历史灾害等方面的数据构建指标体系,如果有可靠、详实的历史灾害信息支持,可使用回归、信息量法、敏感性分析、灰色关联等方法估算各指标之于历史灾害的贡献[38-40],辅助指标权重设计;反之,则多应用层次分析法(AHP)、熵值法、打分法等主客观或综合方法赋权[41-44],最后在GIS中的叠加分析中完成出图。此外,还可使用人工神经网络、模糊推理、决策树或随机森林等机器学习方法,在设置好输入/输出参数、基本规则或分类逻辑的基础上,直接由输入的指标数据获得输出结果[45-46]。

要素分析法本质上是一种经验统计方法,其理论框架成熟、应用对象灵活、可操作性很强,在国内外山洪灾害风险格局分析中均有较普遍的应用。该方法主要的不足有:①输出结果不够具体,风险值本身没有明确的物理意义(理论上是损失期望,实践中多为程度的表达),导致对保险产品设计、山洪沟治理等工作的指导有限;②很难量化防御措施实施对降低风险的作用,不利于后期风险管理;③结果验证主要依赖历史灾害资料,若山洪发育环境发生较大改变则需一定时间应变。

过程分析法主要使用水文计算或动力学方法,输出结果可以具体到不同时频洪水的波及特征。过程分析法与山洪预报预警方法在内核上并无实质区别,均为对山洪灾害过程的模拟(图1),但由于前者着眼于损失期望,对时效性的宽容度较高,可以在物理机制上有更为细致的描述。

山洪灾害的细致描述离不开对其过程的解构,(雨致)山洪灾害的四大过程为暴雨、坡面产汇流、洪水传播和洪水与承灾体的互作。就暴雨模拟而言,尺度是其中的关键问题。我国学界普遍认为暴雨是由不同尺度天气系统相互作用产生的中尺度现象[47],因此相关研究也多在大中尺度。然而引发山洪灾害的暴雨大多与山区局地对流系统关系密切,时空尺度很小,一般的大中尺度数值模拟模式很难下探到需求尺度。另一方面,山区立体气候发育,局部雨量站信息也很难向面上推广。因此目前山区局地暴雨模拟最为可靠的方法,是应用多普勒雷达结合地面雨量站、卫星遥感数据对暴雨过程进行监测,基于实时数据动态修正各类数值模拟或统计模型的预测结果[48-49]。

图1 雨致山洪灾害过程模拟及与山洪预报预警和过程风险评估的关系

雨水落地经历填洼、植被截留、入渗和蒸散发,形成产汇流。学界基于水文学原理和GIS技术,已经对小流域产汇流机制及模拟开展了大量的工作,不论何种产流模式,都有方案可供应对[50]。然而具体到山洪过程,特别在我国北方的干旱和半干旱地区,这些工作仍不能充分满足需求,主要问题在于参数确定:山洪易发区多为缺资料地区,产汇流模型中一些重要的下垫面参数需要依据经验估计或试验率定,然而作为小时空尺度水文过程,山洪洪峰往往对这些参数极为敏感,经验估计可能带来极大的不确定性[51];而通过原位观测、试验等方法率定参数,考虑到我国幅员辽阔和复杂的自然地理环境,工作量很大。因此在国内实践中,多采用净雨计算配合单位线等简易方法对产汇流进行框算[52],可靠性很难保证。

小股洪流从支沟汇入主干后即进入洪水传播过程,其中的流速、波高等水力学要素直接决定了山洪向下游传播的冲击、淹没特征,与山洪致灾的关系极为密切。目前山洪传播模拟主要的方法有水文学法和水力学法,水文学法以水量平衡计算为基础,常用方法有马斯京根法、线性回归法、汇流系数法等;水力学法则以圣维南方程组为代表,依运动方程中各分项的简化程度不同又可衍生出扩散波、运动波等方法。虽然水力学法拥有更好的物理基础,且近年来学界在激波捕捉、动床模拟、水沙互作等方面取得较快进展[53-55],但其在资料获取、计算耗时等方面仍然要求较高。现实山洪往往挟带大量沙石和漂浮物,洪水攀高、弯道超高现象也很普遍,现有技术还很难在低运算量条件下对这些现象做出准确而全面的描述。

山洪与承灾体相互作用,即可能成灾。房屋在洪水威胁中事关生命财产安全,一直是山洪承灾体关注的重点。欧美部分国家得益于发达的保险业和政府有计划的案例调研,对场次洪水覆盖的房屋类型、淹没范围,甚至流速资料均有较完备的记录,可针对不同时频洪水绘制出承灾体损失曲线[56],得到风险实值。但也有学者指出,这类资料估算的损失,会依房屋位置、社区规模和洪水大小表现出较强的不确定性[57]。除了案例调研,水槽试验和数值模拟也是常用的研究手段[58-61],这些工作以建筑物所承受的洪水或漂流物的冲击过程为研究中心,为村镇居民点的布局和防洪设计提供了一定的科学依据,但在深度和广度上仍有进一步拓展的空间,且尚未给出适用于不同承灾体类型、分布、排列等情景下的损失估算方法。

纵观山洪灾害的各个环节,都有需要突破的难点,目前国内外尚没有一个完整的基于物理机制描述的山洪灾害全过程数学模型,已有的、具有一定物理基础的过程分析法案例多来自分布式水文或动力学模型[32-34, 62],这些工作均以洪水淹深及相应临界雨量计算为重点,在过程分析上的概化较为严重。然而,山洪灾害作为小时空尺度发生的、受自然环境和社会经济双重影响的系统过程,要素之间的敏感性及相互作用机制十分复杂,与其等待各个环节取得突破,首先集中力量研发出全要素、全过程数学模型,构建出较完善的基础运行环境,再针对各地不同的自然、人文环境进行必要的简化或优化,可能是一个效率更高的研究方案。

4 结论与建议

关于山洪防治理念,我国强调“以防为主”,现阶段突出非工程措施,特别是预报预警在其中的位置。与先进国家相比,我国还缺乏对保险措施和土地利用管理措施等方面的深入探索和实践。考虑到山洪致灾机制的复杂性、过程发育的不确定性,以及广大山区缺资料的特点,仅仅依靠山洪预报预警和有限的搬迁避让与工程治理,很难将山洪灾害损失长期控制在一个较低的水平。因此,建议我国山洪防治理念充实“非工程措施”的内涵,落实保险和土地利用管理等方面内容,多管齐下的开展山洪防治工作。土地利用管理措施强调人地和谐,可从根本上控制承灾体暴露量或减少自然威胁,是未来山洪防治理念革新的一个方向。

关于山洪预报预警,目前我国山洪预报预警的准确率与先进国家尚存一定差距,这种差距一方面来自落后的山区局地降雨监测预报支持系统,另一方面与高度概化、经验性强的洪量及预警阈值计算方法也有关系。我国幅员辽阔,山丘区国土面积占比较高,在全国推广高分辨率天气雷达或高密度布设点型自动监测设施资金压力很大,经济发达省市可尝试在下垫面特征较典型的局部山区进行小规模组网;灾情较重、地质地貌条件复杂的中西部典型区亦可通过地方自筹和国家财政转移支付进行局部试点。在此基础上进一步培育、遴选若干国家级试验台站,深化对典型区暴雨发生、产汇流及发灾机制的认知,为地区模型选择及参数优化提供参考。同时,也应加强对低成本、高可靠性监测设施的研发和推广力度,为大规模装备覆盖提供可能。

关于山洪风险评估,尽管在指标体系细化、科学赋权以及易损性分析等方面仍需深化,要素风险评估技术已日趋成熟,在国内外山洪风险格局分析领域发挥了应有的作用,不再是山洪防御工作的瓶颈。相对而言,过程风险评估的内涵更为丰富,理论上对山洪防御的支撑作用也更大,但是已有进展尚不能满足现实需求。山洪过程风险评估涉及到山区局地对流性天气、复杂下垫面产汇流机制、洪水与沙石、漂流物等的相互作用以及承灾体脆弱性等一系列机理性问题,相关工作的推进一般只能依靠各个环节基础研究的突破,然而如果能够在一开始即对模型的系统化、模块化和动态化加以考虑,基于山洪灾害的全要素、全过程开发数学模型,待构建出较完善的基础运行环境,再针对各地不同的自然、人文环境进行简化或优化,可能是一个效率更高的研究方案。