亨利·列斐伏尔《走向一种享乐建筑》1968五月风暴后的建筑想象*

[波兰]卢卡斯·施塔内克

今天我将要谈亨利·列斐伏尔的《走向一种享乐建筑》[Toward an Architecture of Enjoyment]。它于2014年首次出版,我编辑并校对了译自法文的文稿。手稿的发现本身就是一个故事。我在2008年9月来到西班牙萨拉戈萨城[Zaragoza],采访了著名的西班牙社会学家、规划师和生态行动者马里奥·加维里亚[Mario Gaviria]。20世纪60年代初期,加维里亚曾在斯特拉斯堡师从列斐伏尔,并在列斐伏尔形成自己的空间生产理论的时期成为了他的好友、合作者。加维里亚和列斐伏尔走得很近,曾多次前往位于法国纳瓦尔朗[Navarrenx]的列斐伏尔母亲家拜访他,他们还会一起去附近的比利牛斯山和更南边的西班牙旅行。加维里亚与我在萨拉戈萨交谈时回顾了他们的合作,特别是1973年对西班牙新兴观光城镇的研究,尤其是对贝尼多姆[Benidorm]的研究。他委托列斐伏尔写一本关于“快乐的建筑”的书。然而,列斐伏尔提交的东西实在与加维里亚的预期不符,于是他决定不将列斐伏尔的文章收录进研究成果之中。加维里亚告诉我,他应该还保留着手稿,并提议我们一起去找。第二天我们驱车前往科尔斯特[Cortes],在加维里亚家的书房里找了好几个小时之后,他抽出了《走向一种享乐建筑》[Vers une architecture de la jouissance]:一份带有列斐伏尔手写校订的打字稿。

图1 亨利·列斐伏尔,《走向一种享乐建筑》(Minnesota,2014)

图2 卢卡斯·斯坦尼克,《列斐伏尔论空间》(Minnesota,2011)

图3 卢卡斯·斯坦尼克等编,《都市革命趁现在》(Ashgate,2014)

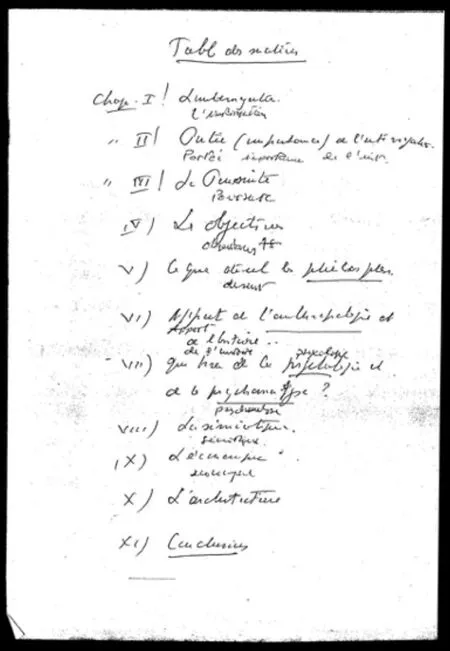

图4 《走向一种享乐建筑》手稿目录,马里奥·加维里亚摄。

在过去的几年里,我一直从两个方面来研究列斐伏尔的作品。首先,在我的《列斐伏尔论空间》[Henri Lefebvre on Space]一书中,我指出他的理论是1968年前后建筑文化的转向,以及建筑学研究[architectural research]涌现的一部分。这一转向重新定义了建筑的学科性、社会责任、政治抱负和策略,而列斐伏尔则是这一切的核心。其次,我坚信列斐伏尔的概念对今天的都市和建筑研究而言是一座富矿。对此,我们在《都市革命趁现在》[Urban Revolution Now]一书中已有所展示。如你们所见,这三本书都源自这项研究(图1、2、3),而对我来说,现在是一个反思这些工作的意义的好机会。

在《列斐伏尔论空间》的手稿被送去审阅时,我曾难以回应这类质疑:“如果你声称建筑对列斐伏尔是非常重要的,那么为何在他写的那么多本书中没有一本是关于建筑的呢?”《走向一种享乐建筑》一书的出版打消了这种疑问,也许吧。浏览一下手稿目录(图4)你会发现其中只有一章,即第十章,是着力于建筑的。建筑学是目录里涉及的众多学科之一,其余有哲学、人类学、历史学、心理学、语义学、经济学,等等。这意味着,被视为一种学科实践或者对有纪念性的建筑物的汇总(例如从帕特农神庙到萨沃伊别墅)的建筑,在本书中仅略有提及。

与此相反,我想指出的是,这本书的关键恰恰是将建筑重新概念化,把它视为一种想象的模式[mode of imagination]。列斐伏尔的思想形成于20世纪六七十年代,他对当时的建筑文化有很多贡献。包括评论国家规划部门的话语,研究居民们在勒·柯布西耶[Le Corbusier]在佩萨克和马赛设计的建筑中的日常实践。他的研究项目侧重于巴黎城市群[Parisian agglomeration]的住房新类型。列斐伏尔还评论过这一时期非常引人注目的项目,如康斯坦特[Constant Nieuwenhuys]的“新巴比伦”[New Babylon],以及里卡多·博菲利[Ricardo Bofill]的“太空之城”[City in Space]。同时他对法国的建筑教育改革也有贡献;他担任过建筑比赛的评委,有大量访谈,其中很多就是关于建筑的。

从这些交流经历中我们可以看到,列斐伏尔反对将建筑视为一种专业化的实践。在《走向一种享乐建筑》一书中,列斐伏尔从居民的日常生活出发,重新思考建筑的可能性并重新想象建筑的基地、操作和利害。接下来,我将把这本书解读为一个否定性的、政治性的和唯物的建筑想象计划。否定性的,即否定战后日常生活的基本假定,对列斐伏尔而言,其要害在于工作与非工作的割裂。政治性的,正如列斐伏尔在1968年前后参与的辩论所揭示的,日常生活变成了政治斗争的关键。最后,建筑想象是唯物的,它的出发点是身体的物质性及其自身的节奏。在此次演讲中,我将阐释这三点,将它们放回列斐伏尔的著作以及1968年“五月风暴”在法国引发的讨论中,并且我试图超越这一脉络来论证这部著作对今天的效用。为此,我将首先讨论休闲空间[spaces of leisure],它是探讨这些问题的优先基地。

休闲空间作为可能性的发生场

如前所述,地中海西班牙沿岸的休闲空间是《走向一种享乐建筑》最初的主题。对列斐伏尔来说,这样的空间是资本主义通过空间生产进行再生产的例证。它们是“资本二次循环”的房地产投资的产物,也是劳动力再生产的基地。然而与此同时,列斐伏尔主张在这些空间中“身体重新获得了某种使用权”。这是一张列斐伏尔和妻子、女儿70年代早期在西班牙的照片(图5)。

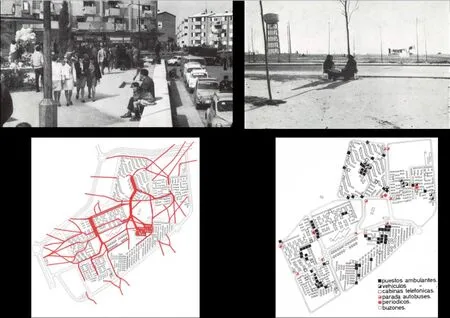

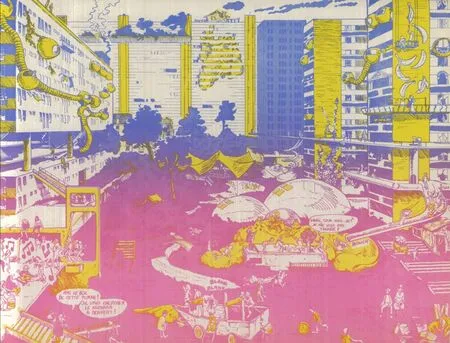

换句话说,列斐伏尔认为休闲空间既是战后空间生产中不可或缺的一部分,同时它也揭露了战后空间生产的“断裂点”。特别是他将休闲空间与战后法国和其他地方(包括西班牙)的住宅区进行了对比。马里奥·加维里亚分析说,他当时想到的是在马德里的这种(图6)住宅综合体。列斐伏尔认为,这些综合体不仅是压迫性的,而且是不合时宜的,因为它们没有考虑到在当时的社会状况下,都市空间已经要取代工厂,成为新的社交和斗争场所了,而且都市空间也越来越成为生产的场所。换句话说,这个社会正在超越福特主义[Fordism]。

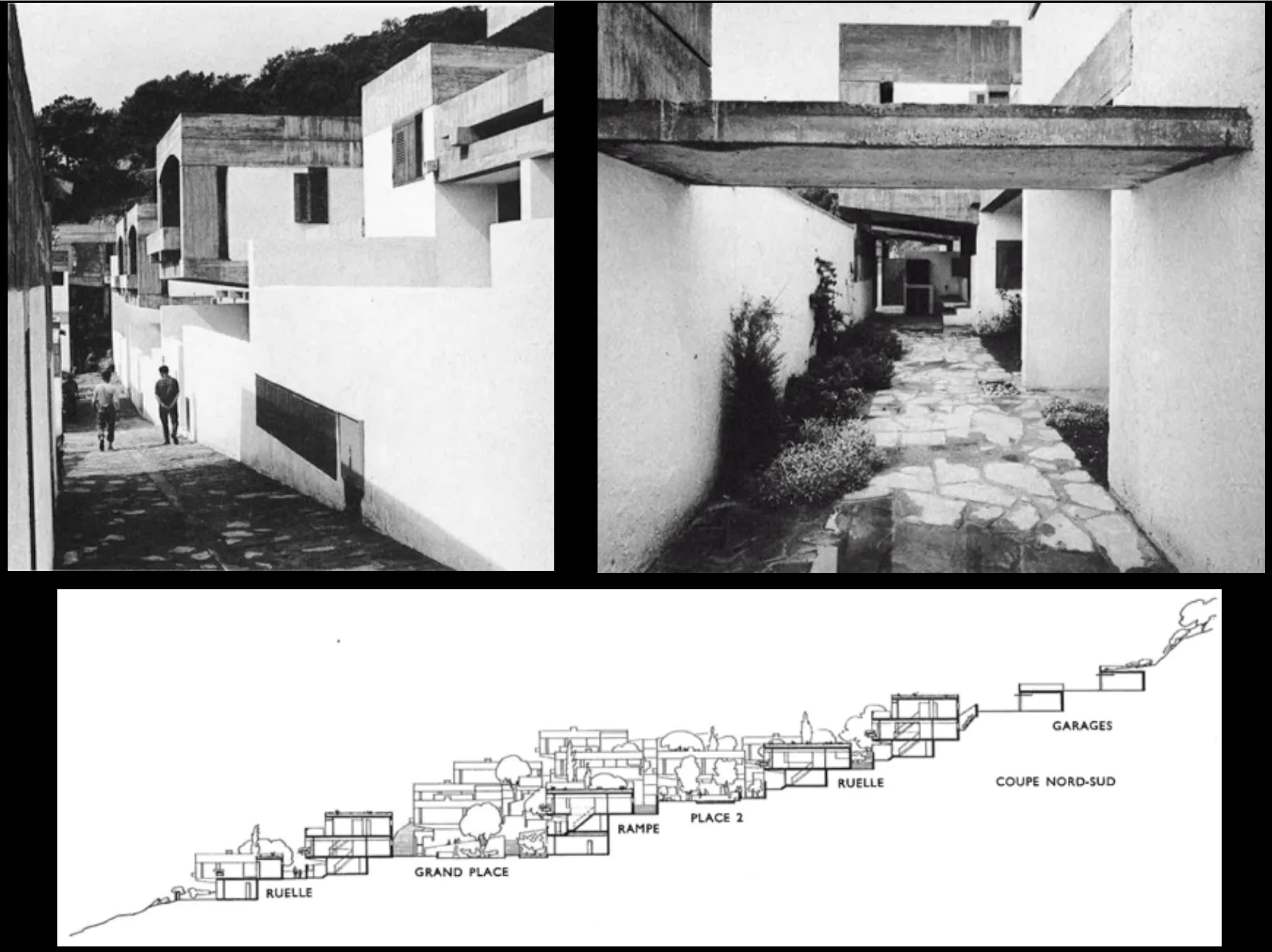

在这种背景下,新兴的观光城镇在战略上近乎成了战后住宅区的“反面”。马里奥·加维里亚认为,正是在观光新城中,我们才能看到建筑革新和都市革新。在这项研究最初的着眼点贝尼多姆,既出现了新的建筑形式,还出现了集约型城市[compact urbanity]的概念。20世纪60年代,“社会的未来将由休闲定义”的论点在法国广受讨论,特别是若弗尔·杜马泽迪尔[Joffre Dumazedier],他还提出了影响深远的“休闲文明”[civilization of leisure]的假设。彼时,休闲空间成了法国建筑的试验场,比如这些度假村(图7)。另一个例子是巴黎住宅综合体发展构想图,看起来有些古怪(图8)。

对于列斐伏尔来说,休闲空间揭示了战后空间与它的另类可能之间的矛盾。在这些基地上,“现有的生产模式同时产出了最坏的和最好的”。休闲空间既不是主流空间生产模式中的例外飞地,也不是统治阶级利益利益的简单反映。相反,它们加剧了社会总体的矛盾,揭示了社会总体内部的敌对力量。对列斐伏尔来说,休闲空间是这样一些基地:它们将现代性最卓越的许诺与最终极的异化危险凝结在了一起。

如果对马克思来说,历史重演是一场闹剧,那么对列斐伏尔来说,未来则在一场荒诞剧中到来。在观光新城镇里,超越劳动分工的身体经验与它被商品化了的形象、碎片化了的姿态杂糅在一起。身体的潜能以一种荒谬的、扭曲的、尴尬的形式呈现,成了“旅游节”的一部分,它“画出了一幅空间挪用[appropriation of space]的滑稽漫画”—列斐伏尔如是写到。因此,休闲空间的体验并不是拜物教的一个实例,相反它给人一种解放的预感,它颠覆了那个把人群分派到工作/非工作场所去的社会秩序。

图5 列斐伏尔与妻子妮科尔·贝奥兰[Nicole Beaurain]、女儿阿梅乐在西班牙加泰罗尼亚锡切斯,70年代早期。马里奥·加维里亚摄。收录于妮科尔·贝奥兰档案,法国,巴黎。

图6 上:马里奥·加维里亚摄,圣布拉斯[Gran San Blas]一景;下:马里奥·加维里亚,圣布拉斯的街道图式与日常生活都市规划

图7 梅里尔[Merlier]村,路易斯·阿海切[Louis Arretche]与蒙鲁日工作室(1958-65)。收录于《眼》[Oeil]第12期(1964),第60-67页。

图8 《当前》[Actuel]第12期(1971):“之前—之后”。

否定:作为具体的乌托邦的日常生活

休闲空间预示着对日常的新定义,“不工作”[non-work]而非生产,过度而非累积,礼物而非交易。这是一个乌托邦,却是一个“具体的乌托邦”,列斐伏尔写道,它是“否定的”,它与当前社会秩序的前提是矛盾的。更明确地说,具体的乌托邦所设想的日常超越了劳动分工,超越了交换经济,超越了作为经济管理和政治主体的主要代理者的国家。列斐伏尔认为,这种否定是一种建筑设计上的操作:“具体的乌托邦……以一个新的空间概念为目标,而这个概念只能基于建筑计划”。

列斐伏尔写道:否定的具体乌托邦异于肯定的“抽象乌托邦”。抽象的乌托邦是肯定的,意思是,它以当前的状况来推定未来。对于列斐伏尔而言,法国战后的都市规划就是这种做法的典型。他当时可能想到了1967年《巴黎竞赛画报》[Paris Match]刊登的“20年后的巴黎”。

建筑和都市规划,这两种构想空间生产的方式之间的对立是《走向一种享乐建筑》一书的论辩基础。列斐伏尔力图揭开被“遗忘和抹除”的建筑之地。在他看来,战后法国的建筑成了都市规划把“社会关系投射在地域上”的媒介。在谈论法国西南部的莫伦克斯[Mourenx]新镇时,他认为那里的建筑把工厂里的劳动分工和相应的社会等级都传播到了地方。资方住独栋,高管住高层,工人则挤在公寓里。

相比之下,列斐伏尔认为建筑的想象需要“通过思想来悬置”那些宰制建筑师的权力。他所提出的这种“悬置”[suspension]不对资本主义来说不是一个例外,更不是通过建筑的方式来抵制它。相反,它旨在标定出一个研究领域。这一做法是认知上的,不是政治性的。但它的动机是政治性的,其结果也是如此,因为一旦去掉悬置的括号,这种研究的产物——概念、图像——将重返社会实践,成为计划和“对冲计划”。

政治:建筑和共同纲领

列斐伏尔以居住来定义建筑,如果把《走向一种享乐建筑》放在20世纪70年代早期法国左翼的政治环境中解读,这一定义的政治维度就突显出来了。尤其是放在“共同纲领”[Common Program]或1972年法国共产党[PCF]和社会党[PS]结盟的背景下。这个纲领有望使左派掌权,而建筑师和规划师则被召集起来为该纲领做贡献。虽然联盟在1978年戛然而止,但它促进了法国左翼建筑师和规划师的实验。“共同纲领”针对的是解放被当下社会制约的人类潜能;用一位评论员的话来说,它要的是一种富足的社会主义,是人类自我实现的社会主义,而不是苏联模式下的积累式社会主义。

图9 莫伦克斯镇,克劳德·鲁[Claude Roux]摄,《都市规划》[Urbanisme] 75-76期 (1962),第163页。

当时有多次座谈会讨论了这些主张,包括1974年在格勒诺布尔市举行的“为了一种都市规划……”[For an urbanism…]座谈会。列斐伏尔对建筑和都市规划的区分可以被理解为一种对格勒诺布尔会议中最重要的论战的介入,其着力点是法国共产党的自治区的空间生产。“在当前的生产方式下”,这些自治区是飞地吗?在那里“数百万人的生活与主流意识形态决裂了吗”?与会者问道。还是说,在中央政府对都市设计和住房财政的种种限制下,这些自治区是“共产主义地方政府”的救命稻草?

这些问题反映了法共自治区的经验,比如在伊夫里[Ivry]。在巴黎城市群中,这个传统的共产主义自治区的更新体现为,赋予工人阶级和雇员(占该区人口的72%)在伊夫里的中心区居住和工作的“权利”。伊夫里的都市网络更新涉及住房、公共空间、商店和办公楼。它基于建筑师斯特勒妮·加尤斯戴特[Renée Gailhoustet])和她的同事让·勒诺迪[Jean Renaudie],以及当地政府和居民之间的密切合作。这种工作方式揭示了一种不同的建筑劳动组织形式,在“共同纲领”所承诺的资源到位后,这种组织形式被推广开来。

图10 让·勒诺迪,住房、商铺、办公楼建筑群“珍妮之斧”[Jeanne Hachette],塞纳河畔伊夫里(1969-75),卢卡斯·施塔内克摄(2008)

让·勒诺迪解释了这个计划的形式原则:相互重叠的住所及居民们交汇的视野,会促进居民交往和集体活动。列斐伏尔在1984年的文章中指出,依夫里的建筑旨在避免某个建筑物的孤立。与孤立相反,这里的建筑让人们把居住想象为“多个层面的连接,从公寓到都市区域通通连起来”。列斐伏尔就这样重新诠释了“城市权利”:超越在20世纪60年代围绕福利国家而进行的斗争,走向“居住权”和“都市生活”。

唯物主义:建筑与享乐

列斐伏尔对孤立的建筑物的批评,在1968年后的法国转变成许多建筑实验。这样的实验包括乌托邦小组[Utopie group]的膨胀结构。更为激进的尝试意在把建筑消融在一种瞬时的享乐中,这一转瞬即逝的情境和社会能量流来自学研与机构培育中心[Centre d’études,recherches,et formation institutionelles,CERFI],它在1968之后倡议心理诊疗所和教育机构的实验性组织方式。其他值得注意的例子还有里卡多·博菲利导演的电影《精神分裂》[Esquizo],当时里卡多·博菲利与列斐伏尔过从甚密,电影详细阐述了靠身体来生产空间。

与列斐伏尔的想法一样,这些实验也把建筑理解为空间生产的节奏连续体的一部分,它始于身体。列斐伏尔力图分析这种节奏的连续体:“在任何地方,只要场所、时间以及能量的消耗相互作用着,那里就有节奏。”从20世纪60年代起,列斐伏尔就开始节奏分析的工作,由此空间生产在理论上可以被视为一种律动,无论它是周期的或线性的、重复的或差异化的、单一的或聚合的节奏。

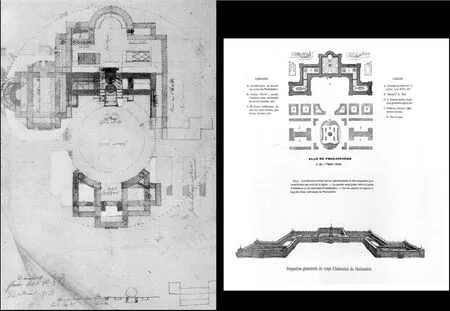

图11 左:夏尔·傅立叶,法伦斯泰尔草图,取自安东尼·维德勒[Anthony Vidler]撰,“放荡的疯人院:萨德、傅立叶和勒杜”[Asylums of Libertinage:Sade,Fourier,Ledoux],载《莲》[Lotus International],44卷(1984)

列斐伏尔在《节奏分析》[Rhythmanalysis]中写到:“用身体来思考,不要抽象地想,要在生活的时间性中思考”。这也是他在巴黎郊区紧邻棚户区的楠泰尔[Nanterre]大学里分析1968年“五月风暴”的起源时的思路。当时,列斐伏尔是楠泰尔的教授,他认为校园不仅是“五月风暴”的基地,更是运动的靶子。从节奏分析的角度看,楠泰尔的起义针对着校园空间布局所造成的分隔,这种空间布局导致了活生生的矛盾:工作、住宿和休闲之间的矛盾,私人空间与公共空间之间的矛盾,男女学生之间的矛盾。

在楠泰尔,这些矛盾爆发出来。正是在这种背景下,“快乐”一词,即法语的“jouissance”,被引入了列斐伏尔的空间思考之中。享乐一词并非有着清晰定义的技术性概念,在整个文本里也没有一贯的用法,它被用来拓开一个宽阔的研究格局。

在列斐伏尔的文本中,享乐代表着僭越、耗费和过度。在《走向一种享乐建筑》中,他再次讨论了一系列有可能是享乐建筑或空间的案例。让我以其中一例来结束今天的演讲:19世纪初期的“乌托邦”社会主义者夏尔·傅立叶[Charles Fourier]笔下的法伦斯泰尔[phalanstery]。傅立叶将法伦斯泰尔设想为能容纳1620位居民的建筑物和未来社会的节点。在这样的愿景中,建筑是感官、形式、话语、身体和观念的集合。在傅立叶看来,法伦斯泰尔的基础是不同人、不同激情的结合,这能产生新的爱和劳动的关系。

在访谈中,列斐伏尔反对19世纪中期以来就在法国左翼中盛行的禁欲主义。与此相反,他认为傅立叶是一位奢靡的思想家。在列斐伏尔的概念地图上,奢靡不是炫富的消费,而是集体性的奢欲。集体奢靡的概念是列斐伏尔在想象和讨论《走向一种享乐建筑》中提及的集体空间的“公分母”。在他的解读中,社会空间更像是奢侈品而非消费品。与消费品不同,社会空间不会在使用过程中被耗尽,相反,它的使用价值会越用越大。越是激烈地、出奇地、难以预料地使用它,社交空间就越发让人心动。

综上,列斐伏尔对傅立叶关于集体奢靡的观念的解读,可以被看作他发挥建筑想象的一个例子。这也符合我前面提到的三个方面。首先,它是否定性的,因为它驳斥了对日常生活的基本划分,尤其驳斥了列斐伏尔认为最要紧的工作和非工作之间的划分。其次,它是政治性的,在最宽泛的意义上,任何政治计划对列斐伏尔来说都得改变日常。而放在更具体的脉络中,它还充实了富足的社会主义这个提法。第三,它始于身体和身体节奏,并把身体向着一种建筑的想象拓展开来,建筑在这里成了感性、智性的愉悦的集合。列斐伏尔认为,要思考一般意义上的都市化,就得从这样的建筑想象出发。这的确是一个值得为之付出的计划。

——列斐伏尔《日常生活批判》第三卷解读

——解读列斐伏尔《日常生活批判》