智能城市时代的马克思主义问题域从列斐伏尔到斯蒂格勒*

刘怀玉 鲁 宝

上世纪60年代末,列斐伏尔以战后法国社会剧烈变革为蓝本,预见到我们即将进入一个智能化的都市社会。继列斐伏尔之后,在新世纪之交,包括贝尔纳·斯蒂格勒以及奈格里在内的一系列西方著名学者指出,马克思当年在《大纲》中预言的工业生产力的“普遍智力化”之可能性在今天已经发展为“完全自动化的资本主义”[Full Automatization Capitalism]。1Bernard Stiegler,Automatic Society,vol.1,The Future of Work,Polity,2016.在此背景下,自动化或者智能化城市已经成为我们必须思考的、突出的理论与社会实践问题。在智能城市[Intelligence City]2本文之所以没有使用通用的英语概念smart city,原因在于:第一,“智慧城市”的说法并不准确,而且城市并未发展到犹如人类一般智慧的地步,有夸大其词之嫌;第二,列斐伏尔与斯蒂格勒都是在马克思《大纲》中讨论的“一般智力”[general intelligence]的意义上来看待技术与知识在当代城市化中的作用的。换句话来说就是,人类的知识与一般智力已经城市化空间化了,在互联网、物联网、大数据、云计算以及算法治理的条件下,一般智力已经通过智能技术而与城市化融合变成了固定资本了。时代,马克思主义如何可能与何为?马克思主义的社会理想如何可能与何为?斯蒂格勒认为,列斐伏尔当年已经提到了这一问题并且为我们今天的思考提供了一个前瞻性的洞见和未来想象。由此我们认为,从马克思对资本主义工厂生产的科学化、机器自动化的批判性考察到列斐伏尔“完全的都市化社会”的智能化管理之辩证想象与预见,再到今天斯蒂格勒所说的“完全自动化社会”的实现,这可能为我们打开了一条重要的富有探索性意义思想道路:“马克思主义哲学今天为何与如何是一种智能城市时代的批判理论”?我们或许能够从列斐伏尔与斯蒂格勒的著作中汲取一些批判性的思想资源和有益的理论启示。

一 “完全都市化”的潜能:列斐伏尔对都市社会的辩证想象

列斐伏尔在其漫长的一生(1901—1991)中写出了数量众多且主题多变的著作,也就是说有其鲜明的周期性。按照著名传记作家雷米·埃斯[Remi Hess]的说法,3参看埃斯为《空间的生产》一书法文第四版写的序言:“列斐伏尔和空间思想”,载Henri Lefebvre,La Production de l’espace,Anthropos,2000,pp. viii-ix.就是在列斐伏尔于巴黎十大(楠泰尔大学)工作这七年间(1967—1974)这七年间集中研究了空间与城市问题,为此先后写下六本书:《论城市的权利》(1968)、《从乡村到都市》(1970)、《都市革命》(1970)、《马克思主义思想与城市》(1972)、《空间与政治》(即《论城市的权利》的第二卷)(1973),以及最后集大成者《空间的生产》(1974),从而成为当之无愧的城市马克思主义奠基人。而正是在《都市革命》一书中他提出了关于我们已经进入“完全都市化社会”这样一个颠覆性的假设。传统马克思主义通过对资本主义生产方式内在结构及其矛盾的辩证分析及其历史局限性的批判,提出了研究资本主义社会与城市问题的根本方法。马克思与恩格斯曾经指出,城市与乡村的分工是人类社会最大的劳动分工之一,城市战胜乡村之历史是文明战胜野蛮的历史,同时城市本身又是工业资本主义文明得以孕育和建立的环境前提。传统马克思主义认为工业化是现代社会的主导者,城市仅仅是工业化资本主义线性发展的结果与附属物,但是列斐伏尔毫不客气地指出,马克思和恩格斯远远没有预料到像今天这样,“城市的生产是工业生产的目标、对象和意义”。4Henri Lefebvre,Writings on Cities,Eleonore Kofman and Elizabeth Lebas (eds.),Wiley-Blackwell,1996,pp. 65-130.20世纪70年代的都市革命已经突破了传统工业革命的框架。当然,与此同时他也承认,工业革命与都市革命是同一个世界剧变过程中的两个方面,是世界性革命的辩证统一体的两个要素。虽然第二个方面已经成为矛盾的主要方面,但这并不意味着第一个方面不再重要。并且现代世界进入都市化社会时代,也并不意味着都市社会可以轻松解决工业社会所遗留的问题。“它仅仅意味,如果一个高度工业化社会,不能通过某种转换来解决问题进而对都市总问题式做出回应,它将会陷入一片混乱之中。”5[法]亨利·列斐伏尔著,刘怀玉、张笑夷、郑劲超译,《都市革命》,首都师范大学出版社,2018年,第164—165页。也就是说,如果不以一种都市社会问题战略作为指导,工业社会问题便不可能得到解决。在列斐伏尔看来,传统的马克思主义对城市的解释和看法不一定完全符合今天的社会历史条件,根据传统的农业社会与工业社会构想也无法理解都市社会。6同注5,第112页。在近代之前,城市作为自然与农业世界的从属与边缘而存在,但自从资本主义社会以来,正像马克思所说的原来是工业作为农业的一个部门,现在情况颠倒为农业成为工业的一个部门,土地完全从属于城市。在此意义上,完全的都市化取代工业化问题框架而成为城市时代马克思主义的新的“人体”,而传统马克思主义所谓的工业化劳动生产过程理论则无疑成为“猴体”了。7刘怀玉撰,〈社会主义如何让人栖居于现代都市?——列斐伏尔《都市革命》一书再读〉,载《马克思主义与现实》,2017年第一期,第104—115页。尤其是随着资本主义城市化的急速发展以及城市社会运动迅速向世界各个地区的蔓延,工人阶级的斗争主阵地从工厂转换到了城市空间之中,快速发展的、扩张的都市化世界和资本的、更加复杂的空间生产网络要求西方激进左派从理论上予以回应。曾经着眼于工厂阶级斗争形式的马克思主义革命策略受到了挑战与质疑,西方马克思主义出现了“再现/理论危机”。如果说传统马克思主义仍旧局限在工业化与资本主义工厂劳动生产范式下思考城市问题的话,那么列斐伏尔则试图更新甚至超脱主导了资本主义历史两个世纪的资本主义工业化问题框架,从而走向对都市化总问题框架的研究和分析。

在列斐伏尔看来,随着工业化的飞速发展以及科学技术的巨大进步,工业社会将会被都市社会所取代。都市社会作为批判性的空间区域发生了“双重的颠倒”:“工业化从属于都市化”以及“国家整体从属于都市和都市从属于栖居”,8同注5,第112页。即“都市的首要性与栖居的优先性”,“一直并不认为是重要的栖居现在变成了本质性的层次”。9同注5,第101页。列斐伏尔试图深入到工业实践与都市实践之中批判性地考察资本主义的“城规主义”(下详述)意识形态,认为城市规划是资本主义空间化生产方式的一部分,也是政治统治战略与意识形态。同时列斐伏尔也指出城市与社会空间成为了当代资本主义转移积累危机实现剩余价值的新场域,资本主义已经实现了从19世纪空间中的物(商品)的生产转移到对空间本身的占有与再生产。由此列斐伏尔充分发展出一门“空间生产的知识”,这一理论既是对空间资本化的诸种社会生产实践活动的理论分析与批判表达,同时又为批判资本主义城市生活危机以及全球空间生产扩张的不平衡发展的矛盾提供了必要的方法论基础,最终以都市社会的辩证想象为我们提供了替代性的革命政治方案。

如果说马克思的主要著作的核心任务是对资本与劳动、主体与客体颠倒的世界的揭露以及对矫正它所做出的尝试,也就是使它重新“用脚立地”,那么列斐伏尔则意图为颠覆世界的使命增加一些新的因素,就是通过都市革命、都市社会规划补充甚至替代马克思主义关于工业革命的理想。10同注5,第112—113页。社会的完全都市化标志着一个关键的转折点,预示了社会向一种超越工业化社会局限性的全球新文明形态的转变。11同注5,第192—193页。《都市革命》一书并不是字面上或者它所诞生时代的街头游行暴动意义上直观现象的革命,而是意味着人类新的历史阶段与生活方式想象的革命。故此有人高度称赞说,列斐伏尔是20世纪第一个把都市想象为一个浓缩的全球或世界,同时把世界想象为同一座都市的人,“这是一个全新的开端”12Rob Shields,Lefebvre,Love and Struggle:Spatial Dialectics,Routledge,1999 ,p.141.。

(一)“城规主义”与都市幻象的批判

把世界当成一件艺术品来创造,这种文化冲动由来已久。但把城市当作一件艺术品兼产品来设计与打造,这是20世纪现代主义的产物。城规主义[urbanism]13“Urbanism”有多种翻译方法,例如有人翻译为都市主义、都市规划、都市设计、都市化,但是根据列斐伏尔在《都市革命》一书中的批判性释义,笔者认为翻译为“城规主义”更符合列斐伏尔所要表达的批判意蕴。长久以来被人们视为一种客观的社会实践,然而其本质上是意识形态的(特别是艺术的)、科学的与技术的综合体。20世纪30年代在建筑学、地理学、都市规划与绘画艺术领域,尤其是在建筑学和地理学中产生了具有实证主义科学化倾向的城规主义,在后者看来都市空间主是客观的、中立的一种社会容器;在前者即建筑学领域以柯布西耶的干预主义、“泰勒主义”空间观为代表,在建筑规划上表现为对现有的空间秩序进行积极改造和干预。14冯雷撰,〈当代空间批判理论的四个主题——对后现代空间论的批判性重构〉,载《中国社会科学》,2008年第3期,第40—51页。柯布西耶认为,只要我们在情感与思想中抹除了关于住房的固定化的观念,“我们批判地和客观地看这个问题,我们就会认识到,住宅是工具。”15[法]勒·柯布西耶著、陈志华译,《走向新建筑》,陕西师范大学出版社,2004年,第201—202页。海德格尔在上个世纪五十年代也明确反对柯布西耶的城规主义,在海德格尔看来,现代的筑造技术座架[Gestell]了空间,功能主义的技术组织对人与自然的促逼、摆置和订造导致四重整体关系的毁灭。在人类对空间(场所)的干预中自身变成了被动的存在者,把任何事物都变成了他者而非本己的存在物。致使在追求存在者时却远离了存在本身,回到存在本身就成了海德格尔拯救现代性、走出技术控制的必由之路。

列斐伏尔虽然赞同柯布西耶把城市空间看成一种手段和工具,但是他又指认空间溢出了工具性的范畴。他认为柯布西耶的建筑学致力于创造出一个技术化、科学化和知识化的空间表象,格罗皮乌斯、柯布西耶为代表的建筑师让形式、功能和结构一同主宰整个空间。然而列斐伏尔恰恰要证明规划师、建筑师们的这种城市空间生产是一种意识形态的,后者在按照所谓的“建筑革命”的规划技术与知识去指导建筑设计的时候,恰恰忽略了知识与权力之间显而易见的联系。这种知识的霸权性20世纪初已经由葛兰西揭露出来,列斐伏尔使之都市化空间化了。“空间不是一个被意识形态或者政治扭曲了的科学对象,它一直都是政治性的、战略性的,完全充斥着意识形态的表现。”16[法]亨利·列斐伏尔著、李春译,《空间与政治》,上海人民出版社,2015年,第37页。列斐伏尔总结了三种城规主义:一是古典的乌托邦式的人道主义,主张抽象的乌托邦;第二种是开发商设计与推销的符号化的生活风格;第三种是国家与技术官僚支配下的机器运转过程。让我们深陷入其中不能自拔的都市幻象中,其与阶级的幻象、哲学体系的幻象与国家的幻象密不可分。“城规主义是一种面具与工具,它是9种国家与政治行动的面具、一种利益的工具,即在战略与社会逻辑范围内被掩饰的工具”。17同注5,第206页。在其人道主义与技术决定论的善良愿望外观之下,城规主义“掩盖了资本主义的策略,即控制空间,为扼制利润率下降而斗争”18同注5,第178页。。欲摆脱都市幻象就必须明白空间的生产已经成为今天世界占统治地位的现实力量。世界性的总体性的社会空间生产将城市与空间纳入剩余价值的生产中,其本身已经成为生产力与生产关系社会化具体化的道路。马克思当年在《共产党宣言》中预言的全球化的空间生产与扩张与城市内部空间的资本的殖民化构成了资本主义得以幸存的关键。甚至,在列斐伏尔看来,如今的诸种城规主义与空间科学探索成为了一种“技术的乌托邦”,“一种计算机模拟”,并且成为了与生产方式融合为一体的“空间生产知识”。19Henri Lefebvre,The Production of Space,Trans. by Donald Nicholson-Smith,Blackwell Ltd,1991,pp. 8-9.

(二)“空间的生产”之知识论批判

世界的“完全都市化”是列斐伏尔未来社会观的核心问题式,而“空间的生产”则是破解都市社会总问题的钥匙。“空间的生产”的过程不仅仅是霸权再造的过程,即把生活空间的情感、符号、象征整合到构想的空间中与意识形态建构的抽象空间之中,而且是资本主义通过空间生产而缓解转移资本积累危机,抵制利润率下降,进而实现资本主义生产关系再生产的最为重要的途径,后一面更为重要。列斐伏尔邀请我们把霸权与资本以及资本主义的空间生产密切联系起来。空间生产过程中的中心性、矛盾性的竞技场是日常生活这个舞台,日常生活空间被商品化、国家与技术官僚的工具性知识的线性重复节奏所统治。自然空间与社会实践空间都被同质化为精神性空间。在列斐伏尔看来,这就是康德主义的空间观,它远离了社会实践经验特别是日常生活与身体。这种空间哲学观念的影响首先体现在自然科学中对数学模型的广泛使用,这种康德主义的空间观念与方法是典型地把空间抽象化主观化的做法,体现在社会理论中就表现为把空间物神化(拜物教化)为纯粹的认识论范畴,将社会关系瓦解而沦为一种精神空间。与此相类似的是,拉康的心理空间的分析,列斐伏尔认为包括弗洛伊德主义与结构主义在内的法国思想家们处于试图建立逻辑化的社会理论模型,同时也接受了数理逻辑的认识论观念,陷入了与社会实践脱节的摇摆不定的状态。换句话说后天的人与自然的物质变换的空间生产过程被等同于先天的数学概念,而且抽象的数理逻辑空间被当作一种究其本性来说是自然的、永恒的东西,以至于资产阶级社会会永远维护它自身的合理规范性。海德格尔的座架概念对列斐伏尔的影响在后者批判抽象空间生产中使用的技术合理性的还原论批判中显露无疑,通过这一生产过程抽象的再现侵入了生命体验。20Ibid.,1991,p. 334.然而,列斐伏尔利用海德格尔所说的再现的社会权力去反对教条马克思主义的物质还原论,同时他利用资本本身的逻辑来反对海德格尔的唯心主义,而不是盲目崇拜“技术”,资本才是技术统治自然和人类本身的背后的驱动力量。21Ibid.,1991,p. 343.因此,抽象空间被列斐伏尔理解为一种具体的历史过程,在其中资本积累和技术合理性直接辩证地交织在一起。

大约与此同时,在1976年到1978年间,列斐伏尔写作了四卷本的《论国家》,具体解释了资本主义是怎样通过空间生产得以幸存以及为什么会幸存下来的。22列斐伏尔在1976-1978年间出版了四卷本的《论国家》,是列斐伏尔思考和分析现代国家问题的至高点。其实在1960年代列斐伏尔就已经写文章讨论了马克思、恩格斯以及列宁等人的国家与政治思想,在《总和与剩余》、《现代性导论》中对黑格尔与马克思对国家与市民社会的关系有所讨论。在《马克思的社会学》一书中则着重阐释了马克思的国家理论并且认为国家理论是马克思的批判资本主义的至高点。而在《爆炸:马克思主义与法国革命》、《资本主义的幸存》关于国家的讨论渐渐地包含了重要的空间维度,而在《空间的生产》一书中则将空间作为资本主义抽象空间生产的重要组织者,《论国家》是列斐伏尔讨论国家理论、国家的历史发展、现代世界的国家、国家生产方式以及国家空间与世界化等等问题的集大成之作。是列斐伏尔对马克思主义政治经济学批判以及国家政治思想的当代系统发展。在《论国家》中,列斐伏尔花费了很大的笔墨考察了国家生产方式在保证资本积累的连续性的历史制度,即社会区域基础结构的生产和持续修复之上的作用。在他的分析中,国家机构在生产、管理、以及资本主义空间(例如工厂、工业农场、住宅房地产、商业区、郊区、大都市整体基础设施、道路桥梁隧道运输设施、铁路网、高速公路、航空运输、公共设施系统和诸多技术制度和用于交流和监控等的技术设施等等)的再生产中发挥着核心作用。尤其是国家在工业生产、集体消费、商品流通、交通运输、信息规划等规模工程大、投资周期长的诸多领域具有无与伦比的重要作用。这就给予它在资本主义空间性的生产方面一个特权的地位。就像他强调的那样,“只有国家能够担负其在‘巨大的尺度上’管理空间的任务”。23Henri Lefebvre,State,Space,World:Selected Essays,edited by N. Brenner and S.Elden,University of Minnesota Press,2009,pp. 131-132.在〈评一种新国家形式〉一文中,列斐伏尔列出了国家生产方式在保护和促进资本主义增长方面的作用:(1)管理能源,电力、煤炭、石油、水资源以及核能源,国家对它们的控制逐渐制度化,其实质是对空间的压抑性分割;(2)对电脑和信息技术的控制,计算机科学或远程信息处理,人类进入透明社会;24通过对西蒙·诺拉和阿兰·明克的《社会的电脑化》(1978)一书的解释,列斐伏尔解释了信息技术成为资本主义国家权力管理和监控整个日常生活的蔓延性武器。这表达了列斐伏尔对法国的福特主义系统蔓延的担忧。在当代全球新自由主义时代信息技术的更新代表着国家监控和压迫的延伸(可参看卡斯特《网络社会的崛起》三部曲)。在此,列斐伏尔是直接继承了早期哈贝马斯以及法兰克福学派的批判理论对技术与工具合理性的直接批判。(3)国家向世界市场的扩张,国家利用跨国公司控制着地域性市场和超国家的市场。25Henri Lefebvre.State,Space,World:Selected Essays,pp. 132-133.

(三)“可能-不可能”的具体乌托邦:都市社会的辩证想象

对于列斐伏尔而言,“都市革命”与其说是指替代工业时代的一个未来的历史阶段,而毋宁说是他的一种乌托邦,这就是从左派的立场出发来思考揭露都市社会所潜存的可能性。列斐伏尔是意图把城市革命、城市权利与差异权利辩证统一地结合起来,这正是他的空间政治学的一个基本贡献。所谓空间的政治就是超越由于资本主义抽象空间机制,包括商品化、技术化、消费化、城市规划设计、国家生产方式以及全球化对地方的粗暴压制所导致的同质化、碎片化、等级化等日常生活异化症状,恢复日常生活自身的节奏与差异权利。通过城市革命、城市权利的政治斗争,通过一种差异化的政治想象与美学,列斐伏尔认为某种关键的“批判性领域”进入了我们的视野,它就是作为整体的、完全的都市化现象,一种未来的都市社会,从而使得空间政治成为一种基于可能与不可能的空间现实的具体乌托邦。

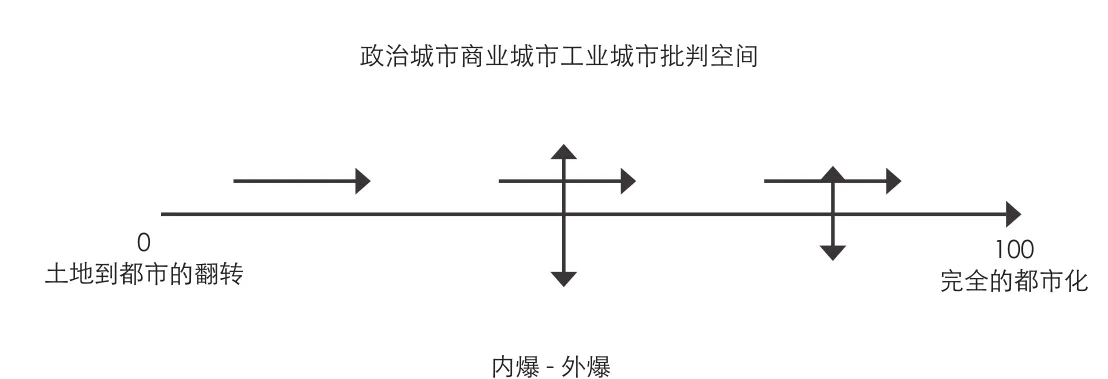

于是,列斐伏尔对城市与社会历史形态重新进行了空间化图绘,他在《都市革命》一书中提出了一个再现都市化程度的方案,建立了一个从0度到100度的分数轴线,从左到右代表着都市化的程度,从完全的非都市化到完全的都市化的过程。0作为起点,这是纯粹的自然,自然的要素慢慢减少,右边一端是过程的完成和实现。当然两端都不可能真实地存在于现实之中,它们只是作为一种虚拟的对历史发展过程的测绘,有着重要的参考意义。虽然是武断地划分的时间分期,也没有实际的对自然以及历史实践的经验认识,但是这里最关键的一点是:在列斐伏尔眼中,这个轴线既是空间轴,又是时间轴:说是空间,是因为历史过程发生扩展是在空间中变化的;说其是时间,是因为在时间的发展中,当初最微小的方面后来在实践与历史当中逐渐成为了主导。埃尔登认为:“尽管列斐伏尔建立了一个从0到100的百分比数轴,但是这并不是一种狭隘的线性的城市历史的进步过程,它有助于我们理解古代是如何从城镇走向中世纪,又从中世纪走向商业城市,以及工业城市是如何从商业城市中诞生的。”26Stuart Elden,“Understanding Henri Lefebvre:Theory and the Possible”,Understanding Henri Lefebvre:theory and the possible. Continuum,2004. p.130.

列斐伏尔把这一进程勾勒如下:

都市集中化,农村人口外流,都市组织的扩张,土地完全从属于都市

这一观点并非仅仅是一种理论假设,而是列斐伏尔对乡村社会学和都市社会学的几十年经验研究的理论的概括和总结,与其说它是一个自由漂浮的或者无穷无尽的开放的计划,不如说它是利用可能-不可能性与当前时代其他的乌托邦都市思想的批判性对话,它也是紧紧立足于对日常生活的长期批判以及与都市规划师和建筑师等等交流经验的结果。27David Pinder,“Reconstituting the possible:Lefebvre,Utopia and the Urban Question”,International Journal of Urban & Regional Research,2015,39(1),pp. 28—45.在研究了乡村社会十年之后,列斐伏尔更加关心的是如何通过一种彻底开放的、从现在的社会历史过程出发,打开更美好的未来的可能性图景——差异性的都市生活与空间。列斐伏尔的空间乌托邦与传统的乌托邦不同就在于后者是脱离现在的社会历史条件直接憧憬和跳入未来,而列斐伏尔则是基于现在的社会都市发展条件而言的。列斐伏尔提出的都市社会以及可能-不可能的乌托邦想象激励了后来诸多的批判都市理论研究者对资本主义的都市过程、都市重构以及都市危机的分析,让人们相信并努力去践行:一个更加充满正义、民主和解放的都市空间与生活方式是可能的。28Ibid.实际上,列斐伏尔提供了新的替代性的革命以及建设方案,重构那些实际上可能的乌托邦视角,包括都市革命、城市权利以及完全的都市化。

二 自动化社会与智能城市:斯蒂格勒对列斐伏尔城市理论的当代阐释

列斐伏尔的马克思主义的城市分析形成了一股蔚为大观的都市马克思主义潮流,29Andy Merrifield,Metromarxism:A Marxist Tales of the City,Routledge,2002.同时也在当代西方激进左翼诸如安东尼奥·奈格里、迈克尔·哈特、保罗·维尔诺、贝尔纳·斯蒂格勒等人那里产生了诸多思想反应。法国技术哲学家斯蒂格勒认为,列斐伏尔在半个世纪以前假设的完全都市化已经从潜在的、虚拟的对象逐渐变成了社会现实,成为了当代资本主义知识智能普遍化的突出形式之一,这一实现是得益于全球资本主义信息化数字化智能化技术的城市化应用与发展。斯蒂格勒的技术哲学批判与列斐伏尔的城市问题视野在当代智能城市问题上叠加交汇了。如果说列斐伏尔试图以都市社会问题域更新马克思与恩格斯的工业城市问题域,那么斯蒂格勒则尝试在当代数码资本主义技术条件下进一步推进列斐伏尔的都市社会与城市权利政治哲学批判,提出了“完全自动化社会”与智能城市问题。总体上来看,首先,斯蒂格勒继承了列斐伏尔的城规主义批判与城市权利论,提出算法时代的数码资本主义的城市技术统治批判,算法治理[algorithmic governmentality]被斯蒂格勒视为智能城市时代空间生产的权力技术机制。其次,科学知识的外化与固定资本化过程意味着无产阶级知识的丧失的过程。这也是全球性的高速和大规模的毁灭过程,自动化与数据化的控制建立了一种结构性和不可持续性的熵[entropic]的剧增。30[法]贝尔纳·斯蒂格勒著,许煜、陆兴华译,《人类纪里的艺术》,重庆大学出版社,2016年,第178—179页。最后,斯蒂格勒认为必须把城市视为人类自身的体外化[exosomatization]有机器官和作品,而不是“增长的机器”。这大概接近于马克思当年所说的,自动化机器已经成为人类生活的直接器官。他提出一种反对资本主义私有财产权的“贡献型城市经济”能够逆转熵增,从而重新树立居民对城市的权利,实现“去(非)自动化”的新形式的城市和城市性知识,也就是我们所说的智能城市。而斯蒂格勒力图寻求一种“去自动化”、“负熵化”的“逆人类纪”的可能性。

自动化社会:智能城市的潜在与实现

第一,列斐伏尔已经预见到了都市中心智能化的未来趋势。在某种程度上我们可以认为,列斐伏尔已经预见到了信息技术时代的都市化社会的知识化、信息化、智能化的可能性,但是由于那时第三次工业革命也就是信息技术革命才刚刚凸显,列斐伏尔并未实现对智能城市问题的系统性的阐述。对列斐伏尔来说,都市化是在时间与空间中的一个复杂过程,这个过程会改变社会的方方面面,直至达到覆盖整个星球的程度。这种现象被列斐伏尔概括为“内爆-外爆”[implosion-explosion]的过程,它形成了一种支撑都市生活方式的经济和物质基础,同时又把郊区、农村等大片的区域包容进来。这是一个物质关系的整体系统,也是一个价值的整体系统,形成了世界规模的都市网络[urbanfabric]。31同注5,第16—17页。.在1972年出版的《马克思主义思想与城市》一书中,列斐伏尔已经对马克思《1857-1858年经济学手稿》中论及的工人对机器的形式从属与实质从属展开了讨论,并且明确指出:社会知识以及一般智力成为了直接生产力,因此社会生活过程的条件已经“沦落到由知识来控制”,自动化机器已经成为“社会实践的直接的器官”。32Henri Lefebvre,Marxist Thought and the City,Trans. by Robert Bononno,University of Minnesota Press,2016,pp. 55-56.最终知识技能和一般智力成为资本的内在属性了。33《马克思恩格斯全集》第31卷,人民出版社,1998年,第92—93页。列斐伏尔认为随着工业革命的“第三代化”[tertiarisation]34Henri Lefebvre,The Production of Space,p. 390.以及资本主义的商品生产转向对空间本身的生产和再生产,机器以及自动化设备从工厂扩展到了街道、日常生活以及都市之中甚至侵入人的智力本身之中。35Henri Lefebvre,Marxist Thought and the City,pp. 57-58.这种新的劳动生产技术的革命性扩张性变迁导致“都市中心倾向于接管生产过程中的所有智能化的方面”。36Henri Lefebvre,The Production of Space,p. 390.因此,列斐伏尔认为资本主义的“城市成为了一个巨大的机器,一个自动机械。”37Ibid.,p. 345.类似的看法还有:“我们的房屋会变成可以从各个角度透视的,通过能量流以各种各样的途径使用与消耗尽:水、气、电、电话线、收音机和电视信号,如此等等。它的不可移动的画面将被一组完全动态的画面所取代,被一束进进出出的导管所取代……类似的观察还可以用到有关一整条街道、一条输送导管所组成的网络上面……或者与整个城市有关”。参看Henri Lefebvre,The Production of Space,p. 93.

第二,斯蒂格勒认为智能城市的前提是自动化社会的建立。斯蒂格勒在其新书《自动化社会:未来的工作》中指出,如果说马克思对自动化机器体的讨论还只是停留在工业革命时代由资本家管理的工厂的劳动生产过程之中,那么由于第三次、第四次工业科技革命的飞速发展,机器的自动化体系已经从局限在工厂中的劳动生产过程逐渐扩展到了整个社会空间之中。在19世纪工业革命时期,资产阶级按照工业劳动技术去规划设计城市空间,由此引发了19世纪的工业城市革命。那么在20世纪后半叶信息技术革命的条件下,城市则被塑造成为超工业城市,以至于将这一过程定义为工业城市革命不再可能,而是由完全自动化的超工业塑造的新智能城市革命。与奈格里、维尔诺那种仍旧将后福特主义这种技术性的劳动组织方式和统治方式的完全自动化想象为整个未来社会的基本存在形态不同,列斐伏尔与斯蒂格勒都反对把城市空间视为某种纯粹量化的工厂化或者技术化的企业主义单元。

不过,斯蒂格勒认为,列斐伏尔的批判性构思仍旧是在福特-凯恩斯式的组织化资本主义条件下得出的结论。我们知道福柯曾经提出了人口的空间分配技术之规训社会,而德勒兹则认为当代大都市空间正从规训社会向控制社会转变:权力不再是通过规训装置来运行,而是通过控制的计算机网络。在规训社会之后,控制社会随之而到来了。38Gilles Deleuze,“Postscript on Control Societies”,Negotiations,Columbia University Press,1995.控制社会是一种流动性的空间,或者更像是“智能空间”。39Antonio Negri,From the Factory to the Metropolis:Essays,Volume 2,Edited by Federico Tomasello,Trans. by Ed Emery,Polity Press,2018,pp. 68-69.斯蒂格勒认为自1993以来新的全球技术网络体系与基础设施已经建立起来,流动性、数字化的第三持存构成了自动化社会的基础设施和经济动力。在后现代的流动性、信息化、网络化、大数据智能化时代,城市空间的生产表现出了更加“智能化体系化无限完美化”的观念。

那么,所谓的“自动化社会”?其实质是现代资本主义通过大数据以及算法治理实现了电子网络基础设施向整个社会空间的扩张,通过完全集成化的物联网、超控环境以及各种智能化的传感器的应用,基本实现了对地球周围环境、城市空间与家庭空间的自动化管理,完全自动化的社会已经成为现实。40Bernard Stiegler,Automatic Society,p.108.当然,斯蒂格勒之所以提出“自动化的社会”,是因为资本主义数字经济与信息技术的发展达到了一个很高的阶段:“随着互联网协议第六代标准建立,网线将被更深入地嵌入到物联网中,它将构成‘智能城市’的基础设施,并迅速成为普遍现象。更重要的是,在未来十年,数字集成将导致所有经济部门的自动化的普遍化。”41Ibid.,pp. 93-94.

三 结语:智能城市时代的马克思主义何以可能?

从列斐伏尔到斯蒂格勒的理论旅程不禁会提出一种反思:“马克思主义哲学今天为何与如何是一种智能城市时代的批判理论”?通过对列斐伏尔与斯蒂格勒的理论审视,我们可以认为所谓的智能城市,其实质就是马克思所说的一般智力或者知识智力的普遍化与列斐伏尔所谓的完全的都市化的一种结合,也就是自动化与城市化的融合。列斐伏尔的完全都市化与资本的空间生产论主要侧重于资本主义社会关系的生产与再生产,所以列斐伏尔把人类历史理解为从乡村到城市再到都市社会的原因所在。而斯蒂格勒是一位技术批判哲学家,他对于人类社会发展史的叙事主要是从人类的技术工具史,即人类器官的不断外在化的技术发展史,于是乎斯蒂格勒将社会的进步理解为从原始社会的石器工具到机械机器再到人类智能技术的熵化过程,人类社会的再生产就是通过不断地技术化与体外化实现的。所以,离开了列斐伏尔的完全的、都市化的空间生产的经典命题我们无法理解今天所谓的智能城市的现实,因为马克思所言谈的世界市场的空间生产和扩张彻底实现才可能诞生世界性城市,而只有达到列斐伏尔所说的整个社会的完全都市化才可能言谈智能城市。

与那种将未来社会看成是完全技术化自动化的机器社会这种方法论框架不同,城市并非完全是一种机器,它还保留了其自然的特性以及“人类作品”的特质,换言之,未来社会的主要形态不是以技术与机器自动化为核心的社会,而是一种考虑到人类的日常生活实践与空间栖居的可能性的潜在的“完全的都市化”[complete urbanization]社会。不过,如果离开了现代工业技术革命这个维度我们也是无法理解今天的城市现实的。换言之,在智能城市时代,城市化与技术化相互融合而成为资本主义社会发展的同一个历史过程。

过去的马克思主义理论的主要缺点是,只把城市作为工业资本主义社会高度发展的产物,而没有从人的生存总体性的视野来理解城市文化;也就是说,只是把城市社会问题作为工业社会的问题之一来理解与解决,而没有将其作为一个全新的总问题结构来理解,从而也没有把城市问题当成求解以往社会与现代世界的各种问题(包括全球化)的母体或基质。智能城市问题并非一个抽象的工程设计与城市治理的技术政治问题,而是一个此岸的、现世的都市社会差异政治实践问题。所有那些把现代社会现实研究高度专业化、碎片化的实证科学都忘记了,城市社会现实并不是由外部环境决定的,也不是由专业技术知识设计出来的。这种技术与政治精英主义总是把城市社会分为两部分,管理者总是凌驾于社会之上。而实际上,城市的生活改变与人的活动的自我改变的一致,只能被合理地理解为城市化人类的新文明实践,从而创造出各种各样的、差异的、正义的、审美经验的生命世界,最终走向符合人类生命文化的千差万别的智能城市。42刘怀玉撰,〈城市马克思主义批判与中国实践〉,载《文化研究》(第33辑),社会科学文献出版社,2018年。

——列斐伏尔《日常生活批判》第三卷解读

——解读列斐伏尔《日常生活批判》