从新石器时代中晚期至汉初的考古发现看骆越与南越的关系

摘 要:史前时代,骆越和南越地区都存在有相似的双肩石器、有段石器和树皮布石拍等越族文化因素,说明两地先民有同源关系。进入先秦时代,两地分别形成了不同的酋邦方国,两地存在相似的青铜礼器、武器、印纹陶等文化因素表明,骆越通过南越、西瓯等地区不断吸收和改造来自内陆中原的青铜文明。秦末汉初,骆越已成为郡县制和羁縻制并行的管辖地区,骆越通过与南越不断地交流互动融合,不仅获得了社会的繁荣进步,也融入了多民族统一国家的发展历程。

关键词:新石器时代中晚期至汉初;骆越与南越;交流互动融合

doi:10.3969/j.issn.1009-0339.2019.06.016

[中图分类号]K207 [文献标识码]A [文章编号]1009-0339(2019)06-0086-07

一、史籍所见“骆越”与“南越”之关系

《史记·南越列传》载:西汉初“高后时……(赵)佗乃自尊号为南越武帝……以兵威边,财物賂遗闽越、西瓯、骆(越),役属焉,东西万馀里。乃乘黄屋左纛,称制,与中国侔”。同传又载:“及至南越反……夜郎侯始倚南越,南越已灭,会还诛反者,夜郎遂入朝。上以为夜郎王。”上述说明,西汉初期的南越国不仅继承了秦王朝征服岭南地区的全部遗产,还把势力范围扩大到西南夷地区,这些地区的主要方国如夜郎诸国都与骆越方国一样,都是南越国的依附国。

当然,骆越最终成为南越国的藩属,也不是轻而易举的。据《史记·南越列传》记载:“秦已破灭,(赵)佗即击并桂林、象郡。”也就是说,原秦朝南海郡尉赵佗是在武力攻破原秦朝的桂林郡和象郡的基础上才建立了南越国的基本地盘,其中的征服过程史籍缺载,只是在《水经注·叶榆水》引《交州外域记》中才有一段类似于古史传说的记载。也只有这段记载方可证明骆越地区在秦军征服岭南之前就已经出现了酋邦方国——安阳王国,蜀王子泮在骆越故地建立的安阳王国被秦军征服后,骆越地区就演变成为秦朝象郡的一部分,秦朝破灭,动乱中的岭南原越人诸方国复立,最终又被南海郡的赵佗纳入南越国的管辖。南越国最主要的藩属就包括先秦时期桂东的西瓯和桂西南及越南北部的骆越。由于西瓯和骆越都被南越国兼并统辖,所以在《汉书·西南夷两粤传》等史籍中,就多见有“瓯骆”连称的现象。

南越国时期,骆越与南越国的关系,在《汉书·西南夷两粤传》有所反映:汉武帝元鼎五年(公元前112年),南越国反汉,汉军攻入岭南各地,“粤桂林监居翁谕告瓯骆四十余万口降,为湘城侯……故瓯骆将左黄同斩西于王(西于国,即汉交趾郡西于县,今越南河内市北部),封为下鄜侯”。此载表明,在南越国仿中原帝制(广州南越王墓出有“文帝行玺”金印)的情况下,岭南各地也同秦制实施郡县制管辖。与此同时,《汉书·百官表》云:“王国都官如汉朝。”细言之,就如《后汉书·百官五》所云:“四夷国王,率众王,归义侯,邑君,邑长,皆有丞,比郡、县……列侯,所食县为侯国……功大者食县,小者食乡、亭,得臣其所食吏民。”

汉承秦制,这套制度是促进中国古代多民族统一国家形成发展且行之有效的制度,对此前人早有定评。首先是,南越王赵佗主动采取了“和辑百越”的政策,服从越俗,实行汉越通婚、汉越同治,在政治管辖上实行郡县制度与羁縻制度并行的办法治理广大的南疆,因而赵佗成为“蛮夷大长”。《汉书·高帝纪》又说,原来“粤人之俗,好相攻击,前时秦徙中县之民南方三郡,使与百粤(越)杂处。会天下诛秦,南海尉它(佗)居南方长治之,甚有文理,中县人以故不耗减,粤人相攻击之俗益止,俱赖其力”。这段西汉早期中央王朝政府对赵佗治理南疆的评价是符合事实的。

然而,由于历史文献记载的缺失,今人对南越国治下的骆越地区的情况却知之甚少。为什么南越国能够长治久安达近百年,南越国与骆越之间的民族关系究竟如何,双方在经济文化等方面有哪些交往?下面,我们就以考古资料为基础来作一些历史复原。

二、“前骆越”与“前南越”之关系

南越国能够长治久安达近百年,这与岭南各地的原著民都源自古越人有必然的关系。民族同源,容易形成共同的文化和心理素质,彼此之间在经贸文化、生产方式和社会组织形态上都会有不可分割的联系和相互影响。《汉书·地理志》注引臣瓒曰:“自交趾至会稽七八千里,百越杂处,各有种姓。”可见,汉代中原人仍然认为东亚大陆东南沿海区至中南半岛北部的居民是百越系统的众多族群,彼此之间或多或少都有同源关系,从考古发现来说也的确如此。

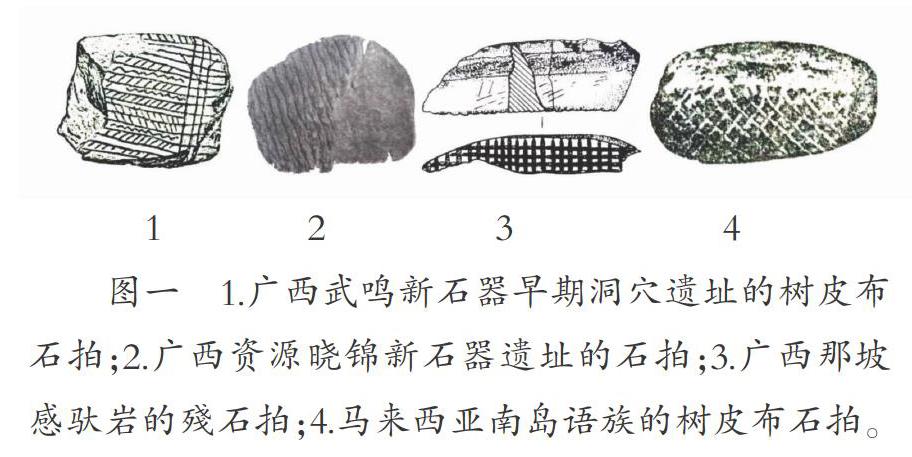

例如,百越民族地区共有的史前文化特征,即新石器时代中晚期的有肩石器、有段石器,最先就起源于东部沿海区,然后向东南亚和中国西南地区传播。古越人还有一种典型的文化特征——树皮布石拍(图一,1-3),最初也是起源于岭南地区,然后才向东南亚和中国西南地区传播。过去,很多中外学者都认为树皮布石拍是东南亚和大洋洲南岛语族的典型文化特征,现已经被近年的考古发现所否定。邓聪先生认为,树皮布石拍最先是起源于广东深圳一带的环珠江口岸,如深圳咸头岭诸遗址,就出土了距今约7 000年左右的一批树皮布石拍[1],这可视为“前南越”文化的典型器物。不过,笔者则认为,要说深圳咸头岭诸遗址出土的树皮布石拍的年代最早,证据还不充分。例如,古骆越地区的广西田东定模洞(资料未公布)、武鸣芭桥(图一,1)[2]、百色革新桥、资源晓锦(图一,2)、那坡感驮岩(图一,3)[3]、越南北部的北山文化遗址,也先后出土有年代早晚不一的树皮布石拍,尤其在越南北部的分布最为密集,从新石器时代延续到青铜时代都有。

广西邕宁顶蛳山文化遗址中也出土有磨制沟槽的石器,它也见于桂林甑皮岩、广东普宁池尾后山等地[4]。报告者称之为“砺石”。

越南北部的北山文化,其年代距今9 000—7 000年左右,国外学者认为沟槽磨石是越南北山文化的主要文化特征,故称之为“北山痕迹”[5]。

事实上,若将有磨制沟槽的石器都称为“砺石”或“北山痕迹”,似有以偏概全之嫌。这种“磨石”若以裴文中先生在广西武鸣洞穴发现的宽厚扁平的沟槽砾石器为例(图一,1),表明它既可作磨槽砺石,也可以作石拍使用,它实际上就是由新石器时代延至近代,广布于中国东南沿海区和东南亚地区的加工树皮布所用的石拍[6]。

1 2 3 4

图一 1.广西武鸣新石器早期洞穴遗址的树皮布石拍;2.广西资源晓锦新石器遗址的石拍;3.广西那坡感驮岩的殘石拍;4.马来西亚南岛语族的树皮布石拍。

这种磨制沟槽的石器工艺在桂林甑皮岩、武鸣洞穴、邕宁顶蛳山诸文化遗存中已较为常见,这说明广西的新石器时代文化(前骆越文化),不失为东亚南部和东南亚地区古文化的一個重要的源头。因考古发现的不足,笔者认为百越地区的树皮布石拍的起源、分布、类型与年代分期、文化传播等问题,还有待于今后大量的考古发掘和研究。

总之,从族源上说,桂西南和越南北部的骆越先民与珠江中下游地区的南越先民都应当有共同的族源关系。两地原著的主体族群,从人种特征来说,都属于蒙古人种南亚类型。例如,香港的东湾仔北等处遗址,年代上限处于距今3 500年左右,东湾仔北墓葬出土人骨具有蒙古人种南亚类型的特征[7],这与骆越地区发现的史前人种的体质特征是相似的(如广西百色的革新桥人、坎屯人等)[8]120—121。从语言上说,两地的古越语都与原始的侗台语有直接的源流关系。因此,进入青铜时代,两地虽然分别形成不同的诸酋邦方国,但彼此之间的交往互动融合仍然持续不断。

三、先秦时期骆越与南越之关系

先秦时期的骆越与南越,从族名方国的名称出现来看,时代都较晚,如“骆越”之名始见于战国晚期的《吕氏春秋·本味篇》“越骆之菌”(注:“越骆”为“骆越”之倒装语)一语,“南越”之名则始见于战国中期以后的文献,如《庄子·山木篇》载“南越有邑焉,名为建德之国”。然而事实上,岭南各地越人进入青铜时代和建立酋邦方国的时间要远远早于汉文献的记载。

考古发现表明,东亚大陆中原的夏商周青铜文明起源最早,而且持续不断地向周边各民族地区传播。东亚南部地区青铜文明的起源既有来自大陆中原青铜文化的影响,也受到了一些来自泰国东北部班清文化的影响,但越族先民的青铜文化发展,始终是以吸收改造大陆中原文化为其主流。南越与西瓯处于骆越的东部和北部,因此,内陆中原青铜文化向南传播,必先经两地区才传至骆越地区。这种情况延续到秦汉时代也没有改变。

例如,出土于广西兴安、武鸣的殷商式青铜卣(图二,1-2),就与湖南宁乡等地出土的殷商式青铜卣(如著名的《戈卣》)十分相似。从长江中下游地区的楚、吴、越诸国流入岭南的殷周式青铜礼器还有铜鼎、编钟、罍(图二,3-4)、盘、盉等。再如,广西贺州马东村、广东博罗横山岭墓地出土的楚式铜鼎,就与湖南望城高砂脊出土的楚式鼎相似(图三,1-4)。“器以藏礼”,先秦的铜鼎是礼之重器,岭南的南越和西瓯可谓是得中原王朝礼制文明风气之先,然后才传播到骆越地区。

骆越先民通过西瓯和南越地区接受中原王朝礼制文明的影响,在青铜礼乐器的考古发现中还有较多例证。粤西南信宜县曾出土有西周早期铜盉,它与安徽屯溪3号西周墓出土的铜盉就很相似[9]。这意味着早在商周时期,五岭走廊已经成为岭南的西瓯、南越、骆越等越人部族与内地中原王朝交通的重要渠道,而且在西周早期已经延伸到骆越先民与南越先民交错杂居的粤西南地区。

1 2 3 4

图二 两广地区出土的殷周式青铜礼器:1、2.卣(广西武鸣马头勉岭、马头元龙坡);3.甬钟(广西武宣);4.罍(广西宾阳木荣)。

1 2 3 4 5

图三 湖南、两广地区出土的铜鼎:1、2.湖南望城高砂脊(西周前、后期);3.广东博罗横山岭(西周晚期);4.广西贺州马东村(春秋前期);5.广西贵港罗泊湾(西汉初期)。

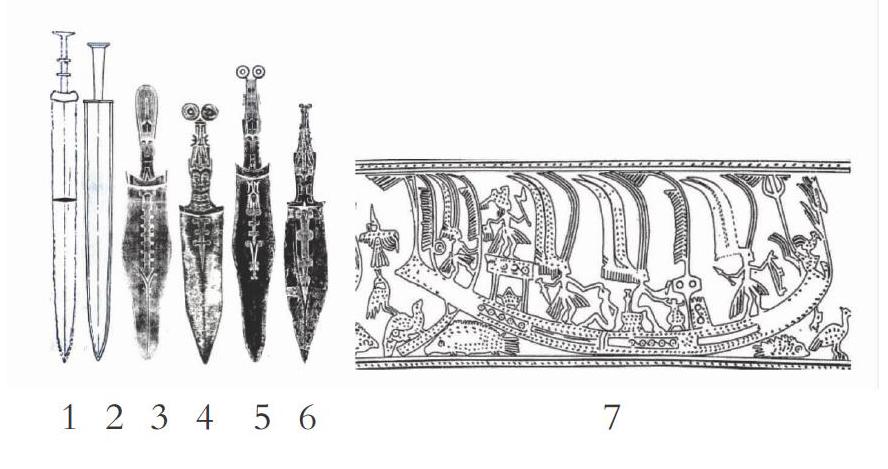

在岭南越人方国青铜文明的形成发展过程中,越人在吸收中原青铜文化的基础上,也在创造出自身特有的青铜文化。例如,桂西南骆越地区大约在战国时期出现了一种人面弓形格短剑,它在广西柳江木罗、贵港、灵山石塘和香港石壁、广州苏元山以及越南北部等地都有零星出土,其中又以桂西南的分布最密集(图四,3—6)。因此,它应当是典型的骆越式短剑,它流传到南越地区,说明两地越人之间有互动交流关系。

还有一个突出的例子,就是早期铜鼓在南越地区的出现。学者一般认为,最早的铜鼓是万家坝型,春秋中晚期起源于云南滇池西部的楚雄万家坝地区,随后向各地传播,其中以云南地区的分布最密集,迄今为止,在广西田东、广东雷州半岛和越南北部都有一些发现。万家坝型铜鼓大约在战国中期演变成铜鼓的一种新类型——石寨山型,石寨山型铜鼓传播到骆越地区后得到了很大的发展,在广西田东锅盖岭战国墓、贺州龙中岩洞葬已见出土,在越南北部也有较多发现。石寨山型铜鼓在广东地区仅有零星出土[10],这说明上古南越地区不是铜鼓的出产地,两种早期铜鼓出现于南越地区,这应当是骆越先民与南越先民交流的结果。

在考古发现中,辨识考古学文化与族群的共同体,最重要的一项特征就是陶器。陶器使用的时间短,变异大,因而也是研究考古文化遗存纵横关系和分期断代的最好标尺。

例如,广东深圳屋背岭出土的商代晚期陶器器表,已经见有商代青铜器常见的雷纹装饰[11]。广东的曲江石峡、深圳、香港等上古越人地区,在西周晚期至春秋时期都普遍流行几何印纹陶器,这些陶器的拍印纹饰中,多见有仿中原商周青铜器纹饰的特征,如有各种变形夔纹、雷纹等,所谓的南越式夔纹、雷纹印纹陶也影响到骆越部分地区,如在广西北流、岑溪、东兴等地也有出土[12]。这表明,先秦之南越先民也迁移到了骆越地区与骆越人交错杂居,两者之间一直都存在着密切的交流融合关系。

四、秦—汉初骆越与南越之关系

在先秦时期,从史籍上看,岭南各地似乎还未能产生较强大的酋邦方国,如《吕氏春秋·恃君篇》载:“扬汉之南,百越之际……缚娄、阳禺、驩兜之国,多无君。”此载也不见“南越国”之名。今多有学者认为缚娄、阳禺、驩兜之国都在岭南境内[13],如缚娄就处在今广东博罗、惠州一带。缚娄即“符娄”,“符娄”已见载于《逸周书·王会解》。今考古学者在广东博罗横山岭、深圳屋背岭等地发现了大量的商周时期墓葬,可证“符娄”在商代已经建国,博罗横山岭商周墓地,规划管理有序,随葬品有珍贵的青铜甬钟、铜鼎和玉器,应当是缚娄国的重要墓地[14],也是“前南越国”的重要基盘。

所谓百越“有国无君”,据此可推断,广东地区的南越先民在商周以来,已经形成了若干个酋邦方国。《史记·越世家》又载:“楚威王(公元前339—公元前330年)兴兵……大败越(国),杀(越)王无疆。”此后东方越国的子孙即南向各地逃离,分裂为若干方国,以至“滨于江南海上”,不得不“服朝于楚”。

笔者认为,文献所载的岭南广东地区的诸越人方国,皆可视为南越国的前身,这些先秦越人方国最后融合形成为南越国,当在秦军统一岭南的前夕。

《淮南子·人间训》载:“(秦)又利越(人)之犀角象齿、翡翠珠玑,乃使尉屠睢发卒五十万为五军,一军塞镡城之岭(注:镡城在武陵西南,接郁林),一军守九嶷之塞(注:九嶷在零陵),一军处番禺之都(注:番禺南海),一军守南野之界(注:南野在豫章),一军结余干之水(注:余干在豫章)。”

上載表明,秦军征服岭南越人诸方国时,有“一军处番禺(今广州)之都”,其余四支驻屯的秦军皆不在广东地区。此“番禺(今广州)之都”可推定为南越国的都城,因为秦军不可能在短期之内建成“番禺之都”,只能是选择在可以管控越人的旧邑要地驻屯重兵。秦统一岭南后,即在越人诸方国的基础上设立了南海郡、桂林郡和象郡,南海郡治即设在南越国的都城番禺。

从地缘关系来说,先秦时期的南越、西瓯都比骆越更接近内地中原,因此,中原内地的商周文化经长江中下游地区向岭南传播,都必经南越和西瓯地区才传至骆越地区。考古发现也表明,在骆越地区发现的殷周文化因素,也早见于南越地区,南越地区传递中原文明不仅有五岭通道与纵横的河流,还有东南海路,可以说,骆越地区接受中原商周与秦汉文化的影响,南越始终都是最重要的中转地区。史载也表明,骆越先民与南越先民的交错杂居区就在今粤西南地区。从考古发现来说,我们也很难将桂、粤边区的考古学文化截然分开。

据《水经注·叶榆水》引《交州外域记》和《史记·索隐》引《广州记》的记载,蜀王子建立安阳王国的情况也表明,在此之前的骆越故地,充其量散布的也是一些松散的,所谓由“骆王、骆侯、骆将”统领的大小酋邦方国。

从《淮南子·人间训》的记载,可知秦军是以各个击破的方式统一了广大的岭南地区,并把各地分立的越人方国整合在秦朝统一国家的郡县管辖制度之下。又经过秦末的一阵动乱,最终是赵氏南越国继承了秦王朝的遗产,又开创了近百年的岭南新格局。在多民族统一国家形成发展的曲折过程中,骆越与秦—南越国处于一种什么样的关系?我们可用较多的考古发现来加以阐明。

(一)秦朝至南越国在骆越地区留下的文化遗存

秦军是否进占骆越地区,在史籍中没有明确的记载,因此在史学界有两种相反的观点。第一种观点认为,秦军不曾攻占过骆越地区,也未在当地设置过郡县制管辖[15]。第二种观点则认为,秦军已攻占过骆越地区,并将骆越地置于秦象郡的管辖之下[16]。笔者赞同第二种观点。因为,《史记·南越列传》说南越国的开创者赵佗曾击并秦朝设置的桂林郡和象郡,《水经注·叶榆水》引《交州外域记》又追记了赵氏南越国攻灭了骆越的安阳王国,这说明骆越地与秦象郡有对应的关系,考古发现也支持这一观点。

例如,广西象州运江河岸近年发现了一批秦朝半两铜钱,还伴出有不少铁铤铜箭镞,发现者认为出土地可能是一处古战场。这种情况与越南河内东英古螺城的发现有些相似,古螺城的城濠沟也发现了上万枚铜箭镞,附近的拜门遗址也出土有秦朝的半两铜钱。这都可视为秦军攻占过骆越地区的证据。

岭南地区也发现了一批东周式铜剑,这应当是战国楚文化的遗物或是秦军南下带来的产物。东周式铜剑分见于两广不少地点(图四,1),在越南北部的海防越溪(图四,2)清化东山也有发现[17]。此外,还有秦人的典型器物——铜扁壶,也分见于广州、广西贵港、合浦和越南清化等地。出土于岭南的这两种典型的中原式器物在西汉前期以后绝迹。

(二)南越国在骆越地区实行郡县制和羁縻制管辖

西汉初的南越国也仍然是仿中原帝制,设置郡县管辖各地。例如,在广西贵港南越国贵族大墓中出土有“布山”等铭文器物,在越南清化出土有“胥浦候印”(带田字格)。这些南越国官方印记反映,西汉中期设置的郁林郡布山县和九真郡胥浦县,在南越国时期就存在了。《汉书·两粤传》又载:汉武帝元鼎六年(公元前111年),“闻汉兵至……(南)粤桂林监居翁谕告瓯骆四十余万口降,为湘城侯”。当时的西瓯、骆越皆为南越国属地,南越国瓯骆编户四十余万口归附汉朝,实成为汉朝统治当时的广西和越南北部地区的行政基础。广西合浦望牛岭西汉墓出有“西于”铭文铜鐎壶[8]230,《汉书·功臣表》有汉武帝大军征南越国时,南越国左将(流官)黄同斩杀骆越“西于王”投降汉朝被封为下鄜侯的记载。“西于”是汉交趾郡的中心大县,地处今越南河内周围一带。据《后汉书·马援传》的记载,在伏波将军马援平定骆越二征姐妹叛乱之后,东汉王朝才将西于县分划为封溪、望海二县。迄今在越南北部发现的最大的上古都城——古螺城,学者多认为它就是安阳王的都城,也就是两汉之西于县——封溪县的治所。在南越国时期,西于王国是南越国的一个封国,是瓯骆人的中心地区之一,这都说明南越国对瓯骆地区的统治是郡县制与羁縻制管辖并行。

(三)南越国的统治促进了骆越社会经济与文化的发展

《汉书·高帝纪》说:“南海尉它(佗)居南方长治之,甚有文理。”首先,这表现在南越国的建立及其实行“和辑百越”的政策,大大促进了岭南地区社会经济的发展。《汉书·两粤传》记载,西汉初期,南越国仍然从内地中原进口铁器。从考古发现来看,战国晚期楚国的冶铁技术已经传入岭南地区,在秦末汉初时期得到了进一步的发展。迄今为止,在两广地区和越南北部都发现了不少当时的铁器遗物,包含有武器、生产工具和各种日用品。这表明当时的骆越社会经济也产生了质的飞跃。例如,广西平乐银山岭发现了上百座古墓,出土铁器181件,墓葬的年代为战国晚期到秦或西汉初。广西地区出土早期铁器的文化遗存,还有武鸣县安等秧战国墓、岑溪县糯垌花果山、灵川县马山七星坡等地的战国铁器,器类有生产工具、日用器和少量兵器,如有斧、锄、锸、剑等[18]。

战国时期,楚国地区的冶铁业已经得到迅速的发展,而且影响到岭南地区。广西考古工作者在平南县发现的六陈冶铁遗址,时代属于战国晚期至西汉时期,遗址出土有颇具地方特点的碗式炼地炉,还见有鼓风管、木炭、铁矿石、生铁块等遗物。此外,在桂东地区的桂平、钟山等地,考古学者在田野调查中还发现过风管、炉渣、铁块等冶铁遗迹,这些遗物的分布范围很宽,共存的文化遗物与六陈冶铁遗址的出土物相似,这反映秦汉时期的南越国的冶铁业已初成规模[19]。广西贵港罗泊湾南越国1号墓所出的两把长铁剑,系用熟铁锻打成薄片,渗碳后叠合再锻打成形,然后再行淬火,几乎达到后世优质钢的水准,两剑深埋地下两千多年,出土时仍然乌黑发亮,没有锈蚀,体现了十分高超的工艺水平[8]282。罗泊湾南越国大墓的随葬品也体现了汉越文化的融合。如1号墓中虽然出有不少汉式器物和汉字文书材料,但也出有骆越人的石寨山型铜鼓、用铜鼓鼓面制作的三足盘。1号墓的南越国贵族墓主是来自北方的秦人,但殉葬者的体质特征却表现为蒙古人种南亚类型[20]。这充分说明,南越国时期的客居汉人与骆越人的融合已经达到很高的程度。

從岭南的南越王墓及大量西汉前期墓出土的印章、铭刻、砚台、制简牍工具以及出土文书来看,秦末汉初以来的官方及越人社会已先后通行篆书和隶书汉字,并在岭南各地的通衢大邑之间流传,从而导致了汉越语的初步形成。

关于汉越语初步形成的时间,学者有不同看法。有学者认为是在公元1世纪的东汉初期[21]。事实上根据考古发现,可认为西汉初期的南越国已经产生了汉越语的萌芽。例如,广州南越国宫署遗址出土的073号木简文书,其中记载有“野雒鸡七,其六雌一雄”[22]。

上古汉语是将野鸡称为“雉”,不见“雒鸡”一词。检索岭南地方史志,有“雒鸡”名物,如清康熙屈大均《广东新语》卷二十“诸鸡”条载:“岭南多珍鸟……有鵅鸡,似青鸡而高大,顶有两角。”蒙元耀先生曾指出,岭南越人的后裔壮侗诸民族语言的鸟类发音多近汉语的“雒”字音,鸟类词汇的声韵在壮、汉语之间有较整齐的对应关系,可认为读“鸟”为“雒”音,两者是汉、壮同源词。此外,壮语把野鸡叫作kai1或rok8kai1。rok8是鸟,kai1即雉(野鸡)。这表明壮语的“野鸡”发音与汉字“雒鸡”相近[23],尤其接近汉语粤方言,这绝非偶然。依笔者之见,“野雒鸡”应当就是南越国初期汉越(粤)语的“野鸡”汉字记音,其字义同汉语的“雉”[24]。

从南越王墓的出土文物,我们也可以看到南越与骆越地区的经贸交流是频繁的。在该墓中出土有骆越地区出产的大型铜提桶,纹饰精美(图四,7),与骆越铜鼓的纹饰(图四,8)近似。它可能是骆越地方进贡给南越国王室的物品。此外,南越王墓出土的珍珠、玉器、玻璃器、古埃兰裂瓣纹银盒、象牙等,也可能是经由交趾骆越地区的沿海诸港输入到南越国王宫。

《后汉书·西南夷传》载:“凡交阯所统,虽置郡县,而言语各异,重译乃通。人如禽兽,长幼无别。项髻徒跣,以布贯头而著之。后颇徙中国罪人,使杂居其间,乃稍知言语,渐见礼化。”事实上,两汉时期的骆越地区,能够在汉朝多民族统一国家发展的格局中不断走向更高层次的文明,而且成为海上丝绸之路的门户前沿,这在秦末汉初“和辑百越”的时期就已经奠定了坚实的基础。

综上所述,从考古发现而言,史前时代的骆越先民与相邻的南越先民的关系,是一种同源异流的关系,如新石器时代晚期至青铜时代的越族先民特有的文化器物有肩石器、有段石器、树皮布石拍等,在骆越与南越的分布区都有大量出土。进入先秦时代,骆越地区和南越地区的越族先民已经分别建立了各自的酋邦方国,在大陆夏商周王朝青铜文明的影响下,骆越人是通过南越、西瓯等越人地区不断吸收和改造来自内地中原王朝的青铜文化,因此,两地之间也同时保持着密切的文化经贸交流和互动融合关系。秦末汉初,岭南地区的越人各部族都被融入了多民族统一国家形成发展的历史进程。

[参考文献]

[1]邓聪.史前蒙古人种海洋扩散研究——岭南树皮布文化发现及其意义[J].东南文化,2000(11).

[2]裴文中.广西洞穴之中石器时代文化[J].中国地质学会志(英文版),1935(3).

[3]蒋廷瑜,彭书琳.文明的曙光——广西史前考古发掘手记[M].南宁:广西人民出版社,2006:86—88.

[4]广东省文物考古研究所,等.广东普宁市池尾后山遗址发掘简报[J].考古,1998(7).

[5]中国社会科学院考古研究所.中国大百科全书·考古学[M].北京:中国大百科全书出版社,2004.

[6]凌纯声.树皮布印纹陶与造纸印刷术发明[M].台北:中央研究院民族研究所,1963.

[7]中国社会科学院考古研究所.中国考古学·夏商卷[M].北京:中国社会科学出版社,2003:645—658.

[8]蒋廷瑜.广西考古通论[M].南宁:广西科学技术出版社,2012.

[9]郑小炉.吴越和百越地区周代青铜器研究[M].北京:科学出版社,2007:148.

[10]李昆声,黄德荣.中国与东南亚的古代铜鼓[M].昆明:云南美术出版社,2008:106.

[11]广东省文物考古研究所,深圳博物馆,等.深圳屋背岭遗址发掘报告[J].考古学报,2004(3).

[12]广西文物工作队.广西几何印纹陶的分布概况[C]//文物编辑委员会文物集刊(第3集),北京:文物出版社,1981.

[13]黄启臣.先秦岭南古越族土邦小国的社会性质[C]//中国百越民族史研究会,广西壮族自治区文物局,广西文物考古研究所.百越研究——中国百越民族史研究会第十三届年会论文集:第一辑.南宁:广西科学技术出版社,2007.

[14]廣东省文物局,广东省文物考古研究所,等.广东文物考古三十年[M].广州:暨南大学出版社,2009:3.

[15]谭其骧.中国历史地图集:第二册[M].北京:中国地图出版社,1982.

[16]郭沫若.中国史稿地图集:上册[M].北京:中国地图出版社,1996.

[17][越]越南历史博物馆.越溪古墓:越南历史博物馆馆藏文物[M].[出版单位不详],1965.

[18]曲用心.郡县制度与秦汉时期岭南地区铁器的推广使用[C]//究天人之际,通古今之变——第11届中国科学技术史国际学术研讨会论文集.南宁:广西民族出版社,2009.

[19]郑超雄,覃芳.壮族历史文化的考古学研究[M].北京:民族出版社,2006:438—445.

[20]广西壮族自治区博物馆.广西贵县罗泊湾汉墓[M].北京:文物出版社,1988:158.

[21]范宏贵,刘志强.越南语言文化探究[M].北京:民族出版社,2008:40.

[22]广州市文物考古研究所,等.广州南越国宫署遗址西汉木简发掘简报[J].考古,2006(3).

[23]蒙元耀.壮汉语同源词研究[M].北京:民族出版社,2010:107—113.

[24]谢崇安.“雒王”与“雄王”问题考辨——与刘瑞先生商榷[J].广西民族师范学院学报,2016(5).

责任编辑:郑 好