在姜德明先生的书房

冯传友

作为读者,既喜欢作家的作品,又能有机会结识作家本人,且得以参观作家的书房,应该是非常荣幸的事。我之于姜德明先生,即是如此。

我能得见姜德明先生,并得以参观先生的书房,完全得益于参加全国民办读书报刊研讨会。在见到姜先生之前,我已经购读了先生十几部书话集。

2005年10月,第三届全国民间读书报刊研讨会由号称中国第一馆的北京朝阳区文化馆主办的《芳草地》承办,未曾谋面的主编谭宗远先生发来邀请函。我当即复函表示感谢并与会。当我得知姜德明先生届时与会的信息后,高兴的不知所措——带哪本书请先生签名呢?带几本呢?像我一样喜欢先生作品的肯定大有人在,不能多带,两本足矣。经过反复斟酌,决定带我买到的第一本姜先生的《书梦录》和邮购的第一本《余时书话》。

13日报到后,我到朝阳文化馆门前与各地书友见面。不意听到山东书友阿滢等要到姜德明先生府上拜访,我马上表示想同去,阿滢先生很爽快地答应了。我跑回住处拿上姜先生的两本书,就搭乘阿滢的车一起前往人民日报宿舍。因阿滢来之前已电话联系,我们到时姜先生已在门前迎候我们了,我终于见到了仰慕已久的先生。姜先生把我们一行让进书房,阿滢向先生逐一介绍我们几个。我是第一次见先生,不便多插话,就站在后边听。阿滢提议和姜先生合影留念,之后,众人纷纷递上带来的书请姜先生签名,我是最后一个请先生签名的。我向先生简要地介绍了两部书的得书经过,先生在《书梦录》书名页写的是“传友先生指正 姜德明 〇五年十月 北京”;《余时书话》的书名页为墨绿色,不宜题字,扉页被我的购书记录和编者的题词占满了,先生就翻过书名页,在其背面写下了“读书快乐 传友先生正 姜德明 〇五年十月北京”。姜先生为我题词时,我用带来的相机请阿滢为我和先生拍了几幅照片,回来洗出装框摆在书柜里。这天,因为时间仓促,加之和先生不熟,就没顾上细看先生的书房。但先生的和蔼可亲,给我留下了极美好的印象,特别是我们出门时先生说的“欢迎再来”,让我真的有了再来的念头。

在这以后,我在《芳草地》主编谭宗远、新文学版本收藏家赵国忠二位仁兄的陪同下,多次拜访姜先生,并得到姜先生多次签名惠赠。2013年,我还冒昧地为上海巴金故居的《点滴》杂志整理姜德明作品和编著目录,并得到先生的帮助和肯定。

姜先生的书房大约十几平米,阳面。东西墙立着几乎到顶的书柜。东墙书柜的底柜和顶柜为封闭式,中间三格为玻璃推拉门,可以直观图书。西墙的书柜底层也是封闭式,比上半部分柜体要宽出约二十厘米,可以摆放图书和招待客人的茶杯。南窗下摆放着一张写字台,是姜先生读书写作的地方。字台和西墙书柜间,摆放着一把椅子。

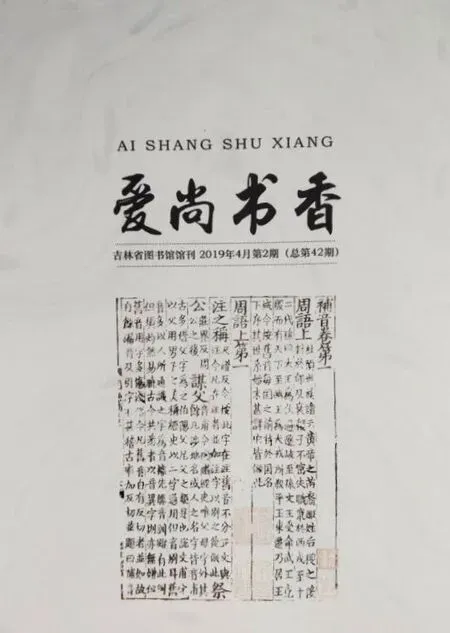

进门左手的墙上挂着几幅字画,其中有唐弢先生的一幅:“燕市狂歌罢,相将入海王。好书难释手,穷落亦寻常。小诗书赠 姜德明同志两正 唐弢”。唐弢是《晦庵书话》的作者,曾提出写作书话的四点要素,成为习书话这一文体者的圭臬。姜先生作为其之后的书话大家,在书房悬挂唐弢题赠的手书,充分表明其对唐弢的崇敬之情,也表明他二人的友谊非同寻常,对此,姜先生有明确的文字表述。姜先生在《唐弢的书话》一文开首即道:“六十年代初,唐弢先生从上海迁京不久,我们就相识了。他住在东四张自忠路旧段祺瑞执政府的大院里。大门前有两头石狮子,进门往左拐的深处,有一片红楼就是。我当时住在东四十条西口,同他只有一街之隔。我去请他写书话的。”我们再对应看唐弢在一九六二年四月为《晦庵书话》写的序中的这一句:“去年起重新执笔(写书话),则是登在《人民日报》的副刊版上。”那就是说,唐弢先生1961年刚从上海迁到北京,姜先生和他就“相识了”并约其为《人民日报》写书话的。这还不算,我们看姜先生的这段话:“他(指唐弢)有若干则书话不曾发表过,就写在我的藏书上。谈的都是他自己写的书,是我请他题字留念的,有的也许正是他平时不轻易向人吐露的心语。比如,他在《落帆集》(1948年10月上海文化生活出版社)的扉页写道——以散文写诗《落帆集》实为余最初之尝试。有人极喜此书,如方令孺、傅怒庵(雷)诸位;亦有人劝余多写《劳薪辑》一类杂文,勿作此种个人抒情文字。乐山乐水,各异其趣。然惟其有《落帆集》,并有《劳薪辑》,始有唐弢其人。此则惟余自知之矣。唐弢志。一九七八年六月于北京”。此类题词姜先生罗列了好几则。

书柜玻璃推拉门里摆放的几乎都是现当代著名作家和当代著名作家和学者著作,有全集,也有单本,有大陆的,也有港台的。像《徐志摩全集》《闻一多全集》《朱自清全集》《夏衍全集》《叶圣陶集》《唐弢文集》《苏雪林文集》等。这些大多是摆放在内层,有些难窥全豹。姜先生是书话大家,除了自己写书话,自然也有许多书话专著,不仅有上世纪七八十年代出版的书话经典,也有新世纪到来前后出版的新书话,像“华夏书香丛书”系列,“六朝松随笔文库”系列,以及近几年出版的“开卷书坊”系列等。先生是现代文学收藏大家,但这部分图书却基本不在明面摆放。我从韦力先生的文章中知道先生还有一个书房,但从未向先生提出去看看。因为这间书房中的书,就已经够我开眼的了。

在书柜中,我还发现先生收藏了许多戏剧方面的专著,比如:《梨园外史》《谈史说戏》《台下人语》《翁偶虹编剧生涯》等,还有一套《中国京剧史》。看了这些书目,我明白了先生何以能写出那么漂亮的关于戏剧方面的书话。在这里,先生自己在《梨园书事》里谈得最多的与梅兰芳有关的图书却似乎没有见到,估计在另一个书房或者封闭式书柜,那些图书毕竟都出版几十年了,经不起光线的照射和人们的经常翻动了。

一次,我向先生请教写书话的题材,先生略一沉思,之后语重心长地说,你可留意戏曲资料,在这方面下点功夫。可见,先生自己虽然写了许多,但在他的心目中,还是远远不够的。

在先生那部书话名著《余时书话》里,有三篇《签名本的趣味》(之一、之二、之三),值得仔细揣摩、品味和把玩。之前先生也向我们展示过签名本,去年国庆节期间,我与宗远兄、国忠兄、小刚兄共同拜访姜先生,交谈中,先生随手拿出一本萧乾先生的双款签名本让我们欣赏。这是李辉编的,由人民日报出版社出版的《书评面面观》,萧乾的题词是这样的:

德明兄,在这黄色书刊充斥的今天,你居然把我这30年代的毕业论文又重印出来,真是由衷地感激。萧乾 1989.8.19

这应该是姜先生任人民日报出版社社长期间的事。

萧乾为姜先生写的题跋不仅仅限于此。据先生在《萧乾的题跋》一文中说:“十几年前,萧乾还住在天坛后门附近的时候,我提了一包他写的书,请他在我的藏本上签名留念。”一大包,不会是三五本吧?在这篇文章中,姜先生举了两个例子,一个是在《创作四试》的题词,多达一百多字;一个是在《英国版画集》的题词,更是多达二百余字。

其实姜德明先生和萧乾的友谊非同一般,这我们从姜先生的文字中可以感受到:“一九五六年夏《人民日报》改版,恢复文艺副刊。作家萧乾应胡乔木之邀来做副刊顾问,帮助我们办好副刊。二十世纪三十年代萧乾在天津《大公报》编副刊,很有影响。他接受这个任务后,情绪甚高,文艺部的几位领导林淡秋、华君武、袁水拍、袁鹰也很尊重他,命我跟着他跑。从此,我们结成友谊,并由他的引领,我认识了很多作家,请大家为副刊写稿。”

姜先生不忘引路之恩,在任人民日报出版社领导时出版仍具有现实意义的《书评面面观》,就是顺理成章的了。

说起人民日报出版社,姜先生还曾谈起,在“文革”之前,那时候人民日报出版社还没有正式建社,但也出版过几部自编的书,主要是《人民日报》副刊的文章选编。但那时候出书,特别是选编,编者是不能署名的。先生自己就编过几本,他边说边从身边的书堆里找出两本,拿给我们看,果然没有编者。而这两本恰恰就是姜先生编的。这也是特殊时期的特殊产物,可以作为新书话的资料了。

在姜先生书房聊天,我最得意的还有这样一件事。那天先生兴头正浓,给我们讲起丁聪送他画作的故事,并把这幅《盗牛图》拿出让我们欣赏。我赶紧掏出手机拍照。先生说,他刚把这段写成一篇短文,我听后就冒昧地来了一句:“姜先生,您这篇文章我先发吧,我是内刊,发完后您再给其他报刊。”先生抬头看了看我,还没等表态,国忠兄和宗远兄在一旁打帮,姜先生,您就给传友吧!姜先生说,好,就给你。这就是发表在2011年12月25日《包商时报》六版的《丁聪的“盗牛图”》。