软土地区大面积贴边坑中坑支护形式的工程实践研究

魏仁杰

(中船勘察设计研究院有限公司,上海 200063)

0 引言

地下空间的开发是当今城市化发展的必然和趋势,这势必导致基坑工程的支护形式也随之进步。基坑工程虽是一项临时工程,但在整个建筑结构的施工中占据着重要地位。由于建筑功能和结构设计的需要,通常要在大基坑中进行二次开挖甚至多次开挖形成坑中坑,然而不少工程由于对坑中坑的忽视而导致一系列基坑事故[1-2],龚晓南教授曾撰文呼吁设计人员对坑中坑要引起重视[3]。基坑工程是一项临时工程,若将坑中坑设计得过于保守,则会导致不必要的工程浪费[4-5]。基于以上考虑,本文以上海软土地区某基坑为例,该基坑存在多个坑中坑,且坑中坑面积均较大,在分析周边环境、基坑规模及施工条件的基础上,结合专家意见,提出了不同情况下坑中坑的支护形式,为类似的工程提供一定参考和借鉴。

1 工程概况及环境情况

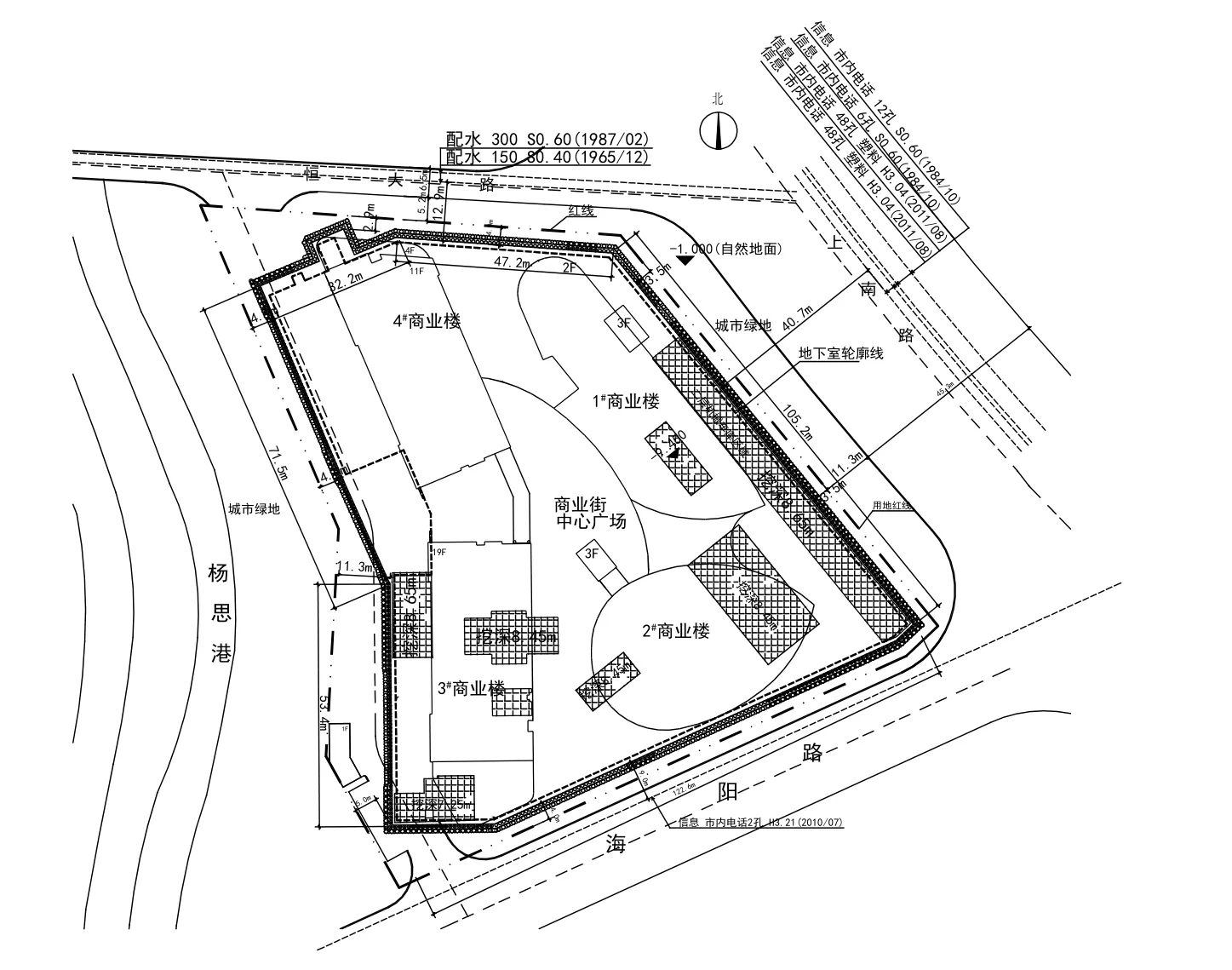

该工程是一个集多栋商业、办公楼和酒店公寓为一体的大型建筑基坑,拟建的建筑物为框架剪力墙结构及框架结构,基础均采用桩筏基础。基坑总面积约11000 m2,周长约440 m,典型开挖深度为6.45 m,局部有设备用房区和机械车库区,分别开挖7.25 m和8.65 m,集水坑落深1.2~1.5 m。基坑南侧距离红线为4 m,红线外为18 m宽的海阳路,路下有一电信和信息管线,距离基坑边分别为7 m和9 m;东侧距离红线仅3.5 m,红线外为城市绿地及上南路;北侧距离红线仅2.9~3.7 m,红线外为6.5 m宽的恒大路,路下设有300D和150D的配水管,距离基坑边线最近约12.6 m;西侧距离红线为4.9~11.3 m,红线外21 m处为杨思港,该部分为空地,作为施工临设区域,其余侧围墙均沿着红线布置,该工程设有一个出入口,位于基坑西南角,进入海阳路。基坑与周边环境,见图1。

2 工程地质情况

拟建场地地貌类型属上海地区四大地貌单元之一的滨海平原类型,基坑开挖范围内的土层分布依次为:①填土,层厚为1.2~2.7 m;②1--2粉质黏土,层厚1.2~2.2 m;③淤泥质粉质黏土,层厚0.6~4.6 m;③1砂质粉土夹淤泥质粉质黏土,层厚1.1~2.7 m;④淤泥质黏土,层厚7.2~9.4 m;⑤2--1砂质粉土,层厚2.9~6.3 m。

本场地对基坑工程有影响的地下水主要是浅层潜水,勘察期间测得场地内静止地下水(潜水)埋深1.10~1.40 m,设计地下潜水位按上海市平均水位0.5 m考虑。

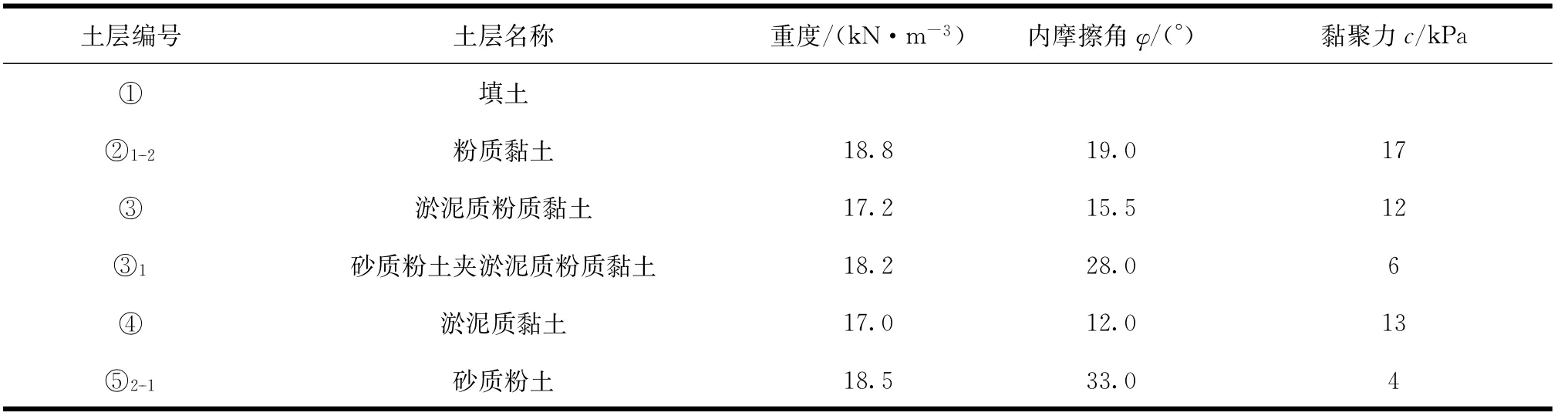

⑤2、⑦层中赋存有承压水,承压水水位呈周期性变化,一般埋深为3.0~11.0 m。经计算,基坑不存在突涌的可能性。基坑围护设计参数见表1。

图1 周边环境图

表1 基坑围护设计参数表

3 基坑围护设计思路

3.1 基坑特点及难点

基坑特点:(1)周边环境:基坑三侧临近市政道路,且道路下存在大量市政管线,有一定的环境保护要求;(2)基坑规模及形状:基坑总体面积较大,基坑形状较不规则。

基坑难点:(1)基坑二次开挖及多次开挖的坑中坑及贴边坑较多,且开挖的深度较深,面积较大,最大的贴边落深坑面积达600 m2;(2)基坑距离红线较近,除了西侧外,其余三侧距离围墙仅3 m左右,局部净距小于3 m。基坑东侧贴边深坑落深2.2 m,长度达80 m,在保证落深区安全的基础上,如何实现经济及施工可行是本工程的一个难点。

3.2 基坑围护分项设计

基坑总体采用钻孔灌注桩(受力挡土)+三轴搅拌桩(止水)+一道混凝土支撑的围护形式。其中贴边的二层机械车库区(图1中的①和②区)增设一道钢支撑。

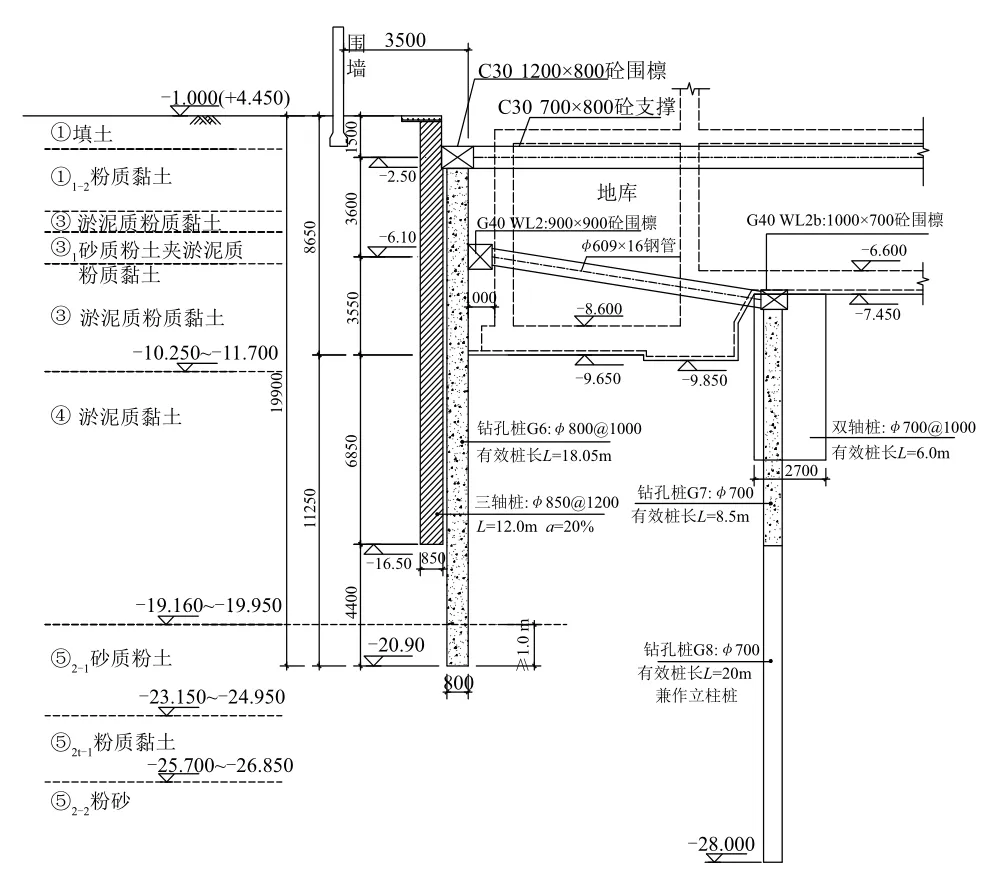

3.2.1 一般车库区

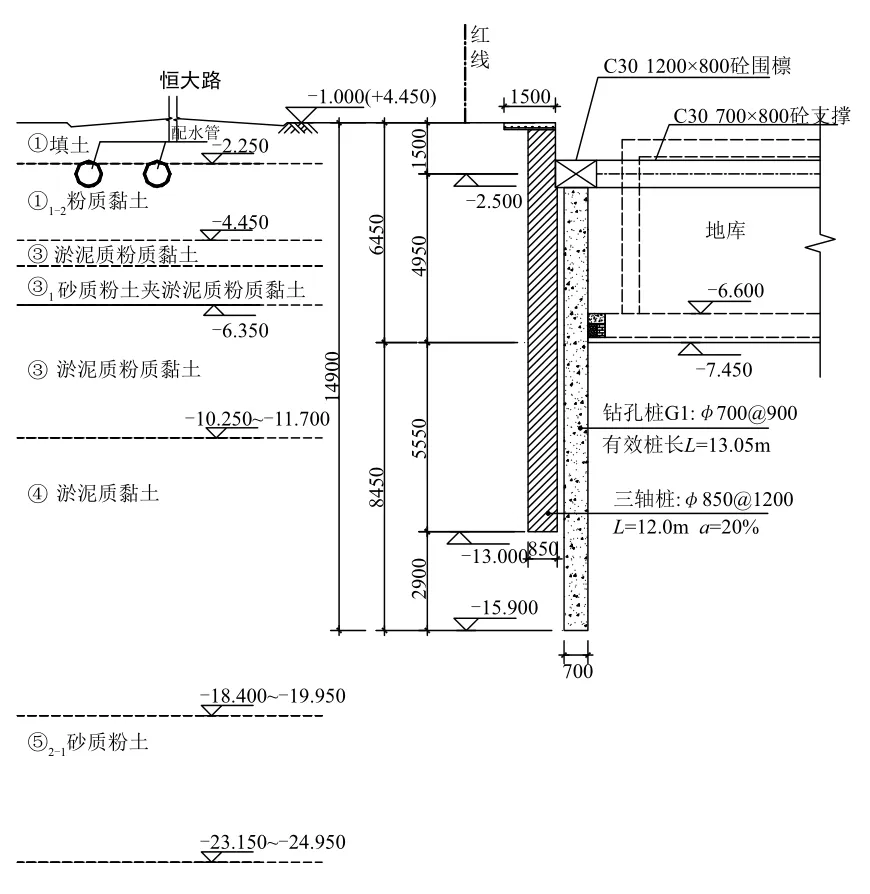

一般区域典型挖深6.45 m,采用φ700@900的钻孔灌注桩,桩长13 m,插入比为1∶1.3;止水帷幕采用φ650@900三轴水泥土搅拌桩,桩长12.0 m,击穿高渗透土层③1砂质粉土层及中渗透土层③淤泥质粉质黏土层,桩底进入微渗透性④层不小于1.0 m,同时插入坑底以下5.55 m,形成封闭的止水帷幕,并能满足深井降水要求。具体支护形式见图2。

图2 典型剖面图

3.2.2 设备用房区

该区(图1中的③)开挖深度为7.25 m,平面尺寸为10 m×17.5 m,采用φ800@1000的钻孔灌注桩,桩长15 m,插入比为1∶1.3,止水帷幕同一般区域。该区域存在一2.6 m×2.15 m的贴边集水坑,落深1.55 m,挖深达到8.8 m,该部分桩长增加到17 m,并要求集水坑开挖后三天内浇筑集水坑底板。

3.2.3 东侧机械车库区

基坑东侧机械车库区规模为7.0 m×80.0 m×2.2 m,总的挖深为8.65 m。“先浅后深”和“先深后浅”的开挖方案,直接决定围护方案的不同。“先浅后深”的方案,即要求大底板完成后在开挖落深坑,这是深浅式基坑常采用的方法,也是较安全的一种做法。由于基坑南、东、北三侧开挖线距离围墙较近,若该侧采用此方法,则后期挖土无法实现,因此该侧只能采用“先深后浅”的开挖方案。由于落深区面积较大,为保证基坑安全,该侧增设一道钢支撑,浅部大底板未完成,在保证施工可行及经济的基础上,如何设置支撑的撑点,是该部分考虑的难点。

经多次计算及比较,该侧采用如下支护方式:采用φ800的钻孔灌注桩,有效桩长18.05 m,机械车库区与一般车库区高低差采用2.7 m宽、6 m长的双轴水泥土搅拌桩坝体,内套φ700@4000,8.5 m长的钻孔灌注桩,桩顶设置1000×700的C40圈梁,第二道支撑撑在该圈梁上。具体支护形式见图3。

该侧施工流程:架设好第二道钢支撑后,开挖二层机械车库区;施工机械车库区底板,待强度达到后拆除第二道钢支撑;施工大底板,采用400×400型钢进行换撑,拆除第一道支撑。

图3 典型剖面图

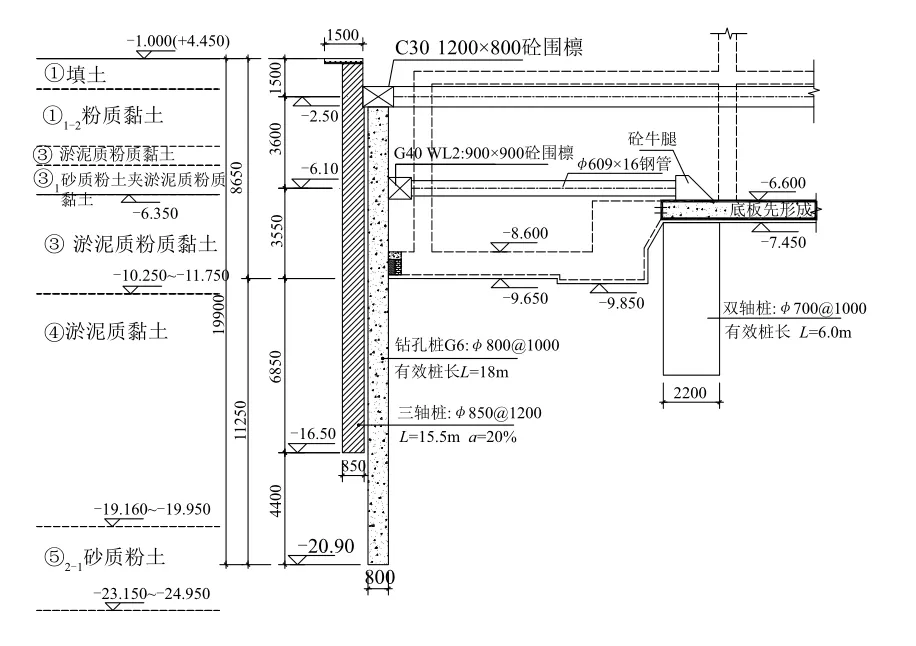

3.2.4 西侧机械车库区

机械车库区与东侧机械车库区开挖深度相同,平面尺寸为8.6 m×19 m,面积约160 m2,该侧基坑外为施工场地区,且与南侧出入口联通,尽管两个机械车库区开挖深度相同,但由于两侧施工条件及周边环境不同,因此,从经济及施工便捷等方面综合考虑,该侧采用常规做法,即先施工浅部基坑的大底板,待大底板完成后,将第二道支撑撑在底板上。由于该侧落深区面积较小,且该侧环境较宽松,当二层底板完成后可同时拆除支撑。该侧具体支护形式见图4。

图4 典型剖面图

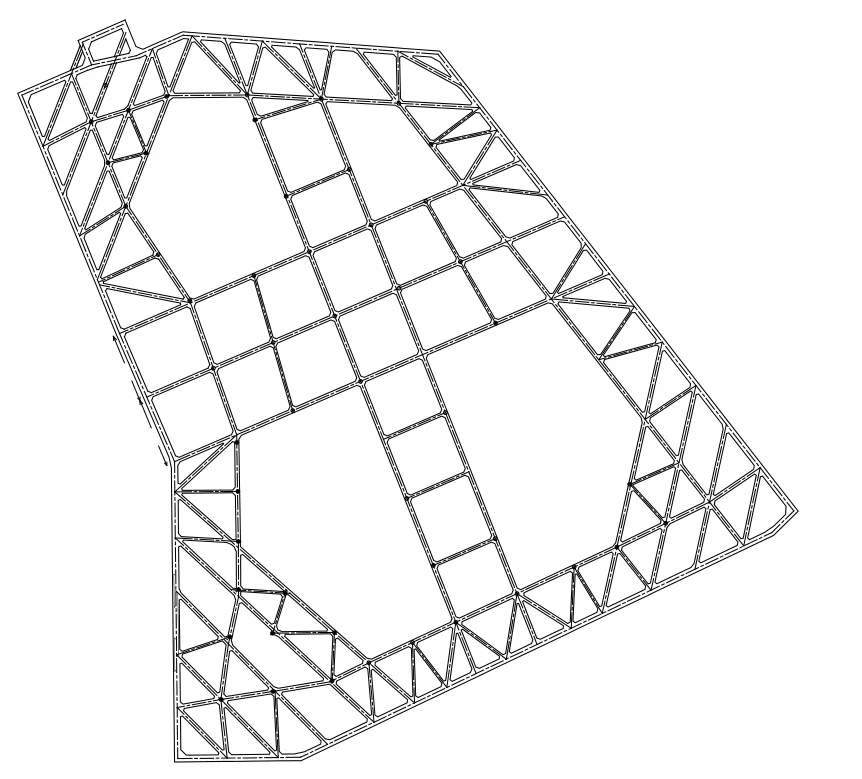

3.3 基坑支撑及换拆撑设计

支撑:基坑主要采用一道C30混凝土支撑,为保证基坑总体受力平衡,其平面布置采用“集中对撑+角撑+边桁架”的形式(见图5)。两层机械车库区域增设一道φ609钢管撑(现场施工见图6)。

图5 支撑平面布置图

图6 现场施工图

换拆撑:基坑总体上待大底板强度达到80%后方可拆除混凝土支撑,拆撑时应进行多点应力释放,对称拆除,以减小支护结构瞬间位移值。对于东侧机械车库区,应先进行换撑后方可拆除支撑。

4 监测结果及分析

在基坑施工过程中,对围护体系及周边环境均进行了实时监测。本工程共布置了11个测斜孔,围护墙顶水平、垂直位移监测点21个,坑外地下水位观测孔9个,地表沉降观测点有11个断面,每个断面为5个点,支撑轴力监测为7组,立柱沉降观测点10个,以及周边管线监测点若干。本工程选取二层机械车库区、设备用房区及一般区域开挖断面处的监测点进行分析。

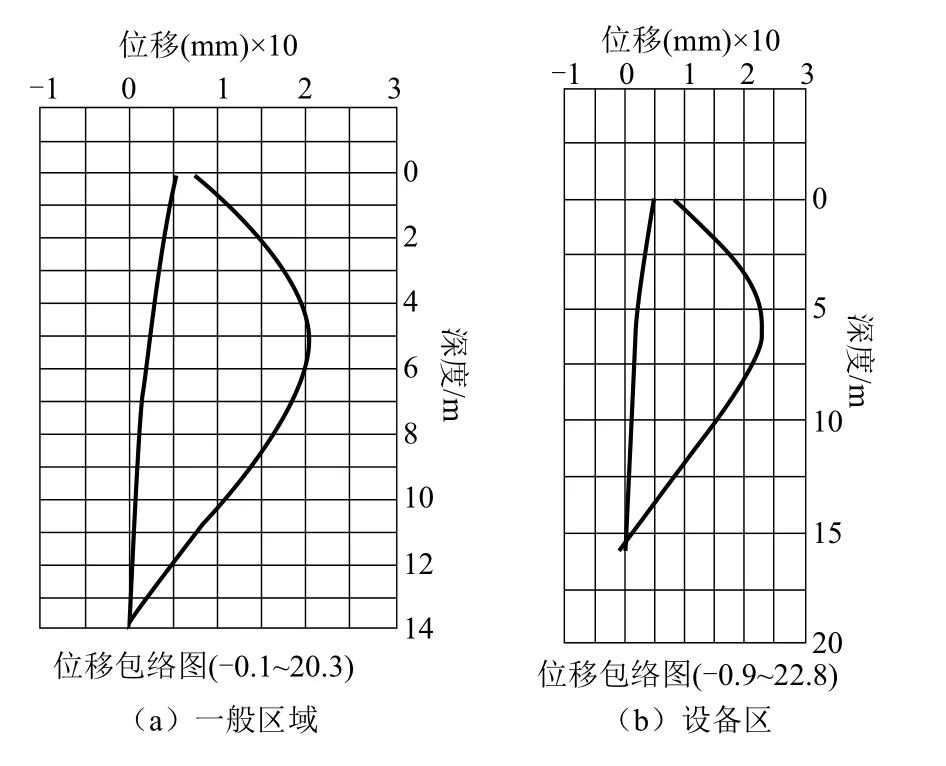

4.1 围护体深层水平位移

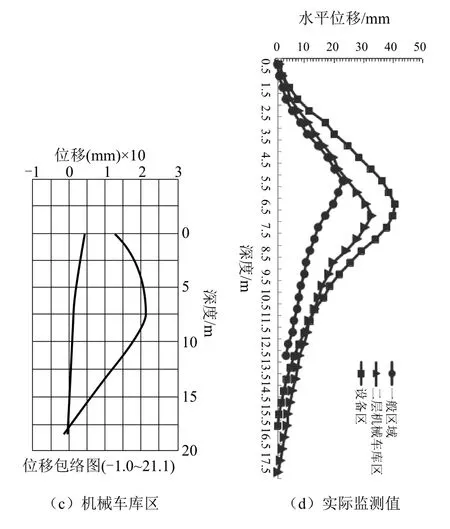

图7是选取了三个典型断面(二层机械车库区、设备用房区及一般区域)处的围护结构坑外土体在开挖至坑底工况下水平位移情况(同济启明星软件获得的计算值)。由图中可知,不论是计算值还是监测值,其水平位移均随着深度的增加先增大后减小,在土体开挖面附近达到最大。一般区域实际监测的最大位移基本在20 mm左右,和计算值相差无几;设备用房区监测值最大位移为40.54 mm,比计算值22.8 mm偏大,偏大的原因是支撑距离开挖面较大,其次测斜孔附近正好有一贴边集水坑,局部开挖深度达到8.8 m,造成该处测出来的位移偏大,但在报警值范围内;二层机械车库区增设一道支撑后,变形明显得到控制,监测值为32.73 mm,比计算值21.1 mm偏大一点,主要是施工单位未完全按照设计要求的流程进行施工。

图7 深层水平位移计算值与监测值

图7 深层水平位移计算值与监测值(续)

4.2 其他监测结果

根据最终监测结果显示:墙顶水平、垂直位移最大分别为14 mm、16.94 mm,电信管线DX点处最大沉降累计24.78 mm,超出报警值20 mm,经查明,由于开挖前在围护体外靠近围墙处开挖一条临时下水道,造成该点处开挖前沉降量已达14.98 mm,后期开挖到底板完成过程中沉降量均在可控范围内,其余的管线监测点均未超过为15 mm,立柱最大沉降10.58 mm,支撑最大轴力5113.3 k N,均在报警值范围内。

5 结语

该工程已于2016年结构封顶。从基坑的各项监测值来看,该工程贴边坑中坑的支护设计及施工均是成功的,为类似工程可提供一定的参考和借鉴。