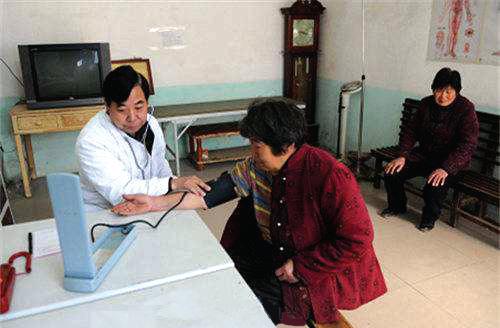

乡村医生的尴尬境况

汪徐秋林 方诗琪

一边是治病救人的公众赞誉,一边是“后继无人”的普遍担忧,乡村医生这个群体,在“是农、是医还是商”的身份尴尬中,已经走过60多年。偏偏也就是这一群体,过去几十年一直扮演着我国基层农村数亿人口“健康守门人”的角色——无论他们的编制、待遇、技能,还是传承,都处在变与不变之中。

穿上白大褂,乡村医生有荣誉,有自豪,也有为难;脱下工作服,他们是父母,是子女,也是街坊邻居。“当乡村医生,身份不变,收入不多,现在年轻人愿意做的,已经非常非常少。”拥有50多年行医经验,一直以来都在关心村医群体和农村基层医疗发展的全国人大代表、河南省通许县大岗乡苏刘庄村村医马文芳这样对记者说。

收入低,任务重

在云南省澜沧县和贵州省习水县,无论是性格、年龄、家庭,还是从业路径,姚芳、张惠仙、罗曼雪、钟怀良4人各有故事,但有一点相同,他们都是乡村医生。

经过近3年培训,姚芳于1995年开始在云南省澜沧县拉祜族自治县东回镇乡镇卫生院工作,3年后她回到班利村当一名村医。在此之前,3000多人的班利村没有卫生室。姚芳来了之后,就在家里给乡亲看病。

张惠仙的父亲在她小时候因缺医少药去世,母亲一直希望她能够当医生。1999年,她开始在澜沧县酒井乡岩因村当村医。直到2017年8月,因为家中老人生病无暇照料,一时心生去意的她叫回了药剂专业毕业的外甥女钟丽萍,这个2000多人的村庄才有了第二名村医。

罗曼雪的父亲不识字,在贵州省习水县东皇镇白坭村,靠给人抓中药看病当了50年“赤脚医生”。罗曼雪长大后留在父亲身边,行医18年来,她通过成人高考取得大专文凭、获得了习水县卫生部门组织的乡村医生资质考试,还考取了国家“执业(助理)医师”资格证,成了白坭村卫生室的负责人。整个习水县518名乡村医生,拥有“执业(助理)医师”的人数为39人。

曾经在部队里当过军医的钟怀良,退休前担任习水县二郎镇卫生院的院长。2013年,他回到出生长大的二郎镇二郎村,在弟弟开办的村卫生室里当一名村医。

这4位乡村医生中,姚芳是澜沧县政协委员,张惠仙当了10年普尔市人大代表,罗曼雪是“2017年贵州省最美乡村医生”,钟怀良则两次获得习水县“优秀共产党员”称号。

在谈起村医给村民带来的便利时,他们4人自豪满满,即便当下许多年轻人不会再把村医当成自己的职业选择。然而,一个又一个现实的问题摆在他们面前:收入低、任务重、要求高,无养老保障。

村医从业20年、2017年获得云南省最美“健康守门人”、班利村妇女主任、收入在当地村医中居较高水平的姚芳告诉记者:“我爱这份职业,我的孩子在大学也学医。”但当被问起是否希望孩子也接班当村医时,她轻轻摇了摇头。

“其实现在的收入要比当年好多了。”姚芳回忆,“刚回到班利村时,我当村医,每个月收入只有几百元。”班利村所在的云南省瀾沧县是国家级贫困县。回到班利村的前10年,因为收入太低,姚芳经常帮村里人家杀猪,以补贴家用。在当地村民看来,杀猪是男人才有力气做的事。

“直到我家里的经济情况逐渐变好,才开始专心做医生。现在每个月收入多的能达到5000元。”姚芳说。

现在,乡村医生的收入主要由县财政拨发的工资、基本医药补助、公共卫生服务费和诊疗费等4部分组成。目前,云南省各个县,每月为乡村医生拨发500元基本工资和300元的基本医药补助,诊疗费是乡村医生给村民看病所得的收入。国家规定的每名村医每年55元的人均基本公共卫生服务经费补助,则由乡镇卫生院考核服务质量后按比例拨发。

在离云南澜沧县1000公里外的贵州省习水县,村医们的待遇也不乐观。同样作为国家级贫困县,习水县村医平均年收入为4万元,其中最低为2万元,最高近8万元。

澜沧县卫计局副局长孙忠泽告诉记者,村医的收入与诊疗技术、服务人群,以及居住地有关。诊疗技术高,看病村民多,诊疗费就多;基本公共卫生服务的人群广,得到的补助也多,如给贫困户体检一次可得到补贴12元;村民居住较为集中,一定时间内能服务到的村民多,收入也就相应多。

诊疗之外,占据村医大部分时间精力的,还包括基本公共卫生服务中为村民建档立卡、收集汇集资料的工作。记者在贵州习水县寨坝镇卫生院采访时发现,村医为村民建档需要填写5张表,每一张表均由手写完成。若以一个村3000人计算,一个卫生室2名村医,每人每年需要填写7500张表格。这些表格每年需同步更新,压缩了诊疗时间,村医的收入也随之被限制。

据云南澜沧县卫计局有关负责人介绍:“国家下发的基本公共卫生服务费,包括诊疗费和仪器费。村卫生室的仪器使用较少,结合村医的服务能力,他们实际能拿到的服务费,按照实际服务人数来算,在40%左右。”

“我这收入看上去挺高,但实在太辛苦。”姚芳说。

普遍没有养老保险

收入之外,村医长期没有养老保险的情况仍普遍存在。

将村医纳入城镇职工养老体系的想法,在政策制定层面早有设计。2010年,卫生部办公厅《关于推进乡村卫生服务一体化管理的意见》中提出:“乡村医生在暂不改变农民身份的前提下实行聘用制,并在村卫生室执业,乡村医生的业务收入、社会保障和村卫生室的资产纳入乡镇卫生院统一管理。”但全国各地在村医养老的问题上,一直没有形成统一标准,村医的待遇相差也较大。

2018年8月,国家卫健委在回应各地解决村医养老的问题中表示,村医养老主要有3种解决方式:江苏、浙江等地,将村医纳入城镇职工养老保险;河北、山东等地,按村医每工作1年每月15—20元的标准给予年资补助;广东对已离岗老年村医,按每人每月700—900元的标准给予补助;安徽、河南等地,按每人每月300元的标准补助。

云南澜沧县,则是由县财政每年拿出一部分钱,为所有村医购买每年每人500元的农村养老保险。这样,每名村医60岁后就能领到每月100多元的养老金。前些年,姚芳的村卫生室因为服务人群多,破例被吸收成为东回镇卫生院分院后,她和卫生室另一位村医的养老保险就由东回镇卫生院承担。但同处一县的村医张惠仙、钟丽萍,则还是按照农村标准来缴纳。

在贵州习水,由于罗曼雪是村卫生室的负责人,东皇镇卫生院从3年前开始替她每月缴纳城镇职工养老保险;钟怀良作为曾经二郎镇卫生院的院长,也能够领到退休金。但习水县更多村医,包括罗曼雪的父亲和钟怀良的弟弟,就没有这样的待遇,甚至没有养老保险。

村医无养老、无编制的尴尬,在全国各地都普遍存在。2018年10月,甘肃省卫计委在《关于进一步完善乡村医疗机构一体化管理工作的通知》文件中提出:“所有村医与乡镇卫生院签订聘用劳动合同,身份由个体转变为乡镇卫生院临聘职工”,同时要求“为符合条件的在岗村卫生室从业人员,购买企业职工养老保险,解决在岗村医养老待遇”。

这份文件向社会公开后,一度在乡村医生群体中得到很大关注。对于其他省份解决乡村医生编制问题的先行先试,云南澜沧县卫计局副局长孙忠泽算了这样一笔账:作为国家级贫困县,如果要与全县359名乡村医生签订劳动合同,县财政就要多支出600万,“这笔钱怎么出?”澜沧县第二人民医院院长宁有聪也向记者表示,与乡村医生签订合同,会担心他们对“雇佣期限”“临时聘用”产生顾虑。“此前没有签过合同的乡村医生,看到有服务期限的合同,如果担心到期后医院不再聘用自己,应该怎么解释?”

人员不足,梯队断层

在农村,“缺了乡村医生,还真不行。”云南澜沧县第二人民医院院长宁有聪说。

为缓解基层农村医疗体系薄弱的问题,原国家卫计委在《关于做实做好2017年家庭醫生签约服务工作的通知》中提出:“基层医疗卫生机构,要优先遴选业务能力强、有一定群众基础的全科医生、护士等卫生技术人员,组成家庭医生团队,在不具备条件的农村地区,可遴选符合服务能力要求的乡村医生,与乡镇卫生院临床医生组建服务团队。”“家庭医生”作为医改中“强基层”的实施方案之一,也被层层推进到了基层。

宁有聪所在的澜沧县第二人民医院,同时加挂着澜沧县上允镇中心卫生院的牌子。澜沧县北部面积大、人口多,其中的上允镇管辖着11个行政村。2017年后,上允镇中心卫生院升格为澜沧县第二人民医院,成为县城北部规模最大的医院,服务覆盖着澜沧县北部5个镇的80万人口。

自2017年开始,宁有聪所在医院派出公共卫生科、临床医生及11个行政村的村医,组成一支35人的家庭医生团队,完成村民健康的签约服务。“农村的服务半径太大,最远的村庄离我们90公里,平均下来也有50公里,上门成本实在太大。”宁有聪说。

而在贵州习水县的寨坝镇卫生院,时任院长曹正权同样认可“家庭医生”是将乡镇卫生院医疗力量派驻农村基层的重要办法之一。曹正权介绍,寨坝镇卫生院2017年开始将全医院70多人的医疗队伍,编成13个医疗小队,同镇内12个村的村医一起,组建家庭医生医疗小组,在完成村民走访的同时,也对覆盖的签约服务对象进行建档和诊疗。“能力和知识储备的薄弱,村医在这一过程中能做的并不多,所以这里大部分工作是由镇卫生院工作人员来承担。”曹正权说。面对记者有关时间和投入的追问,他也坦言,镇卫生院组建的医疗小组,可利用的时间仅仅是周末,走访中的所有投入,都来自于镇卫生院的自有资金。这就导致,镇卫生院工作人员非常繁忙。

作为村医,也是家庭医生队伍的直接管理部门,乡镇卫生院担心的不仅是村医群体诊疗能力的欠缺,还有该队伍普遍存在的人员不足和梯队断层。

原国家卫计委曾在《村卫生室管理办法(试行)》中提出,“根据辖区服务人口、农村居民医疗卫生服务现状和预期需求以及地理条件等因素,原则上按照每千服务人口不低于1名的比例配备村卫生室人员。”但记者在走访的5个村庄中发现,在村卫生室的人员配备上,当地没有一个村庄能够达到此标准。按照服务群体规模,云南澜沧县本应该有497名村医,但是目前在职的只有359名。孙忠泽说,“太难招了,很少人愿意当村医。”贵州习水县二郎镇卫生院副院长胥明先同样表示,现在年轻人愿意做村医的实在太少。

记者调查了解到,云南澜沧县目前有155个村卫生室,359名乡村医生,其中35岁以下170人,35-50岁128人,50岁以上61人。这些人当中,具有小学/初中文化39人,高中/中专文化281人,大专文化39人;具有执业(助理)医师资格的仅1人。 而贵州习水县目前有432个村卫生室,518名乡村医生,其中35岁以下比例为13%,35-50岁占比57%,50岁以上占比30%,整个县持有执业(助理)医师资格的村医为39人。

2018年5月,云南省在新进入乡村医生的准入考试上,采取了全省统一的考试标准。在这之前,澜沧县的村医候选人,经由村委会、卫生院、乡镇政府推荐,报县卫计局批准并在乡镇卫生院培训后,由县卫计局统一组织考试、体检,通过后便可在该村卫生室行医。按照新方法施行后,村医新准入人员在网络上统一注册、学习、考试,待合格后注册成为乡村医生。结果半年多过去了,澜沧县还没有一人能通过考试。

2017年,因家里老人生病心生去意的张惠仙,叫回了在澜沧县禁毒大队上班的外甥女钟丽萍。钟丽萍2014年从普洱市卫生学校药剂专业毕业,“全班60个同学,毕业后有留在城市去药房的,有不干医生护理去打工的,当村医的包括我在内,2人。”她说。

改变乡村医生的生存现状,关系到数亿农村常驻人口的日常医疗保障

全国人大代表、河南省通许县大岗乡苏刘庄村村医马文芳,曾自费调研过河南、山东、湖南3省18个县的100多位村医,他坦言:“由于待遇、编制、养老各种障碍,几乎没有年轻人愿意做村医。”

面对乡村医生存在的问题,首都医科大学的学者王晓燕、彭迎春和吕兆丰,曾在学术论文中分析道,由“赤脚医生”向乡村医生转化的历史遗留、县乡村三级医疗卫生服务的制度不完善、财政补助不足、农村医疗人才培养模式欠缺、人才吸引机制落后等,是造成乡村医生现状的主要原因。

2011年,时任国家卫生部部长陈竺在接受媒体访问时曾说,从中国现阶段的国情看,乡村医生队伍将长期为农民群众服务。“深化医改五项重点工作离不开他们,农民群众离不开他们。”

马文芳2017年一整年行医的收入,算下来每个月平均1490多元。“我今年68岁,还能干。但是等我干不动的时候,又怎么办呢?”马文芳在接受记者采访时反问记者,“谁愿意来?谁想来?”多年来,马文芳一直在呼吁,不改变乡村医生的生存现状,乡村医生这一群体将面临后继无人的局面。

而农村基层医疗体系的薄弱和相互掣肘背后直接影响的,将是全国农村地区5.76亿常住人口,尤其是农村贫困地区常住人口的日常医疗保障。

虽有困难,云南澜沧县的村医姚芳,仍然会召集一群村医来到卫生室一起讨论工作。贵州习水的村医罗曼雪依然会大部分时间住在白坭村卫生室,同时把孩子留在习水县城接受教育;钟怀良在谈起同样在乡镇卫生院上班的儿子时,一脸自豪。而张惠仙和从卫校毕业的钟丽萍,仍然会在夜里走过村卫生室门前泥泞的路,到村民家中给人看病。