升金湖湿地景观格局与水位关系的研究

杨 阳, 李皖彤, 周忠泽, 李春林

(安徽大学 资源与环境工程学院, 合肥 230601)

湿地是生物多样性最为丰富的自然生态系统之一,为多种依赖湿地生存的物种提供重要的栖息地。然而,在过去100年以来,随着人口增长和经济发展,全球自然湿地不断丧失和退化[1]。在此期间,中国也丧失了约50%的自然湿地,并在近二十年内呈现加速态势[2]。湿地的丧失和退化直接威胁湿地生物的生存和繁衍[3]。

导致湿地退化的因素十分复杂,其中,水位的人为控制是造成湿地功能退化的重要因素之一[4]。在季节性消涨的湖泊湿地中,水位的升降使多种景观要素发生变化,从而呈现不同的景观格局,对多种湿地生物的栖息地产生重要影响,如依赖湿地生存的各种水鸟[5]。长期以来,湿地生物适应了湿地景观的自然格局动态,而人为控制湖泊水位,显著改变了其原有的季节性消涨规律,可能对湿地生物的栖息地产生负面影响[6]。研究水位变化与湿地景观格局动态的相互关系,对于湿地生物多样性,尤其是水鸟的保护具有重要意义。

升金湖是长江中下游浅水通江湖泊的典型代表,每年秋冬季,湖泊水位下降,消落带草滩和泥滩随之暴露,为水鸟提供了大量的食物资源。每年约有3万~7万只水鸟在此越冬或停歇,使其成为东亚-澳大利西亚候鸟迁徙路线上重要的越冬地和停歇地[7]。然而,近年来为追求水产养殖利益的最大化,人为控制水位改变了升金湖水位的自然消涨规律[8],越冬水鸟的栖息地可能因此受到显著影响。阐明水位变化与湿地景观格局动态的相互关系可以更深入地理解升金湖水位变动对水鸟栖息地的影响。

本研究利用遥感图像分类技术,对升金湖不同水位下湖泊湿地景观格局进行定量化分析,分析水位与草滩、泥滩和农田等景观斑块面积及景观指数的相关关系,探讨水位变化对湿地景观格局的影响。在此基础上,探讨升金湖水位的最佳管理模式,为升金湖湿地,特别是越冬水鸟栖息地的管理和保护提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

升金湖(116°15′~117°15′E,30°15′~30°30′N)位于安徽省长江中下游,由黄湓闸北接长江。升金湖作为通江湖泊,丰水期为6月至9月,平均水位为12.5 m(吴淞高程);枯水期为11月至翌年4月,平均水位为8.9 m。受亚热带季风影响,年平均降水量为1600 mm,年均温为16℃[9]。湖区水生植被主要有苔草(Carexspp.)构成的湿生植被、芦苇(Phragmitesaustralis)和菰(Zizanialatifolia)构成的挺水植被、菱(Trapabispinosa)构成的浮叶植被及聚藻(Myriophyllumspicatum)和菹草(Potamogetoncrispus)构成的沉水植被[10]。依据湖盆的形状和水流的方向,常将升金湖分为上湖、中湖和下湖。

升金湖自然保护区成立于1986年,1997年晋升为国家级自然保护区[11]。保护区面积333.3 km2,核心区面积101.5 km2。升金湖于1995年加入中国人与生物圈自然保护区网络,2002年加入东北亚鹤类网络保护区,2005年加入东亚-澳大利西亚涉禽保护区网络,2015年被列为国际重要湿地。

1.2 研究方法

1.2.1 数据来源

本研究从美国地质勘探局(USGS, http://glovis.usgs.gov/)下载2007—2015年期间研究区域上空无云覆盖的22幅Landsat影像(行编号39,列编号121)作为景观分析的数据源。近十年内最高水位时的影像,即2010年8月18日的影像,只用于提取水体信息,界定本研究区域范围,其余21幅影像用于判读土地覆被类型。从中国资源卫星中心获得2014年4月20日的高分影像,用于图像分类的精度评价。从安徽省水文局网站下载同期水位,所用遥感影像对应水位变动范围为8.20~14.56 m(吴淞高程)。

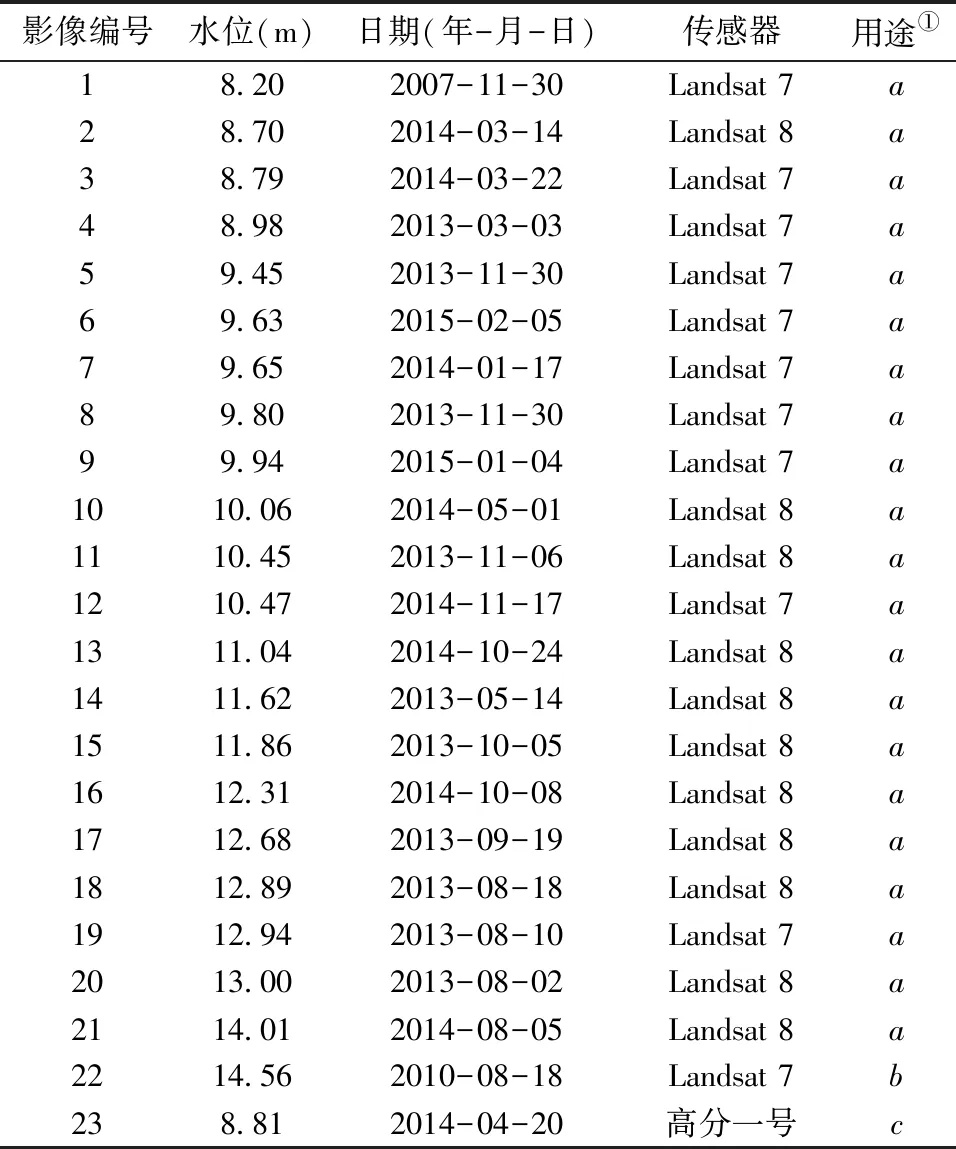

表1 本研究采用的Landsat影像与相应水位数据

注:a表示用于土地覆盖分类;b表示用于划定研究区域的边界;c表示用于精度评价

1.2.2 图像分类与精度评价

所有遥感影像都统一在WGS 84坐标系统下,使用ENVI(版本5.0、ESRI公司)对有条带噪声的Landsat 7 ETM+影像进行修复。通过计算界定合适阈值的归一化水体指数(NDWI)[12],从最高水位所对应的影像中提取最大水面边界,作为分析范围:

其中b2、b5分别表示Landsat 7 ETM+影像的第2、第5波段,M表示水体阈值。

将研究区域内的景观斑块分为水体、草滩、泥滩和农田4种类型,采用最大似然法,结合目视判读,对Landsat影像进行监督分类[13]。使用ENVI聚合工具,对面积低于一定阈值(30 m × 30 m)的细小像元进行合并。使用高分一号影像对图像分类结果进行精度检验。

1.2.3 景观指数的计算

利用FRAGSTATS软件计算斑块(Class)和景观(Landscape)两个水平的景观指数[14],并分析其与水位的相关关系(表2)。斑块水平的景观指数用以评价斑块形状及其破碎化程度,景观水平指数用以评价景观异质性。

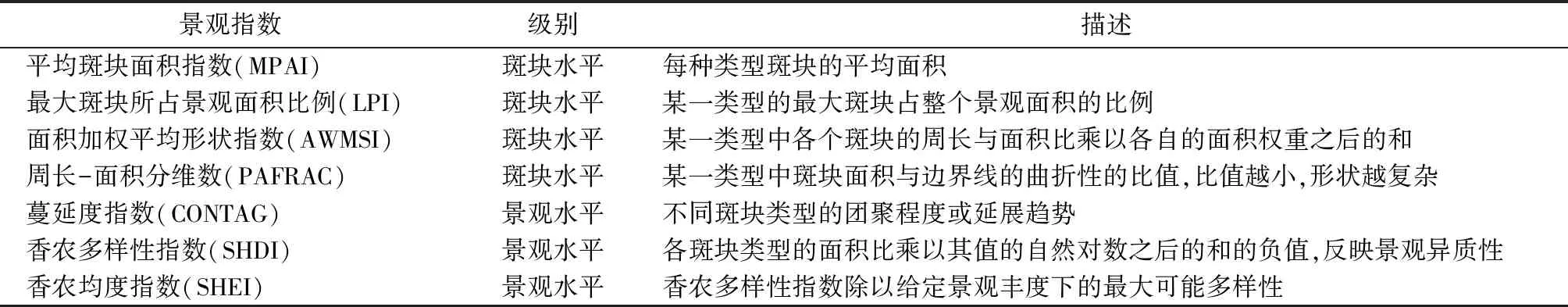

表2 定量描述斑块空间格局的景观指数

2 结果与分析

2.1 图像分类的精度评价

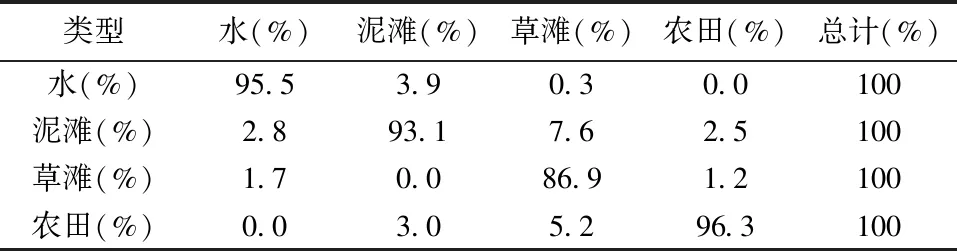

总体分类精度为90%,Kappa系数为0.91,水体、泥滩和农田的分类精度达到90%以上,草滩的分类精度为86.9%(表3)。精度评价的误差矩阵表明,本研究所采用的分类方法具有较高的精度。

表3 2014年3月22日Landsat影像分类的误差矩阵

2.2 水位与景观格局的相关关系

升金湖水位具有明显的季节动态,每年4、5月份,水位开始上升,至7、8月份达最高值,最高水位可达15 m以上;10月份水位开始下降,至12月底及翌年1月,水位下降到最低点,最低水位约为8.20 m(图1)。

图1 升金湖2010—2015年分旬水位变化曲线

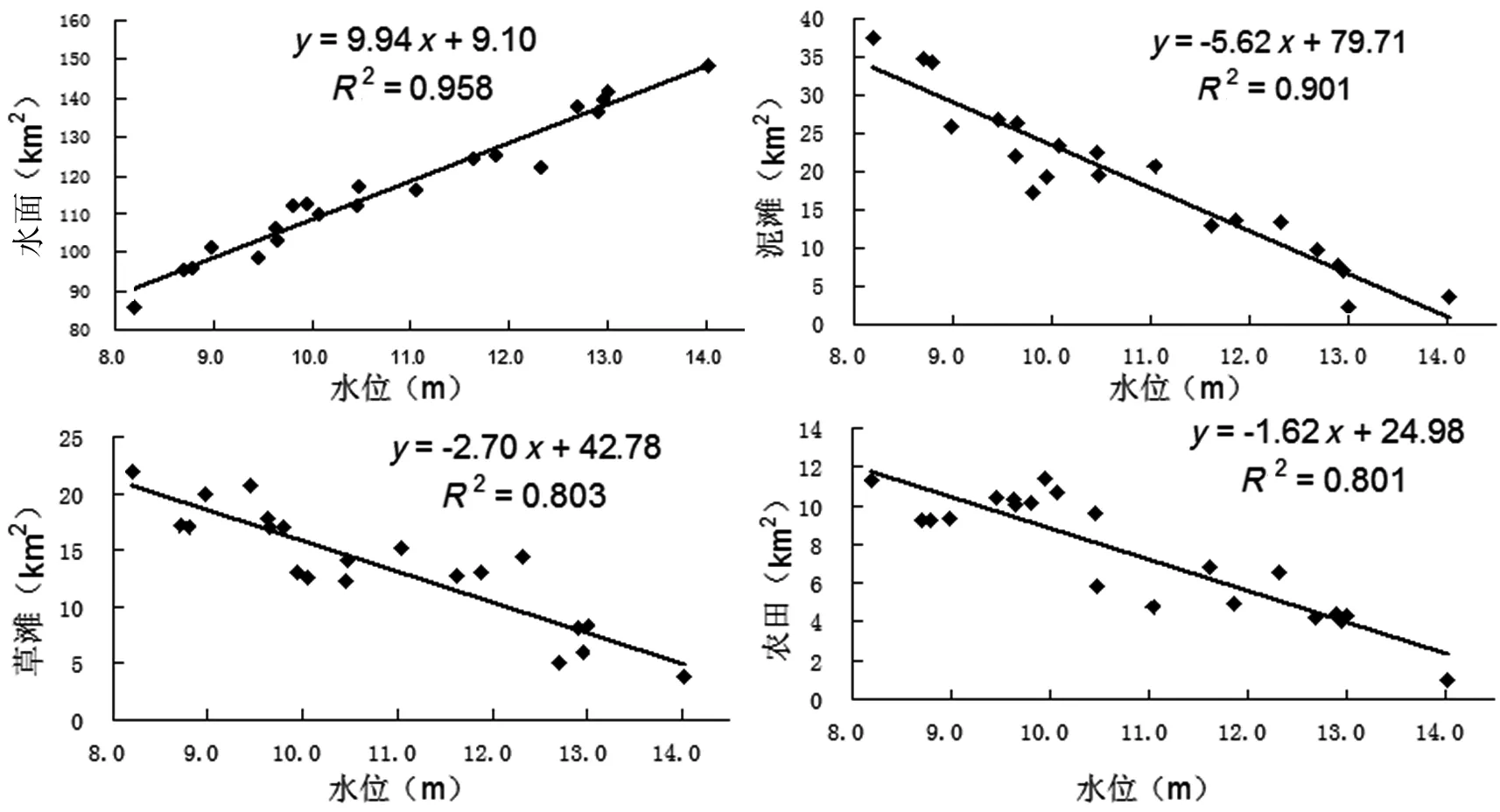

升金湖水面面积随水位升高而增大,从最低水位8.20 m时的83.52 km2增加到最高水位14.56 m时的156.56 km2,增加87.5%。泥滩、草滩和农田面积随水位的升高而缩小,分别从最低水位时的39.87 km2、21.88 km2、12.20 km2缩小至最高水位时的3.61 km2、3.84 km2和1.00 km2,分别缩小90.9%、82.4%及91.8%。水位每升高1 m,水面面积增加约10 km2,而泥滩、草滩和农田各减少约5.70 km2、2.70 km2和1.70 km2(图2)。

水鸟越冬前期(10月—12月),升金湖水位迅速下降,平均水位为10.27 m。水位下降至平均值时,水面面积由汛期最高水位14.56 m时的156.56 km2迅速减小至111.18 km2,出露的泥滩、草滩和农田斑块面积分别为21.99 km2、15.05 km2和8.34 km2。随水位下降,上湖东南面沿支流河汊逐渐形成狭长草滩带,草滩和水面之间陆续出现零碎泥滩斑块,支流河汊上游和南部湖汊出露两片独立的农田斑块;下湖湖汊逐渐出现零碎泥滩斑块,湖中心出露部分草滩斑块;中湖水面变化较小,仅湖汊出现零星泥滩斑块(图2)。

图2 升金湖水位与各种景观斑块面积的关系

图3 升金湖湿地景观指数与水位的关系Figure 3 The relationship between landscape metrics and water levels in Shengjin Lake

水鸟越冬中期(1月—2月),升金湖水位降至最低点,平均为8.95 m,并持续保持较低水位。水位下降至平均值时,出露的泥滩、草滩和农田斑块面积分别为29.41、18.62和10.48 km2,水面面积下降至98.06 km2。本阶段最低水位可至8.2 m,此时出露的泥滩、草滩和农田斑块面积达到最大,分别为39.87、21.88和12.20 km2,水面面积减小至83.52 km2。此时上湖水面面积不及丰水期的一半,东南部河口淤积区出现大面积泥滩和草滩,支流河汊两侧和南部湖汊两片独立的农田斑块面积增大,斑块总体平均面积较大。中湖水面变化较小,明显小于上湖和下湖,出露的泥滩、草滩面积较小,零星分布于湖边。中湖与下湖连接处以及下湖的中部区域出现较大面积的泥滩和草滩斑块,但破碎化程度明显高于上湖(图2)。

水鸟越冬后期(3月—4月),水位开始上升,平均为9.36 m。水位上升至平均值时,水面面积增加至102.14 km2,占最高水位面积的65.24%。泥滩、草滩和农田斑块面积分别减少至27.11、17.51和9.82 km2。随水位升高,泥滩面积减小最为显著,但总体面积仍高于越冬前期。上湖东南部河口淤积区部分地势较低的草滩和泥滩逐渐被淹没,沿湖岸狭长分布,斑块面积下降;中湖出露的泥滩和草滩斑块基本被淹没,仅部分湖汊残留细碎的泥滩斑块。中湖与下湖连接处以及下湖中心的草滩和泥滩斑块逐渐被水面分割淹没,下湖东南部部分地势较低的细小农田斑块也被淹没,斑块破碎化程度升高(图2)。

2.3 水位与景观指数的相关关系

在斑块尺度上,泥滩和草滩的MPAI、LPI和AWMSI指数均随水位升高而减小,草滩的PAFRAC指数随水位升高而增大,泥滩的PAFRAC指数没有明显的规律性;农田的LPI指数和AWMSI指数同样随水位升高而减小,MPAI指数、PAFRAC指数没有明显的规律性;水体的MPAI指数和LPI指数均随水位升高而增大,且远大于其他3种生境,AWMSI指数也一直维持在较高的水平上,PAFRAC指数没有明显的规律性,但其均值小于其他3类斑块(图3-a、b、c、d)。景观尺度上的CONTAG指数随水位的升高而增大,二者具有显著的线性关系(图3-e);SHDI指数和SHEI指数随水位升高而减小,景观异质性下降(图3-f)。

3 讨论

升金湖水位的季节变化对湿地景观格局产生了显著的影响。每年秋冬季,水位开始下降,泥滩和草滩等景观斑块逐渐暴露,湿地景观的异质性增加,为多种越冬水鸟提供重要的觅食地。水位的高低直接决定了各种景观斑块的暴露程度,从而影响各种水鸟对湿地生境的利用,并对水鸟群落结构和空间分布产生影响[15]。因此,湿地水位的管理是水鸟及其栖息地保护的关键[16]。

升金湖湿地景观格局随水位的变化具有空间差异。由于上湖承接上游泥沙的淤积,地势较高,水位降低时,暴露的泥滩和草滩面积较大,为越冬水鸟提供了大量的觅食场所。多年水鸟种群调查的结果表明,此区域水鸟的数量和物种多样性均高于其它区域[17]。随水位下降,下湖也出现了较多的泥滩和草滩,但破碎化程度较高。然而,在整个秋冬季,中湖的水域面积均较大,草滩和泥滩仅沿湖零星分布,水鸟的种类和数量也为全湖最低[17]。

升金湖湿地景观格局随水位而变化,斑块形状的复杂性也不断变化。随着水位上升,水面逐渐扩展至各个湖汊,并迅速延展到整个湖区,水体斑块渐趋完整,但同时,草滩、泥滩等斑块类型随水位升高逐渐破碎化。每年秋冬季,随着水位下降,草滩、泥滩逐渐暴露,湿地景观多样性因此增加,为多种迁徙和越冬水鸟提供重要的觅食地。

消落带受湖泊水位变化的影响最为显著,随水位的下降,泥滩和草滩逐渐暴露,为多种水鸟提供良好的觅食场所。其中,泥滩是涉禽的重要栖息地,为多种鹤类和鸻鹬类提供丰富的食物资源[18];由于长江中下游特殊的气候条件,水位下降后,消落带的湿生草本植物开始生长[19],形成大面积的草滩,吸引了大量的越冬雁类在此觅食[20]。位于水陆交界区域的浅水区也是多种涉禽的重要觅食地,然而,在遥感影像中,深水和浅水很难区分,因此,本研究未识别浅水区域。

升金湖是东亚-澳大利西亚候鸟迁徙路线上水鸟的重要越冬地和停歇地,每年冬季,数以万计的水鸟在此越冬和停歇[17]。保持升金湖自然水位的季节消涨规律,使其秋冬季水位较低,暴露消落带的泥滩和草滩等栖息地斑块,是为在此越冬的水鸟提供充足食物来源和休息场所的基础。然而,近些年来,为追求渔业养殖利益的最大化,升金湖的水位受到人为控制[21],自然水文过程发生改变,特别是在越冬前期,升金湖水位虽然已开始回落,但为保证养殖鱼类的继续生长,其水位依然较高,暴露出的泥滩、草滩等生境较少,湿生草本植物错过秋季生长期[19],不能为雁类及涉禽等越冬水鸟提供充足的适宜栖息地。栖息地的多样性和异质性也较低,难似同时满足多种越冬水鸟对栖息地的不同需求。此外,由于密集的水产养殖,湿地植被退化严重,底栖生物多样性也因此下降,水位下降后暴露的泥滩和浅水区域为水鸟提供的食物资源十分有限[22]。

4 结论和建议

升金湖湿地景观格局随水位的变化而发生显著改变,每年秋冬季,随水位的下降,泥滩和草滩等湿地景观斑块逐渐暴露,为在此越冬或停歇的大量水鸟提供重要的栖息地。然而,如果秋冬季水位较高,湖底不能暴露,为水鸟提供的栖息地就非常有限。因此,建议在水鸟越冬期有计划地对升金湖水位实施分步调控,使其水位从9月底开始逐步下降,渐次暴露各种栖息地斑块,以满足分批抵达的迁徙水鸟对不同栖息地类型的需求。同时,降低水产养殖的密度,恢复水生植被和底栖生物的多样性,为在此越冬的水鸟提供丰富的食物资源。

致谢:安徽大学资源与环境工程学院王杰和吴鹏海老师在遥感解译方面给予指导,并在论文完成进程中给予多次帮助,在此表示衷心的感谢。