氨氯吡啶酸在小麦、植株和土壤中的消解和残留

邢 平,徐艳飞

(南京红太阳股份有限公司,南京 211100)

农药利用率较低,只有少部分可被作物吸收,大部分通过淋溶、吸附、沉降等环境行为流失到大田环境。环境中一些农药的残留时间较长,可能会对后茬作物产生药害,还易通过食物链富集对人类和其他生物产生毒害作用[1]。随着人们对食品安全、环境安全的关注,农药在大田环境中的消解和残留行为研究更受重视[2]。

氨氯吡啶酸(picloram)是美国陶氏益农公司开发的植物激素型除草剂,其对阔叶杂草及灌木、乔木等木本植物防效优异,对十字花科植物防效较差。氨氯吡啶酸能被植物的根、茎和叶片快速吸收,并在体内传导,通过抑制植物线粒体系统呼吸作用及核酸代谢,造成植物体木质部导管堵塞,引起植物地上部畸形、枯萎、脱叶,直至死亡[3-6]。我国登记氨氯吡啶酸剂型主要为水剂,用于油菜、小麦,目前已有其在油菜上的消解动态研究,但未见其在小麦上的研究报道,因此研究氨氯吡啶酸在小麦上的消解和残留动态等环境行为对评价氨氯吡啶酸的生态环境风险具有重要意义。

氨氯吡啶酸的分析方法主要有气相色谱法和高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)法。HPLCMS/MS的多重反应监测模式(MRM),不仅可以省去复杂的前处理过程,还可提高检测结果的灵敏度和准确性[7]。本试验在此基础上建立了氨氯吡啶酸在小麦、植株和土壤中的HPLC-MS/MS残留分析方法。并研究了其在小麦、植株和土壤中的消解残留动态,为氨氯吡啶酸在小麦田中的合理使用提供科学依据。

1 试验方法

1.1 试剂与仪器

氨氯吡啶酸标准品(95%)、28.6%氨氯·二氯吡水剂(5.7%氨氯吡啶酸+22.9%二氯吡啶酸),南京华洲药业有限公司;乙腈(分析纯、色谱纯)。

高效液相色谱系统:Accela 600 Pump、质谱系统:Thermo TSQ Quantum Access MAX,赛默飞世尔科技(中国)有限公司;AL104电子分析天平(0.000 1 g),梅特勒-托利多仪器有限公司;实验室常用仪器设备。

1.2 田间试验

试验设计参照《农药残留试验准则》和《农药登记残留田间试验标准操作规程》规定,分别在安徽宿州、北京通州、陕西杨凌进行氨氯吡啶酸消解动态试验及最终残留试验。试验设置4个处理:空白对照、低剂量处理、高剂量处理和消解动态处理。每个小区面积为30 m2,每处理3个重复,随机区组排列,小区间设保护带。

试验期间,北京平均气温20℃,土壤pH值7.12,有机质质量分数3.22%。安徽平均气温22℃,土壤pH值7.4,土壤有机质质量分数1.14%。陕西平均气温23℃,土壤pH值7.2,土壤有机质质量分数2.0%。

1.2.1 消解试验

28.6%氨氯·二氯吡水剂1 350 g/hm2(制剂用量,下同)于小麦返青至拔节期施药,施药时保证用于动态试验的植株均匀着药,施药1次。于施药后2 h,1、3、5、7、10、14、21、28、35、45、60 d随机采样,另设清水空白对照。小麦采样用剪刀剪取地上部全株为植株样品,小区边行和每行距离两端0.5 m内不采样,每小区每次采集不少于1 kg,装入样本容器中,贴标签,贮存于-20℃冰柜。

土壤消解区单独施药。施药剂量为1 350 g/hm2,施药后2 h,1、3、5、7、10、14、21、28、35、45、60 d采样,另设清水空白对照。采用随机或棋盘式选择6~12个采样点。用土钻以往复旋转的方式采样,采样深度为10 cm。每小区每次采集土样1~2 kg,除去土壤中的碎石、杂草和植物根茎等杂物。土样混匀,采用四分法留样500 g,装入样本容器中,贴标签,贮存于-20℃冰柜。

1.2.2 最终残留试验

28.6%氨氯·二氯吡水剂残留试验于小麦返青至拔节期开始施药,施药1次。施药时间分别为安徽2011年3月12日和2012年2月5日,北京为2011年3月9日和2012年3月16日,陕西为2011年4月10日和2012年4月15日。每小区28.6%氨氯·二氯吡水剂设2个浓度水平,低剂量900g/hm2,高剂量1350g/hm2,每个处理3次重复。采收间隔期61~101 d。另设空白试验区为对照,处理间设保护带。

小麦采样:随机多点采样,采取无病害麦穗不少于2 kg,保存于样品容器中,贴标签。

植株采样:随机多点采样,采取地上全株植株不少于1 kg,保存于样品容器中,贴标签。

土壤采样:同1.2.1土样采集方法。

1.3 样品前处理方法

1.3.1 小麦和土壤样品

称取小麦或土壤样品10 g于30 mL离心管中,加入20 mL乙腈提取液,组织匀浆机10 000 r/min匀浆2 min,离心。吸取上清液2 mL,氮气吹干,1 mL乙腈+水(体积比1∶1)溶解定容,过0.22 μm滤膜后,待测。

1.3.2 植株样品

将小麦植株样品在粉碎机中预粉碎,压实后称取植株样品10 g于50 mL离心管中,加入40 mL乙腈提取液,组织匀浆机10 000 r/min匀浆2 min,离心,植株样品采用石墨化炭黑QuEChERS法净化。吸取上清液4 mL,氮气吹干,1 mL乙腈+水(体积比1∶1)溶解,加入40 mg Carb,离心取上清液,过0.22 μm滤膜后待测。

1.4 仪器条件

色谱柱:Agilent Hillic色谱柱(50 mm×3.0 mm,2.7 μm);柱温:20℃;流速:400 μL/min;进样量:10μL;流动相:乙腈+10 mmol醋酸铵水溶液(体积比70∶30);离子源:电喷雾离子源(ESI);扫描方式:负模式;毛细管电压:350 V;锥孔电压:2500 V;离子源温度:300℃;蒸发温度:300℃;鞘气:0.345 MPa;辅助气:1.75 MPa。

检测方式:多重反应监测(SRM),质谱参数见表1。

表1 质谱参数

2 结果与讨论

2.1 方法验证

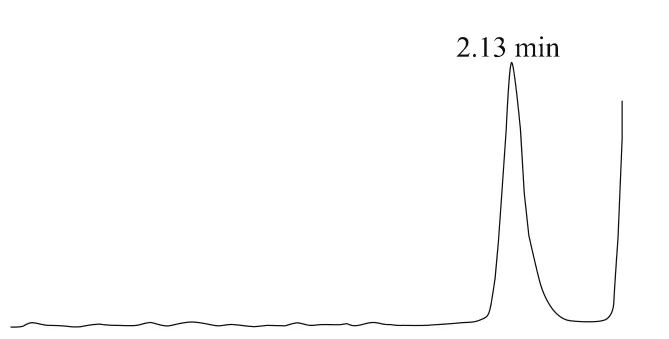

配制质量 浓 度 为 0.025 mg/L、0.05 mg/L、0.1 mg/L、0.5 mg/L、1.0 mg/L、2.0 mg/L的氨氯吡啶酸标准溶液,在1.2.2液质条件下进行测定,以氨氯吡啶酸标准溶液质量浓度与相应峰面积绘制标准曲线,见图1。标样线性方程为y=244 237x+3 831,相关系数为R=0.999 7,其中y为峰面积,x为氨氯吡啶酸标准溶液质量浓度。

图1 氨氯吡啶酸标准曲线

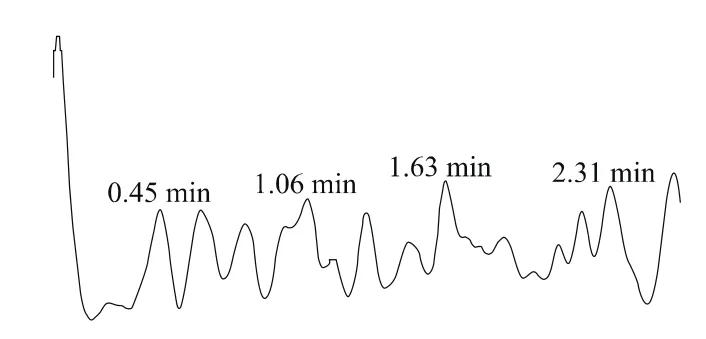

分别在空白小麦、土壤和植株样品中添加3个水平的氨氯吡啶酸标准溶液,每处理重复5次,采用上述分析方法测定回收率,结果见表2。由表2可知,质量浓度为0.1 mg/kg~1.0 mg/kg时,氨氯吡啶酸在小麦中的回收率为77%~86%,相对标准偏差(RSD)为5.7%~11.2%;其在植株中的回收率为79%~87%,RSD为5.8%~10.5%;在土壤中的回收率为73%~92%,RSD为5.3%~5.8%。氨氯吡啶酸标样质谱图见图2;小麦、植株和土壤空白基质及氨氯吡啶酸添加质谱图见图3~图8。

表2 氨氯吡啶酸在小麦、植株和土壤中的回收率(n=5)

图2 氨氯吡啶酸标样质谱图(0.05 mg/L)

图3 小麦空白色谱图

图4 小麦添加色谱图

图5 植株空白色谱图

图6 植株添加色谱图

图7 土壤空白色谱图

图8 土壤添加色谱图

2.2 氨氯吡啶酸消解动态

氨氯吡啶酸在小麦植株和土壤中的消解动态试验结果见表3。氨氯吡啶酸在小麦植株和土壤中的残留量随时间延长逐渐降低,其消解过程符合一级动力学方程Ct=C0-kt。其中Ct表示t时的农药残留量,C0为施药后原始沉积量,t为施药后时间,k为消解系数。氨氯吡啶酸在安徽和陕西小麦植株中的0 d残留量差异较小,显著低于北京小麦植株中的0 d残留量,但安徽小麦植株半衰期显著低于北京和陕西小麦植物半衰期。结果表明,氨氯吡啶酸在小麦植株中的降解速率与温度之间有一定的关系,在土壤中的降解速率与有机质含量呈正相关,有机质含量越高其降解速率越快。氨氯吡啶酸植株和土壤中的半衰期分别为4.9~15.6 d和10.5~18.6 d。

表3 氨氯吡啶酸在小麦植株和土壤中的消解试验结果

2.3 最终残留试验

最终残留检测对氨氯吡啶酸在小麦上使用的安全性评估具有重要意义。试验结果表明,28.6%氨氯·二氯吡水剂900 g/hm2和1 350 g/hm22个剂量,施药1次,采收间隔期为收获期时,北京、安徽和陕西氨氯吡啶酸在小麦中残留质量浓度均<0.1 mg/kg;植株中残留浓度均<0.05 mg/kg;土壤中残留浓度均<0.05 mg/kg。

我国农药残留限量标准与CAC标准均未制定氨氯吡啶酸在小麦中的最大允许残留量(MRL),美国制定的残留量限制标准中氨氯吡啶酸在小麦中的MRL为0.5 mg/kg。本文以美国制定的氨氯吡啶酸在小麦中MRL为本残留试验的参考依据,28.6%氨氯·二氯吡水剂防治小麦阔叶杂草,最高制剂用药量900 g/hm2,施药1次,安全间隔期建议定为收获期。

3 结论

本研究建立了氨氯吡啶酸在小麦、植株和土壤中的HPLC-MS/MS残留分析方法。试验结果表明,小麦、植株和土壤的添加回收率为73%~92%,相对标准偏差均小于11.2%。土壤和植株中的氨氯吡啶酸最低检出浓度为50 μg/kg,小麦中氨氯吡啶酸的最低检出浓度为100 μg/kg。试验结果满足残留检测试验的要求。

氨氯吡啶酸在植株和土壤中的消解均符合一级动力学方程,半衰期分别为4.9~15.6 d和10.5~18.6 d。在小麦返青至拔节期施药1次,收获期小麦中氨氯吡啶酸的最终残留低于美国制定的最大允许残留量0.5 mg/kg,对小麦安全。