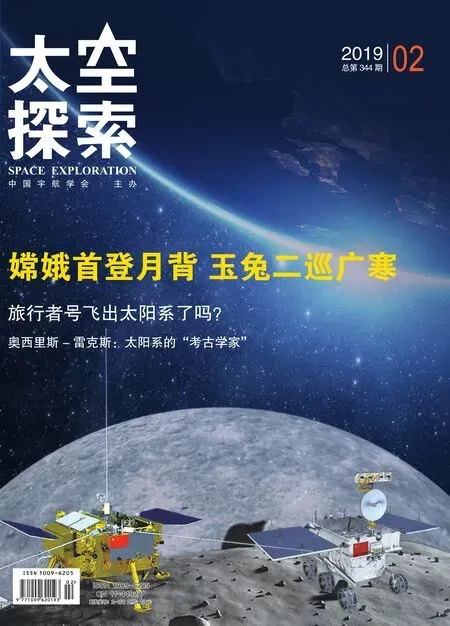

“嫦娥四号”奔月日记

文/魏京华

人类探月几十载,月球背面却一直是块“未开垦的处女地”,始终保持着神秘。而随着嫦娥四号探测器成功软着陆在月球背面的南极-艾特肯盆地,人类首次“月背之旅”终于在2019年1月3日10时26 分成功“打卡”。

嫦娥四号探测器2018年12月8日乘坐长征三号乙运载火箭从我国西昌卫星发射中心出发,经过了地月转移、中途修正、近月制动、环月飞行,并从15公里高的动力下降初始点开始,一点点接近月背,最后成功软着陆至月球背面南极-艾特肯盆地,完成了人类首次月球背面软着陆探测的壮举。

2018年12月8日 火箭发射

我是嫦娥四号探测器,出生在中国探月世家。今天对我来说是个大日子,因为我将开启属于自己的太空征程。

在探月家族里,我们每个人都有自己的使命。大姐“嫦娥一号”最先进入太空,她成功进行了绕月飞行。二姐“嫦娥二号”在绕月飞行的同时,完成了多个验证项目和探测试验,她还与一个代号“4179”的小行星擦肩而过,实现了对它的飞行探测。

三姐“嫦娥三号”是我的“同胞姐姐”,我们一同出生,但她先得到了飞行的机会。三姐借鉴了二姐的经验,成功降落在了月球的正面。她的出色发挥为家族带来了无上荣光,让中国成为了世界上第三个软着陆月球的国家。

现在,接力棒来到了我的手上,终于轮到我登台表演了。

与其他几位姐姐相比,我的使命显得更加艰巨。我此行的目的地是月球的背面,那是一个人类探测器从未安全着陆过的地方。不过,我对此次飞行充满了信心。这几年里,中国航天的设计师们对我的身体进行了升级改造,让我的能力大大提升。

今天送我出发的是“火箭家族”里的长三乙大哥。他会带我飞到近地点200公里、远地点42万公里的地月转移轨道。

凌晨2时23 分,长三乙大哥点火起飞。在轰鸣声中,我一步步远离地球,很快便飞出了大气层。别了,生我养我的地方。

长三乙不仅力量大而且精度高,飞行了不到20 分钟,他就把我准确送到了目的地。跟地球别离的痛苦还没结束,我又要和长三乙大哥说再见了。从现在开始,我将独自飞往月球。这个过程充满了挑战,不过我不害怕。

进入太空后,我一直蜷缩着的4 条腿得以伸展开来。随后,我打开了我的翅膀——太阳翼。有了它,只要在太阳能照到的地方,我就会一直获得能量。

出发第一天,一切进展顺利。

2018年12月9日 中途修正

经过了惊心动魄的第一天,接下来几天里,我的主要任务就是沿着地月转移轨道飞往月球。在这个飞行的过程中,我要经历中途轨道修正,以确保能够在预定的时间地点成功与月球相遇。

因为月球是在不断运动的,所以如果我飞得过快或者过慢,都有可能错过与它的相遇,导致无法进入到月球轨道里。

在太空中修正我的飞行轨道,靠的是安装在我身上的诸多发动机。为了让我的身形更加灵活,中国航天的设计师们为我配备了一台7500牛的大发动机,还有16 个150牛发动机,12 台10牛的小发动机。这些发动机可以让我在太空中调整身姿,更改飞行方向和速度。

在今天,我成功进行了一次修正。发动机工作状态良好,这是一个好兆头,因为在后面的飞行中,我是离不开这些发动机的。

2018年12月12日 近月制动

经历过5 天的飞行后,我要进行一次“刹车”,即近月制动。地月转移轨道是椭圆形的轨道,设计师们之前已经计算好,我在这个点“刹车”后会变轨到月球轨道上去。如果不制动,我就会沿着这个椭圆轨道越飞越远。

近月制动可以说是我此行遇到的第一个大的挑战。按照规划,我要在飞行110 小时左右的时候到达离月球100公里的圆形轨道上。

在“刹车”过程中,发动机的工作时间要求极为严格。由于发动机功率大,如果开启时间过久,下降速度过快,我有可能会直接撞击到月球上;如果时间过少,没有进入到有效轨道里,我就会飞离月球。

时间慢慢流逝,终于到了近月制动的时刻。“发动机工作状况正常”“发动机工作时间控制良好”“轨道变化符合要求”……经过一系列惊心动魄的操作,我成功进入100×100公里的圆形月球轨道,从高空中已经可以隐约看到月球表面。

第一个挑战,完美通过。

2018年12月30日 降轨

进入到月球轨道以后,我便开启了环月飞行。在这个飞行期间,我的主要任务是两次与“鹊桥”进行通信测试,确保整个通信链路正常。

“鹊桥”是为了帮助我着陆月球背面而诞生的。因为月球背面无法直接和地球通信,所以它的主要职责是作为一个通信中转站,使得我和地球建立联系。能够在遥远的太空联系上来自中国的卫星让我格外开心。

今天,随着在100×100公里月球轨道上的任务的完成,我将再次变轨,进入到100×15公里的轨道。这个轨道的近月点就是我落月的起点。变轨的过程中,我测试了携带的激光敏感器等设备,收集了诸多数据参数,为最后的落月做好准备。

2019年1月3日 落月

大考的日子终于来了。今天,我将迎来旅途的最后一站——落月,这也是整个旅程中最具挑战性的一个环节。由于月背地形崎岖,我的着陆区只有50×30公里那么大。

着陆起点距离月球表面的高度只有15公里,我的初始速度是每秒1.7公里,在15公里的着陆过程中,我要把速度降落到0,挑战不可谓不巨大。

10时15 分,落月正式开始。首先,我进行了姿态调整,收起了太阳帆板。接着,7500牛发动机开始点火,进行动力下降,150牛发动机随时点火来调整姿态。

从15公里到8公里这一段是主减速段,在这个阶段我成功把速度从每秒1.7公里降低至每秒100米左右。这是迈向成功的第一步。

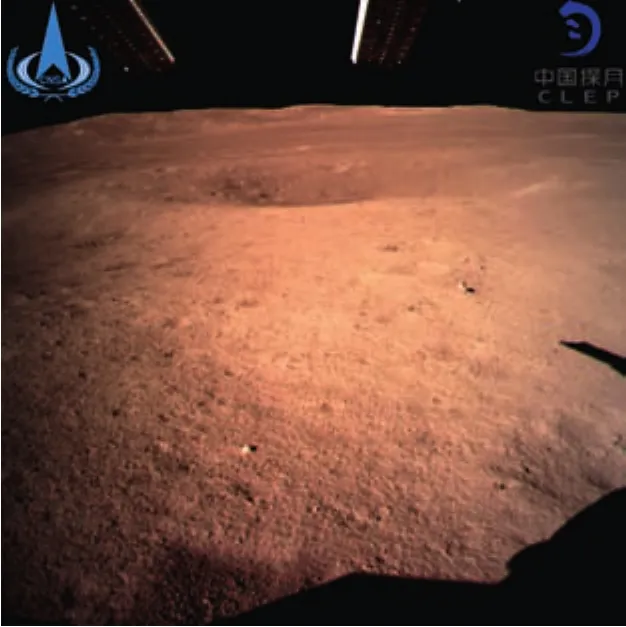

▲ 人类探测器首次在月球背面拍摄的图片

主减速段虽然只有几分钟,但在这个过程中,我已经在月球上方飞行400多公里了。到高度8公里的时候,我便基本到达着陆区上方。

进入到高度8公里范围以内,我身上的微波测速测距敏感器、激光测距敏感器开始工作,随时测量我的速度和高度。发动机的动力开始逐步降低。

离地面只有100米了,我开始执行悬停操作。在这过程中,激光三维成像敏感器会对月面进行拍照,我根据这个成像迅速判断出最终着陆的地点。

100米到30米的范围内,我需要注意如何避障。为此我斜着进行飞行,朝着最终着陆点飞去。

进入到30米以内,我成功到达着陆点上方。为了避免发动机吹拂起月面灰尘,我关闭了发动机,并以自由落体的方式降落在月面上。

落地的瞬间,我悬着的一颗心平静了。经过26 天的漫长飞行,我终于到达了目的地,月球背面从此有了人类的探测器。

我第一时间把消息传递给了“鹊桥”,由它向地球上的亲人们报喜。为我欢呼吧!

这不仅是我们探月家族的骄傲,也是整个人类的进步。