勇于担当担责敢于创新创造

——记西安交通大学网络化系统工程团队

撰文/张瑞芬 郑飞

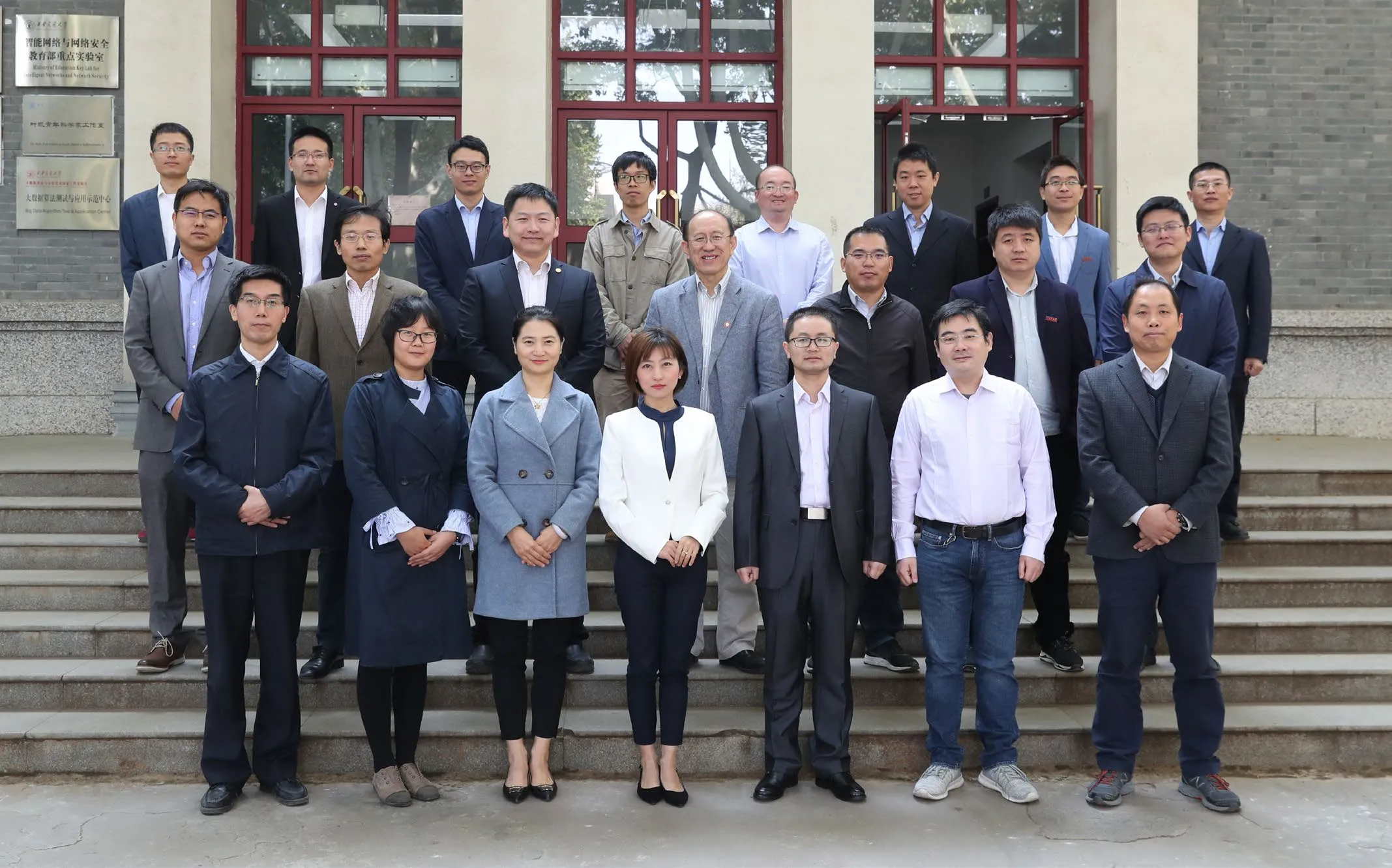

西安交通大学网络化系统工程团队组建于上世纪90年代中期。这个成立23年,现有成员21人的团队攻克了网络化系统工程领域诸多基础理论难题,为推动我国能源电力系统的安全优化以及网络信息安全领域关键技术国产化发挥了重要作用。团队先后主持“973”“863”等国家级项目17项,获国家发明专利、软件著作权、登记软件产品等授权235项,制定行业规范15项,累计获国家级和省部级教学、科研成果奖励18项;团队主要成员8人次获省部级以上表彰奖励。

他们勇于担当担责,敢于创新创造,赓续传承“西迁精神”,把建设一流学科和抢占科技制高点作为奋斗目标,瞄准国家重大需求和重点领域的关键技术,开拓创新、精益求精,脚踏实地、埋头苦干,在我国能源电力系统和网络信息安全领域作出了重要贡献。2019年1月,中共陕西省委号召全省开展向“三秦楷模”西安交通大学网络化系统工程团队学习。

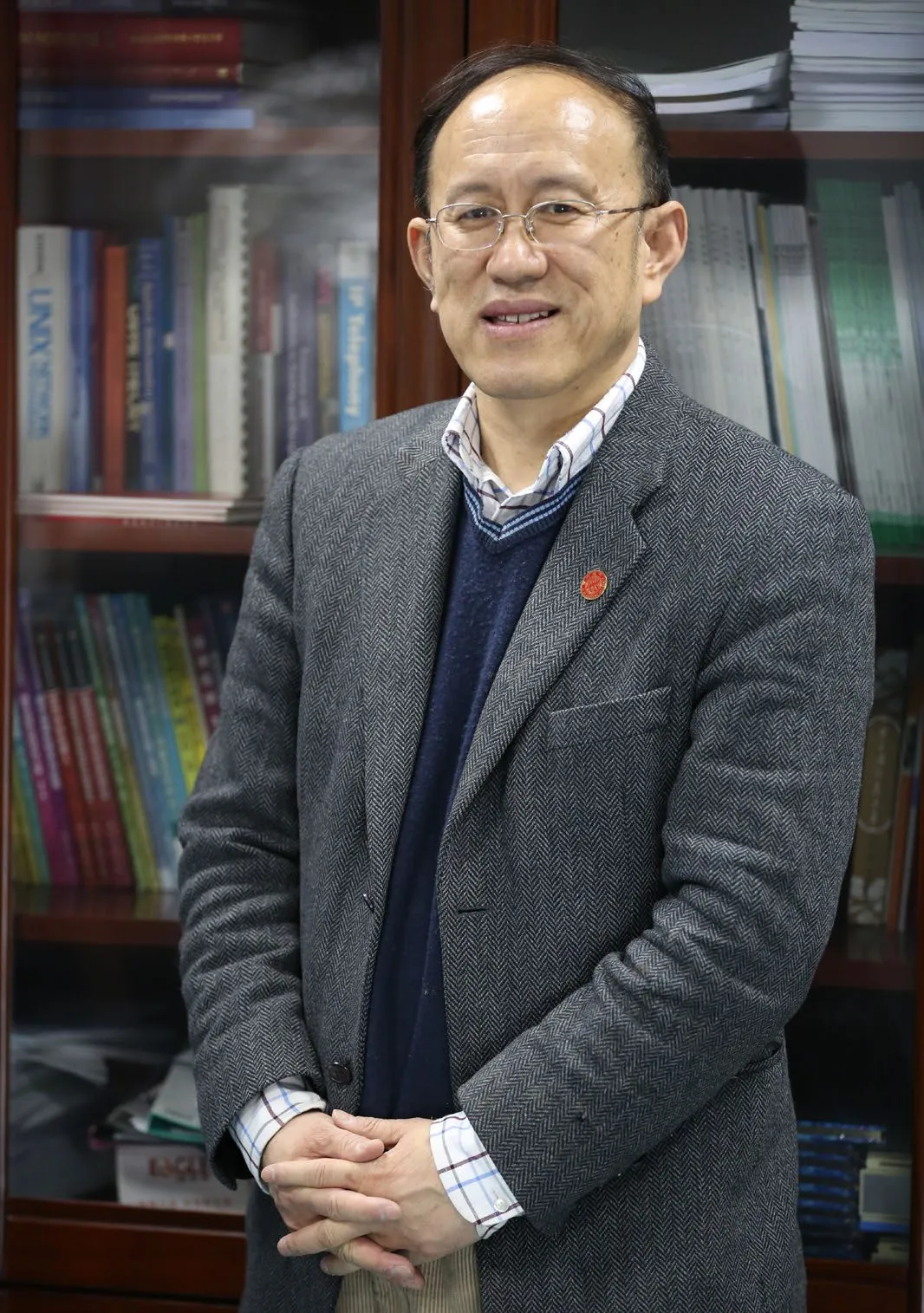

西安交大电子信息工程学院院长、智能网络与网络安全教育部重点实验室首席科学家管晓宏 摄影侯磊 刘鸿翔

勇于担当担责、敢于创新创造的团队 摄影郭小龙

从前瞻国家急需的基础研究开始

在复杂的网络系统中,如何找到影响其运行的关键因素?如何通过要素的调控,优化整个系统的运行?……早在20年前,团队带头人管晓宏就清醒认识到,这是“卡脖子”的基础研究难题,也是未来制约我国电力、能源等产业发展的关键问题。

科学研究难,基础研究的突破更是难上加难。没有任何经验可以借鉴,没有成熟的数据可供参考。大家在摸索中前行,夜以继日地建模型、计算、讨论、找问题……一次次失败、一点点突破。经过5年的持续攻关,针对大规模网络化系统的优化问题,团队提出了系统优化、物理安全与信息安全的新理论与新方法,解决了这一领域被世界公认的瓶颈难题。现任电子信息工程学院院长、智能网络与网络安全教育部重点实验室首席科学家管晓宏坚信:“困难很多,但一定能做出成绩。急国家所急,前瞻做好基础研究,是科研工作者义不容辞的责任!”

基于前期的基础研究成果,团队提出了包括电力、能源制造等复杂网络化系统的安全优化理论与方法,被国际同行称为“相关领域最全面、系统的科技成果”。这些成果广泛应用于国家电网、宝钢集团等多个企业的电力和能源系统优化调度,取得了节能增效的重大效益。

基础理论与方法的突破,使实际生产中的诸多难题迎刃而解。“这些创新的理论与方法,还将在楼宇等多个系统的节能减排中发挥作用。”管晓宏介绍。

薪火相传 把青春献给祖国

从28岁背着挎包登车西迁的胡保生,到40岁毅然回国的管晓宏,再到31岁即将博士毕业留校任教的刘晓明,时空从未阻断他们青春前行的脚步。

西安交通大学网络化系统工程团队 摄影郭小龙

1958年,刚刚过完30岁生日的万百五,把大女儿和小儿子留给在上海的父亲照看,便急匆匆地和同在交大化学系任教的爱人黄德琇登上开往西安的火车。与他们同行的,还有把上海的房子转让给邻居的28岁的胡保生。后来,万百五成为我国大系统理论与应用领域的先驱,在中国自动化学会公布的60年来国内最有影响力的15本教材中,其中有一本为万百五教授所著。胡保生编著了中国自动控制领域最早的教科书——60万字的“自动控制理论”讲义,并出任西安交大系统工程研究所首任所长。

1995年,40岁的管晓宏在美国取得博士学位后,响应祖国的召唤,放弃在美国10万美元年薪的工作,毅然回国,加入西安交大团队。胡保生、万百五等西迁前辈全力支持管晓宏,举荐他担任国家重点实验室主任和系统工程研究所所长,放手让他开拓全新的科研领域。西安交通大学网络化系统工程团队由此诞生。

2019年,31岁的刘晓明以学生身份加入团队已经6年多了。在管晓宏院士、沈超教授等老师的指导和帮助下,刘晓明以第一作者身份发表国际高水准论文7篇,申请国家发明专利2项;2016年获得由教育部颁发的博士国家奖学金,2017年获得由中国互联网协会联合多家国家单位颁发的网络安全奖学金。

从1956年交通大学师生慷慨西行,扎根黄土地、滋养出西迁精神以来,团队中的三代人薪火相传,不断燃烧着青春,照亮了后人前行的路,才使得西安交大系统工程学科从无到有,从跟跑、并跑到领跑,最终站在基础研究制高点上。

在实验室里深入探讨技术问题 摄影贺桐

党性引领团队奋力奔跑

“一个支部就是一座堡垒,一名党员就是一面旗帜,一枚党徽就是一生承诺。”

团队的21名成员中,党员占到了16名。这些党员在工作中勇于担当、甘于奉献,充分发挥模范带头作用,将党建工作与科研工作深度融合、同频共振,引领团队形成了一股强大的凝聚力,在科研创新的道路上奋力奔跑。

“每上一次党课,我们就更加深刻地领悟到党赋予知识分子的重大历史使命,更加激励我们干事创业的激情。每天晚上,你都能看到团队所在的彭康楼灯火通明,几乎所有人都在实验室和办公室里通宵达旦地工作,这是我们的工作常态。”团队的党支部书记田锋教授谈起他们的工作生活,并不觉得有什么特别。

如今,80后和90后是团队中的主力军,如何寻找家庭与事业的平衡点,成为大家的一件难事。

家是最小国,国是千万家。党的事业需要党员的奉献,也需要亲人们默默的支持。

周亚东副教授笑着说:“孩子还不到一岁,我整天忙科研,家庭的重担都给了妻子。她也是一名科研人员,能够体会我的难处,有时也会抱怨,但一直支持我的工作。我非常感谢家人的支持。”

向学生传授知识

探讨科研问题 摄影贺桐

田锋教授告诉记者,西迁的老一辈科学家中,很多人都是优秀共产党员,他们对党忠诚、舍小家为大家的精神始终感染和激励着团队成员。如今,团队中新的一批青年党员成长起来,他们在教学与科研中勇于担当,在困难面前冲在前面,在压力面前全力以赴,用实际行动彰显了共产党人的风采。