横亘于河套与关中链接地带的中国最早宫殿延安芦山峁遗址

撰文/温斌

国家文物局宋新潮副局长视察芦山峁考古工作

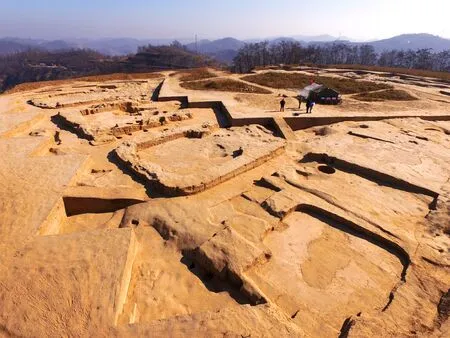

芦山峁遗址核心区地貌

新闻链接:

2018年度全国十大考古新发现初评结果揭晓延安芦山峁新石器时代遗址入围终评。

2月19日,国家文物局公布了2018年度全国十大考古新发现初评结果,在入围终评的20个项目中,延安芦山峁新石器时代遗址榜上有名。终评结果将于3月29日在北京揭晓。

据悉,从1990年开始,国家文物局委托中国文物报社和中国考古学会举行每年度的全国十大考古新发现评选。本次入围终评的20个项目,分别来自全国15个省、直辖市、自治区,年代从新旧石器时代到晚清,时间跨度长达上万年。这些入围项目体现出当前中国考古的一大特点:学术目标与攻坚方向更加明确,多个项目都属于“考古中国”重大研究项目取得的突破性成果。

除了延安市芦山峁遗址,陕西澄城刘家洼东周遗址也榜上有名,该考古项目本刊已作报道。

早在上世纪80年代,位于今天延安新区范围内的芦山峁自然村北,便有村民捡到了时代久远的玉器。到了1992年,因为之前的考古调查和零星发掘收获很大,让这里也被列入了陕西省重点文物保护单位之中。所以面积24万平方米的芦山峁遗址,便被选定为延安地区探寻中国文明和国家起源的核心区域。

2001年之后,在国家文物局“河套地区先秦两汉时期的文化环境与生业”课题带动下,陕晋蒙交汇地带的河套地区发现大量新石器时代的石城址,其中以神木石峁遗址层级最高,规模最大。这些重要发现表明,河套地区在龙山时代可能已进入了早期国家起源阶段,从而引起国家和学界的高度关注,陕北也成为中国文明和国家起源研究的重要地区。在此背景下,横亘在河套与关中的延安地区成为学界关注的重要区域。

出土石戈

出土陶质泥抹子

芦山峁1号院落房址内出土陶斝

大营盘梁主建筑与西厢房

在国家文物局颁布的《“十三五”大遗址保护专项规划》以及“考古中国”系列研究项目中,河套地区聚落与社会、长江中上游文明进程、长江下游区域文明模式、中原地区文明化进程等4个项目被确定为推进区域文明化进程研究的重点课题。芦山峁遗址被选定为河套地区聚落与社会研究项目的核心聚落,从而启动了延安地区沉寂已久的新石器时代考古工作和相关研究。

出土石刀

营盘梁院落北门外祭祀坑出土大玉刀

出土筒瓦

一号院落出土玉刀

2014年开始的调查勘探成果表明,芦山峁遗址面积超过200万平方米,东至碾庄沟,西至延河,北至芦草沟,南至二郎庙。遗址以延河与碾庄沟之间的南北向分水岭——“大山梁”为核心区,大山梁与两侧的横向山梁构成“王”字型地形轮廓。

勘探确认,在遗址核心区——“大山梁”的顶部,钻探确认了至少4座大型夯土台基,由北向南依次为寨子峁、小营盘梁、二营盘梁、大营盘梁。每座台基之上坐落着规划有序的围墙院落和建筑群,相当于4座相对独立而联系密切的夯土台城和高等级院落遗址。

大山梁两侧山坡上遗迹横向支系山梁上,勘探发现的遗迹有白灰地面房址、灰坑、墓葬等,超过300处。有一种现象值得重视,即多处山坡发现的房址内有小型成人墓葬,而有些盗洞内人骨和陶片已经暴露,很有可能是一种“房屋葬”的现象,这种现象在后来的试掘中得到了验证。

由此可以初步判断,芦山峁遗址是以4座台城式建筑群为核心,周边拱卫着大量普通居住地点聚落形态。

2016年-2018年,陕西省考古研究院与西北大学文化遗产学院、延安市文物研究所组成芦山峁考古队,对核心区最大的人工台基“大营盘梁”顶部开展发掘工作。

发掘确认,大营盘梁人工台基及其顶部建筑始建年代为庙底沟二期晚段,与甘泉史家湾、襄汾陶寺遗址早期年代相当,陶器以斝、单耳罐、圜底瓮等器类为代表,流行大麻点纹、横篮纹、绳纹、附加堆纹等,属于庙底沟二期文化的区域类型。

大营盘梁人工台基南北长约160米,东西宽约100米,是由坡状的自然山梁人工垫土夯筑而成的夯土大台基,边缘地带垫土厚度5~10米不等,中心稍薄。台基南端剖面清晰显示了夯土及垫土构筑的结构和工序。

台基顶部分布着3座院落,由北部一座大型院落和南部两座小型院落构成“品”字形布局。3座院落均有夯土围墙,墙体残高10~60厘米,墙体顶部宽度150~200厘米,有些区域墙体遗迹被水土流失或平整土地等原因而残缺。目前,大营盘梁的一号院落的布局基本清晰,为四合院式两进院落;院落大体坐北朝南,东西两侧院墙内侧规整地分布着厢房,门向均朝向院落中心。院落中部偏北分布着3座主建筑,坐北朝南,单个建筑面积均超过200平方米。主建筑将院落分隔为前院和后庭。前院中心有一条南北向的大道,连接南门巷道和主殿,是该院落的中心大道。在中心大道的两侧是低洼地,用于前院集水、排水。

一号院落南围墙外的巷道对称分布着两座独立的小型院落(正在发掘中),编号为大营盘梁二号和三号院落,每座小型院落的面积大约为700平方米,应该是负责警备安全的门塾区。每个小院落内分布着多座夯土房址,房屋的建筑面积约60~90平方米,门向或南或西,可能代表了不同的安全值守方向。

大营盘梁最南端是一片小型广场,有来自院落围墙外侧的“环城路”通向山体前方的垭口,是营盘梁宫殿院落通向遗址南部马家坬等地带的主通道。环城路以外3~5米即为夯土台基的边缘断。该台基呈多级梯田状。大营盘梁台基北侧边缘的人工夯土断崖之外,是一片平坦的山顶平台,这里很可能是宫殿区外围的北广场及其相关礼制性设施,勘探资料显示,这里似乎存在着贵族墓地的遗迹,亟待进一步发掘验证。

出土槽型板瓦

玉刀出土状况

芦山峁1号院落房址内出土陶斝

大型房址、院墙、广场的夯土中,多次发现玉器奠基的现象,器类包括玉刀、玉璧、玉琮、玉环等。此外,还发现多例以猪下颌骨为房屋奠基的现象。

在大型房址附近的堆积中,还发现有一定数量的筒瓦与槽型板瓦,个体超过100件。目前所知出土龙山时代瓦的遗址还有神木石峁、宝鸡桥镇、平凉灵台桥村等,基本位于黄土高原地区腹地。

房址和地层内出土的生产工具较少,主要有石纺轮、石斧、石刀、石矛、石镞、石凿、石锤、骨锥等。另外,遗址内出土了较多的陶质泥抹子,形制酷似后世及近现代泥瓦匠使用的铁质泥抹子。这种现象在仰韶文化时期并不多见,可能与庙底沟二期阶段开始大量使用白灰涂抹屋内地面、墙壁的现象密切关联。

结合考古地层学和出土器物分析,遗址核心区的大型人工夯土台基及院落的始建年代不晚于庙底沟二期文化晚期,沿用至龙山时代晚期,可以分为三期,即庙底沟二期文化晚段、龙山早期、龙山晚期。第一期遗存的文化面貌与延安甘泉县史家湾、襄汾陶寺遗址接近,属于庙底沟二期文化的区域类型。第二、三期以客省庄文化因素为主体,兼有晋中杏花村四期文化的特征,如侧装双鋬䰛是杏花村四期文化的典型因素。

大营盘梁集中发现大量筒瓦和槽型板瓦,将中国使用瓦的时间提前至庙底沟二期文化晚期,距今约4400-4500年。同时或略晚,神木石峁、灵台桥村、宝鸡桥镇、襄汾陶寺等地也发现了瓦。可见,秦岭、阴山、太行山及六盘山之间的区域是瓦最早的起源地。瓦的出现是建筑材料的巨大进步,瓦也往往最早使用在核心聚落的重要建筑之上,这些现象值得关注。

出土筒瓦

出土陶纺轮

芦山峁遗址大营盘梁台地上的三座院落俯视

芦山峁遗址发现了大量玉器,这些玉器一般出土于台基、房屋墙体、房屋基址、墓葬、奠基坑等遗迹内,且多为礼器,表明庙底沟二期文化阶段至龙山时代,这一地区与河套及其周边地区普遍流行以玉为礼的现象,背后必然隐藏着精神思想层面的价值认同。

据考古队项目领队马明志介绍,龙山时代晚期至夏商周时期流行的都邑遗址,其宫殿或宗庙建筑布局与均芦山峁的大营盘梁宫殿院落布局十分接近,如二里头、殷墟及周原凤雏宫殿遗址,呈现为较严整的四合院式格局。虽然相隔千年,但它们之间很可能存在着非常密切的承袭关系。芦山峁遗址核心区的多座人工台基及其之上构建的规整院落,似可被视为中国最早的宫殿雏形,这对于研究中国聚落形态演变和早期礼制的发展具有不可替代的地位,也是探索中国社会复杂化进程和国家起源的重要载体。

房屋柱洞内的奠基猪下颌骨

山坡上的普通房址及其居址葬现象(由西向东)

—— 以岱海地区为例