针刺联合肌电生物反馈治疗脑卒中后吞咽功能障碍临床观察

阮娟娟,魏 霞

(河南省驻马店市中医院脑病科,河南 驻马店 463000)

脑卒中为大脑血液循环障碍性疾病,存在致残、致死风险,可并发半身不遂、吞咽障碍等[1]。吞咽障碍的发病率为30%~45%,可引发吸入性肺炎、营养不良、免疫力低下、窒息等风险,且对恢复进程、营养物质摄取、生活质量等产生不利影响[2]。本研究用针刺联合肌电生物反馈治疗脑卒中后吞咽功能障碍效果较好,报道如下。

1 临床资料

共98例,均为2016年10月至2018年2月我院治疗患者,随机分为两组各49例。研究组男26例,女23例;年龄63~87岁,平均(75.98±3.14)岁;缺血34例,出血15例。对照组男27例,女22例;年龄64~87岁,平均(76.03±3.14)岁;缺血35例,出血14例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:经核磁共振、颅脑CT等检查以及洼田饮水试验确诊,首次发病且病程为14天~2个月,神志清醒、病情稳定。

排除标准:凝血功能障碍,合并局部溃疡、甲状腺疾病等颈项部病变,严重心肝肾功能不全。

2 治疗方法

两组均用针刺治疗。仰头取廉泉穴,于其舌根方向进针,深刺0.8~1.5寸;哑门穴对准口部进针,得气后捻转拔针;风池穴于喉结处进针,深刺1~1.5寸;金津穴及玉液穴均通过三棱针点刺后进行放血,日1次。

研究组加用肌电生物反馈治疗。取坐位,酒精备皮,用XFT-2003肌电生物反馈仪,将电极片置于其颏下肌群,患者放松颌下肌群,于自然状态下,连续吞咽5~10次唾液,每次间隔10s,随后指导患者用力吞咽唾液,并提高目标值,直至自然吞咽的150%,而后指导其经门德尔松吞咽法练习吞咽,1次20~30min,日1次。

两组均连续治疗28天。

3 观察指标

参照定量方法标准吞咽功能评价量表(SSA)[3]以及功能性进口摄食评价量表(FOIS)[4]评估吞咽功能。SSA量表包含呼吸、意识、自主咳嗽、咽反射、咽功能、软腭运动等,评分范围为17~46分,评分越高提示吞咽功能越不理想。FOIS量表评分范围为0~7分,评分越高提示吞咽功能越佳。

通过肌电生物反馈仪记录空吞唾液、吞咽流质及糊状食物的吞咽时程及平均振幅。

4 治疗结果

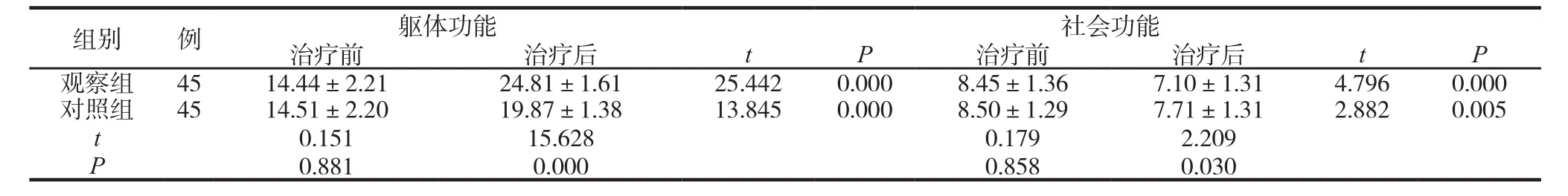

两组吞咽功能评分比较见表1。

表1 两组治疗前后躯体功能及社会功能评分比较 (±s)

表1 两组治疗前后躯体功能及社会功能评分比较 (±s)

社会功能治疗前 治疗后 t P观察组 45 14.44±2.21 24.81±1.61 25.442 0.000对照组 45 14.51±2.20 19.87±1.38 13.845 0.000组别 例 躯体功能治疗前 治疗后 t P 8.45±1.36 7.10±1.31 4.796 0.000 8.50±1.29 7.71±1.31 2.882 0.005 t 0.151 15.628 0.179 2.209 P 0.881 0.000 0.858 0.030

表1 两组吞咽功能评分比较 (分, ±s)

表1 两组吞咽功能评分比较 (分, ±s)

组别 例 SSA FOIS治疗前 治疗后 t P 治疗前 治疗后 t P对照组 49 35.22±7.89 26.83±5.17 6.226 0.000 1.32±0.83 2.75±1.49 5.869 0.000研究组 49 34.98±8.02 19.16±4.08 12.307 0.000 1.27±0.92 3.79±1.52 9.928 0.000 t 0.149 8.152 0.283 3.420 P 0.882 0.000 0.778 0.001

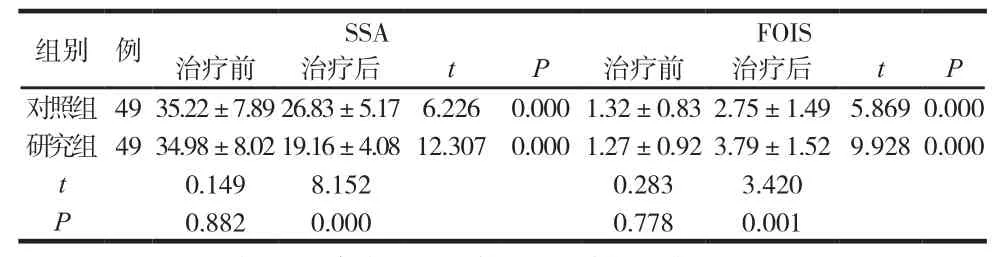

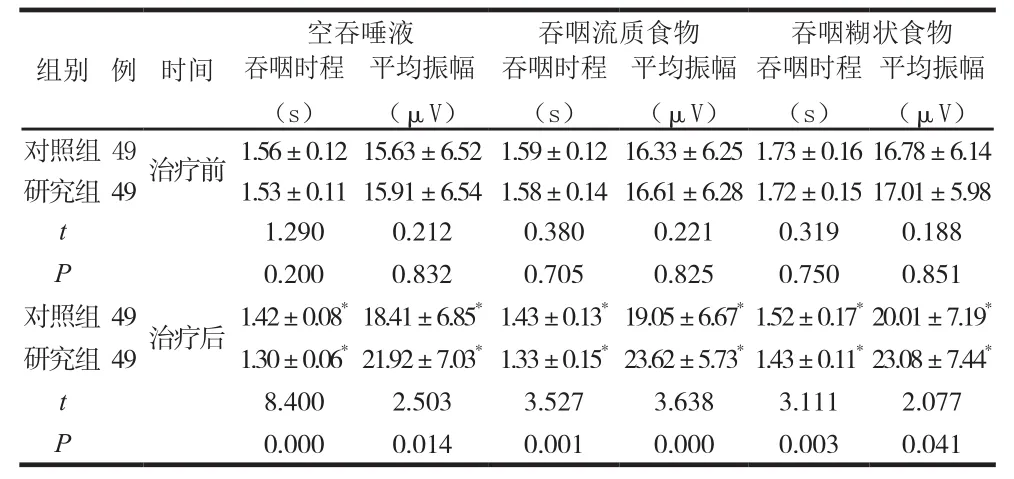

两组不同性状食物吞咽情况比较见表2。

表2 两组不同性状食物吞咽情况比较 ( ±s)

表2 两组不同性状食物吞咽情况比较 ( ±s)

注:与本组治疗前比较,* P<0.05。

组别 例 时间 平均振幅(μV)吞咽时程(s)空吞唾液 吞咽流质食物 吞咽糊状食物吞咽时程(s)平均振幅(μV)吞咽时程(s)平均振幅(μV)对照组 49治疗前 1.56±0.12 15.63±6.52 1.59±0.12 16.33±6.25 1.73±0.16 16.78±6.14研究组 49 1.53±0.11 15.91±6.54 1.58±0.14 16.61±6.28 1.72±0.15 17.01±5.98 t 1.290 0.212 0.380 0.221 0.319 0.188 P 0.200 0.832 0.705 0.825 0.750 0.851对照组 49治疗后 1.42±0.08*18.41±6.85*1.43±0.13*19.05±6.67*1.52±0.17*20.01±7.19*研究组 49 1.30±0.06*21.92±7.03*1.33±0.15*23.62±5.73*1.43±0.11*23.08±7.44*t 8.400 2.503 3.527 3.638 3.111 2.077 P 0.000 0.014 0.001 0.000 0.003 0.041

5 讨 论

吞咽功能障碍的发生多与神经、吞咽相关器官损伤等存在密切关联,易造成食物、唾液等呛进呼吸道等临床综合征[5]。脑卒中后吞咽功能障碍多发生于咽喉其及口腔,多表现为吞咽功能发射延迟等,可致使其相关吞咽运动肌肉的运动协调性逐渐下降,甚至消失,进而增加预后风险降低、生活质量[6]。

脑卒中后吞咽功能障碍属中医“喉痹”、“舌强”等范畴。瘀、痰、火、风等阻塞通窍或气机失调为其主要病机[7]。治疗应以理气行血、宣通气机为主。针刺廉泉穴、风池穴、哑门穴、金津穴、玉液穴可改善气血运行,其中廉泉穴、风池穴、哑门穴可宣气通机、祛除外邪、舒筋通络,金津穴、玉液穴可理气行血、活血化瘀[8]。肌电生物反馈仪可在肌肉组织电位发生变化的同时,将电活动转化为视觉及听觉刺激,以帮助吞咽肌群自主活动,利于提高局部肌肉收缩力量[9]。此外,肌电生物反馈疗法在帮助患者正确掌握吞咽动作的基础上,还可促其脑干吞咽中枢再生以及重组,利于其吞咽肌群有序、协调运动,且可延长其食管上括约肌的开放时间[10]。糊状食物的吞咽时程相对较长,通过时间较为充足,利于改善吞咽肌群协调性欠佳等,且食物通过咽部及食道时容易变形,不易残留在黏膜上,因此在测试或训练过程中用糊状食物可避免呛咳等。

针刺联合肌电生物反馈治疗脑卒中后吞咽功能障碍可有效缓解临床症状,改善吞咽功能。