何以爱这荒唐的人世

章程

木铎有心

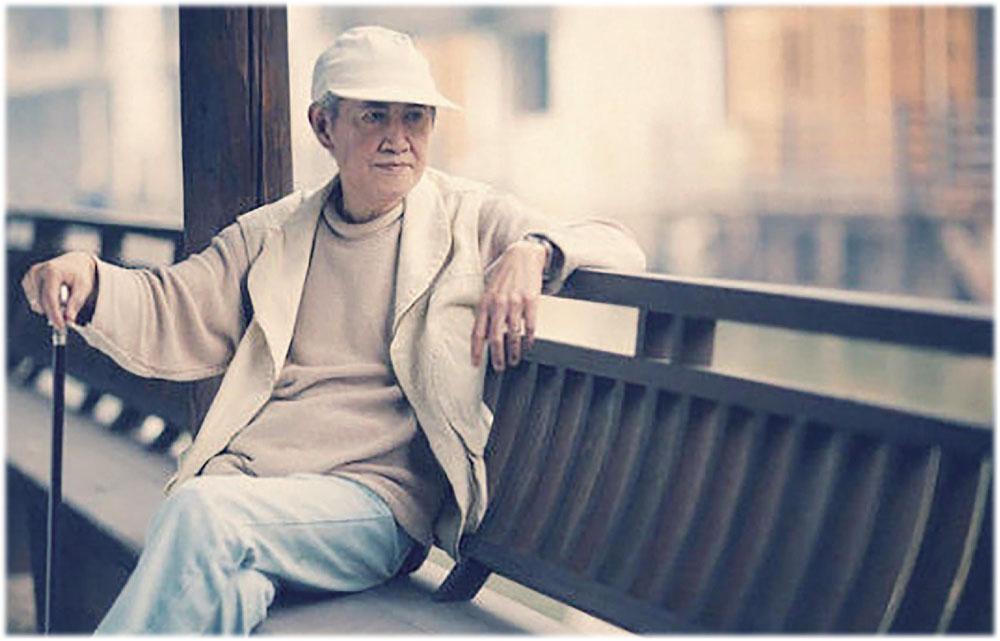

2011年12月21日,木心先生去世。陈丹青回忆起木心先生回到乌镇后,总会有一些慕名而来的读者在他宅前踟蹰。木心对来客挑剔,希冀着他们能有趣又得体。但兼具有趣又得体何其之难,老先生索性闭门谢客。

2016年12月,我去乌镇看木心美术馆和木心故居。美术馆里有不少木心的字画,还放着他的纪录片,甚至有他在纽约期间的影像。那里面的他,面容饱满,允称朗健,给一众讲着文学史。我才发现木心先生真是带着孩童的顽皮,譬如讲到希腊雕像时,他会模仿着摆姿势,众人哄笑,他也随即报以狡黠,假装无所谓,或旋即起念,又说起俏皮话。

这个“风啊,水啊,一顶桥”的美术馆,在设计前,贝聿铭先生的弟子曾来乌镇找木心商议,木心说:“贝先生一生的各个阶段都是对的,我一生的各个阶段全是错的。”

这话不无无奈,可这错的一生,他终究还是爱着。

遵彼乌镇

木心出生在乌镇的一个孙姓的富庶人家。七岁时,木心的父亲去世,母亲照料着木心。他从小娇生惯养,长到七八岁,还需要丫鬟抱着出门。到十多岁,还没有上街买东西的经验。

木心回忆家里那时万贯家产,但他不喜欢,一点乐趣也没有,反倒最开心的是学校因为战争关门,书全拿到他家里来了。

浙江的民间传统对木心影响颇深。这一带流行说书,木心自小也爱听,觉得是文化生活一大享受,他有个漂亮的论断:“《子夜》《家》,要是让评话家改变、讲,必定大妙。说书人懂艺术,茅盾、巴金未必懂。说书先生有师承,‘五四没有了师承。”

他爱看戏,看《红线盗盒》,很着迷那刀马旦的行头,觉得紧俏好看。他爱听家里的佣人、长短工讲故事,他们“看上去很笨,讲起来,完全沉浸在故事里,滔滔不绝。”他甚至还做过和尚,“法号常棣,有芒鞋袈裟,模样非常fashion。”

在木心成长的二三十年代,家里就有了钢琴,有了西洋画册。江南一带西化的过程其实很早就开始了。

《三言二拍》等中国式小说,虽然叙述得宛转生动,但是木心在看的时候心里却冷静明白:这不是文学。听到抗战时的歌曲、电影流行曲,他心里也亮敞:这不是音乐。到后来,听到勃拉姆斯、舒伯特、瓦格纳,看到莫泊桑、契诃夫、欧·亨利,一见如故:“这就是我要的音乐、文学!”

他在晚年写过“坐东怀西”四字,说的是身在东方故国,但却心念着西方的文学和艺术。他的一生正是这样,不肯安分,普鲁斯特、纪德、哈代、乔伊斯、卡夫卡,世界性的文学景观亘绵在他的内心深处。这“怀西”,虽然让他很早就开始接触意识流和超现实主义等西方思潮,但却在暗中标好了价格,带来了日后的牢狱之灾。

木心向来不是一个随大流的人。大家都会唱《五月的鲜花》的时候,他不会;大家迫于政治压力批评海涅的时候,他直言不讳。他自称是在绍兴的“希腊人”,这话让我想起莎士比亚在《哈姆雷特》中所言:“我虽然是个丹麦人,可是在精神上我却更是个古代的罗马人。”

木心循迹的是他本能意识里的美学。这美学让他仿若是时代的局外人,或者说,他在自己身上,克服了这个时代。小时候母亲教导木心:“人多的地方不要去。”晚年时他想起来,觉得母亲的话意味广大深远,文学家个人的命运和文学史的大命运,往往不一致,“在历史上,人多的地方真是不去为妙。”“要注意个人的作品,不要随文学大流,大流总是庸俗的。”

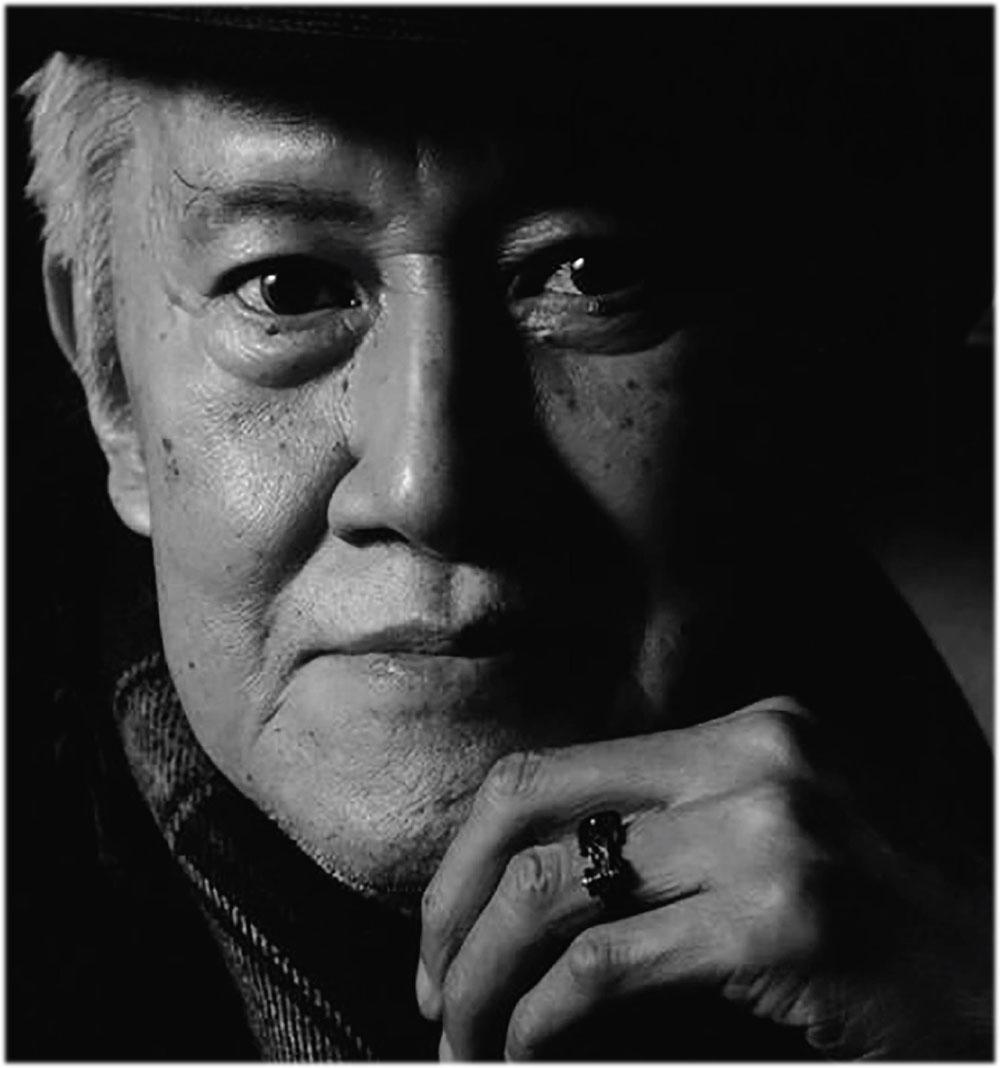

“你要我毁灭,我不!”

十八九岁的木心是个左翼青年,因为在上海美专期间参加学生运动,被学校勒令退学。留学巴黎的梦很快在现实面前破灭了。

可是这仅仅只是他半生厄运的前兆。1956年7月,有学生诬告木心组建“反动小集团”,29岁的木心第一次入狱,关了半年。母亲在他被关押期间死去。

之后,木心又被打成地主分子和现行反革命,被管制,被审查,被劳改。三次关押,直到年过半百他才被释放。他在《三号防空洞》回忆自己被囚禁时,他们和他说:“如果你有悔改之心,你可以活下去;你没有悔改之心,你的罪行可以枪毙。”他说枪毙以后要交五毛钱子弹费,而他没有上下直系亲属,谁来交这个钱,这些都是想不下去的事情。

后来在纽约讲文学课时,木心说: “我在狱中时,看见五十六个男人熟睡了,心想,好,大家统统释放了,出狱了——早晨醒来,大家又在牢里了。”这话说得漂亮,就像是狱中的王尔德,在痛苦中,真诚,柔软,虚无会变得异常的敏锐。美好的人性并不会因苦痛而堕落,它反而是底层的珍珠,在阴沟里,依然折射着星空的光。

“有莎士比亚、贝多芬存在的世界,我为何不爱,为何不信,为何不满怀希望。”木心如是说。

即便在狱中,木心还在过着文学的瘾,他还有着创作的欲望。他跟看守的人说自己要写批判,要写体会和改造的笔记,骗得笔和墨水,暗地里写作。66页纸,正反两面都写满,每面纸有大约5000字,大约有65万字。他在一字一字地救出自己。

木心在出狱前把这些纸折叠起来放在棉裤里面。要是被发现,就能罪加一等,被枪毙。但他不怕。有两个美国导演,拍了一部叫《逆流寻梦》的木心的纪录片。影片里,他说:“这种反抗不是直接的反抗的,而是从人的根本上(反抗的),你要我毁灭,我不!”

木心并不会过多渲染这苦难带给他的意义。他眼明心亮:“从前中国有人讲,你越是受苦受得多,那么你一定是更深刻更博学。这个我觉得骗人。谁愿意痛苦啊?我没这种乡愁,我没留恋自己从前的生活。”

“我纯粹就证明,我活着我就创造艺术。”这话至今听着,依然掷地有声。“美学是我的流亡”

等到木心第一次站在纽约街头的时候,已经年过半百。

他刚到纽约的时候觉得纽约是天堂,那么美,那么强烈,“有一天走过博物馆这一带,夜色朦胧,我对自己讲,我终于出来了。”

别人问他:

“你是流亡作家吗?”他说:“不,我是散步散得远了,就到了纽约。”

初到纽约,他一贫如洗,外出修理古董,一个小时三块五毛钱,他当时觉得很痛苦,甚至比坐牢还痛苦,因為关在牢里是有饭吃的,而在美国他连饭也吃不上。也正是在那个时候,他开始大量地写作。

虽然木心并不愿夸大苦难的意义,但苦难确实能出诗人、文学家,“赋到沧桑句便工”。台湾发现了作为作家的木心,在《联合文学》的创刊号上用了三分之一的篇幅来介绍他。木心也许也未曾料到自己平生萧瑟,而暮年诗赋动江关。

他写过一篇《带根的流浪人》,关于米兰·昆德拉,但却更像是他的自道,他如是写道:“带根的流浪人,精神世界的漂泊者,在航程中前前后后总有所遇合。”

好在,木心也有了他的“遇合”,他在国内被人理解不了的画作,在国外被人欣赏赞叹,在56岁时举办了人生第一次个展。他把文学视为自己的儿子,把绘画作为自己的女儿。女儿出嫁了,儿子也在台湾抛头露面,为人所知。

木心在纽约,最让人怀想的大概是他讲文学史的那五年。这是很让人动容的场面,在异国他乡,一个年过半百的老头,精神矍铄,在给大家讲着他过往在文学和艺术里的精神流亡。一群青年围坐在他身旁,虽然各自所学不同,前路也未卜,可依然带着热忱与激情,渐次围拢,听他通宵达旦地聊文学,直至晨光熹微。

纽约的讲课,其实遥遥呼应着他童年,木心在茅盾私人图书馆里的阅读经验,在那度过的日日夜夜,没想到在异乡开了花,成了果。在高楼林立的纽约讲学的他,似乎就像是在杏坛上授课的夫子,而这玻璃钢铁的现代都市,仿佛也弥漫开了江南的氤氲水气,霏霏冷雨。

摘自微信公众号“一点儿乌干菜”