新疆生产建设兵团2001—2015年生态足迹及其驱动力因子分析

吕伟, 周宏飞, 柴晨好, 马进博

新疆生产建设兵团2001—2015年生态足迹及其驱动力因子分析

吕伟1,2,3, 周宏飞1,2*, 柴晨好1,2,3, 马进博4

1. 中国科学院新疆生态与地理研究所, 荒漠与绿洲生态国家重点实验室, 乌鲁木齐 830011 2. 中国科学院阜康荒漠生态系统国家站, 阜康 831505 3. 中国科学院大学, 北京 100049 4. 新疆生产建设兵团十二师二二二团, 阜康 831505

基于生态足迹模型对新疆生产建设兵团2001—2015年生态足迹进行计算, 并运用偏最小二乘回归以及Pearson相关分析两种方法分析生态足迹的经济社会驱动力因子。结果显示: 2001—2015年, 兵团人均生态足迹从2.765 hm2·cap-1增加到14.329 hm2·cap-1, 人均生态承载力保持较低稳定状态, 人均生态赤字从0.355 hm2·cap-1增加到11.670 hm2·cap-1。表明兵团经济快速增长过程中, 生态压力持续增加, 可持续发展面临挑战。人均GDP、第二产业增加值、城镇居民人均可支配收入、社会消费品零售总额、城镇化水平、第一产业增加值对兵团人均生态足迹变化有显著正向驱动作用, 而万元GDP生态足迹、第三产业增加值比重则表现出对人均生态足迹相对较弱的逆向驱动作用。调整产业结构以及保证生态用水是降低生态足迹, 提高生态承载力, 实现兵团可持续发展的有效途径。

新疆生产建设兵团; 生态足迹; 可持续发展; 驱动力

0 前言

20世纪90年代, 加拿大生态经济学家Ree和Wackernagel提出生态足迹模型[1–2], 该模型通过测算人类活动对生态系统的压力和给定人口区域生态承载力来衡量区域可持续发展程度和状况。由于模型计算简单, 结果明确, 被广泛应用。纵观近些年生态足迹在我国的发展和运用, 研究主要集中在三个方面, (1)由单一年份生态足迹研究到长时间序列动态分析[3–4], 研究区域也由某一固定区域转向区域间的比较分析[5–6]; (2)研究对象从区域转化为各行业, 从宏观转向微观, 涉及农业[7]、重工业[8]、能源[9]、旅游业[10]、交通[11]、水资源[12]、校园[13]、家庭[14]、个人[15]等; (3)在研究方法上倾向于多样化, 对生态足迹影响因素分析[16–18], 以及对区域未来发展趋势进行预测[19–20]等。虽然我国学者对生态足迹进行大量研究, 但利用该模型对新疆生产建设兵团长时间序列动态变化, 以及驱动力因子分析并不鲜见。新疆生产建设兵团(简称“兵团”)地处西北干旱区, 自然环境恶劣, 经济条件落后。兵团作为特殊的生产单元, 一边面临发展经济, 提高人民生活的重任; 一边要承担保护脆弱生态环境的职责。自2000年以来, 兵团经济发展迅速, 三次产业增加值分别从2001年62.82、55.81、71.08亿元上升到2015年428.04、883.88、623.00亿元, 分别增加了5.81、14.84、7.76倍, 各行业经济快速发展的同时, 也带来了自然资源过度消耗、污染物大量排放等[21]负面效应, 兵团经济发展与生态保护矛盾日益加剧, 可持续发展形势十分严峻, 定量评估兵团生态状况及其背后的驱动机制, 对协调经济、社会发展与生态环境保护具有重要意义。本文基于生态足迹模型, 评价兵团2001—2015年区域经济生态可持续发展状况, 运用偏最小二乘回归以及Pearson相关分析方法进行驱动力分析, 揭示经济社会发展对生态足迹驱动作用, 以期为兵团自然资源合理开发利用、经济生态可持续发展提供科学依据。

1 研究区概况

新疆生产建设兵团位于中国西北部新疆维吾尔自治区境内, 共14个师, 175个农牧团场, 总面积7.06×106hm2, 是全国最大的农垦垦区之一。兵团属温带大陆性气候, 多年平均降水145 mm, 蒸发量2000—2500 mm。在过去的60多年里, 兵团在荒漠中建立了约300×104hm2的人工绿洲, 2015年兵团总人口276.56×104人, 耕地面积达124.38×104hm2。此外, 兵团拥有丰富的农业资源和矿产资源, 目前已经建立了优质棉生产基地、瓜果蔬菜生产基地以及现代畜牧业产业基地, 各师规模以上工业企业原煤总产量150.5×104t, 占全疆14.28%。

2 数据来源与方法

2.1 生态足迹模型计算

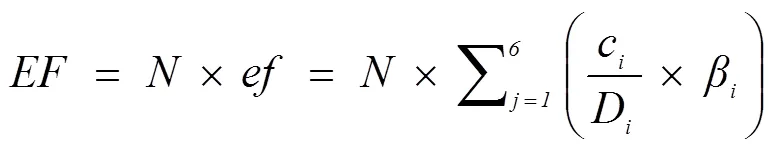

生态足迹通过测定区域人口维持自身生存而消耗的自然资源, 与区域所能提供人类消费的资源总量进行比较, 进而对区域经济发展状况下生态系统可持续进行评价。本文均衡因子和产出因子参考Wackemagel的相关成果[2]。其中, 均衡因子: 耕地、建设用地为2.8, 林地、化石能源用地为1.1, 草地为0.5, 水域为0.2; 产出因子: 耕地和建设用地1.66、草地0.19、林地0.91、水域1.00、化石能源用地0.31。生态足迹、生态承载力以及生态赤字计算方法如下:

式中,为人均生态足迹(hm2·cap-1);C为种商品的人均消费量;D为种消费商品的世界平均生产能力;为生态足迹(hm2);为计算区域的人口数;β为第类土地均衡因子;为人均生态承载力(hm2·cap-1);A为不同类型生态生产性土地面积(hm2);Y为不同类型生态生产性土地产出系数;为人均生态赤字(hm2·cap-1)。此外, 根据世界环境与发展委员会(WCED)报告, 在计算生态承载力时, 扣除12%生物多样性保护面积[22]。

2.2 数据来源与处理

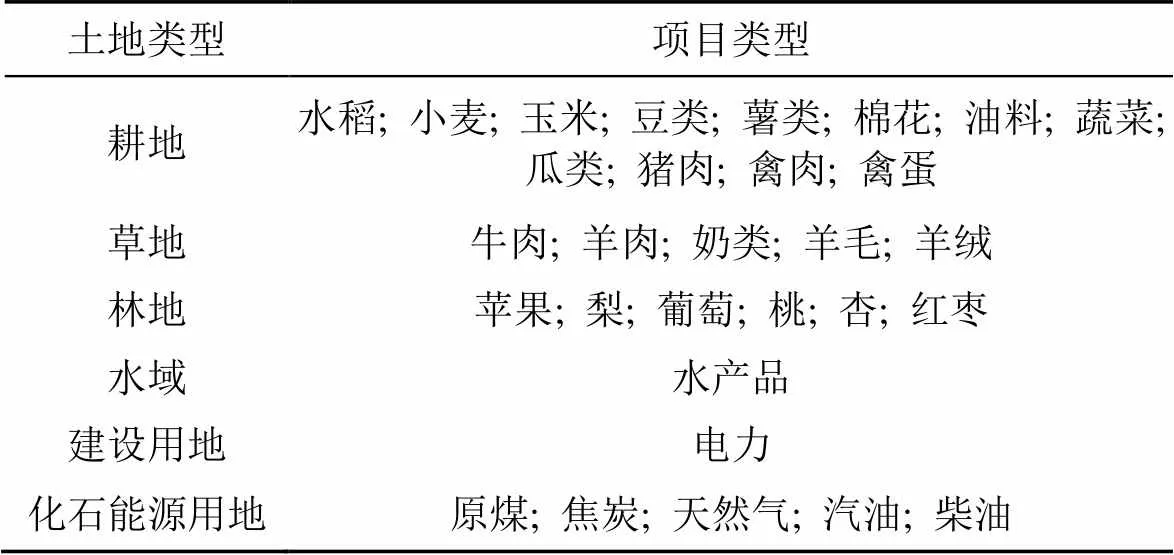

本文选取生态足迹核算项目见下表1, 6类土地类型, 29种生物性资源或能源。在生态足迹计算中, 兵团主要产品和用地面积数据以及经济、社会、产业、能源消费等相关数据均来自2002—2016年《新疆生产建设兵团统计年鉴》。生物资源生产面积的折算以联合国粮农组织1993年计算的有关生物资源的世界平均产量资料[22]为依据进行换算, 采用这一标准主要是为了方便与其他相关研究进行比较。

文中数据预处理采用Excel 2013, 模型分析采用SPSS 21, 作图采用origin 8.5。

3 结果与分析

3.1 生态足迹及承载力动态变化

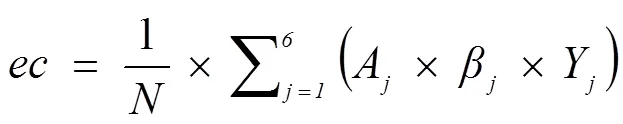

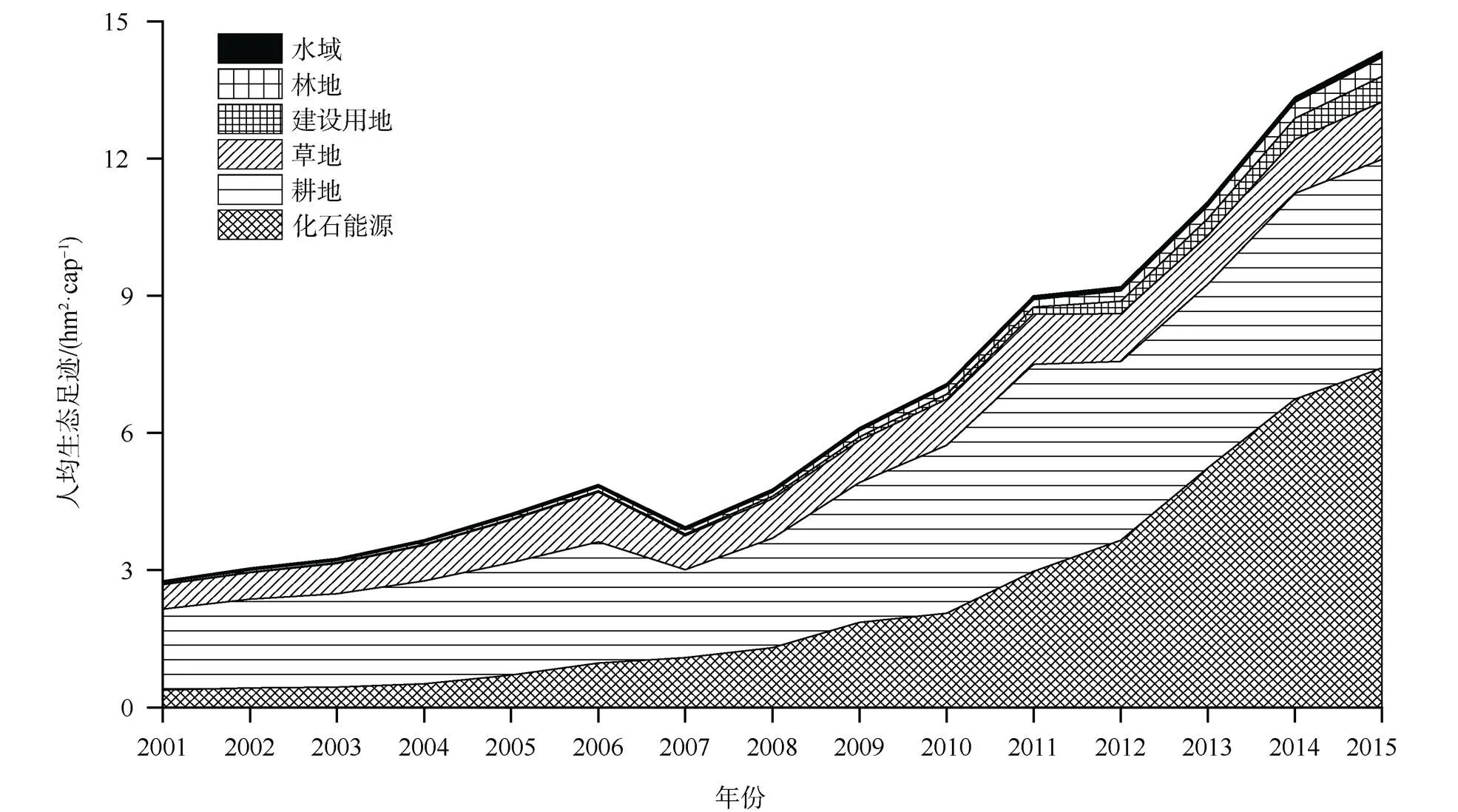

人均生态足迹计算结果表明(见图1), 2001—2015年兵团人均生态足迹总体呈不断增加趋势, 由2.765 hm2·cap-1增加到14.329 hm2·cap-1, 年均增长19.65%。从各类型生态足迹来看, 化石能源和耕地人均生态足迹占比重较大,多年平均比重分别为28.61%和50.61%, 而其他四类足迹占比重较小。2001—2015年间, 化石能源人均足迹从2001年0.383 hm2·cap-1增加到2015年7.419 hm2·cap-1, 年均增加了0.503 hm2·cap-1, 化石能源足迹快速增加必然加剧其他土地类型的压力。耕地人均生态足迹增加也较为突出, 从2001年1.763 hm2·cap-1增加到2015年4.559 hm2·cap-1, 年均增加0.200 hm2·cap-1, 人均耕地生态足迹的持续增加, 表明人类对耕地附属产品消费依赖性逐渐加强, 同时也说明了农业作为兵团的基础产业的地位。草地人均生态足迹从2001年0.534 hm2·cap-1增加到2015年1.257 hm2·cap-1, 年均增加0.052 hm2·cap-1。兵团草地面积广阔, 在区域水土保持, 防风固沙等维护生态稳定中发挥重要作用。草地生态足迹的不断增加, 表明了人类为了满足自身消费需求, 对草地资源过度放牧开发, 加剧草地退化以及荒漠化的风险, 草地面积从2001年242.36×104hm2下降为2015年172.10×104hm2。此外, 建设用地、林地、以及水域人均生态足迹也呈现上升的趋势, 但变化幅度并不明显, 这种趋势与兵团人口稳定增长具有一致性(2001年245.36万人增加到2015年276.56万人), 表明兵团城镇化发展与人口的增加促进了生活必需品的消耗, 进而导致区域生态压力增加。从各类型足迹比重变化来看, 耕地、草地以及水域足迹比重呈现下降趋势, 其中耕地足迹比重下降最大从2001年63.75%下降到2015年31.82%; 而其它三种类型则表现为上升趋势, 化石能源足迹上升最为显著, 从13.84%上升为51.77%, 这表明兵团经济从以耕地为主的农业资源消耗转向以化石能源为主的工业资源消耗。

表1 生态足迹核算项目

图1 2001-2015年人均生态足迹构成

Figure 1 The constitute of ecological footprint from 2001 to 2015

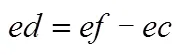

由图2可知, 兵团人均生态承载力较为稳定, 仅在2009-2010年间有增长趋势, 但变幅较弱为22.14%。15年间, 人均生态赤字与生态足迹呈现相同的变化趋势, 增长趋势较为明显, 从2001年0.355 hm2·cap-1增加到2015年11.670 hm2·cap-1, 年均增加0.808 hm2·cap-1。表明随着兵团经济快速发展, 自然资源消耗已达到超载状态, 可持续发展面临挑战。究其原因, 一方面由于人口不断增加导致对资源消耗量增加; 另一方面, 兵团位于西北干旱区, 分布在塔克拉玛干沙漠、古尔班通古特沙漠边缘以及河流下游地带, 面临土壤荒漠化、盐渍化的危害, 可利用的土地有限, 且质量不高。此外, 在承载力构成中耕地承载力比重多年平均为72.10%, 而其他四类承载力比重较低, 兵团农业结构不合理。加之, 化石能源足迹和耕地足迹的不断增加, 进一步促进生态赤字上升。

3.2 兵团生态足迹的驱动力因子

生态足迹通过比较人类对资源类经济产品的消耗与供给量来衡量区域可持续发展, 不能够充分反映出区域经济社会指标与生态足迹的相互作用关系, 评价结果具有片面性[23]。为此, 根据兵团对自然资源需求状况以及经济社会因子之间的内在关联性, 选择相关驱动力来构建驱动力指标体系(见表2), 揭露人均生态足迹时间动态变化的原因。

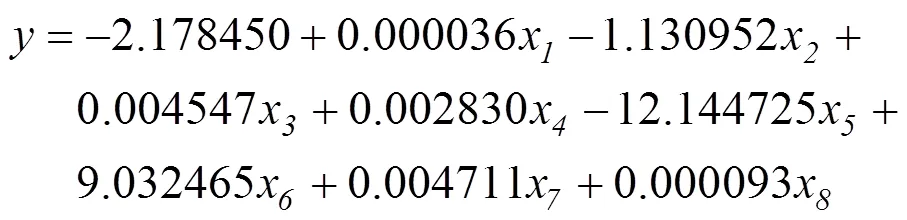

通过建立人均生态足迹与各因子之间的偏最小二乘回归模型, 根据模型运行结果, 当提取3个成分时,的预测残差平方和最小为3.57, 此时模型对和的解释能力分别为99.53%和99.07%, 回归方程值远小于0.01, 符合精度要求且模型可靠。回归方程如下:

Figure 2 The dynamic change curve of per capita ecological footprint, ecological capacity, ecological deficit from 2001 to 2015

表2 兵团人均生态足迹驱动力指标体系

根据方程可以得出, 在8个指标中, 万元GDP生态足迹和第三产业比重与人均生态足迹呈负相关关系, 其他指标都表现出与人均生态足迹的正相关关系。模型结果给出各驱动力因子的变量投影重要性(VIP)(见表3), 该指标值越大, 表明对因变量影响能力越强, 通常认为[24], VIP大于1的自变量重要, 0.5-1之间比较重要, 小于0.5则不重要。根据模型运算结果: 人均GDP、第二产业增加值、城镇居民人均可支配收入、社会消费品零售总额、城镇化水平、第一产业增加值6个驱动力因子VIP值大于1, 对人均生态足迹影响最显著, 而万元GDP生态足迹、第三产业增加值比重VIP值小于1, 对人均生态足迹影响次显著。为了进一步明确和验证兵团人均生态足迹驱动力, 采用SPSS21软件对人均生态足迹及其驱动力因子做Pearson相关性分析。总体上来看, Pearson相关分析与偏最小二乘回归分析结果呈现出一致性, 所选驱动力因子都与人均生态足迹呈显著性相关(P<<0.01)。从相关系数大小来看, 人均GDP、第二产业增加值、城镇居民人均可支配收入、社会消费品零售总额、城镇化水平、第一产业增加值与人均生态足迹的相关系数都在0.95以上, 表明这6个因子对人均生态足迹驱动作用较强, 且为正向驱动; 而万元GDP生态足迹和第三产业增加值比重与人均生态足迹相关系数分别为–0.789、–0.682, 表明其对人均生态足迹有相对较弱的逆向驱动作用。

3.3 驱动力因子分析

根据上节中偏最小二乘回归以及Pearson相关分析结果, 结合新疆生产建设兵团生态环境、社会经济现状, 对上述主要驱动力因子对生态足迹的驱动作用作深入分析。

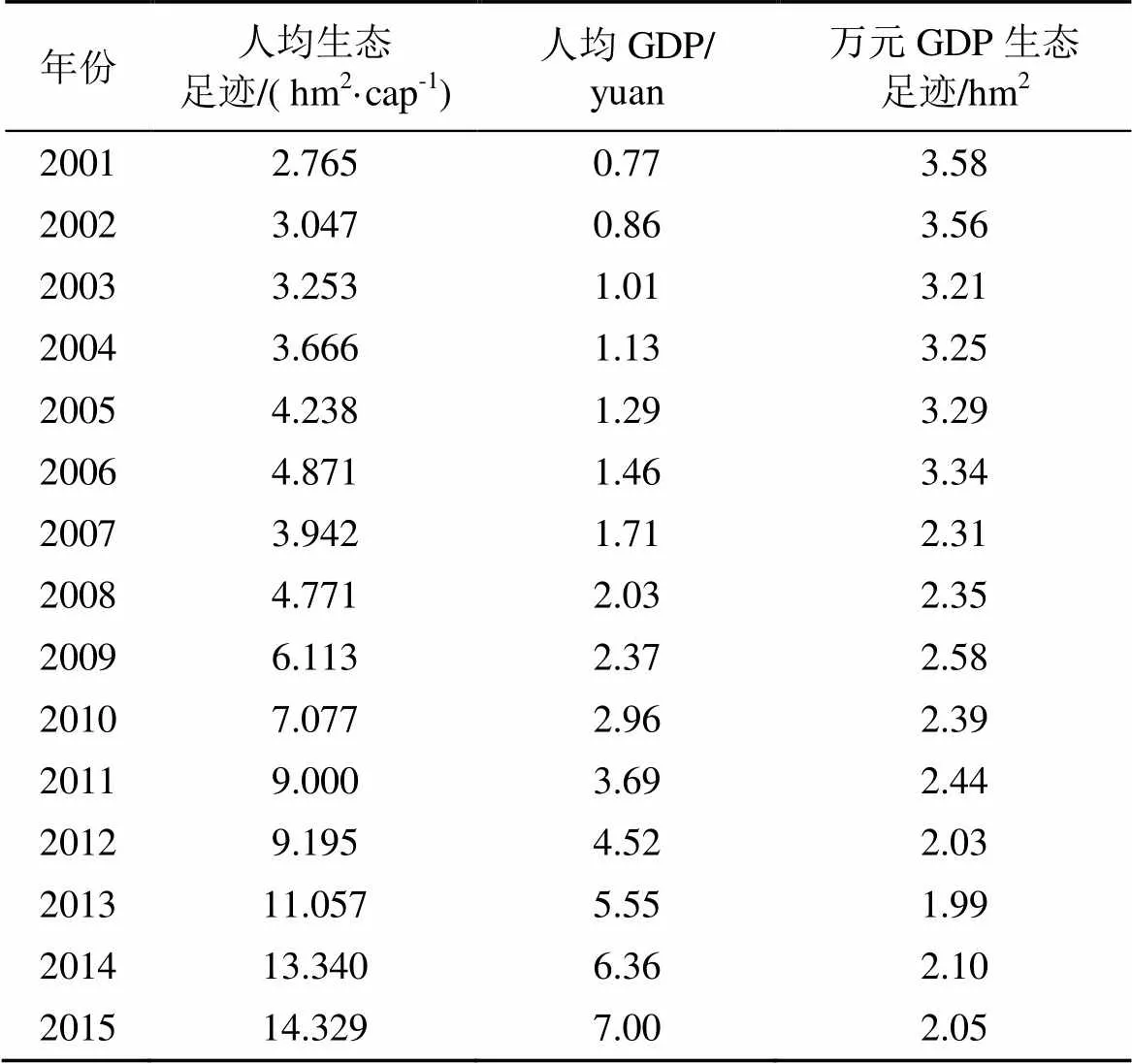

(1)人均GDP与万元GDP生态足迹。上节中人均生态足迹驱动力的两种分析方法得出, 人均GDP变量投影重要性为1.059, Pearson相关系数为0.993, 表明人均GDP为驱动人均生态足迹最重要的因子。人均GDP常用来代表区域经济发展水平, 其值越大, 表示区域经济发展水平越高, 2001年以来, 兵团经济快速增长(见表4), 人均GDP从2011年0.77万元增加到2015年7.00万元, 比我国2015年高出1.79万元。然而经济增长的同时, 也导致了兵团生态足迹的不断增加, 表明兵团经济增长是以资源大量消耗为代价。万元GDP生态足迹与人均生态足迹呈现负相关, 投影变量重要性小于1, 相关系数为-0.789, 对人均生态足迹影响相对较弱。万元GDP生态足迹表征区域资源利用效率, 其值越小, 资源利用效率越高, 期间万元GDP生态足迹不断降低, 从3.58 hm2下降到2.05 hm2,表明兵团资源利用效率不断提高, 这与兵团主导产业由农业转变到工业, 以及农业现代化整体推进有很大关系, 但其降幅仅有42.73%, 远小于人均GDP的上升幅度, 与其他区域相比, 全国2010年万元GDP生态足迹仅有1.21 hm2[4], 新疆也不足2 hm2[25], 兵团资源利用效率明显处于较低水平。总体来说, 兵团经济快速发展是以资源大量消耗为支撑, 对生态足迹正向驱动显著, 而资源利用效率变化相对较小, 且水平较低, 对生态足迹逆向驱动不足, 导致生态足迹不断上升。

(2)第一、二产业增加值与第三产业增加值比重。第二产业增加值的投影变量重要性为1.057, 相关系数为0.988, 是产业结构指标中对人均生态足迹影响最显著的因子。根据年鉴统计, 2001年到2015年兵团第二产业增加值从55.81亿元增加到883.88亿元, 2015年占GDP比重达45.68%, 位居三产之首。在工业多年平均比重占第二产业65.00%状况下, 兵团重工业占工业比重从2001年38.80%增加到2015年63.70%, 增加了24.90%。兵团具有丰富的煤炭资源,煤炭可控储量达180×108t, 且品种齐全, 煤质优良[26], 大量的煤炭资源为兵团重工业快速发展提供了能源保障。通过查找相关资料, 发现2001年以来, 兵团煤炭消耗总量占据煤炭、石油以及天然气能源总消耗量的99%以上, 煤炭利用总量从2001年208.85×104t标准煤快速增加到2015年4819.08×104t标准煤,增加约22倍, 煤炭资源快速消耗与兵团化石能源足迹快速增加相互印证。

表3 变量投影重要性及Pearson相关性分析

注:**表示在0.01水平上显著

第一产业增加值投影变量重要性为1.023, 相关系数为0.961, 同样对人均生态足迹有着较为显著的正向驱动作用。兵团以农业发展起家, 农业作为基础产业, 对各行业经济发展有着促进作用。第一产业增加值从62.82亿元增加到428.04亿元, 发展迅速, 然而, 目前兵团农业内部却存在许多问题, 例如农业结构不合理, 种植业比重高, 畜牧业比重不足; 农业用水量比重过高, 挤占生态用水; 耕地肥力下降, 土壤局部盐碱化; 农业面源污染较重, 废弃物资源化利用技术水平不高等, 都严重制约了兵团农业可持续发展。此外, 相对于其他产业, 农业生态资源占用比例较高[27], 随着农业规模不断扩大, 将进一步促进生态足迹上升。

表4 2001-2015年兵团人均GDP和万元GDP生态足迹

第三产业增加值比重对兵团足迹影响较小, 表现为抑制作用, 变量投影重要性为0.768, 相关系数为-0.682。近些年第三产业增加值比重有下降趋势, 从37.47%下降为32.20%, 第三产业发展滞后。从第三产业结构来看, 传统的批发零售业、货物流通仓储业、餐饮业等服务业占绝对优势, 而信息、咨询、IT、金融等新兴产业却发展缓慢, 导致产业内部结构不合理, 发展水平较低。

(3)城镇化水平、城镇居民人均可支配收入以及社会消费品零售总额。由兵团生态足迹的驱动力分析结果可知, 以上三个驱动力因子的变量投影重要性都大于1, 且Pearson相关系数都在0.97以上, 表明这三个驱动力因子都对人均生态足迹有显著影响。一般来说, 城镇化过程总是伴随着工业化发展而不断推进。2001—2015年, 兵团工业化不断提升, 城镇化水平也从46%上升到63%。一方面, 由于兵团工业能耗结构不合理、煤炭比重过高, 存在资源高投入、低产出等问题; 另一方面, 城镇居民消费高于农村居民, 消费产品生态占用较大, 导致其人均生态足迹较高[4], 城镇居民人口比重的提高, 必然促进区域资源的消耗。此外, 城镇居民人均可支配收入从2001年0.65万元增加到2015年3.14万元, 增加约3.8倍, 居民收入的提高为其消费支出提供了保障。从社会整体消费来看, 兵团社会消费品零售总额从63.46亿元增加到552.34亿元, 整体上说明人们收入水平提高以后, 对物质追求不断增加。

4 结论与建议

(1)2001—2015年间, 兵团人均生态足迹从2.765 hm2·cap-1增加到14.329 hm2·cap-1, 耕地和化石能源足迹对人均生态足迹增加有着重要贡献; 而人均生态承载力处于较低的稳定状态, 仅在2009-2010年间增加22.14%; 人均生态赤字与人均生态足迹呈现相同的增长变化趋势, 从2001年的0.355 hm2·cap-1增加到2015年的11.670 hm2·cap-1, 表明兵团经济快速发展过程中, 生态压力持续增加, 可持续发展面临挑战。

(2)运用偏最小二乘回归模型以及Pearson相关分析, 进一步探讨经济社会因子对兵团生态足迹驱动作用。结果显示, 两种分析方法具有一致性: 人均GDP、第二产业增加值、城镇居民人均可支配收入、社会消费品零售总额、城镇化水平、第一产业增加值对兵团人均生态足迹变化有显著正向驱动作用, 而万元GDP生态足迹、第三产业增加值比重则表现出对人均生态足迹相对较弱的逆向驱动作用。

(3)研究期内, 兵团经济社会发展对人均生态足迹增长有较强促进作用。一方面由于兵团经济发展是以资源消耗为支撑的粗放式模式, 产业结构不合理, 导致资源利用效率较低; 另一方面随着城镇化水平以及人均收入水平提高, 人类对社会消费品需求不断增加, 经济发展和社会消费共同驱动生态足迹的上升。

为实现兵团经济、社会、生态可持续协调发展, 提出以下两点建议: (1)调整产业结构。在保持经济合理增长的基础上, 降低第一产业, 优化种植业、草地畜牧业和林业比例; 稳定第二产业, 改变高能耗结构, 发展低耗能产业, 提高对可再生能源的利用; 大力发展第三产业, 打造特色绿洲农业、军垦文化、沙漠观光旅游业, 积极推动金融、信息等新兴服务产业的发展。(2)增加生态用水。水资源的过度开发利用是生态赤字的重要原因, 需要通过提高单位水量的经济效益来压缩生产用水, 使生态用水的比例提高, 扩大自然林草地面积, 恢复天然河道水域, 提高兵团生态承载力。

[1] REES W E. Ecological footprint and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves out[J]. Environment and Urbanization, 1992, 4(2): 121–130

[2] WACKERNAGEL Aackernagel M, REES W E. Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth[M]. Gabriola Island: New Society Publishers, 1996: 2–17.

[3] 杨屹, 加涛. 21世纪以来陕西生态足迹和承载力变化[J]. 生态学报, 2015, 35(24): 7987–7997.

[4] 黄宝荣, 崔书红, 李颖明. 中国2000~2010年生态足迹变化特征及影响因素[J]. 环境科学, 2016, 37(2): 420–426.

[5] 张爱菊, 张白汝, 向书坚. 中部6省生态足迹的测算与比较分析[J]. 生态环境学报, 2013, 22(4): 625–631.

[6] 田龙, 张青峰, 张翔, 等. 基于改进生态足迹模型的西北地区生态可持续性评价[J]. 干旱区资源与环境, 2015, 29(8): 76–81.

[7] 毕安平, 朱鹤健, 王德光. 基于区域产量法测算的福建省农业生态足迹[J]. 自然资源学报, 2010, 25(6): 967–977.

[8] 崔维军, 周飞雪, 徐常萍. 中国重化工业生态足迹估算方法研究[J]. 中国人口•资源与环境, 2010, 20(8): 137–141.

[9] 冯银, 成金华, 申俊. 中国省域能源生态足迹空间效应研究[J]. 中国地质大学学报, 2017, 17(3): 85–96.

[10] 肖建红, 于庆东, 刘康, 等. 海岛旅游地生态安全与可持续发展评估—以舟山群岛为例[J]. 地理学报, 2011, 66(6): 842–852.

[11] 王中航, 周传斌, 王如松, 等. 中国典型特大城市交通的生态足迹评价[J]. 生态学杂志, 2015, 34(4): 1129–1135.

[12] 谭秀娟, 郑钦玉. 我国水资源生态足迹分析与预测[J]. 生态学报, 2009, 29(7): 3559–3568.

[13] 姚争, 冯长春, 阚俊杰. 基于生态足迹理论的低碳校园研究—以北京大学生态足迹为例[J]. 资源科学, 2011, 33(6): 1163–1170.

[14] 邓慧丽, 苗红, 孔云霄, 等. 宁夏生态移民家庭碳足迹调查与影响因素研究[J]. 水土保持研究, 2016, 23(4): 154– 160.

[15] 李明明, 丁忠义, 牟守国, 等. 徐州市主城区个人生态足迹空间变异性研究[J]. 自然资源学报, 2010, 25(4): 594– 603.

[16] 杨屹, 朱彦臻, 张景乾. 关中-天水经济区生态足迹变化驱动因素[J]. 生态学报, 2017, 37(21): 7061–7067.

[17] 张学勤, 陈成忠, 林振山. 中国生态足迹的多尺度变化及驱动因素分析[J]. 资源科学, 2010, 32(10): 2005– 2011.

[18] 周静, 管卫华. 基于生态足迹方法的南京可持续发展研究[J]. 生态学报, 2012, 32(20): 6471–6480.

[19] 张佩佩, 董锁成, 李泽红, 等. 甘南藏族自治州生态足迹与生态承载力分析[J]. 生态科学, 2017, 36(2): 171– 178.

[20] 杨娟, 王昌全, 李冰, 等. 基于遗传神经网络的成都市人均生态足迹预测[J]. 生态学报, 2009, 29(1): 359–367.

[21] 王晓娟. 兵团经济发展与资源、环境相关关系实证分析[J]. 新疆农垦经济, 2009(11): 25–30.

[22] 徐中民, 张志强. 甘肃省1998年生态足迹计算与分析[J]. 地理学报, 2000, 55(5): 607–616.

[23] 吴开亚, 王玲杰. 生态足迹及其影响因子的偏最小二乘回归模型与应用[J]. 资源科学, 2006, 28(6): 182– 188.

[24] 王惠文. 偏最小二乘回归方法及其应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 1999: 200–207.

[25] 张娜, 牛翠萍. 新疆经济可持续发展的动态演进分析—基于生态足迹模型[J]. 石河子大学学报, 2017, 31(06): 11–18.

[26] 王鹏程, 吴洁. 兵团煤炭资源开发利用现状及对策研究[J]. 时代经贸旬刊, 2008, 6(12): 96–96.

[27] 刘建兴, 顾晓薇, 李广军, 等. 中国经济发展与生态足迹的关系研究[J]. 资源科学, 2005, 27(5): 33–39.

Analysis to ecological footprints and its driving forces of Xinjiang Production and Construction Corps from 2001 to 2015

LV Wei1,2,3, ZHOU Hongfeil,2*, CHAI Chenhao1,2,3, MA Jinbo4

1. State Key Laboratory of Desert and Oasis Ecology, Xinjiang institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011,China 2. Fukang Station of Desert of Ecology, Chinese Academy of Sciences, Fukang 831505,China 3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049,China 4.222nd State Farm of twelve Division, Xinjiang Production and Construction Corps, Fukang 831505,China

Based on ecological footprint model, the ecological footprint of the Xinjiang Production and Construction Corps(XPCC) was calculated from 2001 to 2015. Its social and economic driving forces were analyzed using partial least-squares regression and Pearson correlation methods. The results showed that the per capita ecological footprint of XPCC increased from 2.765 hm2·cap-1to 14.329 hm2·cap-1, and the per capita ecological carrying capacity remained stable. The per capita ecological deficit increased from 0.355 hm2·cap-1to 11.670 hm2·cap-1, which indicated the ecological pressure continued to rise and the sustainable development had been facing challenge during the period of rapid economic growth. Per capita GDP, the added value of second industry, average per capita disposable income total retail sales of consumer goods, urbanization level and the added value of the primary industry had significantly positive driving effect to per capita ecological footprint. The proportion of the added value of the third industry and per ten thousand Chinese Yuan GDP had a relatively weak negative effect to per capita ecological footprint. Adjusting industrial structure and adding water for ecological usage was an effective way for XPCC to reduce ecological footprint, improve ecological carrying capacity and achieve sustainable development.

Xinjiang Production and Construction Corps; ecological footprint; sustainable development; driving forces

10.14108/j.cnki.1008-8873.2019.01.027

F062.2

A

1008-8873(2019)01-211-07

2018-1-13;

2018-02-05

中国科学院野外站联盟项目“新疆兵团农垦生态成效评估”(KFJ-SW-YW027)

吕伟(1991—), 男, 河南信阳人, 硕士, 主要从事水文生态研究, E-mail: lvwei15@mails.ucas.edu.cn

周宏飞, 男, 浙江东阳人, 博士, 研究员, 主要从事干旱区水文水资源研究, E-mail: zhouhf@ms.xjb.ac.cn

吕伟, 周宏飞, 柴晨好, 等. 新疆生产建设兵团2001—2015年生态足迹及其驱动力因子分析[J]. 生态科学, 2019, 38(1): 211-217.

LV Wei, ZHOU Hongfei, CHAI Chenhao, et al. Analysis to ecological footprints and its driving forces of Xinjiang Production and Construction Corps from 2001 to 2015[J]. Ecological Science, 2019, 38(1): 211-217.