岁月拾萃

静安的老建筑是活着的历史,也是可以触摸的文化记忆,其中不仅有风云人物荡气回肠的传奇,也有普通上海土著日常生活的原味。漫步静安,总能在街巷深处发现这些隐藏的瑰宝,时世变迁,老房子的光泽、肌理,乃至上面的灰尘,都是一段会说话的时光。

荣宅——百年名邸的崭新姿态

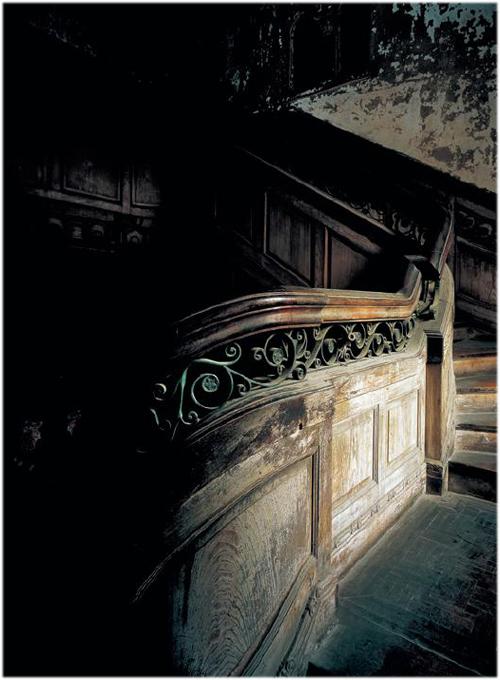

在一条看似寻常的街巷闲逛,不经意间就与一栋有一百多年历史的房子对面而立,实在是一件美妙的事情。我在静安就有过很多次这样的体验。走进一栋老建筑,时间瞬间停止,缀满爬山虎的磨砂窗户,带有精美雕花的木质楼梯,被脚步磨得发亮的马赛克地砖,打磨出包浆的门把手……这些旧物仿佛有一种魔力,引人去感受、去寻找、去探究。

一条西摩路(即今天的陕西北路),半部近代史。西摩路曾是上海的公共租界区,沿街的建筑、环境均带有海派文化的神韵,彰显出城市空间的精良品质。位于南京西路口的荣宅,是上海最高雅的花园洋房之一,1918年,中国第一代实业家、“面粉大王”荣宗敬购入这栋由德国人设计建造的建筑作为私宅,当年这里云集着全上海乃至全中国的富商显贵。之前一直有一扇铁门将这栋老宅与世人隔绝,每天有无数行人經过,却不曾驻足留意。2017年年底,历经6年精心修缮,荣宅首次面向公众免费开放,引起轰动,老克勒、文艺青年和普通百姓都慕名而来,争相一睹真容,原本幽静的陕西北路变得异常热闹,等待参观的队伍从早排到晚,网上预约参观的人数达到数十万,原定的开放时间不得不延长了一个月。

宴客厅是荣宅面积最大、也最让人惊叹的房间,华美的彩绘玻璃天顶足有45平方米,由69片彩绘玻璃拼接而成,由此不难想象一百多年前这里宾客如云、夜夜笙歌的热闹与喧嚣。这栋大宅的繁华景象一直延续到1937年,抗战期间,荣宗敬被迫离开上海,逃往香港,从此再也没有回来。2011年,意大利奢侈品集团Prada租下这栋百年名邸,此后6年,意大利建筑师与中国工匠团队联手对它开展装饰与结构的保护工作。作为一类文物建筑,荣宅必须修旧如旧,制作工艺与安装技巧都尽可能地效仿传统,使用的建筑材料也都要与百年前最初建造时保持一致,彩绘玻璃、发光天棚、三维雕花的木质镶板和新古典主义的壁炉都还原了一百多年前的旧貌。2017年,荣宅以一种崭新的姿态出现在世人眼前,今后这幢宅邸将作为Prada在中国举行各式活动的一个多功能文化空间,人们可以在这里近距离感受时尚与历史的碰撞、东方传统与西方文化的交流。

上海总商会——苏州河畔的新文化地标

上海总商会旧址,位于苏州河畔,北苏州河路的入口,是一栋清水红砖的3层建筑,极具西方古典主义风格。这里曾经孕育出中国第一代工商业企业家,也见证了上海民族资产阶级商会乃至整个上海工商业的兴衰,以及苏州河的黄金时代,如今又成为上海新的文化地标。

2010 年,地产开发商华侨城拿下了河南北路以西的大片土地,计划用来建设商品住宅、商铺和写字楼,并引入精品酒店品牌宝格丽,上海总商会旧址就坐落在规划中的酒店区域内。经过六七年的修缮,这栋百年老建筑恢复了昔日的风采,重新对外开放,开阔的大厅,曲线优美的立柱装饰,考究的回廊栏杆扶手,线脚细腻的木质墙裙,无不透露着半个世纪前的辉煌显赫。

从门楼到主楼这段路上,有一面长约30米的围墙,一半是水泥,一半是红砖,呈现出不同时期的建筑风格。主楼门口两侧镶有青蓝釉面砖,百年沧桑岁月给釉面带来奇妙的化学反应,砖面纹饰形成晕染的效果。推门而入,第一眼看见的就是前厅的彩色拼花马赛克地砖。越过前厅,步入议事厅,就像走入了大半个世纪前的繁荣盛景。

这天的参观者中有许多是上了年纪的长者,他们曾经在这里工作过——20世纪50年代,上海总商会旧址开始归上海电子管三厂等单位使用。几十年过去,这些曾经的工人早已退休,他们工作过的大楼几经沉浮,如今又修缮一新,曾经轰隆隆的车间和用来开全厂大会的议事厅都改变了模样,但他们的记忆深处还留存着一份忘难以忘却的情怀。

这栋老建筑承载着岁月变迁,也承载着一代又一代人的悲欢离合,它的存在,让人们有机会进行一场奇妙的时空穿越,去阅读一段活着的历史。

查公馆——百年校舍的华丽转身

如今说起南京西路最in的购物公园,非兴业太古汇莫属,它汇聚了全球120多个零售品牌,服饰、美妆、餐饮、休闲书店……无所不包,亚洲首家全沉浸式咖啡体验门店——星巴克臻选 上海烘焙工坊更是为它赚足了人气。但在我看来,兴业太古汇的最大特色,是将购物体验与人文建筑结合得异常完美。

太古汇购物广场有一栋典型的巴洛克风格的欧式大宅,是往来目光的焦点。老静安人都知道,它曾是静安区区重点中学——民立中学的校舍,在太古汇修建项目中,这座拥有百年历史的老房子被原地平移了57米,并进行了全面修缮。此次平移与修缮工作得到了香港兴业国际集团的积极支持,为纪念集团创始人查济民先生,这栋老建筑被重新命名为“查公馆”。

走上查公馆的露台,可以俯瞰静安区最热闹的地段。当年因经营颜料生意而暴富的上海滩巨贾邱氏兄弟,想必也是看中了这里繁华而不失雅静的景色,选择在此建造了东、西两栋欧式大宅,哥哥邱信山住“东楼”,弟弟邱渭卿住“西楼”。1937年抗日战争爆发,民立中学的校舍毁于炮火,校方便与邱家洽商,租借了这两栋大宅。20世纪90年代,西楼在民立中学改建时被拆除,东楼则作为民立中学的办公大楼一直使用了70多年。如今的东楼已经脱胎换骨,前门正对威海路,庄严大气;后门则是私家花园,幽静清逸;走上宽敞的老式楼梯,二楼有两个遥相呼应的露台,正门一侧的铺设了水泥花砖地板,后门一侧的铺设的是老式木质地板,一中一西,各显风情,百年来的匆匆步履在上面打磨出了明显的痕迹。

“为时代画像、为时代立传、为时代明德”,秉承着这样的宗旨,静安对辖区内的多栋历史建筑进行了保护性修缮和翻新,让这些沉寂多年的老房子重新焕发出光彩,成为上海连接过去与未来的新人文坐标。每一个来到静安的人,不论上海本地人还是外地游客,都能在这些岁月的瑰宝中找到属于自己的感悟。

CNT人物专访

“海派韵味,最足在静安”

受访人:陈海汶,“海派摄影”代表人物曾拍摄、出版以静安区为主题的大型画册《繁华静处的老房子》《今日静安》等

我用镜头记录过国内外的诸多古建,上海的两千多座历史保护建筑,我已经拍摄了大约80%。过去与现在、现在与未来之间存在着千丝万缕的联系,我喜欢在行走和拍摄过程中化身为“福尔摩斯”,寻找时间的脉络和历史的线索。

我出版过一本关于静安的画册,取名《繁华静处的老房子》,很形象地概括了静安老建筑的风骨。这些老建筑大多散落在社区里,镶嵌在弄堂中,闹中取静,稍不留神就会错过。与外滩、思南公馆相比,静安的老房子更有特点,既有马勒别墅、荣宅这样金碧辉煌的贵族气,也有张园、太平花园这样瓦片温热的烟火气。

在我看来,海派韵味最浓的老建筑就在静安。所谓海派,就是融合,是时空交错,是各种文化的碰撞,不同层次的人、迥异的生活方式与习惯、繁华的商业与市井的生活……全部融合在一起,并且浑然天成,相得益彰。其中最典型的就是静安寺,它有1700多年历史,但隔一条马路、转一个弯就是摩登时尚的百乐门,一中一洋,相安无事。静安就是这样,可以时髦,也可以怀旧,可以顶级奢华,也可以寻常市井。

每张照片都是有情感的,每次拍摄都是和内心的对话。行走静安,进入陕西北路或长乐路那些老房子,斑驳的楼道、精致的花窗、布满灰塵与油腻的吊灯都是我注目的焦点,每个充满生活气息和留有想象空间的局部都是我最愿意按下快门的地方。曾经的大户人家,现在变成“七十二家房客”,房子里留下了历任居住者的气息,通过镜头静静观望,好像仍能看到曾经的生活细节。建筑在镜头中定格下来,情感和记忆也在照片中得到还原与延伸。

一栋历经风雨的老建筑,总是默默矗立,但走进去就会发现,它是活着的,有呼吸的。摄影和建筑一样,没有秘诀,唯有用心感受。

Tips

2019上海旅游节相关活动

■ 7—10月,可参与“大庆之年看静安”巡展,通过“全景图片+VR全景+VR全媒体阅读”、180°全景图片(传统展示)、720°VR全景阅读(智能展示)等呈现方式进一步了解区内优秀历史建筑、名人故居、标志性场馆等百余处文旅地标。