故宫男神王津的“钟”情

刘冕

修复的每一步,都包含了当时人们对机械的想法,蕴含着当时匠人的想象力,体现了民间工艺人的巧思。打开一座钟,一位一位古老匠人真实地还原出来,当年是敷衍了事的糊弄,还是谨慎耐心的修整,一目了然。几十年,甚至几百年后,王津和徒弟的手艺也将通过这种方式传递下去。

不独光阴朝复暮

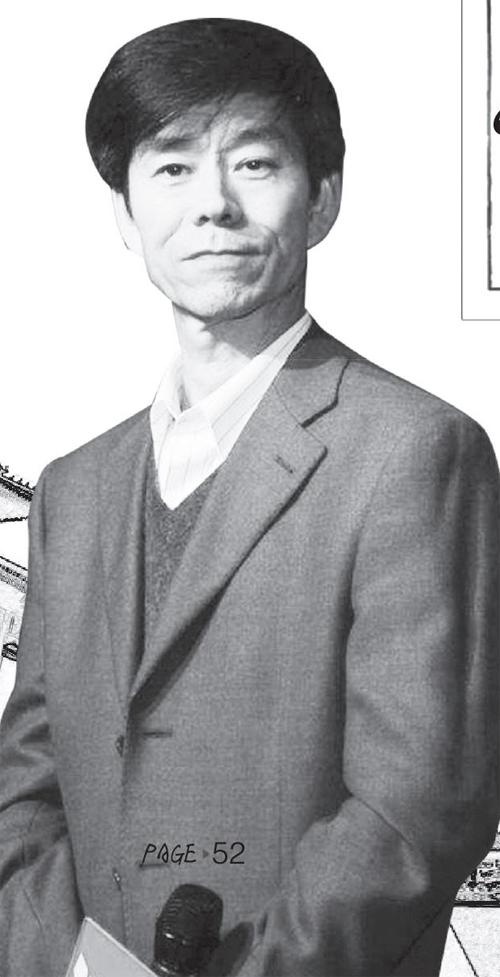

王津,红了,在年过半百的时候。外人都说,他红的原因是一部《我在故宫修文物》的纪录片火了。他不太认同,他把自己的意外走红归结为:“打动观众的是文物。”

这就是王津,故宫博物院文保科技部钟表室的修复师。他自己就像是一块精密的机械钟,无论外界如何,自己永恒维持着滴答滴答的节奏,不急不躁,不慌不忙。

2013年,王津就曾经上过电视,中央电视台、北京电视台等等全都露了脸。那会儿,他坐在文物背后,偶尔点评解释一两句,全神贯注地注视着他手里的时钟。

当时,一位男性观众徒手击碎了故宫大殿的一块玻璃窗,导致临窗陈设的一座钟表跌落受损。

受损的钟被第一时间送到王津手里修复。故宫还特意组织了一次集中采访,十多位记者一拥而入,王津不时提醒:“各位,稍微留神,尤其是背双肩包的。屋里窄,桌上东西多。”

安顿好了“长枪短炮”,王津端坐在文物后边,慢条斯理地说:“这次被损的文物叫铜镀金转花水法人打钟,是清宫旧藏,18世纪英国制造。其底部内置机芯,正面有三组料石转花。底部上方四角亦安设转花。文物中部为三株棕榈树及水法装置。棕榈树托起上方的圆形时钟,钟上立一敲钟人,与钟表机芯联动,可报时。该文物按照国家文物评定标准,为二级文物。”

全程没打磕巴,没有废话,干脆利索。

他偶尔用手轻指文物,点到即止,仿佛手下不是冷冰冰的金属件,而是一朵娇嫩的花苞。

此时,桌上文物的真实状态,用伤痕累累形容毫不夸张——原本的防尘罩已经全部散架,直立钟体上部“扭伤”,万幸的是最娇气的白色表盘完好无损,但表蒙子脱落了,齿轮仍然可以运转。

“修得好么?”

王津胸有成竹:“受损的玻璃件儿,宫内仍有原料备用,修复不成问题。”

那会儿王津还没火,所有镜头都对准了他面前的钟。这位儒雅的钟表修复师坐在钟后,丝毫没有关注镜头,耐心地讲解着往事:这款钟表是英国特别为中国打造的,不仅制作工艺中融会了东方宝石镶嵌技艺,而且出厂就是两座。“西方自己制作钟表多是一座,只有东方讲究‘好事成双。”

如今,王津再出现在镜头里,依然愿意将文物放在前面。他很满意自己的设定—— 一位最佳男配角,发挥出钟表的最佳状态才算是他的本职工作。

一弦一柱思华年

1973年,王津的奶奶去世了。十二岁的少年搬去跟爷爷同住,说照顾其实有点牵强,更像是就个伴儿。

“爷爷在故宫博物院图书馆工作,小时候我偶尔会去给他送饭。每次就让送到神武门外边儿,爷爷溜达到门口取。他一般不愿意让我们小孩儿进宫玩,他说这宫里一草一木都是公家的。”至今王津谈起这段的时候,眼神都会发光。这是他儿时的记忆,饱含着对亲人的记忆,“那会儿故宫对我而言,就是神秘的。有时候也会胡琢磨,高高的宫墙里到底有什么秘密?后来爷爷年纪大了,有时候报医药费、去医务室拿药,也是我去跑腿儿,那会儿故宫就是一个单位,每次匆匆来了就走,顾不上多看。”

1977年,王津从北京市第九十一中学初中毕业,准备响应号召下乡。10月,朝夕相伴的爷爷去世了。算是一种对家里的照顾,王津接到通知可以去故宫接班。一开始得到的信儿是去图书馆,也是恰如其分,王津话不多,目光清澈,文质彬彬的。

不过,院领导可能觉得男孩子更适合在文物修复厂工作,上班第一天,老厂长就带他到各个工作室转了一圈。

一转就圈住了他的岁月。

走到钟表室,一席帘子半遮着屋门,只有一位师傅正忙乎着,他就是后来王津的师父——马玉良。

他停下手里的活,站起来引着王津去看桌上摆着的两件钟表:“你喜欢什么呀?”

王津透着实在,憨憨地说:“不知道。”

他又问:“你喜欢动的还是静的?”

“喜欢动态的,好玩儿。”王津打开了话匣子,“我三四年级时拆过自行车,把链条卸下来,洗洗车轴,上上机油,觉得挺有意思。”

老师傅笑了,眯着眼睛,说了一句“挺好”。

对于这次面试,王津已经记不太清楚了,“就感觉别的屋里人挺多的,木器室的地上都是刨木花,没有下脚的地儿都。”

大概过了十来天,王津接到了通知,去故宫博物院钟表室上班。王津以一种全新的视角,重新打量着爷爷工作了一辈子的地方,牢牢记得千百次的叮咛“不能拔一棵草、摘一朵花,不能对这里的任何东西心怀觊觎”。

择一事“钟”一生

刚开始上班,王津学会的第一件事儿不是修表,而是打水。直到现在,正在打包的老修复室一角依然摆着一个脸盆架子。

“每天下班,师傅都得洗手。他不洗手,谁也不敢动。这水谁打?总不能让老师傅临下班自己去打水吧?当徒弟的得有眼力见。”

为什么下班先洗手?

因为传统的钟表修复讲究的是用煤油清洗机械构件。双手必须長年累月地浸泡在煤油里,有时候手一洗就得一个小时。“师傅说了,宁可伤手,不能伤文物。”王津说得轻描淡写。“谁干谁知道,别说手了,鼻子就熏得受不了。”

然而,古钟的铜质零件经过这样一遍遍地清洗,才能焕发出久违的光泽,也露出了程度不一的残损。“这是修复后过几十年还是能保持很完好的原因,有的可能会有一层淡淡的氧化层,但绝不会有腐蚀的痕迹。”

王津的师父是从故宫警卫队转来的,严肃不苟言笑。每天八点上班,他七点半就进办公室,也不言语,绕着工作台转悠。

“我们的活儿都摆在桌上,他从来不问你干到什么程度了,活儿不干利索了,绝对不允许你碰下一个活儿。”

其实说是干活儿,第一年学徒是不让碰文物的。就是练练基本功,比如弄点铜丝,粗的细的,锉个销子之类的。

有时候,师父会给一些小型的闹钟,让王津拆了再装上。一套走时的,一套打点,趁着师父不留神,王津拆的时候小心翼翼地把两套设备分开摆。“师父看见了,一把就给混在一起了,练的就是眼力。刚开始装的时候肯定费劲,一个零件安得不到位,表针就不走了。”

这规矩谁定的?没人说得清,师父的师父就是这么一辈一辈传下来的。

师父的师父是谁?2014年12月,国务院批准的第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录发布了,古代钟表修复技艺榜上有名,王津是第三代传承人。他的师父马玉良是第二代传承人。第一代传承人写着徐文璘的名字。

其实,再往前可以追溯到1601年,意大利的传教士利玛窦将四十多件贡品送给明朝的万历皇帝,其中就包括一大一小两面西洋钟表。至此,红墙金瓦的紫禁城里,除了打更的声音外,增加了滴答滴答钟表流转的声音。同时催生的一门技艺,就是钟表修复技艺。

最初的钟表技师是西洋传教士。1648年,葡萄牙传教士安文思抵京,他被征召为清宫御用作坊—造办处的钟表匠师。到1811 年,总共有十五位传教士入宫承接皇帝下达的制钟、修钟的任务。这些传教士们钻研皇帝的喜好,把当时最新的、最有趣儿的钟表送到宫里,车马游船、花鸟鱼虫、各式人物,时间通过发条被美化成了一幕又一幕的好戏。

到了清乾隆年间,宫里干脆成立了“做钟处”,制造钟的技术达到鼎盛,参与设计、制作、修理钟表的技术人员也随之增加。钟表匠人也有了中国人的参与,其中还按照地理位置不同,分为南匠和北匠。还有一类是做钟太监。

三百年间,故宫的钟表修复技术从未断过档。因为钟表是实用器,所以即使1924年冯玉祥的部下把末代皇帝溥仪赶出了皇宫,一批钟表匠人依然留在了宫里继续工作。

清末前后,仍有少数钟表维修的工作人员在宫里供职,其中就有徐文璘。相传,他早年还曾经跟洋人切磋过手艺。

之后,徐文璘培养了徐芳洲(徐文璘的儿子)、白金栋、马玉良、陈浩然四位学生,他们成为故宫修复古钟表的第二代传人。

如今,王津收了徒弟——亓昊楠。像是钟表一样,这门技艺又一次可丁可卯地传承着,没有漏跳或者缺转儿。这位年轻人也爱用手工锉,不爱用外边的。“早就有车床锉了,但是稍不留神就容易弄坏了,还不如手工快。”在他俩的工作台上,桌沿儿加装了一根竹条,就是为了锉东西方便。

“今年,我们这屋里还能热闹些,应该能来一两位新徒弟。”王津说,“这些老規矩也会传给他们。”

鬓发虽改心无改

王津数不清楚自己修过多少座钟,只一个概数:四十年两三百座。但是经手的每一座钟,一提名字,基本当年修了哪儿,他都记得清清楚楚。因为每一次都是耗费心力的活儿。王津说:“修钟表跟别的不一样,你糊弄它,它就当场给你撂挑子——不走。所以别说一点儿不留神了,差一分一毫都不行,必须顺了每个零件的意,这钟表最终才能滴答滴答走起来。”

不过要说印象最深刻的一件事,“变魔术人钟”被王津提起的次数最多。

这座钟由瑞士钟表大师路易斯·罗卡特在道光九年(1829年)制造,高70厘米,宽50厘米,厚约30厘米。神奇之处在于,钟内有一个变戏法的老人,手里拿着豆子、小球。运转时,钟顶小鸟不断张嘴、转身、摆动翅膀,身下圆球随之转动,三个圆盘也同时不断变色转动。

“故宫的钟表都是独一份儿的。我们也到访过不少国外博物馆,也接待过不少外国文博界的专家,还没有谁敢说自己馆藏的西洋钟表比故宫的精彩。”一贯温润的王津难得激动了,手舞足蹈了起来。

您想啊,这些故宫藏的钟表都是“贡品”,是送给这个国家最尊贵人的礼物,代表着一种仪式。尤其是清代的顺治、康熙和乾隆三位皇帝,钟情西洋钟表。为了讨皇帝开心,各国送来的钟表,走时、打点的基本功能已经被忽略,复杂独特的演绎功能才是较量的重点。因此,这些钟表被修复师们爱称为“玩意儿”。

据说新中国刚成立不久,这座“变魔术人钟”就计划修,但是一耽误赶上了“文化大革命”,就回库了。老师傅们见过这钟,形容起来就一个字“破”。

1998年,王津动过念头修这座钟,但迟迟没敢上手。犯怵的原因是,这座钟太复杂了,共有一千多个零件组装成了七套系统、五套机械联动,底盘的齿轮多得就像一座盘根错节的“迷宫”,“瑞士的专家也来宫里看过,这是公认的、世界上最复杂的西洋钟表之一。”

2007年,荷兰想借这座钟展出。王津和亓昊楠从仓库小心翼翼地把钟从库里请出来。“机芯、开门都坏了,链条也断了。”

开始修的时候,没有图纸,王津师徒俩一步步地拆,细小的零件摊了一张双人写字台。俩人喘气儿都小心翼翼地,生怕吹跑了什么。

该补的补,该修了修。发条坏了,配几盘来;小鸟的气囊被虫子咬了,从荷兰买皮子,给补上。“当时国内没有这么薄的皮子,不少小的气门儿都是重新做的。”王津师父那一辈,也有替代方法,用民国时候的纸币补羊皮气阀。这种纸币的韧性比纸强。“现在纸币没有了,只能买皮子了。”

装起来调试的时候最磨人。“七套系统有连接的,有管走时的,有管音乐的,有管开门的,有管鸟叫的,有变魔术的……一环扣一环,稍微差一点儿就打架,卡在一起还不敢硬掰开。好在我们都有耐心。”

前前后后忙活了一年,什么情况下开门,什么情况下小鸟飞出来,什么时候出什么颜色的球,每一步都要试,所有都是有联动性的,前后错了一个,就得推翻重来。

这座钟终于修好了。

2010年,它还远赴荷兰展出了半年。“不过跟在故宫钟表馆的钟表一样,演绎功能并没有展示。感觉有点可惜。但也理解。”

在《我在故宫修文物》的纪录片里,王津正在修的是一座乾隆时期的大型钟,老规矩是一对儿。这是他们为了拍摄,特意从库房里翻腾出来的大家伙,一百多年都没人动过了。

这对大钟,每座钟最下面是一组跑人,正面是两层,四开门。第一道门开了,还有一道门,里面有转花表演。钟表的中层干脆藏着一幅动态的田园风景,迎面是几只小鸡,翅膀可以拍动。旁边有一汪水,上面一只小鸭子正在畅游。再往边上有小溪,一只大公鸡带着一只小鸡正在捉食儿。还有一道门儿,打开了有人在纺线。

如此复杂的场面,完全通过机械连接,其复杂程度可想而知。王津打开钟表一瞅,“嚯,机芯都坏了。可能早年间皇帝身边的工匠修过,但没成功,零件拆了就直接搁里边了,又是灰又是锈。”

“这算是碰上了好师傅,起码都给你扔里边了,没丢了。这要是缺个别零件儿,又没有组装图,那就真抓瞎了。”王津干上活儿,永远是一副好脾气,乐天派,“多好啊,这么多年,搬家、调库,零件基本没少,不错!”

修复依然从最底层开始,发条断了,盘新的。所有钟表零件都是挂在木材料上,但这上百年的木头在北京干燥的天气下早就变了形儿,直接影响的就是齿轮咬合,本来二三毫米的量,生生扩大到了五六毫米,修复起来就一个窍门——慢慢调。

有些齿轮的尖儿缺了,那就补上。0.3毫米的尖,在王津眼里算是正常的。“如果所有齿都掉光了,那就把轮片摘下来,换一个,但是轴承接着用。如果因为一两个尖儿没了,就换全套,那是外边修表的。”王津说得铿锵有力,“故宫修钟表,绝对是最小干预。”

王津偶尔也要按照博物院的安排出席一些活动,比如参加《我在故宫修文物》电影的发布会等等。他的头发每次都梳得一丝不乱,几根白发夹在其间。

有人夸他:“您看着真年轻。”

王津笑而不答。一辈子踏踏实实干活,通过双手与异国古代匠人的智慧对话,凶猛的时光也被感动得温顺起来。

初会便已许“钟”生

跟钟表打了一辈子交道,王津却没给自己置办过几块像样的手表。他说:“看时间的方法可多了,我们工作室里永远有标准钟。修复的时候要照着对时间的。”

在他的时间里,他习惯性赶快。

“早点到,一切都有准备。”王津说,“经过盘点,故宫博物院如今珍藏着大约一千五百座西洋钟表,其中我上手修复过的有两三百座。如果再算上前两辈修复师,大约有一千多座被修复过。但是大约还有三百到五百座在库房,从来没有动过。”

说着说着,他先把自己逗笑了:“谁都不愿意干复杂的,所以去库里提文物的时候一般捡着容易的修。剩下的都是不好啃的硬骨头,修复工期肯定也会越来越长。”“小亓这代,我看是修不完了,至少还得有两三代人,才能修完一遍。”

而且现在文物的保管环境变了,恒温恒湿,伺候得特别到位。一件钟表修好了,也没有人跟皇上似的摆弄着玩儿了。就算是偶尔需要演示,也就是象征性地上个弦,动一动就收好了。“就是我,有些钟表修好之后,我也没有机会再看它动起来了。这是一种遗憾,也是一种满足。”

那以后,钟表修复师干什么去?“目前,故宫西洋钟表还处在抢救性修复阶段,随着钟表收藏越来越完好、展览安排越来越密集,保养性修复或将成为以后修复工作的重点。这都需要新鲜血液的注入,为宫廷钟表修复带来新的活力。”

有时候,王津也被邀请去救急。比如有一年瑞士在北京办一个钟表展,结果一不留神把一个钟给摔了。现从瑞士搬救兵,显然不赶趟儿了,有人想到了王津。

这是一个写字人钟,故宫有类似的,王津没修过,但看师傅们修过,小人拿毛笔写字,落笔的字儿居然有笔锋。夜里十点多了,王津赶到了现场,诊断结果是“其实也没什么,就是一个链子断了”。

可是现场没人弄得了,还得王津亲自上手。“我给他出主意,干脆把坏了的链子摘了,去买一根0.5毫米的钓鱼线。这种线粗细合适,韧性也好,还有劲儿,能救急。”

“行,行,行。”对方一听钟有救了,哪还有不答应的道理。

王津嘱咐人家:“这就是救急,真的还得换链子。”

去年5月,王津跟爱人去多伦多旅游。有俩留学生冲着他就走过来了,开门见山地问:“您是故宫的王师傅吧?”

王津突然有种“网红”的感觉了。“原来在北京,确实认识我的人不少,不认识的上来要签名儿的,或者跟公交车站等车要合影的,我都碰上过。这么老远还有人认识我,看来这片子传播得真不错。”

回到班儿上,王津还跟四十年前一样,该干嘛干嘛。有人撺掇他开个微博,跟大家交流交流。王津没同意,他说:“开了不回复人家,我心里不落忍,不尊重留言的人。可是看这个,我又没时间。而且老了,眼睛就不好了。我现在特别注意保护眼睛,大夫说我左边眼压高,但是放大镜在这只眼睛上带了一辈子,早就适应了,换到右眼上去还真不行。”

采访结束,他骑着一辆1986年产的凤凰牌自行车回修复室,夕阳西下,他一边慢悠悠地戴手套,一边说:“我们这个行业,择一事终一生。再干四五年,我就到了退休的年纪了,如果身体允许,如果故宫需要我,我还是会继续留下来修文物的。”

时钟滴答,我们听过无数的故事,最好的大抵也就是这样了吧。

摘自《國宝修复师》(中华书局)