探究预制装配整体式混凝土结构梁柱节点技术

陈燕友

(广东理工学院,广东 肇庆 526100)

预制装配整体式混凝土结构,出现在20世纪50年代,可以解决劳动力成本高、工人作业不熟练等问题,从而保证工期和质量目标。经相关研究和验证,该技术方案已经发展成为一个重要的建筑结构体系。在国内,预制装配整体式混凝土技术发展时间短,一方面节点技术不完善,导致结构的抗震性不佳;另一方面构件跨度小、承载力低,也阻碍了该技术的发展[1]。以下结合实践,探讨了梁柱节点施工技术的应用。

1 预制装配整体式混凝土结构的技术特点

1.1 技术原理

预制装配整体式混凝土结构,是先在工厂内预制生产出主体构配件,例如梁、板、柱、墙体等; 然后运输至现场,使用起重设备将构件吊装至预设位置; 最后采用注浆、键槽、后浇混凝土等措施,促使各个构件和节点形成一个整体。在实际施工中,该技术的优势主要包括[2]: (1) 施工效率高; (2) 节省材料资源; (3) 工程造价低; (4) 低碳环保; (5) 耐久性好; (6) 容易控制外观和质量。以预应力叠合梁、预应力叠合板构成的楼盖结构为例,不仅承载力高、抗裂度强,而且构件截面小,能减轻结构自重,满足绿色施工标准。结合工程实践,常见的预制装配整体式混凝土结构有:框架结构、剪力墙结构、框-剪结构、叠合梁/板/楼盖结构等。

1.2 适用范围

预制装配整体式混凝土结构施工,主要依据《预制装配整体式钢筋混凝土结构技术规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑抗震设计规范》等。适用范围如下:框架结构适用于抗震设防烈度不高于7度的工民建中;叠合板结构适用于抗震设防烈度不高于8度的工民建楼盖、屋盖中。

2 预制装配整体式混凝土结构梁柱节点的设计和构造

2.1 设计思路

在预制装配整体式混凝土结构中,节点一般设置在梁柱节点的核心区,这是抗震薄弱部位,破坏形式主要是钢筋屈曲、混凝土碎裂。考虑到节点区的钢筋布设比较密集,浇筑混凝土时,因振捣不密实会降低施工质量。以新型梁柱节点为例,设计依据主要是:第一,依据《建筑抗震设计规范》,重要构件或传力部位,纵向受力钢筋不能设置接头。第二,遵循强柱弱梁、强节点弱构件的原则,对梁柱连接的核心区域进行整体浇筑;第三,将节点连接部位,设置在梁段1/3处,柱段1/2处[3]。其中,梁体和梁体的连接,采用企口形式,要求预埋角钢,和搭接梁焊接在一起;柱体和柱体的连接,采用植筋方案。

2.2 构造方法

第一,现浇连接。将梁、柱等构件运输至现场,装配时对节点进行现浇,包括传统现浇、预应力整浇两种形式。其中,预应力整浇能提高结构的受力性能,因此应用更加广泛。在预应力整浇节点中,主要分为三种:一是全预应力节点,二是部分预应力节点,三是缓黏结预应力节点。以缓黏结预应力节点为例,它是由混凝土柱、左混凝土梁、右混凝土梁组成。其中,混凝土柱的节点处只有主筋;左混凝土梁布设了预应力筋,左端和张拉锚具连接,右端形成连接部;右混凝土梁也布设了预应力筋,左端形成连接部,右端和张拉锚具连接。左、右混凝土梁中的预应力筋,利用连接器进行连接,并和混凝土柱现浇后成为一个整体。如此,不仅能提高抗震性能,而且施工作业简单。

第二,干连接。梁柱构件的连接在工厂内完成,运输至现场只需装配即可。具体操作上,主要是使用牛腿、剪力件等,促使梁、柱成为一个整体。其中,连接件负责节点的受力,主要有企口连接、牛腿连接、BCC连接、BSF连接等[4]。采用牛腿连接方案时,需要的施工空间大,且外观美观性差,因此多用在厂房建设。而暗牛腿是在短悬臂梁上伸出的,连接部位转移到离开柱边的位置上,可以提高节点的受力性能,方便预埋钢板焊接。

以植筋技术为例,首先在基材混凝土中预埋带肋钢筋、螺纹钢筋,然后使用专业胶黏剂进行锚固,常用在构件改造工程。相比于其他节点技术,胶黏剂具有较强的黏结性,而且能缩短凝固时间,实现快捷施工目标。具体操作上,在柱体下半段预留植筋孔,在柱体上半段搭接筋区、植筋范围内加密箍筋。其中,预留孔的大小、箍筋加密情况,均要满足《混凝土结构加固设计规范》的要求;安装前清理植筋孔洞,注入植筋胶,要求超过孔高的80%。插入预埋钢筋后,应该减少二次扰动,保证连接质量。如果在搭接处预埋角钢,将受力钢筋和角钢焊接在一起,在角钢长度方向上,间隔200 mm引出拉锚筋,避免节点承载力不足引起的破坏。吊装中间搭接梁,就位后和预埋角钢焊接,并对焊缝进行打磨处理,利用同等级的钢板在角钢四周焊接。对焊缝的处理上,要满足《钢结构设计规范》的要求,拉锚筋、箍筋的直径和强度等级保持一致[5]。

3 预制装配整体式混凝土结构梁柱节点的受力分析

3.1 受力特点

依据相关研究结果,预制装配整体式混凝土结构和现浇混凝土结构,两者在受力上的最大区别,在于构件节点的连接。震害调查显示,遭受地震灾害后,预制混凝土墙体的破坏程度轻,大空间预制混凝土框架结构的破坏重。究其原因,是构件连接破坏,继而引起结构整体离散。

相比之下,现浇节点的整体性更好,其延性、耗能性和现浇混凝土结构相似。结合实验数据,预制装配整体框架结构的梁柱节点,在反复荷载作用下,梁端滞回环饱满,随着加载位移增大,滞回环包围的面积增大,因此抗震耗能良好,能满足延性设计要求。节点干连接的整体性低于现浇节点,实际施工中需要配合牛腿、灌浆、预埋件焊接等作业。节点干连接的竖向承载力强,但在地震荷载反复作用下,焊缝容易发生脆性破坏,影响结构的整体稳定性。

3.2 案例分析

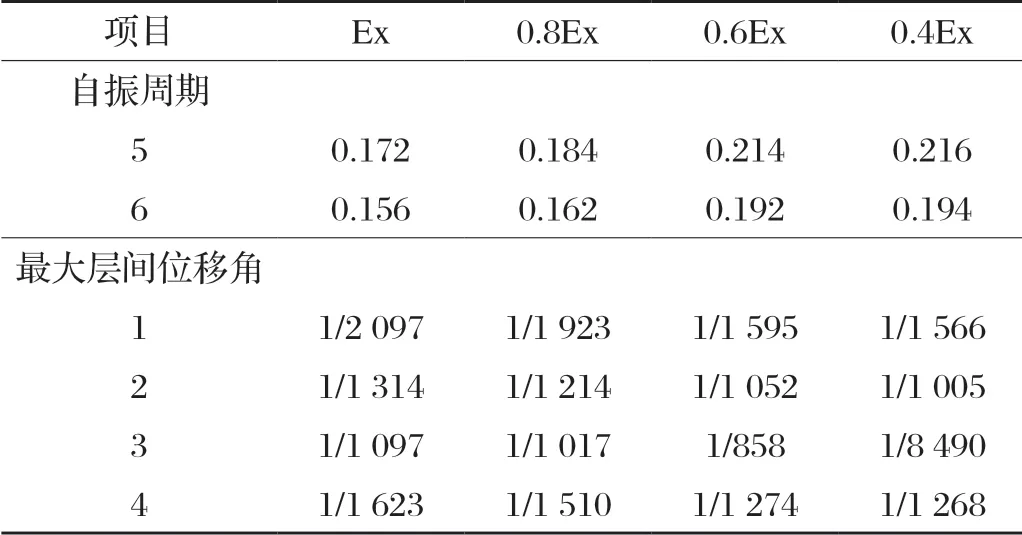

以某厂房为例,属于预制钢筋混凝土框架结构,共计4层,层高为3.3 m,总高为13.2 m。该工程抗震等级为7级,其中梁尺寸是400 mm×600 mm,柱尺寸是600 mm×600 mm,跨度为7 200 mm,受力钢筋为HRB400,混凝土强度等级为C30。先利用PKPM软件建立工程模型,改变搭接梁的刚度,建立装配式结构体系,分别是现浇体系Ex、0.8Ex、0.6Ex、0.4Ex。然后通过有限元分析,计算得到结构体系的自振周期、最大层间位移角,见表1。分析可知, (1) 4种结构体系的自振周期差异不大,说明预制装配式结构和现浇结构相似; (2) 随着节点区的刚度减小,结构层间位移角度变大,满足设计规范要求。

表1 结构体系的自振周期和最大层间位移角

续表1 结构体系的自振周期和最大层间位移角

4 结语

综上所述,预制装配整体式混凝土结构,在建筑工程中比较常见,相比于现浇结构具有诸多技术优势。但是,节点连接是一个薄弱环节,主要采用现浇连接、干连接两种方案。文中结合工程案例,分析了梁柱节点的受力特点,希望为实际施工提供经验借鉴,选择科学合理的节点连接方式,满足设计规范要求,提高结构的整体性和稳定性。