城市群高速铁路线网规划评价指标体系研究

夏宇,谭衢霖,2,李然,蔡小培

(1.北京交通大学 土木建筑工程学院,北京 100044;2.北京交通大学 线路工程空间信息技术研究所,北京 100044)

随着经济全球化的发展,城市群已成为城镇发展的主流趋势。大力发展城市群高速铁路是解决交通问题的重要途径,也是城市群一体化进程的必然结果。因此,建立一套合理的评价指标体系,对城市群高速铁路线网规划进行评价和指导具有重要意义。

1 评价指标选取原则

目前,我国对城市群铁路线网规划的评价指标有数十种,但一些指标比较片面或存在重叠问题,选取不同的指标会得出不同的评价结果。因此,为使评价结果尽可能客观全面,选择科学合理的铁路线网评价指标十分重要。具体评价指标选择原则如下:

(1)系统性和全面性原则。城市群高速铁路线网规划评价是一个多指标、多层次的复杂决策问题,应从线网结构合理性、运营效果、工程建设实施性及适应与引导城市群发展等角度选取指标,系统全面地反映线网规划的内在本质。

(2)可比性原则。城市群高速铁路线网规划评价指标体系不但要适用同一城市群不同方案的比较,还要适用不同城市群不同方案的比较。

(3)与规划目标一致性原则。城市群高速铁路线网规划目标是线网规划评价的行动指南,选取的评价指标应力求与线网规划目标一致。

(4)非相容性原则。在满足全面性与系统性原则的同时,各指标间也应满足独立性,即非相容性。重叠的指标不仅会增加操作难度,也会引起权重累积,造成偏差,最终影响评价结果。

(5)针对性原则。由于我国地域广、人口多、城市群发展程度不同,造成城市群发展形态存在差异,城市群发展各具特点。因此,指标选取宜适应城市群发展的特点,针对城市群发展情况和已有路网特点,综合考虑城市群发展形态差异,在保持整体框架一致的前提下做出局部范围内适应性调整,以体现针对性原则。

2 评价指标选取方法

图1 目标层次分析法结构图

由于城市群高速铁路线网规划评价系统结构复杂、涉及面广、评价指标多,因此评价指标的选取既要考虑全面性也要考虑独立性原则。目前常用方法有德尔菲法(Delphi)、因果法、目标层次分析法和复合法。其中,目标层次分析法是系统性分析方法,不割断各因素对结果的影响,适用于对无结构特性的系统以及多目标、多准则、多时期等系统进行评价;把定性方法与定量方法有机结合,对复杂系统进行分解,将思维过程数学化、系统化,能把多目标、多准则且又难以全部量化处理的决策问题化为多层次单目标问题;层次分明,指标围绕目标并具有扩充性。目标层次分析法首先确定目标层,进而向下展开为准则层,随后为指标层,最后为方案层(见图1)。

3 评价指标体系

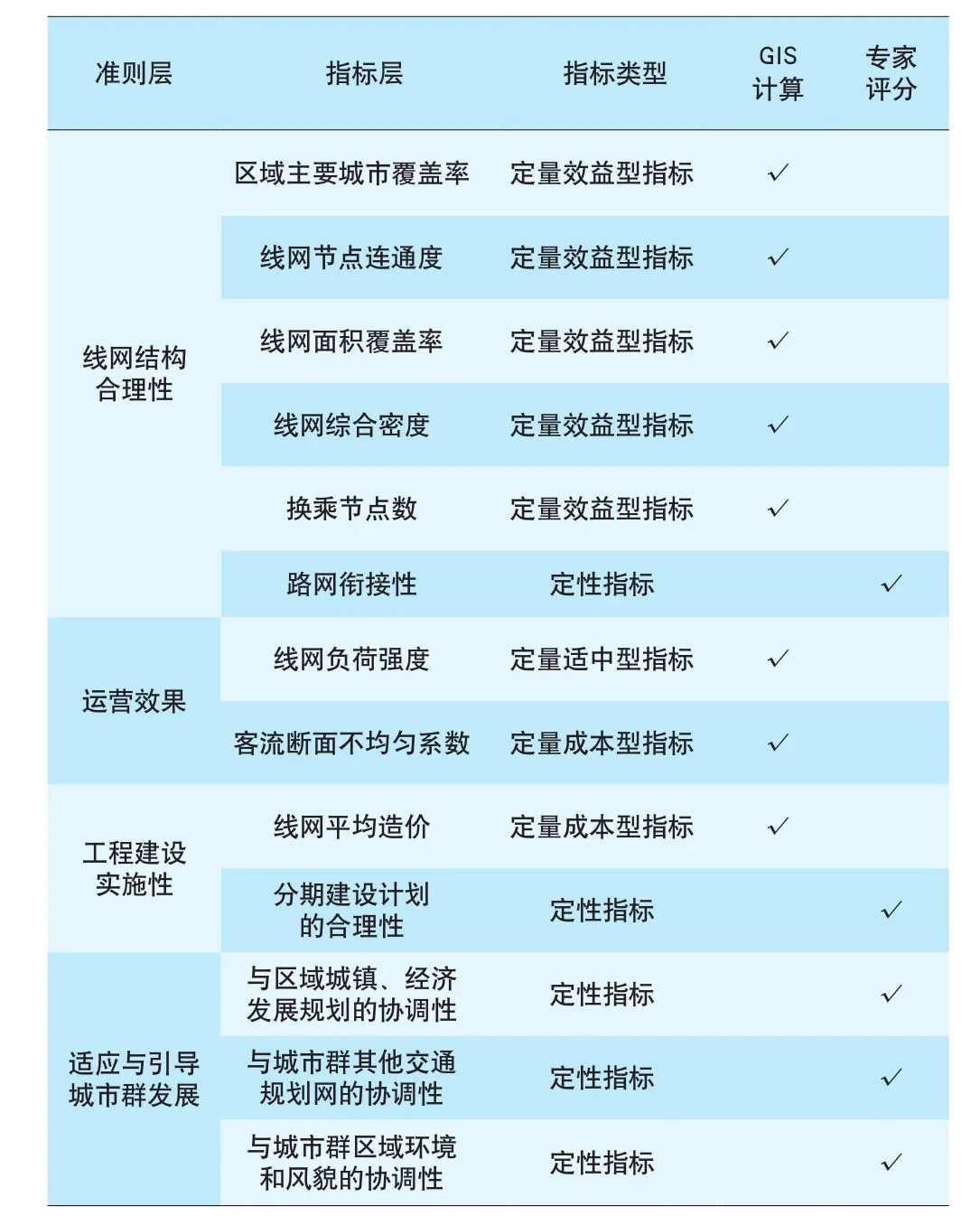

在城市群高速铁路线网规划评价过程中,所有步骤都是围绕规划目标展开,因此,首先需要明确规划目标。线网规划目标一般包括布局合理性、功能完善性、覆盖程度、层次分明度、高效便捷、内外连通性、经济性,以提高运输能力,减少运营成本,增加运输利润,降低工程项目实施难度,带动城市群发展。将该目标分解为不同的组成因素,根据指标选取原则确定指标选取内容,采用目标层次分析法按照各组成因素间的相互关联影响以及隶属关系,将组成因素按不同层次聚集组合,形成一个多层次的分析结构模型,建立评价体系架构,从而将问题归结为方案层相对于目标层的相对重要权值的确定或相对优劣次序的排定。以此为目标建立准则层:线网结构合理、运营效果好、工程建设实施性强和适应与引导城市群发展。线网结构合理性选取区域主要包括城市覆盖率、线网节点连通度、线网面积覆盖率、线网综合密度、换乘节点数以及路网衔接性6个指标;运营效果方面选取线网负荷强度和客流断面不均匀系数2个指标;工程建设实施性选取线网平均造价和分期建设计划的合理性2个指标;适应与引导城市群发展选取与区域、城镇经济发展规划的协调性,与城市群其他交通规划网的协调性以及与城市群区域环境和风貌的协调性3个指标。

各类指标可分为定量指标和定性指标。对于定量指标,基于地理信息系统(GIS)建立城市群高速铁路线网地理空间数据集,通过矢量提取、缓冲区分析、叠加分析、空间量算、统计分析等功能对其进行计算;对于定性指标,由专家评分确定。城市群高速铁路线网规划评价指标体系见表1。

表1 城市群高速铁路线网规划评价指标体系

4 评价指标分析

4.1 线网结构合理性

4.1.1 区域主要城市覆盖率

城市群铁路线网对城市群节点的覆盖率越高,吸引客流的范围就越广,线网带来的效益便更为显著。因此,选定一个可以反映高速铁路线网规划与城市群城市位置匹配程度的指标至关重要,这个指标便是主要城市覆盖率,用于反映高速铁路线网规划与城市发展布局的协调程度。该指标的定义为:高速铁路线网规划覆盖主要城市换算个数与城市群区域内主要城市换算个数的百分比。该指标为定量指标且是效益型指标,其值越大表明线网对节点的适配性越强,计算公式为:

式中:η为区域主要城市覆盖率;N为城市群区域内主要城市换算个数;n为高速铁路线网规划覆盖主要城市换算个数。

式(1)中使用的是城市换算个数而非城市数,由于在城市群中每个城市的等级不同,城市节点为高速铁路线网带来的效益也不一样,因此需要对城市群内的城市按照重要程度分类,计算城市节点加权当量值,计算公式为[1]:

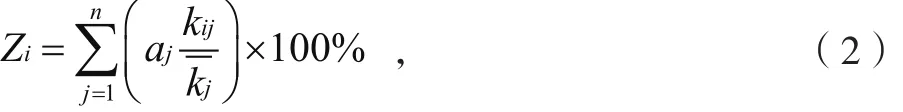

式中:Zi为第i个城市节点加权当量值;kij为第i个城市节点的第j个指标值;为第j个指标值的平均值;aj为第j个指标的权重;n为指标数量。

城市节点加权当量值可以在GIS中获得:首先,建立线网规划与城市节点矢量地理数据库;其次,在图层属性表中使用字段计算器功能算出加权当量值;最后,通过图层属性表中的统计、汇总功能得出结果。

4.1.2 线网节点连通度

城市群高速铁路线网结构布局越合理,其运营成本越低,获得的收益越高。评价城市群高速铁路线网结构布局是否合理,反映高速铁路直达水平的评价指标是线网节点连通度[2]。基于简单几何构型的线网节点连通度C1是线网节点间路线数n1与线网节点数n2之比,公式为:

基于复杂网络拓扑结构的线网节点连通度C2公式为:

式中:L为线网规划线路总长度,km;ξ为线网规划非直线系数,线网规划节点间线路长度与直线距离的比值,取1.1~1.3;L/ξ为以直线形式连接规划网络时直线的总长度,km;A为城市群区域面积,km2;N为城市群节点数量。

将线网节点连通度用于评判城市群高速铁路线网结构布局是否合理存在局限性,因为未考虑节点城市的重要程度。例如,某线网规划方案示意见图2,由图2可知,方案A与方案B具有相同的线网结构,通过式(3)和式(4)计算出的连通度结果一致。说明二者线网结构布局的合理程度一样。但如果节点1为特大城市,6为中等城市,显然方案A比方案B更为合理。

图2 某线网规划方案示意图

因此,线网节点连通度应该考虑城市的重要程度,提出以下计算方法:

式中:Ci为第i个城市节点的连通度;Zi为第i个城市节点加权当量值;Cij为第i个城市节点到第j个城市节点的连通度。

城市群高速铁路线网节点连通度是线网中所有节点连通度的平均值,即:

线网节点连通度为效益型指标,当C为1.00时,节点间为两路相通,连通性很差;C为2.00时,节点间为四路相通,连通性较好;C为3.00时,节点间为六路相通,连通性良好;C为3.22时,连通度达到理想状态,此时路网布局表示为三角形网状,节点间多为六路连通。

线网节点连通度可在GIS中获得:首先,建立高速铁路线网规划与城市节点矢量地理数据库;其次,在图层属性表中添加并编辑加权当量值;最后,通过图层属性表中的字段计算器功能编码相应的计算公式并得出结果。

4.1.3 线网面积覆盖率

线网面积覆盖率为城市群高速铁路线网服务面积与城市群区域面积之比,可以表示线网对客流的吸引能力,也在某种程度上反映高速铁路交通的可达性。该指标是定量指标也是效益型指标,其值越大代表吸引客流的能力越大,可达性越好。该指标定义为线路沿线每侧750 m范围的服务面积与城市群区域面积之比,计算公式如下:

式中:F为线网面积覆盖率;S为城市群高速铁路线网服务面积,km2;A为城市群区域面积,km2。

线网面积覆盖率可在GIS中获得,城市群区域面积通过建立相应的矢量地理数据库,查询相应的面积属性值获得。城市群高速铁路线网服务面积:首先,建立线网规划图层;其次,使用缓冲区分析技术获取双侧750 m缓冲区;最后,通过查询线网规划缓冲区的矢量地理数据库的图层属性表获得。

4.1.4 线网综合密度

高速铁路线网密度是表征城市群城市受高速铁路交通影响的一项客观定量指标,其值越大体现城市群的高速铁路建设规模越大,高速铁路线网的服务能力和总容量越大,出行者乘坐铁路出行越方便[3]。根据分担对象不同,线网密度分为线网面积密度ρ1、线网人口密度ρ2、线网经济密度ρ3,相应公式如下:

式中:A为城市群区域总面积,km²;P为城市群内人口总量,万人;G为城市群生产总值(GDP),亿元。

上述3个指标仅能从某种角度反映高速铁路线网状况,其值分别受到城市群区域总面积、城市群人口总量、城市群生产总值影响,因此将面积、人口、经济综合考虑到线网密度中,线网综合密度指标可表示为:

根据建立的城市群矢量数据库,可以在GIS中查询到各项指标的具体数值,按照式(11)计算即可得到线网综合密度指标值。

4.1.5 换乘节点数

换乘节点数为轨道交通网络交叉点的数量,用来反映静态轨道交通网络提供换乘的灵活性[4]。该指标为定量指标且是效益型指标,其值越大越表明换乘灵活性越高。

在GIS中建立换乘节点要素地理数据集,根据高速铁路线网规划方案将换乘节点数字化,通过图层属性表获得各方案的换乘节点数。

4.1.6 路网衔接性

路网衔接性表现为多种交通方式(高速铁路、普速铁路、城市轨道交通)之间的衔接换乘对城市群发展的综合效应[5]。在设计方案中,路网衔接性的好坏直接决定旅客出行是否方便。路网衔接性好的方案对于高速铁路的良好运转尤为重要。高速铁路路网衔接性包含高速铁路与普速铁路、高速铁路与城市轨道交通之间的衔接方法、换乘方式、运营模式。

4.2 运营效果

4.2.1 线网负荷强度

线网负荷强度的定义为高速铁路线网日客运量与线网总长之比[6],反映高速铁路线网单位长度承担的客流量,也在一定程度上反映高速铁路的经济效益,用来评价高速铁路线网的运营效率和经济性。该指标为定量指标,也是适中型指标。线网负荷强度低,通常是线网运量低,密度高,会提高旅客的舒适性和方便程度,服务水平高;反之,线网负荷强度高,通常是线网运量高,密度低,其服务水平相对较低,但提高了运输效率,经济效益较好。因此该指标反映线网运营效果的服务性与经济性,计算方法如下:

式中:q为线网负荷强度,万人次/(d·km);Q为高速铁路日均客运量,万人次/d。

国外城市群快速铁路的线网负荷强度一般为2.5万~4.0万人次/(d·km),对于经济比较发达的地区,城市密集,人口密度较高时,建议线网负荷强度较国外略高,取3.0万~ 4.0万人次/(d·km)。该指标可以在GIS软件中计算得出。

4.2.2 客流断面不均匀系数

该指标为城市群高速铁路线网各线路客流断面最大值与平均值之比的平均值,用来反映城市群线网承担客流的均衡程度,为定量成本型指标,评价城市群线网的客运效率和运营效率。该指标越小,说明线网所承担的客流越均衡,其计算方法如下:

式中:P为线网客流断面不均匀系数;Qi为第i条线路全日双向最大断面客流量;Ki为第i条线路全日双向平均客流量;n为线网中线路条数。

在GIS中,将“最大断面客流量”和“客流量的平均值”添加到线路图层属性表中,运用函数计算器按照式(13)计算出线网客流断面不均匀系数。

4.3 工程建设实施性

4.3.1 线网平均造价

该指标是指修建每公里线路所需要的总费用。工程建设总费用包括设备费用与土建费用:设备费用是相关设备的购置费以及构成固定资产相关工具的购置费;土建费用是指材料与人工等费用,所占份额最大。线路条件不同会造成线路工程的投资费用不同,而且差额较大。例如,高架或地下线路工程费用比地面线路的工程费用高3~5倍。因此工程建设费用在一定程度上反映城市群高速铁路线网建设实施的难易程度[7]。

由于城市群高速铁路工程建设费用与线路的长度有关,为横向对比不同线网规划方案,需排除因线路长度造成的影响,因此使用线网平均造价指标。该指标是定量成本型指标,如果值较小说明线网方案可实施性强。计算公式为:

式中:W为线网平均造价;M为城市群高速铁路线网规划方案工程建设总费用。

4.3.2 分期建设计划的合理性

城市群高速铁路线网的建设涉及政策规划、经济条件、技术支撑、工程条件、城市规划等多方面因素,是涉及因素繁多、工程量大、工期长的大型工程项目,因此规划方案必须要分期、有序地实施,以适应客运量需求及城市发展需求[8]。首先,方案的渐序实施应将城市群的核心带连通起来,满足城市群经济发展需求以及日益增长的客流量需求;其次,加强大城市的辐射力度,形成大城市带动小城市,核心城市带动周边城市的发展形式,形成辐射状经济带;最后,完善高速铁路线网,提高高速铁路网络的整体经济效益,修建补充辅助线路。分期建设计划的合理性指标为定性指标,通常由相关专家依据经验对线网规划方案进行主观评估。

4.4 适应与引导城市群发展

4.4.1 与区域城镇、经济发展规划的协调性

城市群中若干大城市和特大城市在地域上集中分布,并且集聚形成大型城市集团作为大都市联合体,具有多核心、多层次特性。城市群高速铁路线网规划应适应区域城镇布局、经济发展的需要,促进城市群中大城市与大城市、小城镇与小城镇的横向经济联合,推动城市群经济合作,提升城市群的整体实力[9]。该指标为定性指标。

4.4.2 与城市群其他交通规划网的协调性

高速铁路线网要与城市群内其他交通网相协调,与公路、水运、空运等交通网协调衔接。高速铁路和城市群内其他交通方式都各自具备其特有的功能,多种交通方式之间的衔接换乘必将直接影响城市综合运输效率。因此应充分发挥各种运输方式的技术优势和功能,协调发展,提高城市群综合交通枢纽运营效率。该指标为定性指标。

4.4.3 与城市群区域环境和风貌的协调性

高速铁路建设过程中,不可避免地对沿线地区造成一定程度的环境影响和生态破坏,合理协调好高速铁路线网建设与环境可持续发展之间的关系,成为影响城市群高速铁路发展的重要因素。因此,城市群区域线网规划建设时,应尽可能节约资源、保护环境、不破坏名胜古迹等敏感地区。该指标为定性指标。

5 结束语

随着经济全球化的发展,城市群已成为城镇发展的主流趋势,大力发展城市群高速铁路是解决交通问题的重要途径,也是城市群一体化进程的必然结果。不同发展阶段、发展水平的城市群,高速铁路线网产生的“改善交通、支持和引导城市群发展”作用侧重点不同,线网规划目标和原则也不同,相应评价指标体系也不同。结合城市群发展程度和高速铁路线网规划特性,建立基于GIS的城市群高速铁路线网规划评价指标体系,对城市群高速铁路线网规划进行评价和指导具有一定的借鉴意义。